90 À R A

Jek doit itrt verd, couleur d’année;

dou . . . . . rouge, couleur de rofe.

ù . . ; . . . b leu, fémblable à l’ariftoloche.

tehar . . . . peint de couleur de violette;

penj . . . . jaune , femblable à la camomille,

fchefch . '. . d’un noir d’ambre,

heft . . . . d’un bleu clair.

■ Quelquefois , malgré l’origine perfane de leur

mufique , les Arabes emploient, pour en marquer

les intervalle s, les: lettres de leur alphabet, au lieu

des noms de nombre perfans ,

alif au lieu de iek. "i

be dou. 2

gim fi. 3

dal tchar.

hé penj.

waw fchefch. 6

zaïn heft. j 7

11 y à un rapport étonnant éhtre ces fept degrés

& la gamme italienne : ce rapport furprend

encore davantage fi Ton examine les trois différents

caraétèfes par lefquels eff défigné chaque intervalle

de cette efpèce d’échelle ou de gamme, que

les Arabes appellent dourr mofajjal, perles réparées.

alif mim lam — A. mi la.

be fe fin — B. fa figim

fad dal — c . fo l dà.

dal -1 am re — D . la. te.

he fin mim — E. fi mi.

waw dal fe — F. ut fdzaïn

re fad — G. re fol.

Rapport des lettres arabes aux notes de mufique.

a lif répond â la note la,

be . . . . 1 . . . . . . Ji.

gim . . . . . . . . . t do ut.

, dal .................................. re.

hé . . . . . . . . . . , mi.

'waw . . . . . . . . . . fa.

\aïn . . . . . . 1 « . . fol.

Les notes ou degrés ai nfi établis dans ce-s fept

cafés ou intervalles, il a fallu marquer la note par

où l’on doit-commencer celles auxquelles il faut

paffer enfuite fuccefiivemcnt, & enfin la note fur

laquelle le chant fe termine il a fallu défigner

aufli i’élevation & l’abaifiement, la rapidité &

la lenteur. Les Arabes ont inventé pour cela des

lignes ou abréviations qui, exprimés & traduits en

çaraâères françois, fignifient :

A R A

makhad^ intervalle de la premis

note.

tertib, degré ou note.

fôoud, élévation.

fôoud bil efrâ , élévation avec vîteffe.

houbouth, defeente.

houbouth bil tertib, defeente par degrés.

houbouth bil e f râ, defeente avec vîteffe.

ferïân, vite. •

thafr, faut.

af k 9 marche rapide.

r ik [ , dernière note de l’air.

La lettre ou le cara&ère qui fert à exprimer

ces mots par abréviation , eff toujours de la

même couleur que la ligne fur laquelle on la

placé.

Les Arabes appellent la mufique la fcience des

cercles, ilm el odawar, parce qu’ils placent dans

un cercle le carré long où font notés leurs modes.

Cette méthode ne peut être bonne que pour une

mufique aufli fimple & aufli' bornée que celle de

ces peuples.

On n’en citera qu’un morceau, qui fuffira en

même-temps pour éclaircir ce qui eff dit ei-deffus

des lignes dont ils fe fervent, oc pour faire, finon-

connoître , du moins 'entrevoir le genre de mufique

exprimé par ces fignes.

C ’eff le mode firafkend , regardé en Arabie

comme très-propre à faire naître l*amour. On craint

bien que le leéfeur ne retrouve rien ici de cette

propriété.

On a cru devoir fe difpenfer de donner le cercle

avec fes caraélères arabes ; mais on n’a pas mis

non plus des mots françois à la place. On a pris

un juffe milieu en y plaçant en caraéléres européens

les mots arabes, dont on donne enfuite

l’explication ce qui a paru néceffaire pour

faire mieux fentir l’application de tout ce qui précède.

On s’eft aufli écarté, en plufieurs points de

l’explication citée par M. de la Bordé, dans fon

effai fur la mufique , où font puifés prefque tous lés

détails employés dans cet article.

M. de la Borde l’a cependant tirée d’un manuf-

crit arabe de Schrmfeddin el Saidahi el Dirncfihki ;

mais ayant eu quelque peine à déchiffrer ce mode

félon cette explication, dans laquelle onfoupçonne

même, quelques fautes, on s’eft cru permis de

fuivre une route un peu différente.

Ce qui ne diminue rieh de la vénération qu’on

doit avoir pour Schemféddin el Sa'idavi el D i-

mefchki,

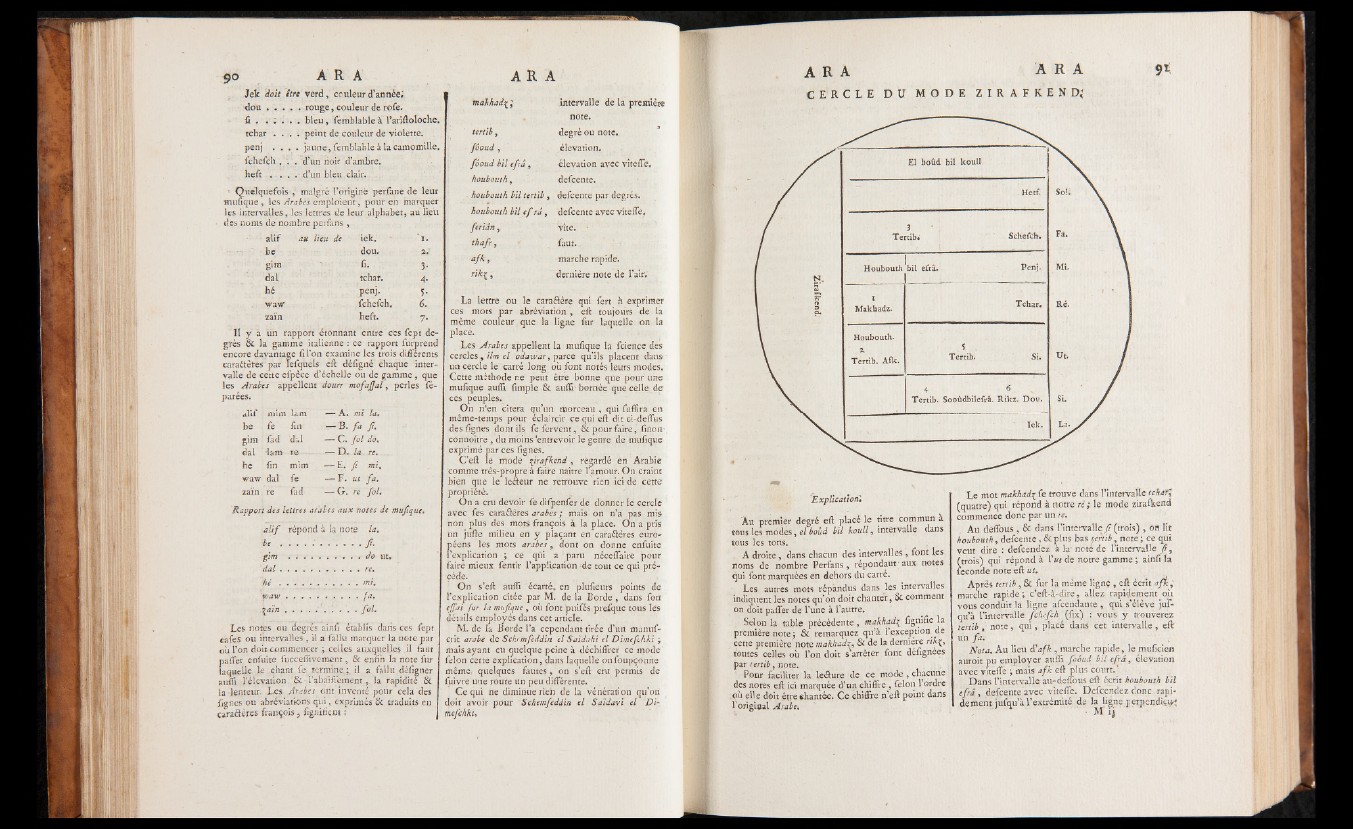

A R A AA RR AA

C E R C L E DU MO D E Z I R A F K E N DJ

9*

Explication•

Au premier degré eff placé le titre commun à

tous les modes, el boud bil koull, intervalle dans

tous les tons.

A droite, dans chacun des intervalles , font les

noms de nombre Perfans, répondaut aux notes

qui font marquées en dehors du carre.

Les autres mots répandus dans les intervalles

indiquent les notes qu’on doit chanter, & comment

on doit paffer de l’une à l’autre.

Selon la table précédente, makhad^ fignifie la

première note ; & remarqiiez qu'à l’exception de

cette première note m a k h a d& de la dernière rik{,

toutes celles où l’on doit s’arrêter font défignées

par tertib, npte.

Pour faciliter la lefture de ce mode, chacune

des notes eff ici marquée d’un chiffre , félon l’ordre

.çù elle doit être «hantée. Ce chiffre n’eft point dans

l’original Arabe,

Le mot makhad% fe trouve dans l’intervalle tchafl

(quatre) qui répond à notre ré ; le mode zirafkend

commence donc par un re.

Au deffous , & dans l ’intervalle /? (trois) , on lit

houbouth, defeente, & plus bas yertib, note ; ce qui

veut dire : defeendez à la* note de l’intervalle f i ,

(trois) qui répond à l’ ut de notre gamme ; ainfi fa

leconde note eff ut.

Après tertib, & fur la même lignç , eff écrit afk

marche rapide ; c’ eft-à-dire, allez rapidement où

vous conduit la ligne afeendante , qui s’élève jui-

qu’à l ’intervalle fchefch (fix) : vous y trouverez

tertib , note, qui, placé dans cet intervalle, eff:

un fa.

Nota. Au lieu à'afk , marche rapide, le muficien

auroit pu employer aufli foôud bil efrâ, élévation

avec vîteffe ; mais afk eff plus court.’

Dans l’intervalle au-deffous eff écrit houbouth bil

efrâ , defeente avec vîteffe. Defeendez donc rapidement

jufqu’à l ’extrémité de la ligne perpendici^

• M* ij