24 A C C

particulier ; il contemple, il admire : le murmure

des eaux, la fraîcheur des ombrages , le parfum des '

fleurs , le chant des oifeaux le plongent dans une

voluptueufe ivre fie qui le conduit au fommeil.

Comment Lulli a-t-il traité ce monologue ? Comme

il devoit le faire dans fon tems , où l’art étoit dans

l’enfance , & où la mufique-inftruriientale étoit encore

timide' & infiniment bornée. Il en a fait un air :

d’un chant naturel 8c agréable , avec un accompagnement

d’un mouvement doux 8c prefqu’uniforme. Le

chevalier Gluck qui a porté dans la mufique théâtrale

des vues fi nouvelles, fi grandes & fi vraies, a,

fenti qu’il fiilloit fuivre une autre, route ; que c’étoit

dans l’orcheftre que devoit être là véritable expref-

fion , c’eft-à-dire, la peinture d’un lieu enchanté ,

où le perfonnage ne fait que conter ce qu’il voit 8c

ce qu’il éprouve. Il a donc compofê une fymphonie

d’un caraélère gracieux , brillant & doux , oc d un

mouvement continu ; où les différentes parties

s’animant par degrés, expriment fucceflivement le

murmure des ruiffeaux & le chant des oifeaux, &

auxquelles Renaud vient unir fa voix par des

phrafes coupées , d’un chant fimple > mais élégant,

& exprimant la molleffe 8c la langueur que 1 en»

chantement magique a jettées dans l’ame du héros.

C e morceau d’un goût exquis & d’une execution

charmante eft côiiftamment applaudi. Cependant un

journalifte imprima dans le tems quele monologue ,

avoif rèufji par les accompagnements. Ses observations

occafionnerent une difcuflion polémiqué,

dans laquelle on traita la queftion que nous venons

de développer ; les raifons qu’on oppofa au cen-

feur du chevalier Gluck étoient fondées fur les ;

mêmes principes que ceux que nous venons d établir

: nous en citerons un paffage qui nous paroit

propre à éclaircir & à confirmer nos principes.

a Dans une fymphonie , comme dans un air, il

39 y a un motif , un fujet de chant, qui eft exécuté

»y par un ou plufieurs inftruments, 8c qui paffe quel-

93 quefois d’un infiniment à un autre. L ’inftrument

» qui exécute cette partie principale , s’appelle,

93 ainfi que la voix qui exécute un chant, la partie

99 récitante. On y joint d’autres inftruments pour

93 fortifier ou embellir le fujet., & pour compléter

l’harmonie : ce font ces inftniments qui forment

931*accompagnement. Ainfi une fymphonie où la par-

93 tie récitante eft exécutée par les inftruments, ne

93 peut jamais être appellée un accompagnement, lors

93 même que la voix s’y mêle. Telle eft précisément

99 h fymphonie du monologue de Renaud : j’ai dit

93 qu’elle n’accompagnoit rien ; parce qu’en effet,

5î toute la première partie s’exécute avant que Re-

93 naud prononcé un fon , & que le tableau n’en eft

53 pas moins complet 8c lorfque la voix vient s y

55 joindre, ce n’eft plus qu’un nouvel inftrument

55 qui entre dans Fharmonie, comme le pourroit

»s faire un hautbois ou un c o r , 8c dont le chant fe

.35 raccorde avec le deffein, mais ne devient point la

99 partie principale 93. t .

L’auteur de ces réflexions avoit dit aufli que le

A C C

chant de Renaud étoit une efpecc de récitatif chantant

8c mefuré , qui n’étoit qu’une partie fubor-

donnée & qui étoit plutôt Y accompagnement de la

fymphonie , que la fymphonie n’étoit Yaccompagnement

du chant. Cette manière de s’exprimer parut

aufli nouvelle qu’étrange à quelques perfonnes :

La voix accompagner les inftruments î Malheureu-

i fement pour le critique qui la releva 8c qui fai-

foit grand cas du diélionnaire de Rouffeau , on

lui montra que Rouffeau s’étoit exprimé de même

en parlant du récitatif mefuré ( voyez cet article ) ;

mais cette exprefiion 11’en auroit pas été moins

claire & moins exa&e, quand elle n’auroit pas eu

pour elle l’autorité d’un fi grand maître.

Les cenfeurs du Chevalier Gluck , pour rabaif-

fer les grands effets qu’il a fu tirer de fes accompagnements

, ont écrit que mérite de la partie inftrument

ale confinait principalement dans la beauté des

accords & dans les effets qui réfulcent de leur com-

binaifon. Cette propofiticn paroîtra bizarre à ceux

qui ont écouté la mufique avec quelque attention

& avec des oreilles exercées. Lorfqa’on entend

l’ouverture du Stabat & celle $ Iphigénie en Aulide 9

on trouve tout autre chofe que des accords dans

ces deux fiiblimes morceaux ; on y reconnoît des

deffeins caraélérifés 8c fuivis , de grands effets ré-

fultants de la variété 8c du contrafte des formes

& des mouvements ; des chants réguliers 8c ex-

preflifs, appropriés aux voix différentes des inftruments

, & tout aufli diftinâes de l’harmonie que

s’ils étoient exécutés par des voix humaines. Ce

mérite-là n’a rien de commun avec la beauté & la

combinaifon des accords. • '

Le mérite des fymphonies de Corelli 8c de Handel

peut confifter principalement dans la beaute des accords;

mais les belles fymphonies d’Haydn 8c de

Boccherini ont un genre de merite bien fuperieur

à celui-là pour l’effet, quoique le premier foit très-?

grand 8c très-rare.

Il n’y a dans la mufique vocale aucun genre

de beauté qui ne foit propre à la mufique inftru-

mentale ; il y en a beaucoup auxquels le chant de

la voix feule ne peut atteindre , & qui ne peuvent

être produits que par le concours des inftruments.

Les plus beaux effets de la mufique peuvent donc

fe trouver dans ce qu’on, appelle les accompagnements’,

8c. ceux qui croient que le génie , la grâce ,

Fexpreflion , appartiennent plus particuliérement à

. la mélodie vocale qu’à Finftrumentale, écoutent la

mufique fans l’entendre. ( M. Suard.)

A CCOMPAGNER, v. a. & n. C e ft en général

jouer les parties d’accompagnement dans 1 exécution

d’un morceau de mufique ; c’eft plus particulièrement

, fur un inftrument convenable , frapper

avec chaque note de la baffe les accords qu elle doit

porter , 8c qui s’appellent Yaccompagnement. (i Nous

avons fuffifamment expliqué dans les précédents

articles en quoi confifte est accompagnement. Nous

ajouterons feulement que ce mot même avertit celui

qui accompagne dans un concert, qu il n eft

chargé

A C C

chargé «ftra d\me partie acceffoire, qu’il ffè doit

s’attacher qu’à en faire valoir d’autres , que fi-tôt

qu’il a la moindre prétention pour lui-même, il gâte

l ’exécution 8c impatiente à la fois les concertons 8c

les auditeurs ; plus il croit fe faire admirer , plus il

fe rend ridicule, 8c fi-tôt qu’à force de bruit ou

d’ornemens déplacés , il détourne à foi l’attention

due à la partie principale , tout ce qu’il montre de

talent 8c d’exécution , montre à la fois fa vanité 8c

fon mauvais goût. Pour accompagner avec intelligence

8c avec applaudiflement, il ne faut fonger

qu’à foutenir 8c faire valoir les parties effentielles ;

oc c’eft exécuter fort habilement la fienne que d’en

faire fentir l’effet fans la laiffer remarquer.

A C C O R D , f m. Union de deux ou plufieurs :

Tons rendus à la fois, 8c formant enfemble un tout

harmonique.

L ’harmonie naturelle produite par la féfonnance

d’un corps fonore eft compofée de trois fofas différents

, fans compter leurs oéfaves, lefquels forment

entre eux Y accord le plus agréable 8c le plus parfait

que Fon puifle entendre ; d’où on l’appelle par excellence

accord parfait. Ainfi pour rendre comptette

l ’harmonie , il faut que chaque accord foit au moins

compofé de trois fons. Aufli les muficiens trouvent-

ils dans le trio la perfeéiiôn harmonique , foit parce;

qu’ils y emploient les accords en entier, foit parce

que dans les occaflons où ils ne les emploient pas

en entier , ils ont Fart de donner le change à l’oreille

, 8c de lui perfuader le contraire , en lui pré-

fentant les fons principaux des accords , de manière:

à lui faire oublier les autres. ( Voyez Trio.') Ce-:

pendant, l’oâave du fon principal produifant de

nouveaux rapports 8c de nouvelles confonnances

par les compléments des intervalles , ( voyez Complément')

, on ajoute ordinairement cette oftavepour

avoir l’enfemble de toutes les confonnances dans

un même accord. (V o y e z Confinnance. ") De plus ,

l ’addition de la diflonnance ( voyez Dijfonnânce. ) ,

produifant un quatrième fon ajouté à Y accord parfait

, c’eft une néceflité , fi Fon veut Remplir Yac-

tord, d’avoir une quatrième partie pour exprimer

cette diflonnance. Ainfl la fuite des accords ne peut

être complette 8c liée qu’au moyen de quatre

parties.

On divife les accords en parfaits 8c imparfaits.

X ’accord parfait eft celui dont nous venons de parler

, lequel eft compofé du fon fondamental au;

grave , de fa tierce , de fa quinte 8c de fon oâave ;

il fe fubdivife en majeur ou mineur, félon l’efpëce

de fa tierce. ( Voyez Majeur , Mineur. ) Quelques

auteurs donnent aufli le.nom de parfaits à fous les

accords, même diffonnants , dont le fon fondamental^

eft au grave. Les accords imparfaits font

°.U reSne fixte au lieu de la quinte , 8c en

général tous ceux où le fon grave n’eft pas le fondamental.

Ces dénominations, qui ont été données

avant que l’on connût la baffe fondamental,

Mufique. Tome I,

À C C 2Ç

font fort mal appliquées : celles d’accords direéts

ou renverfés , font beaucoup plus convenables

dans le même fens. Voyez Renverfement.

Les accords fe divifent encore en confonnants

8c diflonnants. Les accords confonnants font Y accord

parfait 8c fes dérivés : tout autre accord eft

diffonnant. Nous allons donner une table des uns

8c des autres, felon le fyftême de M, Rameau.

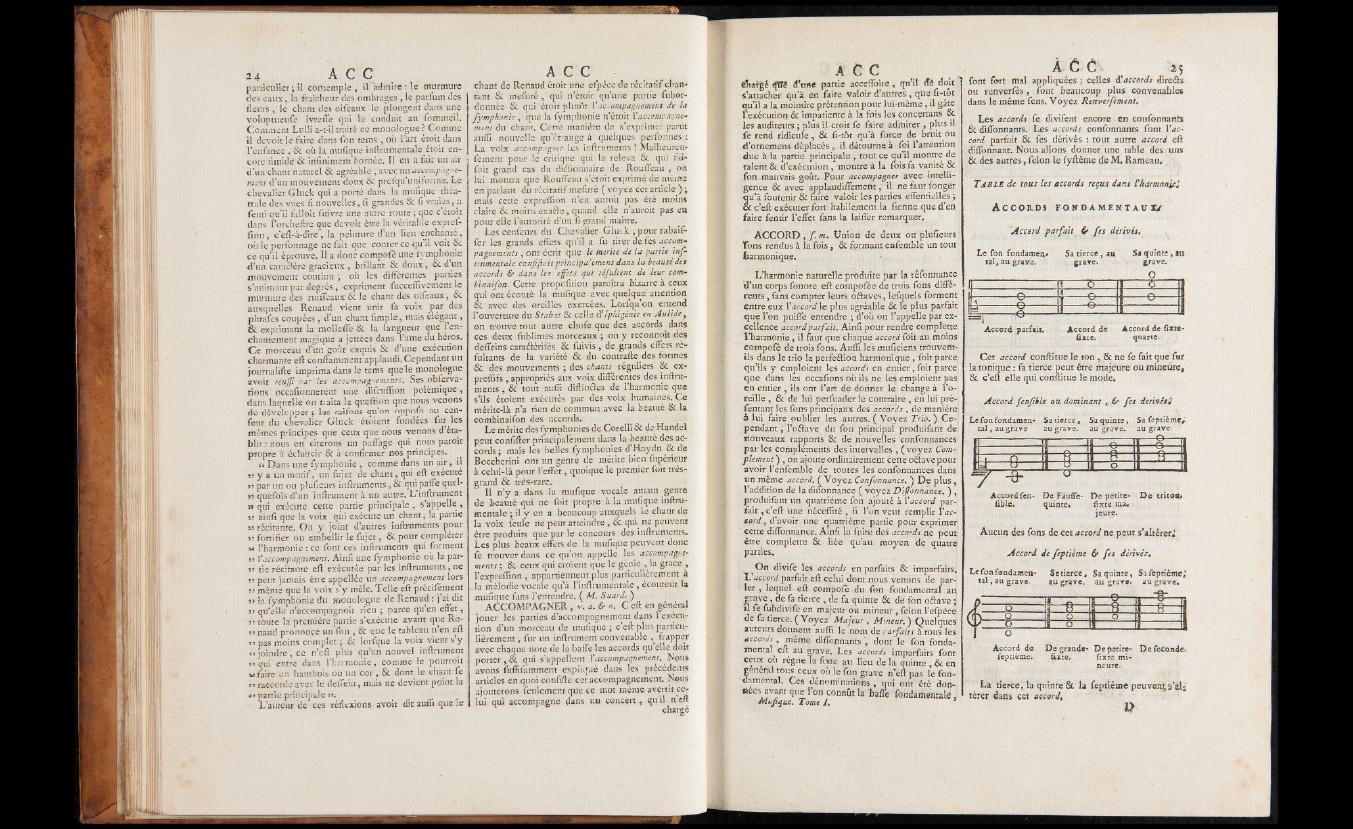

Ta b l e de tous les accords reçus dans l ’harmonieJ

A c c o r d s f o n d a m e n t a u x /

Accord parfait b fes dérivés.

Le fon fondametv Sa tierce, au Sa quinte, au

tjly au grave. grave. . grave.

O

1 n <5 — 5

\ x ______ j i x ____

n

= 1 0

Accord parfait. Accord de

fixie.

Accord de fixte-

quarte.

Cet accord conftitue le ton , 8c ne fe fait que fat

la tonique : fa tierce peut être majeure ou mineure,

8c c’eft elle qui conftitue le mode.

Accord fenfible ou dominant , & fes dérivér)

Lefonfondamen- Sa tierce , Sa quinte, Sa feptièmçy

tal, au grave au grave, au grave, au grave.

I ifl ^ — §— I 0 ' R jl H «0

...u zd u_IL 0. —

Accord fen- De Fâuffe- De petite- De triton*

fible. quinte. fixte ma.

jeure.

Aucun des fons de cet accord ne peut s’altérer.

Accord de feptième & fes dérivés•

Lefonfondamen- Satierce, Saquinte, Sa feptième^

tal , augrave. au grave. au grave. au grave.

Accord de De grande* De petite- De fécondé*

feptième. fixte. fixte mi*

neure.

La tierce, là quinte 8t la feptième peuvents’alj

térer dans cet accord,

o