Cette gamme donc, dans toute Ton étendue, étoit

compofée de vingt cordes ou notes, c’eft-à-dire,

de deux odtaves & d’une fixte majeure. Ces cordes

étoient repréfentées par des lettres & par des fyl-

labes. Les lettres délîgnoient invariablement chacune

une corde déterminée de l'échelle , comme elles font

encore aujourd’hui; mais comme il n’y avoir d’abord

que fix lettres , enfin que fept , & qu’il falloit recommencer

d'oftave en o«ftave, on diftinguoit ces

o&avespar les figures des lettres. La première oélave

fe marquoitpar des lettres capitales de cette manière:

r , A , B , &c.; la fécondé par des caractères courans,

g, a, b y & pour la fixte furnuméraire, onemployoit

des lettres doubles , gg, aa » b b , &c.

Quant aux fyllabcs, elles ne repréfentoient que

les noms qu’il falloit donner aux notes en les chantant.

O r , comme il n’y avoir que fix noms pour

fept notes, c’étoit une néceffité qu’au moins un même

nom fût donné à deux différentes notes j ce qui fe

fit de manière que ces deux notes mi f a , ou la fa ,

tombnflentfur les fémi-tons. Par conféquent, dès qu’il

fe préfencoit un dièfe ou un bémol qui amenoit un

nouveau fémi-ton , e’étoient encore des noms à changer

} ce qui faifoit donner le même nom à différentes

notes, & différens noms à la même note, félon le

progrès du chant; & ces çhangemens s’appeloient

Muances,

On apprenait donc ces muances par la gamme, A

la gauche de chaque degré , on voyoit une lettre qui

indiquoit la corde précife appartenant à ce degré. A la

droite, dans les cafés , on • trou voit les différens

noms que cette même note devoir porter en montant

ou en descendant par béqüarre ou par bémol , félon

le progrès.

Les difficultés de cette méthode ont fait faire, en

divers temps, plufieurs çhangemens à la gamme. La

figure 1 6 y repréfente gamme te le qu’elle eft

actuellement ufïtée en Italie. C ’eft à peu près la

même chofe en Efpagne & en Portugal , fi ce n’eft

que l’on trouve quelquefois à'la dernière place, la

colonne du béqtiarre, qui eft ici à la première, ou quel-

qu’autre différence aufli peu importante.

Pour fe fervir de cette échelle , fi l’on veut chanter

au naturel, on applique ut'z r de la première colonne,

l.e long de laquelle on monte jufqu’au la ; après quoi,

paffant à droite dans la colonne du b naturel, on

nomme fa ; on monte au la de la même colonne ,

puis on retourne dans la précédente à mi ,. & ainfi

de fuite ; ou bien , on peut commencer par ut au

C de la fécondé colonne , arrivé au La, paflèr à mi

dans la première colonne , puis repaffer dans l’autre

colonne au fa . Par ce moyen, l’une de ces ttanfitions

forme toujours un fémirton j favoir : la f a , & l’autre

toujours un ton , favoir : la mi. Par bémol, on peut

commencer à Y ut en c ou ƒ , & faire les tranfi-

îions de la même manière, &c.

En defeendant par béquarre on quitte Yut de la

colonne du milieu , pour palier au mi *de celle pay

béquarre, ou au fa de celle par bémol ; puis def*

Cendant jufqu’à Yut de cette nouvelle colonne, on

en fort par fa de gauche à droite , par mi de droite

à gauche, &ç.

le s Anglais n’emploient pas toutes ces fyllabes,

mais feulement les quatre premières, ut re mi fa ;

changeant ainfi de colonne de quatre en quatre

notes, ou de trois en trois par une méthode fem^

blable à celle que je viens d’expliquer , fi ce n’eft

qu’au lieu de la fa &de la mi, il faut muer par

fa ut & par mi ut.

Les Allemands n’ont point d’autre gamme que les

lettres initiales qui marquent les fons fixes dans les

autres gammes, & ils lolfient même avec ces lettres

de la manière qu’on pourra voir au mot Solfier.

La gamme françoife, autrement dire gamme du fi,

lève les embarras de toutes ces tranficions; elle con-r

fifte en une fîmple échelle de fix degrés fur deux

colonnes , outre celle des lettres. ( V yez planche de

muffig. 166.) La première colonne à gauche eft

pour chanter par bémol , c’cft-à-dire , avec un bémol

à la clef; la fécondé pouf chanter au naturel. Voilà

tout le myftère de \z gamme françoife , qui n’a guère

plus de difficulté que d’utilité, attendu que toutç

antre altération qu un bémol la met à l’inftant hors

d’ufage. Les autres gammes n’ont par-deflus ceile-là

que l’avantage d’avoir auffi une colonne pour le

béquarre, c’cft-à-dire , pour un dièfe à la clef; mais

fitôt qu’on y mec. plus d'un dièfe ou d’un bémol ,

( ce qui ne fe faifoit jamais autrefois ) , toutes ces

gammes font inutiles.

Aujourd’hui que les muficiens françois chantenç

tout au naturel, ils n’ont que faire de.gamme. Ç

fo l ut, ut & C ne font , pour eux , que la même

chofe. Mais dans le fyllême de G uy, ut eft une chofe,

& C en eft une autre fort différente ; & quand il

a donné à chaque noyé une fyllabe & une lettre , il

n’a pas prétendu en faire des fynonymes, ce qui eût

été doubler inutilement les noms & les embarras.

( J. J. Roujfeau. )

G amme. Roufléau n’a dit. qu’un mot de la main

harmonique de Guido ou Guy. On peut être curieux

de la connoître davantage, non pas affurémenc

comme objet d’utilité, car elle eft abfolument

inapplicable à notre mufique a&uelle, enrichie d’un

grand nombre de modulations , mais comme un

monument intéreffant. Il eft bon de là voir d’ou la

mufique moderne eft partie pour arriver au point où

elle-cft, & ce qu’elle étoit dan$ fon berceau. Nous

préfentons cette explication d’après l’ouvrage du Père

F. Lorenzo Penna, de Bologne , carmélite de la congrégation

de Mantoue, muûcien célèbre dans 'fon

tpmps,

temps- Son livre, imprimé à.Cologne en 1684, eft

intitulé : Primi albori muficali, per l i principianti

délia mufica figurata. Les premières lueurs muficales ,

pour ceux qui commencent la mufique figurée.

« Je laiffe de côté, dit-il, les mains de Platon &

» d’Ariftote, la main grecque , celle de Boëce & de

» quelques autres : je m’attache à celle du père

»» Guido I’Arétin , comme plus facile, plus claire ,

»> plus eftimée & adoptée par la faince égliie.

» Cette main muficale, dis-je , enfeigne les no-

») tes de mufique & leurs dérivations , par le moyen

» de fept lettres qui font les fuivantes : G , A , B ,

» C , D , E , F , iefquelles, répétées un peu moins

m de trois fois fur une main gauche , forment vingt

m lignes ou vingt notes.

» Ces vingt lignes fe pofent fur les jointures de

» la main gauche, & en commençant du n°. 1 , mis

as à l’extrémité du pouce , on y place la première'

•« lettre , c’eft-à-dire , le G ( gamma ) ; enfuite au

» n°. z , où fe place l’A j au n°. 5 , le B ; aun°. 4,

» le C , & ainn des autres lettres , par ordre nu-

*s mérique jufqu’à z o , qui eft mis au bout du doigt

» du milieu. (V oy e z p l.d e m u ffig . 167.) *

»s Pour l’intelligence de cette main , il faut ob-

»3 ferver que ces vingt lignes ou lettres unies avec

>3 les mots dont chaque lettre eft fuivie, fe diftin-

»3 «ment de la manière fuiyanre, & doivent s’impri-

»3 mer fortement, dans la mémoire, fuivant les-trois

» ordres que nous allons détailler, lefquels font

*» nommés, le premier, le grave , le fécond, l’aigu ,

»3 & le troisième , le fur-aigu.

>» G r a v e . ) Gamma ut ; a . re; b. mi; c .fa ut ;

d. fo l re; e. la m i; F. fa ut.

»3 A i g u . ) g. fo l re ut ; a . la mi re y b . fa b.

mi ; c. fo l fa ut-; d. la fo l re ;

E. la mi ; F. f a ut.

m S u r - a ï g u . ) G. fo l re ut j a . la mi re ; B. fa b.

mi ; c. fo l fa ; d. la f o l ; e . la.

»3 Les vingt lignes ainfi écrits avec les mots qui

» les accompagnent, on voit que dans l’ordre grave,

» on commence du gamma ut , en fuivant jufqu’au

33 premier G fo l re ut; c.t ordre grave fert pour les

»3 baffes. Dans l’ordre aigu , 011 commence du pre-

33 miec G. fo l re ut jufqu'au fécond G. fo l re u t, &

» cet ordre s’ emploie pour les tenores & pour les

»hautes-contres. Dans l’ordre fur-aigu, on com-

» mence du fécond G. fol re ut , pour finir au der-

» nier fisne, quif eft Ë la : cet ordre eft confacré

»• aux dtffus. #

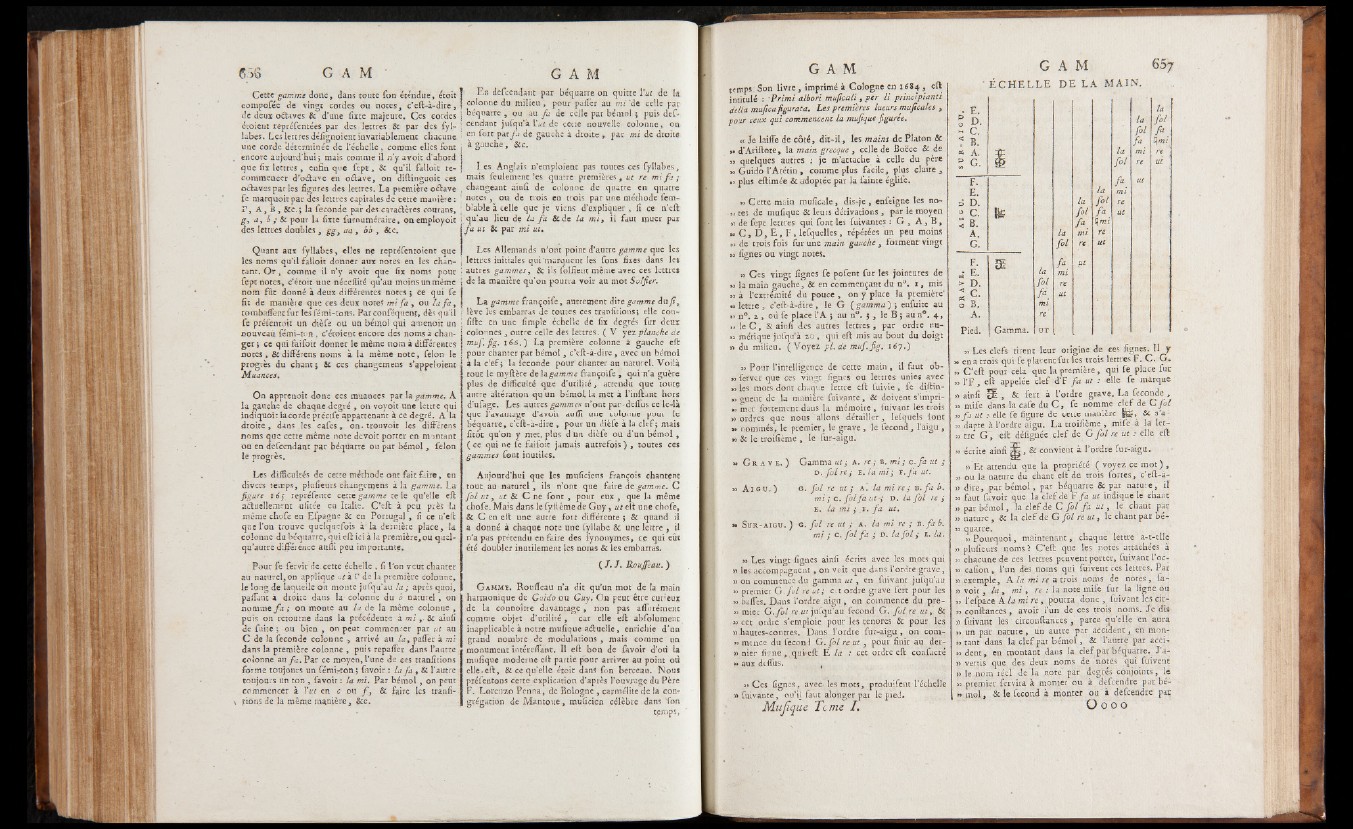

3* Ces lignes, avec-les mots, produifein l’échelle

» fuivante, ou’il faut alonger par le pied.

Mujique Te me L

G A M 667

’ É C H E L L E D E L A M A IN .

E. la

D. la .fii

« C. fol f a

< B. fi Êj mi

ai A. -rr la mi re

£> G. i f i i re ut

F. fi ut

E. la mi

D D. la f i i re

O C. te f i i î a ut

B. fi \mi

A. la mi re

G. fol re ut

F. m f a ut

la

E. mi

> D. fol re

< C . f i . ut

O B. mi

A. re

Pied. Gamma. UT

33 Les clefs tirent leur origine de ces lignes. Il y

3# en a trois qui fe placent fur les trois lettres F. C . G .

33 C ’eft pour cela que la première, qui fe place fur

35 l’F , eft appelée clef d’ F fa ut : elle fe marque

» ainfi tïE , & fert à l’ordre grave. La fécondé ,

33 mile dans la cafe du C , fe nomme clef de C fo l

53 fa ut :■ elle fe figure de cette manière j f c , & s’a-

33, dapte à l’ordre aigu. La troilième , mife à la let-

33 tre G , eft défignée clef de G fo l re ut : elle eft

33 écrite ainfi ^ , & convient à l’ordre fur-aigu.

» Et attendu que la propriété ( voyez ce mot) ,

53 ou la nature du chant eft de trois fortes , c’eft-à-

» dire, par bémol, par béquarre & par nature, il

33 faut favoir que la clef de F fa ut indique le chant

» par bémol, la clef de C f o l fa u t, le chant par

» nature , & la clef de G fo l re ut, le chant par bé-

33 quarre.

» Pourquoi, maintenant, chaque lettre a-t-elle

» plufieurs noms? C ’eft que les notes attachées à

33 chacune de ces lettres peuvent porter, fuivant l’oc-

»3 cafîon, l’un dés noms qui fuivent ces lettres. Par

» exemple, A la mi re a trois, noms de notés, la-

» voir , l a , mi , re : la note mife fur la ligne ou

33 l’efpace A la mi re , pourra donc , fuivant les cir-

33 conftances, avoir l’un de ces trois noms. Je dis

» fuivant les circonftances , parce qu’elle en aura

33 un par nature, un autre par accident, en mon-

3» tant dans la clef par bémol, & l’autre par acci-

33 dent, en montant dans la clef par béquarre. J’.i-

» vertis que des deux noms de notes qui fuivent

» le nom réel de la note' par degrés conjoints, le

U premier fervira à monter ou à defeendre par bé-

>» moL & le fécond à monter ou à defeendre par

O 0 0 O