i8 A C C

liante êtafit à la baffe , & la tierce dans Fe chartt ;

£i l’auteur a voulu faire entendre la quinte & la

feptième , chiffrez d’un 7 ; l’accompagnateur fa it ,

fans qu’on l’écrive , que la quinte entre naturellement

dans cet accord.

Quant aux intervalles altérés, im feul ligne fuffit

clans prefque tous les cas pour les défigner ; le fen-

timént de la modulation en détermine affez la nature

, & il ne peut y avoir d’équivoque comme le

ditRouffeau. Quand on exprimeroit delà même manière

les intervalles fuperflus & les diminués, il eft

impoffible que dans le même ton on les prenne l’un

pour l’autre. Un dlèfe ou un bémol fait cônnoître

quand l’intervalle eft majeur oti mineur accidentellement

; quand il l’eff naturellement le ligne eff

-inutile.

La règle de l ’oélave eff donc plus que fuffifante

jpour l’accompagnateur. Le rang que la note de baffe

occupe dans le ton étant connu , étant déterminé

par le chiffre , il ne peut fe tromper fi Le compofi-

teùra fuivi Lé harmonie la plus Jîmple ; 8c s’il s’en eff

(écarté les chiffres l’indiqueront affez.

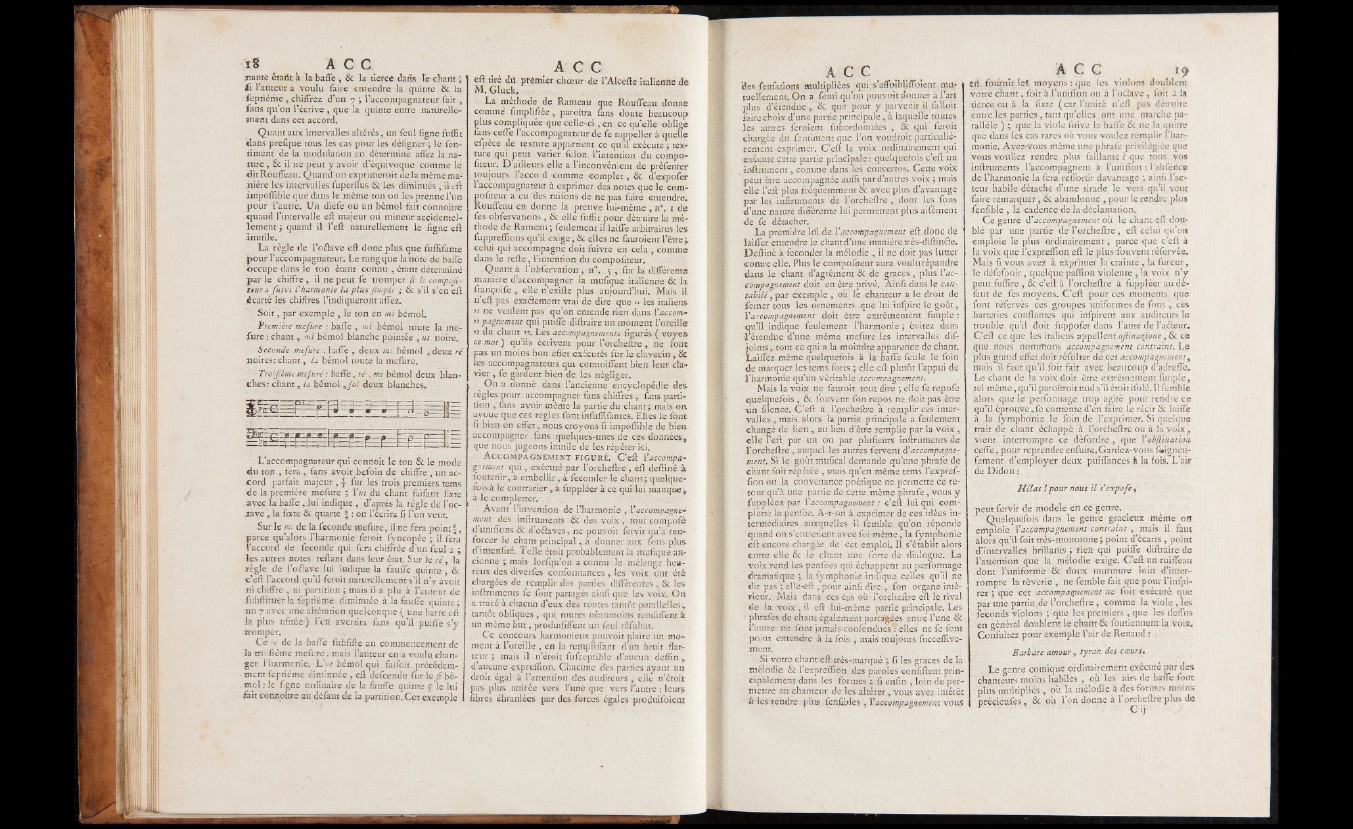

S o i tp a r exemple , le ton en mi bémoL

Première mefure : baffe , mi bémol toute la me-

fure : chant , mi bémol blanche pointée , ut noire.

Seconde me/tire ; baffe , deux-vni bémol , deux ré

noires:chant, la bémol toute la mefure.

Troiferrie me Juré : baffe, ré , mi bémol deux blanches:

chant, la bémol ,fo l deux blanches.

L ’accompagnateur qui conçoit le ton & le mode

du ton , fera, fans avoir befoin de chiffre , un accord

parfait majeur , } fur les trois premiers tems

de la première mefure ; Y ut du chant faifant fixte

avec la baffe, .lui indique , d’après la règle de l ’oc-

.tave , la fixte & quarte | : on l’écrira fi l’on veut.

Sur le mi de la fécondé mefure, il ne fera point - ,

parce qu’alors l’harmonie feroit fyncopée ; il fera

l ’accord de fécondé qui fera chiffrée d’un feul 2 ;

les autres notes reffant dans leur état Sur le ré, la

règle de l’oéîave lui indique la fauffe quinte, &

c ’eft l’accord qu’il feroit naturellement s’il n’y avoit

ni chiffre , ni partition ; mais il a plu à Fauteur de

fubffituer la feptième diminuée à la fauffe quinte ;

un 7 avec une altération quelconque ( une barre eff

la plus ufitée) l’en avertira fans qu’il puiffe s y

tromper.

Ce re de la baffe fubffffe au commencement de

la troifième mefure, mais Fauteur en a voulu changer

l’harmonie. Une bémol qui faifoit précédemment

feptième diminuée , eff defeendu fur le ƒ bémol

: le figne ordinaire de la fauffe quinte ÿ le lui

fait connoître au défaut de la partition. Cet exemple

A c c

éff tiré dit premier choeur de l’Alceffe italienne de

M. Gluck.

La méthode de Rameau que Rouffeau donne

comme' Amplifiée, paroîtra fans doute beaucoup

plus compliquée que celle-ci, en ce qu’elle oblige

fans ceffe l’accompagnateur de fe rappeller à'quelle

efpèce de texture appartient ce qu’il exécute ; tex-

ture qui peut varier félon l’intention du compo-

fiteur. D ’ailleurs elle a l’inconvénient de préfenter

toujours l’accord 'comme complet, & d’expofer

l’accompagnateur à exprimer des notes que le compofiteur

a eu Hes raifons de ne pas faire entendre»

Rouffeau en donne la preuve lui-même , n®. 1 de

fes obfervations , & elle fuffit pour détruire la méthode

de Rameau ; feulement il laiffe arbitraires les

fuppreffîons qu’il exige, & elles ne fauroient l’être ;

celui qui accompagne doit fuivre en cela , comme

dans le reffe, l’intention du compofiteur.

Quant à l’obfervation , n°. 5 „ fur la différente

manière d’accompagner la mufîque italienne & la

françoife , elle n’exiffe plus aujourd’hui. Mais il

n’eff pas exaélement vrai de dire que « les italiens

53 ne veulent pas qu’on entende rien dans Yaccom-

>3 parlement qui puiffe diftraire un moment l’oreille

33 du chant >3. Les accompagnements figurés ( voyez*

ce mot ) qu’ils écrivent pour l’orcheftre , ne font

pas un moins bon effet exécutés fur le clavecin, &

les accompagnateurs qui connoiffent bien leur cia*

vier , fe gardent bien de les négliger.

^ Gn a donné dans l’ancienne encyclopédie des

règles pour , accompagner fans chiffres , fans partition

, fans avoir même la partie du chant ; mais on

avoue que ces règles font infuffifantes. Elles, le font

fi bien en effet, nous croyons fi impoffible de bien

-■ accompagner fans quelques-unes de ces données,

que nous jugeons inutile de les répéter ici.

A ccompagnement figuré. C ’eft Y accompagnement

q u i, exécuté par l’oreheftre , eff deftiné à

foute ri ir, à embellir, à féconder le chant; quelquefois^

le contrarier , à füppléer à ce qui lui manque ,

à le completter.

Avant l’invention de l’harmonie , Y accompagnement

des inffruments & des voix , tout compofé

d’uniffons & d’oélaves, ne pouvoit fèrvir qu’à renforcer

le chant principal, à donner aux fons plus

d’intenfité. Telle étoit probablement la mufîque ancienne

; mais lorfqu’on a connu le mélange heureux

des diverfes confonnances , les voix ont été

chargées de remplir des parties différentes , & les

inffruments fe font partagés ainfi que les voix. On

a tracé à chacun d’eux des routes tantôt parailelles*

tantôt obliques , qui toutes néanmoins tendiffent à

un même but, produififfent un feul réfultat.

Ce concours harmonieux pouvoit plaire un moment

à l’oreille , en la rempliffant d’un bruit flatteur

; mais il 11’étoit fufceptible d’aucun deffin y

d’aucune expreffion. Chacune des parties ayant un

droit égal à l’attention des \aiuliteurs , elle n’étoit

pas plus attirée vers l’une que vers l’autre : leurs

fibres ébranlées par des forces égales produifoiem

a c c

des fenfations multipliées q u is ’affoibliffoient mutuellement.

On a fenti qu’on pouvoit donner à l’art

plus d’étendue, & que pour y parvenir il falloit

faire choix d’une partie principale, à laquelle toutes

les autres feroient fubordonnées , & qui feroit

chargée du fentiment que l’on voudroit particuliérement

exprimer. C ’eft la voix Ordinairement qui

exécute cette partie principale : quelquefois c’eff: un

infiniment, comme dans les concertos. Cette voix

peut être accompagnée aufîi par d’autres voix ; mais

elle l’eff plus fréquemment & avec plus davantage

pat les inffruments de l’orcheffte , dont les fons

d’une nature différente lui permettent plus aifément

de fe détacher.

La première ldi de, Y accompagnement eft donc de

laiffer entendre le chant d’une manièrestrès-diftinéle.

Deftiné à féconder la mélodie , il ne doit pas lutter

contre elle. Plus le compofiteur aura voulu répandre

clans le chant d’agrément 8c,de grâces , plus Y accompagnement

doit en être privé. Ainfi dans le can-

tabilé ,par exemple , où le chanteur a le droit de

femer tous les ornements que lui infpire le goût,

Y accompagnement doit être extrêmement Ample :

qu’il indique feulement l’harmonie ; évitez dans

l ’étendue d’une même mefure les intervalles dif-

joints.,-tout ce qui a la moindre apparence de chant.

Laiffez même quelquefois à la ; baffe feule le foin

de marquer, les tems forts ; elle eff plutôt l’appui de

l ’harmonie qu’un véritable accompagnement.

Mais la voix ne fauroit tout dire elle fe repofe

quelquefois , & fouvent fon repos ne doit pas être

iun filenc-e. C ’eft à Forcheftre à remplir ces intervalles

, mais alors la partie principale a feulement

changé de lieu , au lieu d’être remplie par la voix ,

elle F éff; par un ou par plufieurs inffruments de

l’orcheftre , auquel les autres fervent dé accompagnement.

Si le goût mufical demande qu’une phrafe de

chant foit répétée , mais qu’en même tems l’expref-

fion ou la convenance poétique ne permette ce retour

qu’à une partie de cette même phrafe, vous y

fuppléez par Y accompagnement : c’eft lui qui complexe

la penfée. A-t-on à exprimer de ces idées intermédiaires

auxquelles il femble qu’on réponde

quand on s’entretient avec foi-même, là fymphonié

eft encore chargée de cet emploi. Il s’établit alors

entre elle & le chant une forte de dialogue. La

voix rend les penfées qui échappent au perfonnage

dramatique ; la fymphonié indique celles qu’il ne

dit pas ; elle-eft , pour ainfi dire , fon organe intérieur.

Mais dans ces cas où ■ Forcheftre eft le rival

de la voix , il eft lui-même partie principale. Les

’ phrafes de chant également partagées entre l’une &

l’autre ne font jamais confondues T elles ne fe font

po.int entendre à la fois , mais toujours fuccefîive-

ment.

Si votre chant eft très-marqué ; fi les grâces de la

mélodie. & l’expreffion des paroles ccnfiftent principalement

dans les formes ; fi enfin , loin de permettre

au chanteur de les altérer, vous avez intérêt

a les rendre plus, fenfibles , Y accompagnement vous

à c c 19

eil fournit le8 moyens : que les violons doublent

votre chant, foit à Funiffon ou à l’oélave , foit à la

tierce pu à la fixte ( car l’unité n’eff pas détruite

entre les parties, tant qu’elles ont une marche parallèle

) ; que la viole fuive la baffe 8c ne la quitte

que dans les cas rares où vous voulez remplir l ’har-

riionie. Avez*Vous même une phrafe privilégiée que

vous vouliez rendre plus faillante ? que tous vos

inffruments l’accompagnent à Funiffon : Fabfence

de l’harmonie la fera reffortir davantage ; ainfi Facteur

habile détache d’une tirade le vers qu’il veut

faire remarquer, & abandonne , pour le rendre plus

fenfible , la cadence de la déclamation.

Ce genre dé accompagnement où le chant eff doublé

par ime partie de Forcheftre, eft celui qu’on

emploie le plus ordinairement, parce que c’eft à

la voix que l’expreffion eft le plus-fouvent réfervée.

Mais fi vous avez à exprimer la crainte , la fureur,

le défefpoir, quelque paffion violente , la voix ti’y

peut fumre , 8c c’eft à Forcheftre à füppléer au défaut

de fes moyens. C ’eft pour ces moments que

font réfervés ces groupes uniformes de fons * ces

batteries confiantes qui infpirent aux auditeurs le

trouble qu’il doit fuppofer dans l’ame de l ’aéleur.

C ’eft ce que les italiens appellent^ojlinasfione , & ce

que nous nommons accompagnement contrainti Le

plus grand effet doit résulter de cet accompagnement,

mais il faut qu’il foit fait avec beaucoup d’adreffe.

Le chant de la voix doit être extrêmement fimple,

tel même, qu’il paroîtroiinud s’ il étoit ifolé. Il femble

alors que le perfonnage trop agité pour rendre ce

qu’il éprouve,fe contente d’en faire le récit & laiffe

à la fymphonié le foin de l’exprimer. Si quelque

trait de chant échappé à Forcheftre ou à la voix -,

vient interrompre ce défordre , que 1’'obflirtation

ceffe, pour reprendre enfuit«^.Gardez-vous ftaigneu-

fernent d’employer deux puiffances à la fois. L ’air

de Didon :

Hélas ! pour nous i l s* expo fe ;

peut fervir de modèle en ce genre. ^

Quelquefois dans le genre gracieux mênie ofl

emploie Y accompagnement contraint , mais il faut

alors qu’il foit très-monotone ; point d’écarts , point

d’intervalles brillants ; rien qui puiffe diftraire de

l’attention que la mélodie exige. C ’eft un ruiffeau

dont l’uniforme 8c doux murmure loin d’irïter-

rompre la rêverie , ne femble fait que pour l’infpi-

rer ; que cet accompagnement ne foit exécuté que

par une partie.de Forcheftre , comme la viole , les

féconds violons ; que les premiers , que les deflùs

en général doublent le chant & foutiennent la voix;

Confultez pour exemple l’air de Renaud :

Barbare amour , tyran des coeurs,

Le genre comique ordinairement exécuté par des

chanteurs moins habiles , où les airs de baffe font

plus multipliés , où la mélodie à des formes moins

précieufes, & ou Fon donne à l’orcheftre plus de

C'ij