30 A C C

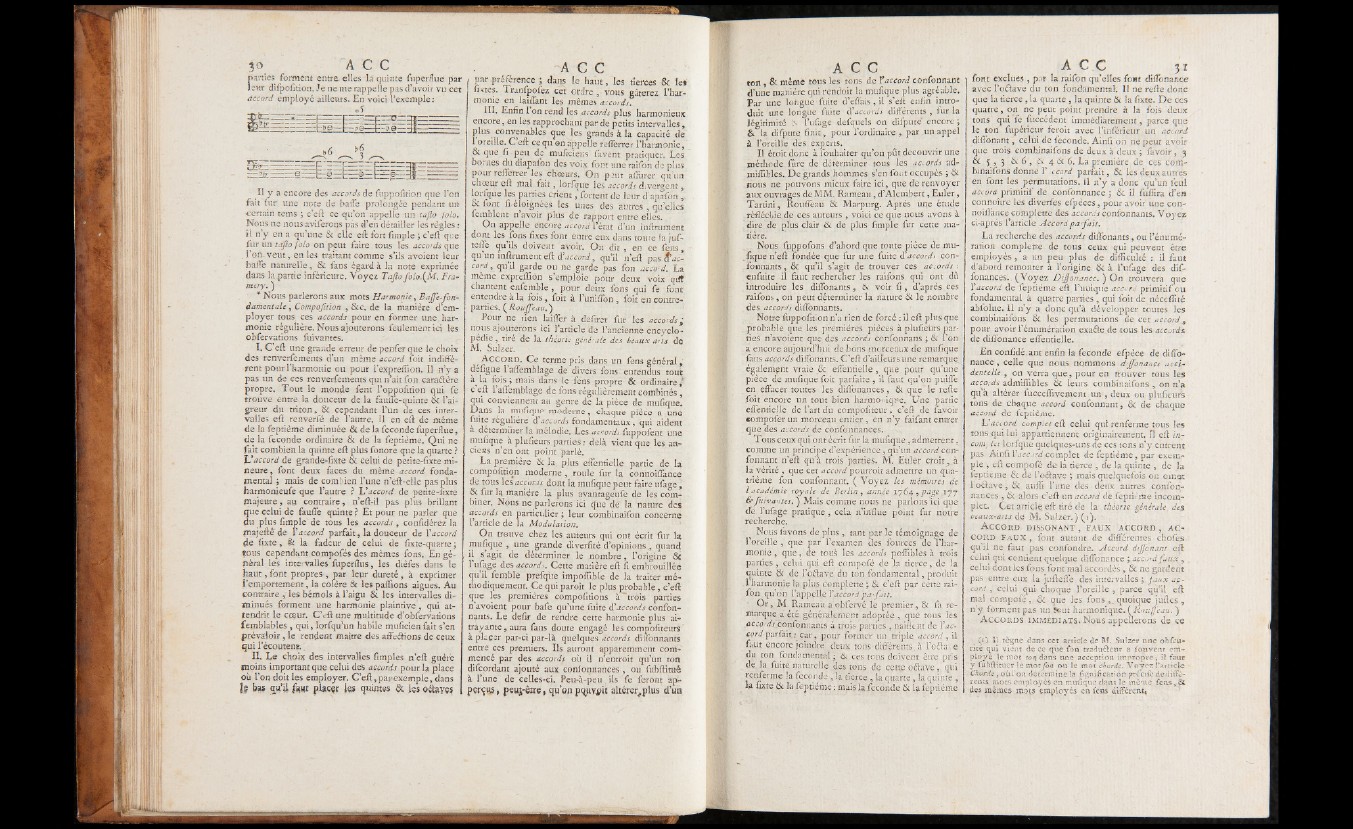

parties forment entre, elles la quinte fuperfliie par

leHr difpofition. Je ne me rappelle pas d’avoir vu cet

accord employé ailleurs. En voici l’exemple :

Il y a encore des accords de fuppofition que l’on

fait fur. une note dé baiTe prolongée pendant un

certain tems ; c’eft ce qu’on appelle un tajlo folo.

Nous ne nous aviferons pas d’en détailler les règles :

il n’y en a qu’une & elle eft fort fimple ; c’eft que

fur un tajlo folo on peut faire tous les. accordsapiQ

. Fon-veut, en les traitant comme s’ils avoient leur

baffe naturelle, & fans égard à la note exprimée

dans la,partie inférieure. Vo yez Tajlo folo JM. Fra-

mery. | -

• * Nous parlerons aux mots Harmonie, Baffe-fondamentale

, Compofition , &c. de la manière d’employer

tous ces accords pour en former une, harmonie

régulière. Nous ajouterons feulement ici lès

obfervations fuivantcs.

I. C ’eft une grande erreur de penfer que le choix

des renverfements d’un même accord foit indifférent

pour l ’harmonie ou pour l’expreflion. 11 n’y a

pas un de ees renverfements qui n’ait fon caratftère

propre. Tout le monde fent l’oppofition qui fe

trouve entre la douceur de la fauffe-quinte oc l’aigreur

du triton, & cependant l’un de ces intervalles

eft renverfé de l’autre, li en eft de même

de la feptième diminuée & de la fécondé fuperflue,

de la fécondé ordinaire. & de là feptième. Qui ne

fait combien la quinte eft plus fonore que la quarte ?

%daccord de grande-ftxte & celui de petite-fixte mineure

, font deux faces du même accord fondamental

; mais de combien l’une n’eft-elle pas plus

harmonieufe que l’autre ? L ’accord de petite-fixte

jnajeure, au contraire, n’eft-il pas plus brillant

que celui de fauffe quinte ? Et pour ne parler que

du plus fimple' de tous les accords 9 confidérez la

majefte de l’accord parfait, la douceur de Yaccord

de fixte, & la fadeur de celui de fixte-quarte ;

tous cependant compofés des mêmes fons, En général

les intervalles fuperflus, les dièfes dans le

hau t, font propres , par leur dureté , à exprimer

l ’emportement, la colère & les paflions aigues. Au

contraire ,Tes bémols à l’aigu & les intervalles diminués

forment une harmonie plaintive, qui at- ;

tendrit le cpeur. C ’eft une multitude d’obfervations

femblables , qui, lorfqu’un habile muficienfait s’en

prévaloir, le rendent maître des affections de ceux

qui l ’écoutent.

II. L e choix des intervalles fimples n’eft guère

moins important que celui des accords pour la place

où l’on doit les employer. C ’e ft, parexemple, dans

Il bas qu’il fm placer les quintes de les oétayes

;A C C

par préférence ; dans le haut, les tierces & le*

fixtes. I ranfpofez cet ordre , vous gâterez l’harmonie

en laiflânt les mêmes accords.

III. Enfin l’on rend les accords plus harmonieux

encore, en les rapprochant par de petits intervalles,

plus| convenables que les grands à la capacité de

l’oreille. C ’eft ce qu on appelle refferrer l’ha rmonie,

k ^ P?u muficiens favent pratiquer. Les

bornes du diapafon des voix font une rai (on de plus

pour refferrer les choeurs. On pmt affurer qu’un

choeur eft mal fait, lorfque les accords divergent ?

lorfque les parties crient, fortent de leur d apafon ,.

& font fi-éloignées les unes des autres , quelles

femblent n’avoir plus de rapport entre elles.

On appelle encore accord l’état d’un infiniment

dont lésions fixes font entre eux dans toute la juf-

teffe qu ils doivent avoir. On d i t , en ce fens,

qu’un infiniment eft tY accord 9 qu’il n’eft pas Raccord

, qu’il garde ou ne garde pas fon accd-d. La

même exprefîiôn s’emploie pour deux voix qiit

chantent enfemble, pour deux fons qui fe font

entendre a la fois, foit à l’uniflon, foit en contreparties.

( Roujfeau. )

Pour ne rien laiffer à defirer fur les accords

nous ajouterons ici l’article de l’ancienne encyclopédie

, tire de la théorie générale des beaux arts de

M. Sulzer.

; A c co r d . Ce terme pris dans un fens généralb

defigne 1 affemblage de divers fons entendus tout

dans le fens propre & ordinaire £

c eft 1 affemblage de fons régulièrement combinés ,

qui conviennent au genre de la pièce de mufique.

Dans la mufique' moderne, chaque pièce a une

fuite régulière d’accords fondamentaux, qui aident

a déterminer la mélodie. Les accords fuppofent une

mufique a plufieurs parties : delà vient que les anciens

n’en ont point parlé.

La première & la plus effentielle partie de la

compofition moderne, roule fur la connoiffance

de tous les accords dont la mufique peut faire ufage ,

8c fur la manière la plus avantageufe de les combiner.

Nous ne parlerons ici que de' la nature des

accords en particulier ; leur combinaifon concerne

l’article de la Modulation.

On trouve chez les auteurs qui ont écrit fur la

mufique , une grande diverfité d’opinions,, quand

il s’agit de déterminer le nombre, l’origine 8c

1 ufage des accords. Cette matière eft fi embrouillée

qu’il femble prefqiie impoflible de la traiter méthodiquement.

Ce qui paroît le plus probable, c’eft

que les premières compofitions à "trois parties

n’avoient pour bafe qu’une fuite dé accords confondants.

Le defir de rendre cette harmonie plus ai-

tràyante, aura fans doute engagé les compofiteurs’

à pkçer par-ci par-là quelques accords diffonnants

entre ces premiers. Ils auront apparemment commencé

par des accords où il n’entroit qu’un ton

difeordant ajouté aux confonnances, ou fubftitiiè

à l’une de celles-ci. Peu-à-peu ils fe feront ap**

perçus, peujrêrre, qu’on pquv^it altérer^plus d’un

A C C

to n , 8c même tous les tons de Y accord confonnant

d’une manière qui rendait la mufique plus agréable.

Par une lohgue fuite d’éfiais, il s’eft enfin introduit

une longue fuite d’accords différents , fur la

légitimité isj l’ufage defquels on difpute’ encore ;

& la difpute finit, pour l’ordinaire , par un appel

à l’oreilie des experts.

Il étoit donc à fouhaiter qu’on put découvrir une

méthode fure de déterminer tous les accords ad-

miffibles. De grands hommes s’en fout occupés ; &

nous ne pouvons mieux faire ici, que de renvoyer

aux ouvrages de MM. Rameau, d’A lembert, Euler,

Tartini, Kouffeau & Marpurg. Après une étude

réfléchie de ces auteurs , voici ce que nous avons à

dire de plus clair 8c de plus fimple fur cette matière.

Nous fpppofons d’abord que toute pièce de mufique

n’eft fondée que fur une fuite d accords con-

, formants, & qu’il s’agit de trouver ces accords :

enfuite il faut rechercher les raifôns qui ont dû

introduire les diffonants, 8c voir fi -, d’après ces

raifons, on peut déterminer la nature 8c le nombre

des accords diffonnants.

Notre fuppofition n’a rien de forcé : il eft plus que

, probable que les premières pièces à plufieiirs parties

n’avoient que des accords confonnans ; 8c l’on

a encore aujourd’hui de bons morceaux de mufique

fans accords diffonants. C ’eft d’ailleurs une remarque^

également vraie & effentielle , que pour qu’une

pièce de mufique foit parfaite , il faut qu’on puiffe

en effacer toutes les diffonances , & que Te refte

foit encore un tout bien harmonique. Une partie

effentielle de l’art du compofiteur, c’eft de lavoir

eompofer un morceau entier , en n’y faifant entrer

que des accords de confonnances.

Tous ceux qui ont écrit fur la mufique, admettent,

comme un principe d’expérience, qu’un accord confonnant

ri’eft qu’à trois parties. M. Euler croit, à

la vérité , que cet accord pourroit admettre un quatrième

fon confonnant. ( Voyez les mémoires de

l académie royale de Berlin , année 1764 , page .177

& fuivantes. ) Mais comme nous ne parlons ici que

de l’ufage pratique, cela n’influe point fur notre

recherche.

Nous l'avons de plus , tant par le témoignage de

l ’oreille , que par l’examen des fources de l’har- .

momie , que, de tous les accords poflibles à trois

parties, celui qui.eft compofé de .la tierce, de la

quinte & de l’o&ave du ton fondamental, produit

l ’harmonie la plus complette j & .c’eft par cette rai-

fon qu’on l’appelle Yaccord p a-fait.

• O r , M Rameau a obfervé le premier, & fa remarque

a été généralement adoptée , que tous les

accords confonnants à trois parties , naifient de Y accord

parfait ^ car, pour former un triple accord., il

faut encore joindre deux tons-différents à l’o£la\e

du ton fondamental ; & ces tons doivent être pris

de. la fuite, naturelle des tons de cett.e oélave , qui

renferme la fécondé , la tierce , la quarte, la quinte ,

lia fixte 8c la feptième : mais la fécondé & la feptième

A C C

font exclues , par la raifon qu’elles font diftonance

avec l’oâave du ton fondamental. Il ne refte donc

que la tierce, la quarte , la quinte & la fixte. De ces

quatre, on ne peut point prendre à la fois deux

tons qui fe fuccédent immédiatement, parce que

le ton fupérieur feroit avec l’inférieur un accord

diffonant, celui de fécondé. Ainfi on ne peut avoir

que trois comhinaifons de deux à deux ; favoir, 3

& 5 , 3 8c 6 , & 4 & 6. La première de ces com-

binaifons donne Y .ccord parfait, & les deux autres

en font les permutations, il n’y a donc qu’un i’eul

accord primitif de confonnance ; & il fufhra d’en

connoître les diverfes efpèces, pour avoir une con-

noilîànce complette des accords confonnants. Vo yez

ci-après l’article Accord parfait.

La recherche des accords diftbnants, ou l’énumération

complette de tous ceux qui peuvent être

employés, a un peu plus de difficulté : il faut

d’abord remonter à l’origine & à l’ufage des dif-

fonances.. (V o y e z Dijfonancc. ) On trouvera que

Y accord de feptième eft. l’uuique accor : primitif ou

fondamental à quatre parties , qui foit de néceflité

abfolue. 11 n’y a donc qu’à développer toutes les

combinaifons 8c. les permutations de cet accord 9

pour avoir l’énumération exaéle de tous les accords.

de diffonance effentielle.

En confidé.ant enfin la fécondé elpêce de diffo-

nance, celle que nous nommons d-ffonance accidentelle

, on verra que, pour en trouver tous les

accords admiflibles & leurs combinaifons , on n’a

qu’à altérer fucceflivement un , deux ou plufieurs

tons de chaque accord confonnant, 8c de chaque

accord de feptième.

L ’auord complet eft celui qui renferme tous les

tons qui lui appartiennent originairement, fl eft in-

com. Ut lorfque quelques-uns de ces tons n’y entrent

pas Ainfi Y accord complet de feptième, par exemple

, eft compofé de la tierce , de la quinte , de la

leptième 8c de l’oâave ; mais quelquefois on omot

l’oélave, 8c aufli l’une des deux autres confonnances

, 8c alors c’eft un accord de feptième incomplet.

Cet article eft tiré de la théorie générale, des

bcaux-aits de M. Sulzer. ) (1 ).

A c co r d dissonant , fau x a c co r d , a c cord

Fa ux , font autant de différentes chofes-

qu’il ne faut pas confondre. Accord diffonant eft

celui qui contient quelque diffonance yaccord faux ,

celui dont les fons font mal accordés, 8c ne gardent

pas entre eux la juftefte des intervalles ; faux accord

, celui. qui choque l’oreille , parce qu’il eft

mal compofé.,, 8c que les fons ,„ quoique juftes ,

n’y forment pas un Jfcut harmonique. ( Roujfeau. \

A c cord s immédiat?. Nous appellerons de ce

. (0 li règne dans cet article de M. Sulzer une obscurité

qui vient de ce que fon tradufteur a Souvent employé

le mot ton dans une acception impropre -, il faut

y fubftituer le motfon ou le mot ch or de. V o y e z Particîe

Chorée-, qùl’on détermine la jfignification précifc-dediffé"

rênes mots employés en mufique dans le même feus,

des mêmes mots employés en fens différent,