■294 C O M '

dans-'le» parties , ’>& <jui ne-peut avoir une longaè'

durée.

I e chromatique eft une fuite de fons qui montent

ou defcendent fucceflivemsnt par femi-tons.

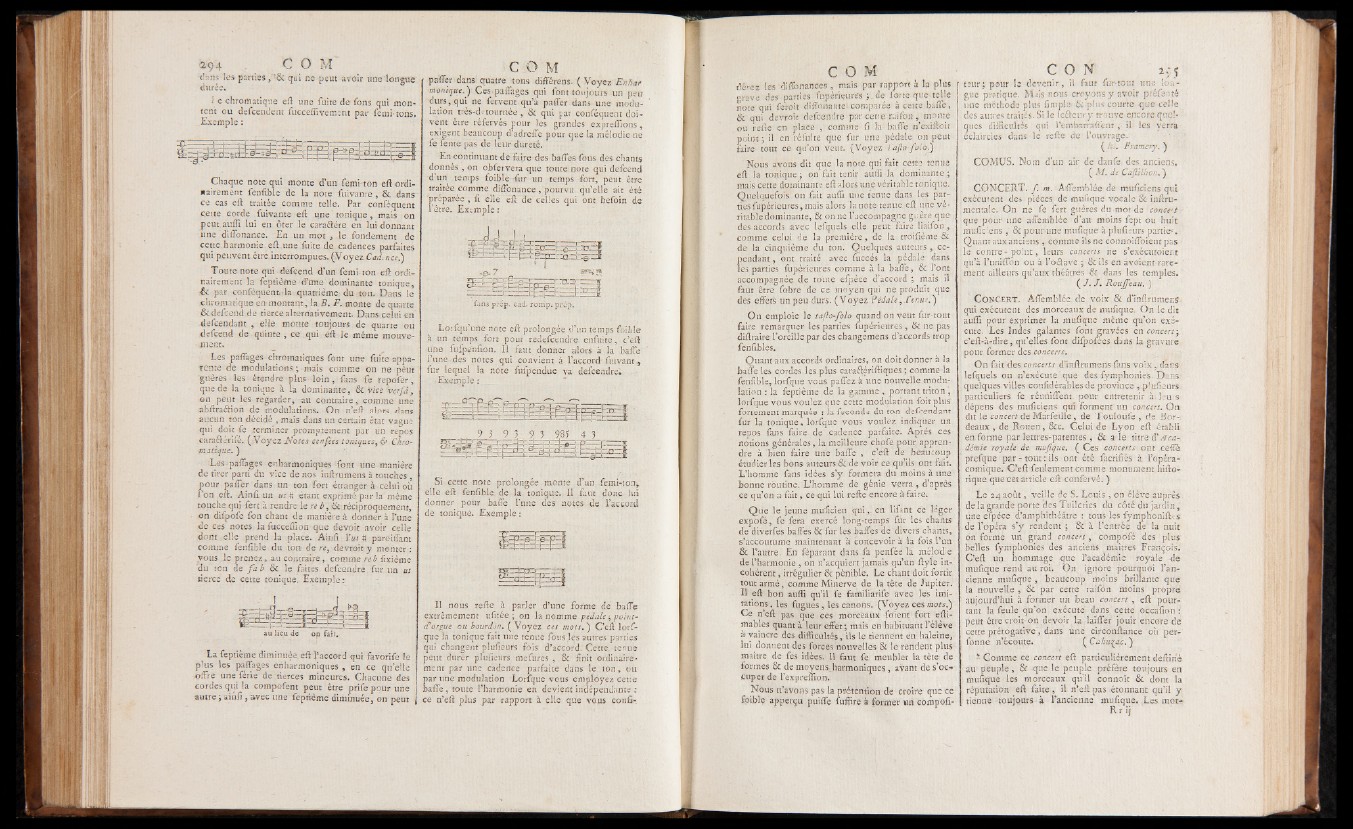

_ Exemple :

Chaque note qui monte d’un femi-ton eft ordinairement

fenfible de la note fuivante , & dans

ce cas eft traitée comme telle. Par conféquent

cette corde fuivante eft une tonique, mais on

peut.aufli lui en ôter le caraâère en lui donnant

une diflbnance. En un mot * le fondement de

cette harmonie , eft .une fuite de cadences parfaites

qui peuventêtré.interrompues. (V oyez Cad.nce.)

Toute note qui defcend d’un femi-ton eft ordinairement

la feptième ■ d’une dominante tonique,

& par conféquenttla.quatrième, du ton. Dans le

.chromatique-en-montant, la B. F. monte de quarte

& defcend de tierce alternativement. Dans celui en

defeendant , elle monte toujours de quarte ou

defcend de quinte , ce qui eft le même mouvement.

Les paflages chromatiques font une fuite -apparente

de modulations ; mais comme on ne peut

guères les étendre plus lo in , fans fe repofer,

que de la tonique à la dominante, & vice ?verfâ,

©n peut les regarder, au contraire, comme une

. abftraéfion de modulations. On n’eft alors, dans

aucun ton décidé , mais dans un certain état vague

qui doit fe terminer promptement par ün repos

cara&erifé. (V o y e z Notes cenfles toniques, & Chromatique.

)

Les paffages enharmoniques font une manière

de tirer parti du vice de nos inftrumens à touches ,

pour pafter dans un ton fort étranger à celui où

l ’on eft. Ainfi. un ut # étant exprimé par la même

touche qui fert.à rendre: le re b, o£.réciproquement,

on difpofe fon chant de manière à donner à l’une

de ces notes la fuceeftlon que devoit avoir celle

dont,elle prend la place. Ainfi paroiffant

comme fenfible du ton de re9 devroit y monter :

vous ,le prenez, au contraire, comme reb fixième

du ton de fa b & le faites defcendre fur un ut

tierce de cette tonique. Exemple:

C O M

pafter dans quatre tons différons- ( Voyez Enhat

mi)nique.) Ces.paflages qui font toujours un peu

durs, qui ne fervent qu’à pafter dans une modulation

tres-d-?tournée , & qui par conféquent doivent

être réfervés pour les grandes expreflions,

exigent beaucoup d’adrefte pour que la mélodie ne

fe fente pas de leur dureté.

En continuant de faire des baffes fous des chants

donnés , on obfervera que toute: note qui defcend

d un temps foible fur un temps fort, peut être

traitée comme diffonance , pourvu qu’elle ait été

'préparée, fi elle eft de celles qui ont befoin de

l’être. Exemple :

fans prép. càd. rorrip. prép.

Lorfqu’une note eft prolongée d’un temps foible

à un temps fort pour redefcendre. enfuite, c’eft

une fufpénfion. 11 faut donner alors à la baffe

l’une des notes qui convient à l’accord fuivant y

fur lequel la note fufpendue va defcendre..

Exemple : __

I l l jÉ g H i l

9 3 _ 9 8 5 4 3

Si cette note prolongée monte d’un ..femLtonv

elle eft fenfible de la tonique. Il faut donc lui

donner pour baffe l’une des notes de l ’accord

de tonique. Exemple :

au lieu de on fait.

La feptième diminuée eft l’accord qui favorife le

plus les paflages enharmoniques , en ce qu’elle

,©ftre une férié de tierces mineures. Chacune des

cordes qui la compofent peut être prife pour une

autre ; ainfi, avec une feptième diminuée, on peut

Il nous refte à parler d’une forme de baffe

extrêmement ufitée ; on la nomme pédale t, pointer

orgue ou bourdon. (V o y e z ces mots. ') C ’eft lorfque

la tonique fait une ténue fous les autres parties

qui changent plufieurs fois d’accord. Cette, tenue

peut durer plufieurs mefures , & finit ordinairement

par une cadence parfaite dans le ton, ou

par une modulation Lorfque vous employez cette

baffe, toute l’harmonie en devient indépendante r

| ce n’eft plus par rapport à elle que vous conû-

C O M

dérez Iss diftonances, mais par rapport h la plus

grave des parties fupérieurès ;.d e forte que telle

note qui feroit diffonattte-comparée à cette baffe,

& qui devroit defcendre par cet! e rai fon monte

ou refte en place , comme fi la baffe n’exiftoir

point; il en réfulte que fur une pédale on peut

faire tout ce qu’on veut. (Voyez l'ajio fo iq..)

Nous avons dit que la note qui fait cette tenue

eft la tonique; on fait tenir aufli la dominante; i

mais cette dominante eft alors une véritable tonique, j

Quelquefois on fait aufli une tenue dans les parties

fupérieures, mais alors la note tenue eft une v éritable

dominante, & on ne l’accompagne guère que ■

des accords avec lefqnels elle peut Faire liaifon ,

comme celui de la première , de la trdifjème &

de la cinquième du ton. Quelques auteurs , cependant,

ont traité avec fuccès la pédale dans

lès parties fupérieures comme à la baffe, & l’ont

accompagnée de toute efpèce d’accord ; mais il

faut être fobre de ce. moyen qui ne produit que

des dFet's un peu durs. (V o y e z Pédale, Tenue.)

On emploie le ta(lo-folo quand on veut fur-tout

faire remarquer les parties fupérieures, 8c ne pas

diftraire l’oreille par des changemens d’accords trop

fenfibles.

Quant aux accords ordinaires, on doit donner à la

baffe les cordes les plus caraél^riftiques ; comme la

fenfible,. lorfque vous pafîez à une nouvelle modulation

: la feptième de la gamme , portant triton

lorfque vous voulez que cette modulation foit plus'

fortement marquée : la fécondé du ton defeendant

fur la tonique, lorfque vous voulez indiquer un

repos fans faire de cadence parfaite. Après ces

notions générales, la meilleure chofe pour apprendre

à bien faire une baffe , c’eft de beaucoup

étudier les bons auteurs & de voir ce qufils ont fait.

L’homme fans idées s’y formera du moins à une

bonne routine. L’homme de génie verra , d’après

ce qu’on a fait, ce qui lui refte encore à faire.

Que le jeune muficien qui,. en lifant ce léger

expofé, fe fera exercé long-temps fur les chants

de diverfes baffes & fur les baffes de divers chants,

s’accoutume maintenant à concevoir à la fois l’un

& l’autre. En féparant dans fa penféé la mélodie

de l’harmonie , on n’acquiert jamais qu’un ftyle incohérent

, irrégulier 8c pénible. Le chant doit fortir

tout armé, comme Minerve de la tête de Jupiter.

Il eft bon aufli qu’il fe familiarife avec les imitations

, les fugues , les canons. (Voyez ces mots.')

Ce n’eft pas que ces morceaux Soient fort efti-

mables quant à leur effet ; mais en habituant l’élève

à vaincre des difficultés, ils le tiennent en haleine,

lui donnent des forces nouvelles & le rendent plus

maître de fes idées. 11 faut fe meubler la tête de

formes & de moyens ^harmoniques, avant de s’occuper

de l’expreflion.

Nous n’avons pas la prétention de croire que ce

fbible apperçu puiflç luffire à former un compofi-

C O N icf

tînt*; pour le devenir, il faut fur-tout une longue

pratique. Mais nous croyons y avoir préfenté

une méthode plus fi m pie & plus courte que celle

des autres traités. Si le le&eury trouve encore quelques

difficultés qui l’embarraftèm , i f les verra

( 0. Framery. )

éclaircies dans le refte de l’ouvrage.

CO MUS. Nom d’un air de da nfe des anciens.

' ( M. de Caflilhon. )

CONCERT, fi m. A flemblée de muficiens qui

exécutent des pièces de mufiqué vocale 8c inftru-

,mentale. On ne fe fert guères du mot de concert

que pour une affemblée d’au moins fept ou huit

niiifièens , & pour une mufique à plufieurs partie*-.

Quant aux anciens , comme ils ne connoiffoient pas

le contre - point, leurs concerts ne s’exécutoient

qu’à l’uniffon ou à l’oâave ; & ils en avoient rarement

ailleurs qu’aux théâtres & dans les temples.

( J. J. Roujfeau. )

C on cert. Affemblée. de -voix 8c d’inflrumens

qui exécutent des morceaux de mufique. On le dît

aufli pour exprimer la mufique même qu’on exécute.

Les Indes galantes font gravées en concert ;

c’eft-à-dire, qu’elles font difpofées dans la gravure

; pour former des concerts.

On fait des concerts d’inftrumens fans v o ix , dans

lefquels on n’exécute: que dés fymphonies. Dans

quelques villes confidérabies dé province , plufieurs

particuliers fe réunifient pour entretenir ài leurs

dépens des muficiens qui forment un concert. On

dit le concert de Marfeille, de Touloüfe , de Bordeaux

, de Rouen, 8ic. Celui de Lyon eft établi

en forme par lettres-patentes , 8c a le titre & /3ca-

. demie royale de mufique. ( Ces concerts ont ceffé

prefque par - tout : ils ont été facrifiés à l’opéra-

< comique. C ’eft feulement.comme monument hifto-

rique quexet article eft.confervé. )

Le 24 août, veille de S. Louis , on élève auprès

de la grande porte des Tuileries du côté du jardin ,

une efpèce d’amphithéâtre : tous les fymphoniftes

vde l’opéra s’y rendent'; 8c à l’entrée de la nuit

on forme un grand concert, compofé des plus

belles fymphonies des anciens maîtres François.

C’eft un hommage que l’académie royale -de

mufique rend au roi. On ignore- pourquoi l’ancienne

mufique , beaucoup moins brillante que

la nouvelle , & par cette raifôn moins propre

aujourd’hui à former un beau concert , eft pourtant

la feule qu’on exécuté dans, cette occafion :

peut être croit-on devoir la laiffer jouir encore de

cette prérogative, dans une circonftance où per-

; fonne n’écoute. ( Cahu^ac. )

* Gomme ce concert eft particulièrement deftine

au peuple, & que le peuple préfère toujours en

mufique les morceaux qu’il connoît & dont la

réputation eft faite, il n’eft pas étonnant qu’il y

tienne toujours à l’ancienne mufique. Les mort)

„ : :