40 A C C

j> accord impair de la fenfible.

Toutes ces dénominations fuppofent, comme

l’on v o it , la connoiffance du ton ; connoiffance

auffi indifoenfable pour compofer que pour exécuter

feniément.

CaraElcre des accords. Tout ce qui exerce les fens

ou l’efprit fans les fatiguer peut contribuer à leurs

plaifirs. Les fons trop bruyants , trop aigus , les

Ions briards ou glapiffants déchirent l’oreille par la

rapidité ou par l’intenfité de leurs vibrations. Les

fons trop (ourds la fatiguent par la tenfion des fibres

néceflaires pour les failir.

Les rapports irrationnels ou trop compliqués

bleffent l’efprit par le choc des objets trop multipliés

, o u , pour ainfi dire , trop aigus. Les rapports

trop grands, ceux qui expriment des intervalles

trop étendus , le fatiguent ; comme les objets trop

éloignés les uns des autres fatiguent l’oeil qui veut

les embraffer tous en même tems. i ° . La fimplicité

des rapports paroît donc être la première fource du

plaifir que nops çaufent les accords. Quelle eft la

limite précîfe dç cette fimplicité ? C ’eft fur quoi

l ’expérience n’a pas encore prononcé d’une manière

décifive. Le premier des intervalles diflb-

fonants dans le fyftême moderne eft la fécondé

majeure dans le rapport de _8 à 9. La tierce mineure

dans le rapport de 5 à 6 eft mife au nombre

des confonnances. Le corps fonore nous offre deux

intervalles intermédiaires ; le plps grave dans le

rapport de 6 à 7 i le fuivant, dans le rapport de 7 à

8. Ces deux intervalles doivent-ils être mis au rang

des confcnnanêes ou des diffonances ? Voye? Septième

conjonnante. )

Quoi qu’jl en fo :t , Yaccqrd parfait ne peut recevoir

une fécondé, ii ne peut donc être formé

dans le fyftême moderne que des rapports fuivants :

ut ut Toi ut mi folo , , ' ,

1 2 3 4 5 6 0^ de leurs répliqués»

C ’eft à la fimplicité des rapports que les 4 c-

tords dire&s doivent leur agrément, lequel diminue

à mefure que lçs faces du même accord s’éloignent ■

du fon fondamental ; parce que leur rapport fe ,

complique dans la même proportion.

Dans Vaccord parfait, la face que l'on nomme

accord de fixte?quarte , paroît former une exception

à cette loi générale; mais l’exception n’eft qiiap

prente. En effet, dans cette fuite de combinaifons :

fo l ut mi ; ut mi fo l ; mi fo l la ut ; fo l la ut ré mi.

3 4 ? 4 ? fi ? fi 7 8 fi 7 8 9 1 0

Sixte-quarte. Acè. parf. Sixte. Sixte-quarte.

On voit deux accords de fixte-quarte ; 1g premier

plus grave , par cpnféquent plus conformant que

Y accord partit ; le fçcond , qui l’eft beaucoup

moins ; & cela à proportion de leur rapport.

Nota. J’ai dit que le premier de ces accords de

fixte-quarte eft plus confonnant que l’accord parfait;

jmais je n’ai pas voulu dire plus agréable : on verra

bientôt h raïfon.

ac c

Î Par la fimplicité des rapports , on explique pourquoi

1 accord de grande fixte eft plus harmonieux

que celui de petite fixte mineure. Pourquoi la fep-

tteme diminuée eft moins dure que la fécondé

uiperflue. !1 11e faut que jeter un coup-d’oeil fur

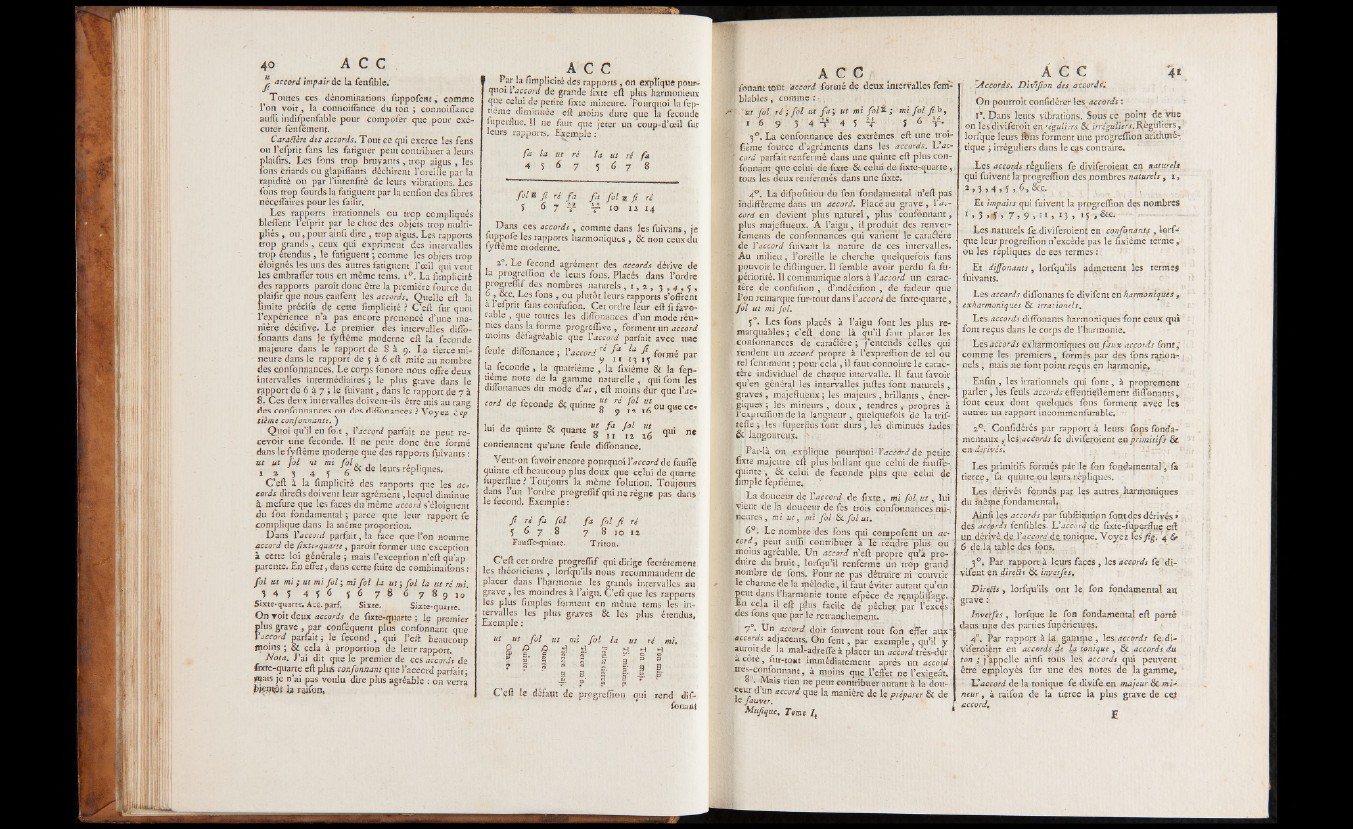

leurs rapports. Exemple :

fa la ut rè la lit ré fa

4 5 fi 7 5 fi 7 8

f o l * f i rè fa . fa fo l % f i ré

5 6 7 - / 7 10 12 14

Dans ces accords

fuppofe les rapports

fyftême moderne.

, comme dans les fuivans, je

harmoniques , & non ceux du

2 . Le fécond agrément des accords dérive de

la progreflion de leurs fons. Placés dans l’ordre

progreflîf des nombres naturels , 1 , 2 , 3 , 4 , 3 ,

^ v r C' ^6S ^011S * 011 pllltôt leurs rapports s’offrent

a l’efprit fans confufion. Cet ordre leur eftfifavo-

îable , que toutes les diffonances d’un mode réunies

dans la forme progreflive , forment un accord

moins defagreable que l 'accord parfait avec une

fewle diffonance ; l'accord repH la f i £otmi par

\a fécondé , la quatrième , la fixième & la fep-

tième note de la gamme naturelle , qui font les

diffonances du mode d'u t , eft moins dur que Yaccord

de fetonde & quinte g ' r‘ -fi^ “ ou que ce*

lui de quinte & quarte "g ^ “ qui n«

contiennent qu'une feule diffonance.

Veut-on favoir encore pourquoi Y accord de fauffe

quinte eft beaucoup plus doux que celui de quarte

fuperflue ? Toujours la même fplutipn. Toujours

. dans l'un l’ordre progrefllf qui ne règne pas dans

le fécond. Exemple :

f i ré fa fol fa fol f i ré

? fi 7 8 7 8 io 12

Fauffe-quinte. Triton.

C ’eft cet ordre progrefllf qui dirige fecrétement

les théoriciens , lorfqu’ils nous recommandent de

placer dans l'harmonie les grands intervalles au

grave , les moindres à l’aigu. C ’eft que les rapports

les plus Amples forment en même tems les intervalles

les plus graves & les plus étendus.

Exemple :

ut ut fo l ut n\i fo l la ut ré mi.

0»

P?

§

Tierce 1

ri

G. V.k

H0a

a

ri 00

B

üj s a* V* S‘

C ’ eft le défaut de progreflion rend dif-

fonas)

A C C %*

| fanant tout 'accord formé de deux Intervalle'! fem-

î blables , comme ,

f 'ut f o l ré ; f i l ta f a ; ut mi fol*- ; mi, fo l f i b ,

I i 6 9 3 4 4 S S 6 ¥ • !

5 30. La confonnance des extrêmes eft une troi-

| fième fource d’agréments dans les accords. L’ac- I cord parfait renfermé dans une quinte eft plus con-

| fonnaiit que celui de fixte & celui de fixte-quarte, :

| tous les deux renfermés dans une fixte.

4°. La difpofitiôn du fon fondamental :n’eft pas

; indifférente dans un accord. Placé au grave, Ydc-

| cord en devient plus naturel, plus? confonnant,

; plus majeftueux. A l’aigu, il produit des renver-

| îements de confonnances qui varient le caraélère

de Y accord fuivant la nature de ces intervalles.

I Au milieu, l’oreille le cherche quelquefois fans

: pouvoir le diftinguer. Il femble avoir perdu fa fu- !

1' periorité. Il communique alors à Y accord lin carac- '

Itère de confufion, d’indécifion , de fadeur que

l ’on remarque fur-tout dans record de fixte-quarte, !

ïfo l ut mi fol.

5°. Les fons placés à l’aigu font les plus re-

\ marquables ; c’eft donc là qu’il faut placer les

>. confonnances de caraéière ; j’entends celles qui

rendent un accord propre à l’expreflion de tel ou

tel fentiment ; pour cela', il fauticonnoître le caraç-

î tère individuel de chaque intervalle. Il faut favoir

qu’en général les intervalles juftes font naturels ,

graves , majeftujeux ; les majeurs , brillants , éner-

s giques ; les mineurs, doux, tendres propres à

i l’expreflion de la, langueur , quelquefois de la trif-

I telle,; - les fuperflus font durs , les diminués fadès;

6 langoureux, b l

l B on, jexplïqiie pourquoi - Y accord de petite

j fixte majeure , eft plus brillant que celui de faufîp-

i qnmte -, & celui de fécondé plus que celui de

: fimple feptième.

La douceiir de Yaccordr. de fixt^.., ml fo f u t ,, lui

| vient de la douceur de fés trois confonnances nii-,

5 nçures, mi ut, jn i-fo l & fol ut.

| fi°* L e nombre des fons qui coiapofent un accord,

peut àuflù contribuer a le rendre pliïsi ou *

moins agréable. Un accord n’eft propre qu’à produire

du bruit j lorfqu’il renferme un trop grand

| nombre de fons. Pour ne pas détruire' ni couvrir

i le charme de la mélodie, il faut éviter autant qu’on -

peut dans l'harmonie toute efpèce de rempliflage. 3

£eî a 11 €ft plus facile de pêcher, par l’exces'

«es ions que par le retrançheipent.

s ! 7°* U^n accord ftqit fouvent tout fon effet ai^x"

accords adjacent^. On fen t, par exemple , qu’il y

auroit de la malradrefle à placer un ^cco/^ très-dqr ;

; a cote, fur-tout immédiatement après un açcord

r eQÔC<ï ï f° nnant ’ - ^^Ins que l’effet ne l’exigeât,

| ÿ * ,Mais rien ne peut contribuer autant à la douceur

d un accord que la manière de le préparer & de

ie fauver. f f

| Mufique, Tome

C c

Accords. Divîfion des accprds".

On pourroit çonfidérer les accords :

i9. Dans leurs vibrations. Sous ce point de vue

« on les'diviféroit enrégulurs. irfegulUfs. Réguhers,

lorfqiïe lèurs ffcns forment une progreflion arithçné-

; tique ; irréguliers dans le cgs contraire.

,Les accords réguliers fie djvifieroient en naturels

qui fuivent la progreflion des nombres naturels, i ,

Et impairs qui fuivent la prpgreflion des nombres

1 » 3 p > 7 , 9 >1* > 1 » '

Les naturels fe. diviferoient en confinant? , lorf-

que leur progreflion n’excède pas le fixièmê terme

ou les répliques de ces termes : ’

Et dijfinants, lorfqu’ils admettent les termes

fuivants.

Les accords diffonants fe dîvifent en harmoniques ,

exharmoniques & irraùonels.'

Les accords diffonants harmoniques fiont ceux qui

font reçus dans le corps de l’narmonie.

lues accords exharmoniques ou. faux accords font,’

comme' les premiers, formés par des fpns rationnels

\ mais xielfont point reçus, en h%rrp6(niç>

Enfin , les irrationnels qui fo n t, à proprement

parler , lés fetils effentiellement diffonants,

font ceux dont quelques fons forment avec les

autres un rapport incommenfurable, -

^ 2°. Confidérés par rapport à leurs fpns fondamemaux

le ^ c c t )^ fe divifetpient en primitifs &

.. eivdéfivésl

Les primitifs formés pâr le fon fondamental , fa

. tierce, fa quinte; çu leurs, répliques.

Les dérivés foçmês-pai; les autres , harmoniques

du ^ême/ondamentab

Ainfi les accords par fubftitjutipn fonçdps dérivés *

des accprds fenfibles. I l accord de fixte-fiimerffue eft

un dérivé, de Yaccçrd de tonique. Vo yez lesI fig. 4 &

6 de là, t^ble dps fions;, .

30, Par rapport à leurs faces , les accprds fe di-;

vifént en direéts & inyerfes.

Direfis, lorfqu’ils ont le. fon fondamental au

gravé :

Inverfes, lorfque le fon fondamental eft porté

dans upe des parties fupérieures.

4°, Par rapport à 1$. gamme, les accords fe.di-

viferoiènt en accords de la tonique , & .accords^ du

ton ; j’appelle ainfi toùs les. accords qui peuyent

être employés fur une des notes de la gamme.

Vaccord de la tonique fe divife en majeur & mineur

, à raifon de la tierce la plus grave de cçj

accord.

3E