l’on eft dans un temps fort ou dans un temps foible ;

mais on n’eft pas dans ce doute lorfqu’on entend ira

accord impair qui eft fufpenfif » quoiqu’à proprement -

parler, il ne foit pas diffonanr. (V o y e z mon article

Baffe-fondamentale, n°. I , neuvième expérience).

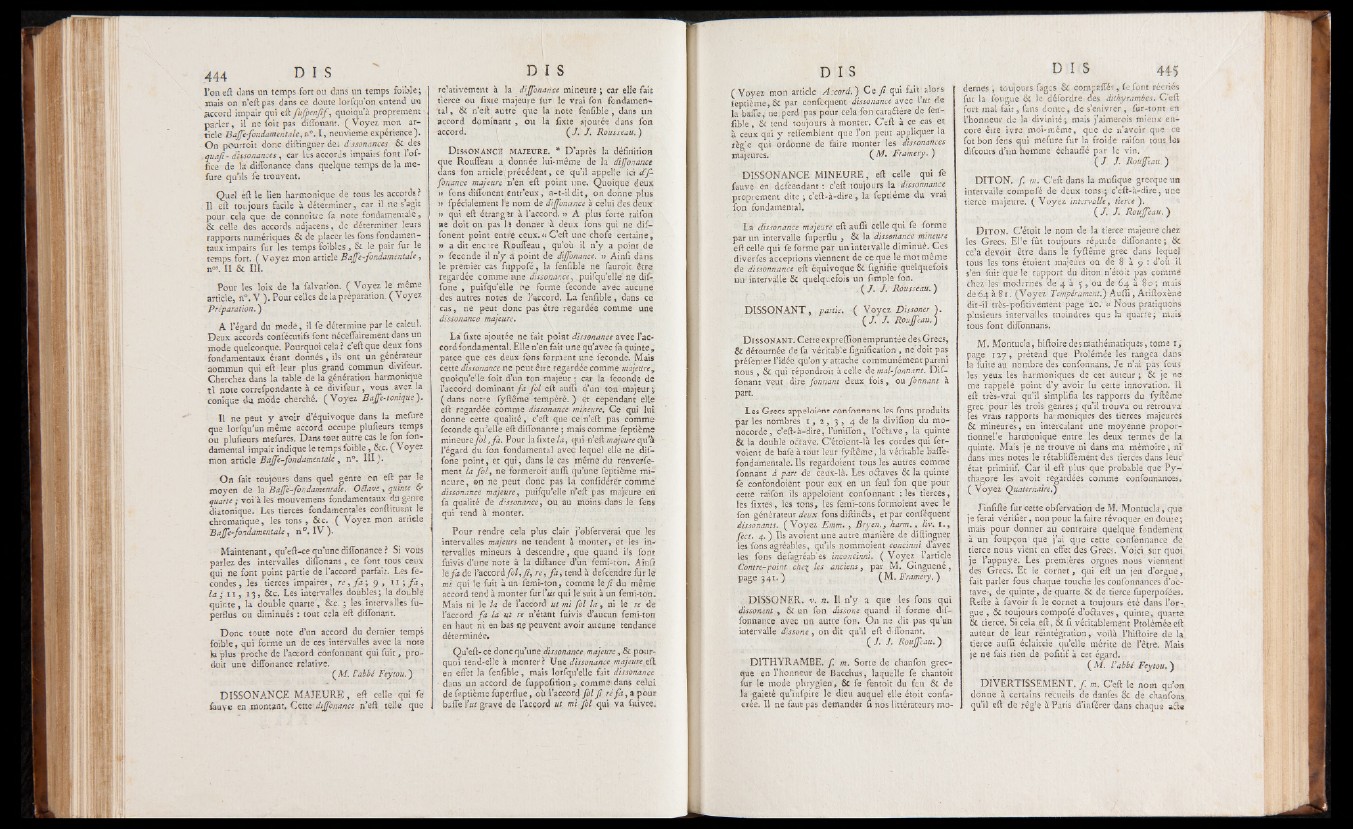

On pourroit donc diftinguer des d ssonances & des

quafi- dissonances, car les accords impairs font l’office

de la diffonance dans quelque temps de la me-

fure qu’ils fe trouvent.

Quel èft le lien harmonique de tous les accords ?

Il eft toujours facile à déterminer, car il ne s’agit

pour cela que de connoître fa note fondamentale,

& celle des accords adjacens, de déterminer leurs

rapports numériques & de placer les fons fondamentaux

impairs fur les temps foibles , & le pair fur le

temps fort. ( Voyez mon article Baffe-fondamentale,

n°s. II & III.

Pour les loix de la falvatlon. ( Voyez le même

article, n°. V ). Pour celles de la préparation. (Voyez

Préparation. )

A l’égard du mode, il fe détermine par le calcul.

Deux accords confécutifs font néceflairement dans un

mode quelconque. Pourquoi cela ? c’eft que deux fons

fondamentaux étant donnés, ils ont un générateur

aommun qui eft leur plus grand commun divifeur.

Cherchez dans la table de la génération harmonique

t l note correfpondante à ce divifeur, vous avez la

conique du mode cherché. (V o y e z Baffe-tonique).

Il ne peut y avoir d’équivoque dans la mefure

que lorfqu un même accord occupe plufieurs temps

ou plufieurs mefures. Dans tout autre cas le fon fondamental

impair indique le temps foible, &c. (V oy e z

mon article Bajfe-fondamentale , n°. III).

On fait toujours dans quel genre on eft par le

moyen de la Baffe-fondamentale. OElavè , quinte &

quarte ; voi a les mouvemens fondamentaux du genre

diatonique. Les tierces fondamentales conftituent le

chromatique, les tons , &c. ( Voyez mon article

Baffe-fondamentale, n°. IV ).

Maintenant, qu’eft-ce qu’une diffonance ? Si vous

parlez des intervalles diffonans, ce font tous ceux

qui ne font point partie de l’accord parfait. Les fécondés

, les tierces impaires, re, fa', 9 , 11 ; f a ,

la ; 1 1 , 13 , &c. Les intervalles doubles; la double

quinte, la double quarte, &c. ; les intervalles fu-

perflus ou diminués : tout cela eft diffonant.

Donc toute note d’un accord du dernier temps

foible, qui forme un de ces intervalles avec la note

ki plus proche de l’accord confonnant qui fuit, produit

une diffonance relative.

(M. Vabbé Feÿtou.)

DISSONANCE MAJEURE, eft celle qui fe

fauve en montant. Ce»s diffonance n’eft telle que

relativement à la diffonance mineure ; car elle fait

tierce ou fixte majeure lur le vrai fon fondamental

, & n’eft autre que la note fenfible, dans un

accord dominant , ou la fixte ajoutée dans fon

Accord. t ( /. J. Rousseau, )

Dissonance majeure. * D’après la définition

que Rouffeau à, donnée lui-même de la diffonance

dans fon article,précédent, ce qu’il appelle ici d’f i

fonance majeure n’en eft point une. Quoique deux

» fons diffonènt/entr’eux, a-t-il d it, on donne plus

» fpécialement l e nom de diffonance à celui des deux

» qui eft étrangler à l’accord. » A plus forte raifon

ne doit on pas 1? donner à deux fons qui ne dif-

fonent point entité ceux.«C’eft une chofe certaine,

»> a dit enc -re Rouffeau , qu’oii il n’y a point de

» feccnde il n’y a point de diffonance. » Ainfi dans

le premier cas fuppofé, la fenfible ne fauroit être

regardée comme'une dissonance, jpuiCquelle ne dif-

fone , puifqu'elle (\e forme fécondé avec aucune

des autres notes de l ’accord. La fenfible, dans ce

’ cas, ne peut donc pas être regardée comme une

dissonance majeure.

La" fixte ajoutée ne fait pbint dissonance avec l’accord

fondamental. Elle n’en fait une qu’avec fa quinte,

parce que ces deux fons forment une fécondé. Mais

cette dissonance ne peut être regardée comme majeure^

quoiqu’elle foit d’un ton majeur ; car la fécondé de

l’accord dominant^ fo l eft auflî d’un ton majeur;

(dans not^e fyftême tempéré. ) et cependant elle

eft regardée comme dissonance mineure. Ce qui lui

donne cette qualité, c’eft que ce/n’eft pas comme

fécondé qu’elle eft diffonante ; mais comme feptième

mineure fo l, fa. Pour la fixte la, (jjui -n’eft majeure qu’à

l’égard du fon fondamental avec lequel elle ne difi-

fone point, et qui, dans le cas même du renverfe-

ment la fol, ne formeroit auffi qu’une feptième mineure

, ©n ne peut donc pas la confidérér comme

dissonance majeure, puifqu’elle n’eft pas majeure en

fa qualité de dissonance, ou au moins dans le fens

qui tend à monter.

Pour rendre cela plus clair j’obferverai que les

intervalles majeurs ne tendent à monter, et les intervalles

mineurs à descendre, que quand ils font

fuivis'd’une note à la diftance d’un femi-ton. Ainft

1 e f t de l’accord fo l, fi, re, fa , tend à defcendre fur le

mi qui le fuit à un femi-ton, comme le f i du même

accord tend à monter fur Ÿut qui le suit à un femi-ton.

Mais ni le la de l’accord ut rni fol la , ni le re de

l’accord fa la ut re n’étant fuivis d’aucun femi-ton

en haut ni en bas ne peuvent avoir aucune tendance

déterminée,

Qu’eft-ce donc qu’une dissonance majeure& pourquoi

tend-elle à monter? Une dissonance majeure,eft

en effet la fenfible, mais lorfqu’elle fait dissonance

dans un accord de fuppofition, comme dans celui

de feptième fuperflue, où l’accord fol f i ré fa ,* pour

baffe l’ut grave de l’acçord ut mi f i t qui va fuivre.

(V o y e z mon article A:cord. j C e f i qui fait alors

leptième,& par conféquent dissonance avec l'ut Ae

la baffe; ne,perd pas pour cela fon cara&ère de fenfible

, & tend toujours à monter. C ’eft à ce cas et

à ceux qui y reffemblent que l’on peut appliquer la

règ’e qui ordonne de faire monter les dissonances

majeures. ( M. Fr amer y. )

DISSONANCE MINEURE , eft celle qui fe

fauve en dofcendant : c’eft toujours la dissonnance^

proprement dite ; c’eft-à-dire, la feptième du vrai

fon fondamental.

La dissonance majeure eft auffi celle qui fe forme '

par un intervalle fuperflu , & la dissonance mineure

eft celle qui fe forme par un intervalle diminue. Ces

diverfes acceptions viennent de ce que le mot même

de dissonnance eft équivoque & fignifie quelquefois

un intervalle & quelquefois un fimple fon.

( J . J. Rousseau. )

DISSONANT, partie. ( Voyez Dissoner ).

( 7. 7. Rouffeau.)

D issonant. Cette expreffionempruntée des Grecs,

& détournée de fa véritable fignification , ne doit pas

préfe'mer l’idée qu’on y attache communément parmi

nous , & qui répondroit à celle de mal-Jonnant. Diffonant

Veut dire fonnant deux fois, ou fonnant à

part.

Les Grecs appeloient confonnans les fons produits

par les nombres 1 , 2 , 3 , 4 de la divifion du monocorde,

c’eft-à-dire, l’uniffon, l’o&ave , la quinte

& la double oélave. C ’étoient-là les cordes qui fer-

voient de bafe à tout leur fyftême, la véritable baffe-

fondamentale. Ils regardoient tous les autres comme

fonnant à pan de ceux-là. Les o&aves & la quinte

fe confondoient pour eux en un feul fon que pour

cette raifon ils appeloient confonnant : les tierces,

lès fixtes, les tons, les femi-tons formoient avec le

fon générateur deux fons diftiri&s, et par conféquent

dissonants. (V o y e z Emm. , Bryen., harm., liv. 1.,

fect. 4. ) Ils avoient une autre manière de diftinguer

les fons agréables, qu’ils nommoient concinni d’avec

les fons défagréab'es inconcinni. ( Voyez l’article

Contre-point che£ les anciens, par M. Ginguené,

page 341.) ( M. Framery. )

DISSQNER. v. n. Il n’y a que les fons qui

dissonent , & un fon dissone quand il forme dif-

fonnance avec un autre fon. On ne dit pas qu’un

intervalle dissone, on dit qu’il eft diffonant.

( 7. J. Rouffeau.)

DITHYRAMBE, f . m. Sorte de chanfon grecque

en l’honneur de Bacchus, laquelle fe çhantôit

fur le mode phrygien, & fe fentoit du feu &. de

la gaieté qu’infpire le dieu auquel elle étoit confa-

crée. 11 ne faut pas demander fi nos littérateurs modernes,

toujours fagcs & compaffés, fe font récriés

fur la fougue & le défordre des dithyrambes. C ’eft

fort mal fait, fans doute, de s’enivrer, fur-tont en

l’honneur de la divinité; mais j’aimerois mieux encore

être ivre moi-même, que de n’avoir que ce

fot bon feris qui mefure fur la froide raifon tous les

difcours d’un homme échauffé par le vin.

( J J. Rouffeau. )

DITON. f . m. C ’eft dans la mufique grecque un

intervalle compofé de deux tons-.; c’eft-à-dire, une

tierce majeure. (V o y e z intervalle, tierce).

( J. J. Rouffeau. )

D iton. G’étoit le nom de la tierce majeure chez

les Grecs. Elle fût toujours réputée diffonante; &

cela devoit être dans le fyftême grec dans lequel

tous les tons étoient majeurs où de 8 à 9 : d’où il

s’en fuit que le rapport du diton n’étoit pas cômrnë

chez les modernes de 4 à 5 , ou de 64 à 80 ; mais

de 64 à 8 r. (Voyez Tempérament.) Auffi, Ariftoxène

dit-il très- p ofiti v ém en t page 20. « Nous pratiquons

plusieurs intervalles moindres que la quarte; mais

tous font diffonnans.

M. Montucla, hiftoire des mathématiques, tome r ,

page 12 7 , prétend que Ptolémée les rangea dans

la fuite au nombre des confonnans. Je n’ai pas fous

les yeux les harmoniques de cet auteur ; & je ne

me rappelé point d’y avoir lu cette innovation. 11

eft très-vrai qu’il simplifia les rapports du fyftême

grec pour les trois genres ; qu’il trouva ou retrouva

les vrais rapports harmoniques des tierces majeures

& mineures, en intercalant une moyenne proportionnelle

harmonique entre les deux termes de la

quinte. Mais je ne trouve ni dans ma mémoire, ni

dans mes notes le rétabliffement des tierces dans leur'

état primitif. Car il eft plus que probable que P y -

thagore les avoit regardées comme confonnances.

( Voyez Quaternaire.)

J'infifte fur cette obfervation de M. Montucla, que

je ferai vérifier, non pour la-faire révoquer en doute;

mais pour donner au contraire quelque fondement

; à un foupçon que j’ai que cette confonnance de

tierce nous vient en effet des Grecs. Voici sur quoi,

je l’appuye. Les premières orgues nous viennent

des Grecs. Et le cornet, qui eft un jeu d’orgue,

fait parler fous chaque touche les confonnances d’octave,

de quinte, de quarte & de tierce fuperpofées.

Refte à favoir ft le cornet a toujours été dans l’orgue,

& toujours compofé d’o&aves, quinte, quarte

& tierce. Si cela eft, & fi véritablement Ptolémée eft

auteur de leur réintégration, voilà l’hiftoire de la.

tierce auffi éclaircie qu’elle mérite de l’être. Mais

je ne fais rien de pofitif à cet égard.

( M. T abbé Feytou. )

DIVERTISSEMENT, f . m. C’eft le nom qu’on

donne à certains recueils de danfes & de cha.nfons

qu’il eft de règle à Paris d’inférer dans chaque acle