xij D I S C O U R S P R

Caftilhon ; des articles très - profonds de

théorie & de goût , tirés de l’ouvrage

allemand de M. Sulçer , intitulé : de la

théorie des beaux arts ; plufîeurs morceaux

de M. Marmontel pleins de ce lèntiment

exquis dont il eft animé pour toutes les

produirions de Fefprit, & préfentés avec

ce charme de flyle qu’il a répandit fur

tous fes ouvrages, &c.

M. Suremain de Miflèry , Officier d’Ar-

tillerie , très bon muficien & mathématicien

profond , a bien voulu fe charger

de re&ifiér lés erreurs de calcul qui fe

font giitî'és dans plufîeurs articles de Rottf-

feau. Les noms des autres perfonnes qui

m’ont fécondé de leurs lumières fe trouveront^

la fin de: leurs articles,.

Il réfulté de cette réunion de travaux

que le Diâionnaire de Roufteau eft augmenté

de plus, du double ; que le vocabulaire

en eft infiniment plus étendu , &

que chacun des objets.qu’il renferme eft

traité beaucoup plus à fond ; j’ai tâche

qu’il n’y reliât plus rien à délirer.

Eajcience dç la mufique n’offroit pas

■fe pet égard autant de reffources que la

plupart des autres fciences fur lefquelles

on a écrit fies traités, excellens. II fuffifoit

de confulter ces traités , de les abréger ,

d’en rapprocher les divers morceaux par

l’ordre alphabéthique pour en former un

fort bon Dîâionnaire. L ’art mufical, au

contrairej né dans des fiècles d’ignorance,

beiaucopp plus cultivé par des artiftes livrés

à leur routine que par des philofo-

phes capables de l’éclaircir , femble n’a-

voir trouvé d’écrivains que pour l’embrouiller

de plus en plus. Sa théorie vague ,

incertaine, fe reflètu de la confufion des

É L I M l N A I R E,

fyflêmes dont elle eft devenue la proie ;

fa pratique encore plus faulle , en con-

tradiâion avec fa théorie & avec les loix

de la nature , n’offre qu’un cahos de

règles auffi variables que leurs inventeurs

, ou plutôt que le jugement des

fens auxquels elles font fournîtes ; combattues

fans celle par un nombre égal

d’exceptions, & violées fouvent avec lue-

cès par les plus grands maîtres , elles ne

préfentent aucun ordre dont l’efprit puiffe

être fatisfait, C’étoit donc donner peu de

choie au public que de lui répéter ce

qu’on a écrit fur cette matière ; il falloir ,

en rapportant le réfultat détour ce qu’on 3

dit, de tout-ce"qu’on a penfé fur cet art ,

en dégager les étémens de la foule de

préjugés & d’erreurs fous lefquels ils font

enfeveiis ; il falloir en diftinguer les loix

générales , les ramener à des principes

certains & peu nombreux . les ranger

dans l’ordre le plus fimpie & le plus clair,

& fur-tout en perfeâionner la nomencia-;

titre, dont les vices font une des eaufês

les plus efficaces de Ion obfcurité. Cette

entreprife , allez" neuve & fans contredit

très-hafardeufe puilqu’elle touche à des

opinions, étoit fans doute au - deffus de

mes forces. Cependant , fortifié par les

fecours que j’ai reçus , je ne délëfpère

pas d’avoir approché de ce but & d'avoir

facilité à de plus 'habiles les moyens de

l’atteindre entièrement. Si les leéteurs n’en'

jugent pas ainfi , il nous reliera du moins-

la fatisfaâion d’avoir raffemblé pour eux ,

en un allez court efpace , ce qu’on a dit

de mieux & de- plus intérefiant fur cette

matière chez tontes les nations & dans

toutes les langues.

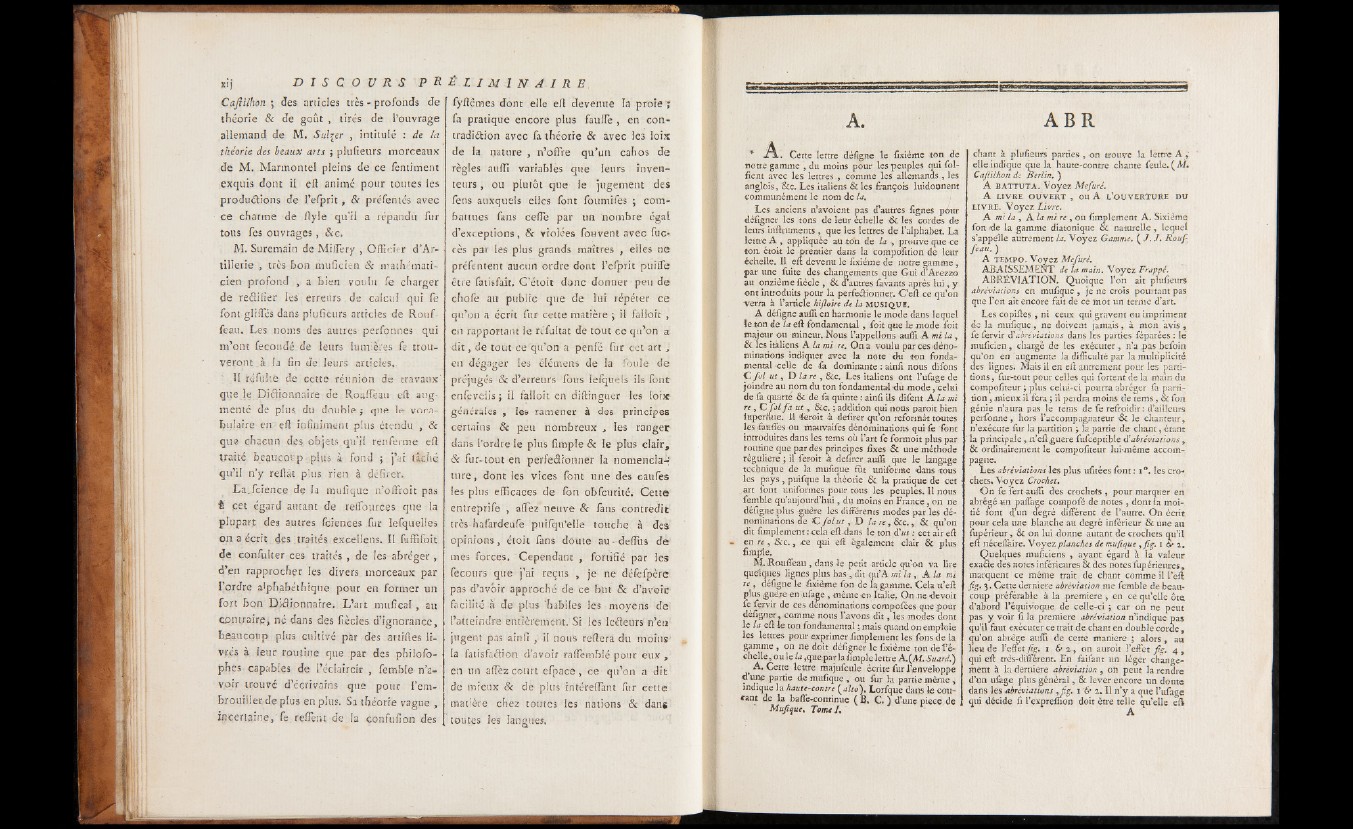

A. A B R

* À . Cette lettre défigne le fixième ton de

notre gamme , du moins pour les peuples qui fol-

fient avec les lettres ., comme les allemands, les

anglois, &c. Les italiens & les irançois luidoonent

communément le nom de la.

Les anciens n’avoient pas d’autres lignes pour

désigner les tons de leur échelle & les cordes de

leurs inftruments., que les lettres de l’alphabet. La

lettre A , appliquée ali to'n de la -, prouve que ce

ton. étok le -premier dans la composition de leur

échelle. Il eft devenu le fixième de notre gamme ,

par une fuite des changements que Gui d’Arezzo

au onzième fiècle , & a autres favants après lui , y

ont introduits pour la perfeâionner. C ’e ftce qu’on

Terra à l’article hifloïre de la MUSIQUI.

A défigne auffi en harmonie le inode dans lequel

ie.ton de /« eft fondamental , .foit que le mode foit

majeur ou mineur. Nous l’appelions auffi À mi la ,

& les italiens A la mi re. On a voulu parces<déno-

minations indiquer avec la note du ton fondamental

celle de fa dominante : ainfi nous difons

C fol u t , D lare , &c. Les italiens ont l’ufage de

joindre au nom du ton fondamental -du mode /celui

de fa quarté & de fa quinte : ainfi ils difent - A la mi

re ., C fol fa u t , & c. ; addition qui nous paroît bien

faperflue. 11 foroit à defirer quon reformât toutes

les fauffes ou mauvaifes dénominations qui fe font

introduites dans les tems où l’art fe formoit plus par

routine que par des principes fixes & une méthode

régulière ; il feroit sl defirer .auffi que le langage

technique de la mufique fût uniforme ffans tous

les pays, puifque la théorie & la pratique de cet

art font uniformes pour tous les peuples. 11 nous

femble qu’aujourd’hui, du moins en France, on ne

défigne plus guère les différents modes par les dénominations

de C fo l u t , D la re, & c . , & qu’on

dit fimplement: cela eft-dans le ton d’ut : cet air eft

en re ^ & c . , c e qui eft également clair & plus

fimpde.

M.jRouffeau , dans le petit article qu’on va lire

quelques lignes plus bas, dit qiï’A mi la , A la mi

te , défigne le fixième fon de la gamme. Cela n’eft

plus guère en ufa^e, même en Italie. On ne -devoir

fe fervir de ces dénominations compofées que pour

défigner, comme nous l’avons d it , les modes dont

le la eft le ton fondamental ; mais quand on emploie

les lettres pour exprimer .fimplement les fonsèe la

gamme , on ne doit défigner le fixième ton de l ’échelle

, ou le la ,q.uepar la fimpie lettre A (M. Suard.)

i !r|s Cette lettre majufcule écrite fur 1 enveloppe

d’une partie de mufique, ou fur la partie m ême,

indique la haute-contre ( alto). Lorfque dans le cou-

cant de .la bafle-continue £ B, C«} d’une pièce de

Mufique, Tamil,

chant à plufieurs parties , on trouve la lettre A i

elle indique que la haute-contre chante feule. ( M,

Caflilhon de Berlin. )

A bat tuta . Vo yez Mefuré.

A LIVRE OUVERT , OU A L’OUVERTURE DU

livre. Vo yez Livre.

A mi la , A la mi re , ou fimplement A. Sixième

fon «le la gamme diatonique & naturelle , lequel

s’appelle autrement la. Voyez Gamme, ( J. J. Rouf

feau. )

A TEMPO. Voyez Mefuré.

ABAISSEMENT de la main. Vo yez Frappé.

ABRÉVIATION. Quoique l’on ait plufieurs

abréviations en mufique , je ne crois pourtant pas

que l’on ait encore fait de ce mot un terme d’art.

Les copiftes , ni ceux qui gravent ou impriment

de la mufique-, ne doivent jamais, à mon avis ,

fe fervir d abréviations dans les parties féparées : lé

muficien, charge de les exécuter , n’a pas befoin

qu’on en augmente la difficulté par la multiplicité

des lignes. Mais il en eft autrement pour les partitions

, fur-tout pour celles qui fortent de la main du

compofiteur ; plus celui-ci pourra abréger la partition

, mieux il fera ; il perdra moins de tems, oc fon

génie n’aura pas le tems de fe refroidir : d’ailleurs

perfonne, hors l’accompagnateur & le chanteur,

n’exécute fur la partition la partie de chant, étant

la principale , u ’eftguere fufceptîble d abréviations ,

& ordinairement le compofiteur lui-même accompagne.

Les abréviations les plus ufitées font : i° . les crochets.

V oyez Crochet.

On felert-auffi des crochets , pour marquer en

abrégé un paffage compofè de notes , dont la moitié

font d’un degré différent de l’autre. On écrit

pour cela une blanche au degré inferieur & une ail

Supérieur, & on lui donne autant de crochets qu’il

eft nécefiàire. Voyez planches de mufique ,fig. i & 2,

Quelques muficiens , ayant égard à la valeur

exaâe des notes inférieures & des notes fupérieures ,

marquent ce même trait de chant comme il l’eft

fil'. 3. Cette derniere abréviation me femble de beaucoup

préférable à la première , en ce qu’elle ôte

d’abord l’équivoque de celle-ci ; car on ne peut

pas y voir fi la première abréviation n’indique pas

qu’il faut exécuter ce trait de chant en double corde,

qu’on abrège auffi de cette maniéré ; alors , au

lieu de l’effet fi%. 1 & 2 , on auroit l’effet fig. 4 ,

qui eft très-différent. En faifant un léger changement

à la derniere abréviation , on peut la rendre

d’un ufage plus général, & lever encore un doute

dans les abréviations, fig. 1 '& 2. Il n’y a que l’ufage

qui décide fi l’expremon doit être telle qu’elle eft