i<>8 C A N

lignes qui indiquent aux autres parties quand elles

doivent répondre.

I l y en a trois principaux, qui font le guide

ou la prife, la prefa S ; la couronne / ï\ , & la

ritournelle ou reprife :|[:

Le guide indique aux parties répondantes quand

elles doivent commencer les réponfes. La couronne

fert à marquer la note où doivent s’arrêter

les parties qui répondent. La reprife ou ritournelle

lignifie que le chant étant fin i, il doit être

recommencé tant par la partie qui a propofè le

canon, que par les parties répondantes.

On place d’ordinaire au commencement de la

portée les différentes clefs qui indiquent le genre

des voix chargées de répondre. On joint à ces

clefs des barres qui marquent les paufes que

chaque partie doit obferver, ou les tems qu’elle

doit compter, avant dè partir : on y joint aufii

le petit figne * q u i, félon la ligne où il efl pofé,

déhgne par quelle note doivent commencer

les réponfes. Ceci s’entendra mieux par un

exemple.

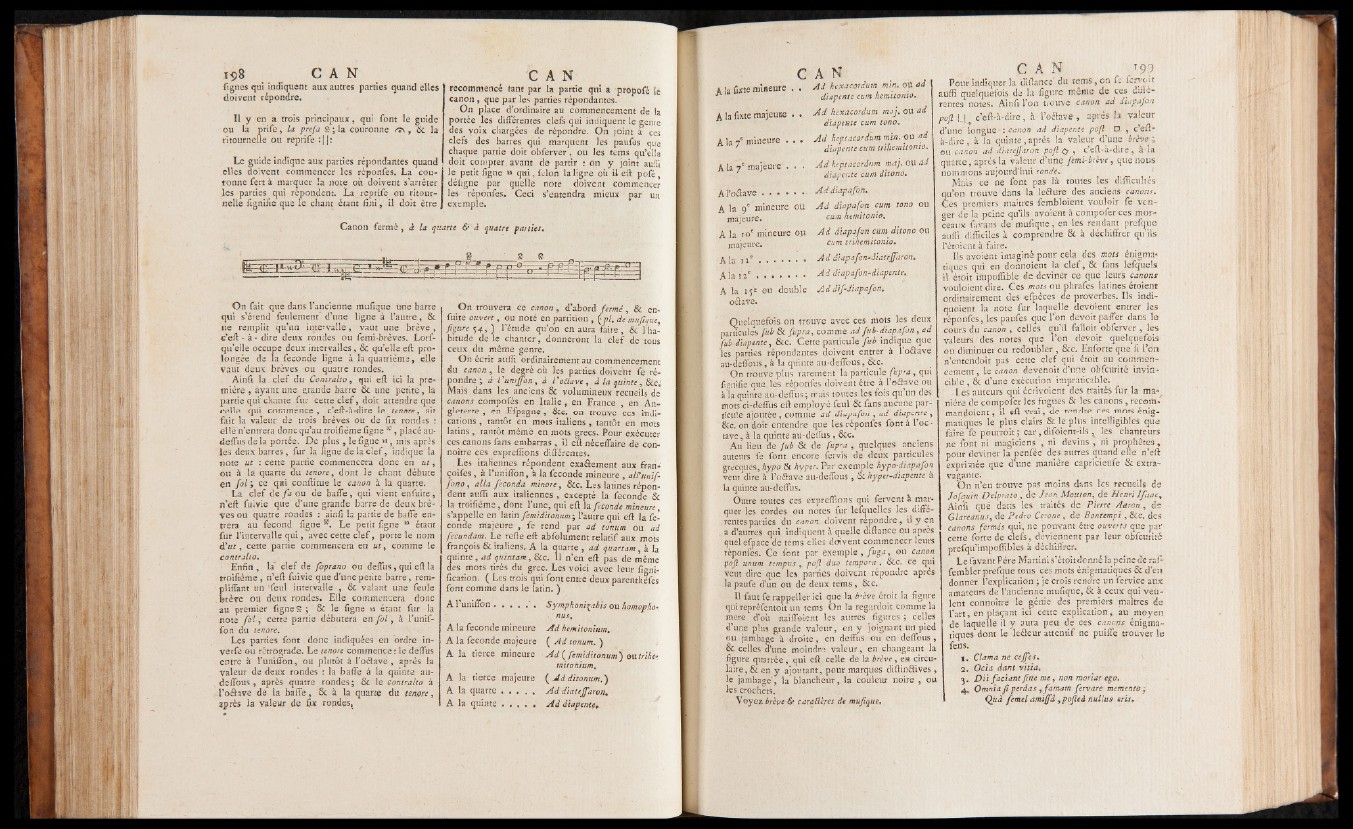

Canon fermé, à la quarte & à quatre parties.

\________________________ J,____ ______ g . g g __

On fait que dans l’ancienne mufique une barre

qui s’étend feulement d’une ligne à l’autre, &

ne remplit qu’un intervalle, vaut une brève ,

c’efl - à - dire deux rondes ou femi-brèves. Lorf-

qu’elle occupe deux intervalles, & qu’elle efl prolongée

de la fécondé ligne à la quatrième, elle

vaut deux brèves ou quatre rondes.

Ainfi la clef du Contralto, qui efl ici la première

, ayant une grande barre & une petite, la

partie qui chante fur cette c le f , doit attendre que

celle qui commence, c’efl-à-dire le tenore, ait

fait la valeur de trois brèves ou de fix rondes :

elle"n’entrera donc qu’au troifième ligne * , placé au-

deffus de la portée. De plus , le figne * , mis après

les deux barres , fur la ligne de la c le f, indique la

note ut : cette partie commencera 4°nc en u t ,

ou à la quarte du tenore, dont le chant débute

çn fo l ; ce qui conflitue le canon à la quarte.

La cle f de fa ou de baffe, qui vient en fuite,

n’eff fuivie que. d’une grande barre de deux brèves

ou quatre rondes : ainfi la partie de baffe entrera

au fécond figne Le petit figne n étant

fur l’intervalle qui, avec cette c le f, porte le nom

d 'u t , cette partie commencera en u t, comme le

contralto.

Enfin , la clef de foprano ou deffus, qui efi la

troifième , n’efl fuivie que d’une petite barre, rem-

pliflant un 'feul intervalle , & valant une feule

brève ou deux rondes. Elle commencera donc

au premier figne g ; & le figne u étant fur la

note fo l , cette partie débutera en f o l , à l’unif-

fon du tenore.

Les parties fo n t . donc indiquées en ordre in-

verfe ou rétrogradé. Le tenore commence: le dèffus

entre à l’uniffon, ou plutôt à l’oélave, après la

Valeur de deux rondes : la baffe à la quinte au-

deffous, après quatre rondes ; & le contralto à

l ’oélave de la baffe, & à la quarte du tenore,

après la valeur de fix ropdes?

On trouvera ce canon, d’abord fermé, & en-

fuite ouvert, ou noté en partition , ( pl. de mufique,

figure 54, ) l’étude qu’on en aura faite, & l’habitude

de le chanter, donneront la cle f de tous

ceux du même genre.

On écrit aufîi ordinairement au commencement

du canon, le degré où les parties doivent fe répondre

; i 1 *uniffon, à ï ’oftave , à la quinte, &c.’

Mais dans les anciens & volumineux recueils de

canons compofés en Italie , en France , en Angleterre,

en jlfp a gn e , &c. on trouve ces indications

, tantôt en mots italiens , tantôt en mots

latins , tantôt même en mots grecs. Pour exécuter

ces canons fans embarras , il efi néceffaire de con-

noître ces exprefîions différentes.

Les italiennes répondent exaâement aux fran-

çoifes, à l’uniffon, à la fécondé mineure, aiïunif-

fono, alla féconda minore, &c. Les latines répondent

aufli aux italiennes , excepté la fécondé &

la troifième, dont l’une, qui efi la fécondé mineure,

s’appelle en latin fiemiditonum; l’autre qui efl la fécondé

majeure , fe rend par ad tonum ou ad

fecundam. Le refie efi abfolument relatif aux mots

françois & italiens. A la quarte , ad quartam, à la

quinte, ad quintam, Çcc. Il n’en efl pas de même

des mots tirés du grec. Les voici avec leur figni-

fication. ( Les trois qui font entre deux parenthèfes

font comme dans le latin. )

A l’unifTon Symphoni^abis ou homopho-

. ' nus,

A la fécondé mineure Ad hemitonium.

A la fécondé majeure ( Ad tonum. )

A la tierce mineure A d {femiditonum) outriher

mitonium,

A la tierce majeure {A d ditonum.)

A la quarte . . . . . A d diatejfaron,

A la quinte . . . . . A d diapenfç.

f i la fixte mineure ,

A la fixte majeuKe

A la 7e mineure .

C A N'

, , Ad kexacordum min. OU ad

diapente cum hemitonio.

, , A d kexacordum maj, OU ad

diapente cum tono. x

, . Ad heptacordurn min. ou ad

diapente cum trîhemitonio.

fi la 7e majeure . . . A d heptacordurn maj. ou ad

diapente cum ditono•

A l’o â a v e .................. Jddiapafem.

A la 9* mineure où Ad diapafon cum tono ou

majeure. cum hemitonio,

A la toc mineure oji Ad diapafon cum ditono ou

majeure. cum trîhemitonio.

fi ]a jg0 .................... A d diapafon-JiatrJfaron,

fi ja ..................... A i diapafon-diapente.

A la i$e ou double Ad d i f diapafon.

o&ave.

Quelquefois on trouve avec ces mots les deux

particules fub & fupra, comme ad fub-diapafon, ad

fub-diapente, &c. Cette particule fub indique que

les parties répondantes doivent entrer à l’oétavé

au-deffous, à la quinte au-deffous, &c.

On trouve plus rarement la particule fupra, qui

fi gui fie quelles réponfes doivent être à l’eâave ou

à la quinte au-deffus ; mais toutes les fois qu’un des

mots ci-deflus efl employé feul & fans aucune particule

ajoutée, comme ad diapafon , ad diapente ,

&c. on doit entendre que les réponfes font à l’oc -

tave, à la quinte au-delfùs , &c.

Au lieu de Jub & de fupra , quelques anciens

auteurs fe'font encore fervis de deux particules

grecques, hypo & hyper. Par exemple hypo-diapafon

veut dire à l’oélave au-deffous , Sl hyper-diapente a

la quinte au-deflus.

Outre toutes ces exprefîions qui fervent à marquer

les cordes ou notes fur lelquelles les differentes

parties du canon, doivent répondre, il y en

a d’autres qui indiquent à quelle diftance ou après

quel efpace de tems elles doivent.commencer leurs

réponfes. Ce font par exemple , faga, ou canon

pofi unum t smp us,, po(l duo tempora , & c. ce qui

veut dire que les parties doivent répondre après

la panfe d’un ou de deux tems, &c.

Il faut fe rappeller ici que la b'ève étoit la figure

qui repréfentoit un tems On la regardoit comme la

mere d’où naiffoient les autres figures ; celles

d’une plus grande valeur, en y joignant un pied

ou jambage à droite, en deffus ou en deffous ,

& .celles d’une moindre valeur, en changeant la

figure quarrée, qui efl celle de la brève, en circulaire,

& en y ajoutant, pour marques diftinélives ,

le jambage', la blancheur, la couleur noire , ou

les crochets.

Voyez, brève & caractères de mufique»

Pour indiquer la clifiancé du tems, on fervent

aufli quelquefois de la figure même de ces differentes

notes. Ainfi l’on trouve canon ad diapafon

pofi U c’efi-à-dire, à l’oélave , après la valeur

d’üne' longue canon ad diapente pofi D. , c’efi*

à-dire, à la quinte, après la valeur d’une brève ;

ou canon ad diateffaron pofi $ , c’efl-à-dire, à la

quarte, après la valeur d’une femi-brève , que nous

nommons aujourd’hui ronde.

Mais ce ne font pas là toutes les difficultés

qu’on trouve dans la leéhire des anciens canons.

Ces premiers maîtres fembloient vouloir fe venger

de la peine qu’ils avoient à compofer ces morceaux

favans de mufique, en les rendant prefque

aufli difficiles à comprendre & à déchiffrer qu’ils

l’étoient à faire.

Us avoient Imaginé pour cela des mots énigmatiques

qui en donnoient la c le f, & fans lefquels

il étoit impoffible de deviner ce que leurs canons

vouloient dire. Ces mots ou phrafes latines étoient

ordinairement des efpèces de proverbes. Ils indi-

quoient la note fur laquelle devôient entrer les

réponfes, les paufes que l’on devoitpaffer dans le

cours du canon , celles qu’il falloit obferver , les

valeurs des notes que l’on devoit quelquefois

ou diminuer eu redoubler, &c. Enforte que fi l’on

n’entendoit pas cette clef qui étoit au commencement,

le canon devênoit d’une obfcurité invinc

ible, & d’une exécution impraticable.

Les auteurs qui écrivoient des traités fur. la ma-y

nière de compofer les fugues & les canons, recoiîi-

mandoient, il efl vrai, de rendre ces mots énigmatiques

le plus clairs & le plus intelligibles que

faire fe pourroit; car, difoient-ils x les chanteurs

ne font ni magiciens , ni devins , ni prophètes,

pour deviner la penfée des autres quand elle n’efl

exprimée que d’une manière capricieufe & extravagante.

t )n n’en trouve pas moins dans les recueils de

Jofquin Delprato , de Jean Mouton, de Henri Ifaac,

Ainfi quë dans les traités de Pierre Aaron , de

Glareanus, de Pedro Cerone , de Bontempi, &c. des

canons fermés qui, ne pouvant être ouverts que par

cette forte de clefs, deviennent par leur obfcurité

-prefqu’impoffibles à déchiffrer.

Le favant Père Martini s’étoitdcnné la peine de rafi

fembler prefque tous ces mots énigmatiques & d’en

donner l’explication ; je crois rendre un fervice aux

amateurs de l’ancienne mufique, & à ceux qui veulent

connoître le génie des premiers maîtres de

l’art, en plaçant ici cette explication, au moyen

de laquelle il y aura peu de ces canons énigmatiques

dont le leâeur attentif ne puiffe trouver le

fens.

1. Clama ne ceffes.

2. Ocia dant vitia.

3. Dit faciant fine me, non moriar ego.

4. Omnia f i perdus 9famam fervare memento 9

Quâ femel amijfâ >pofieà nulius gris.