644 F u G

mon art. mineur ; ) je ne le crois pas : car en rappela.

t h: fo l, ils chslièrent le la', re f a la b s i ; mi

f o i ut. Après difféens changemetis , cet. accord re f a

la b -s i, devint enfin .raccord f a la b u t , qui continua

toujours à fe fauver fur m i f o l ut. Cette dernière

fuccefiion f a la b u t , m i f o l u t , parut fiheu-

reufe aux harmonises des feizième & dix-feptieme

fiècles, qu’elle fervit de formule pour la terminai-

fonde tous les modes mineurs. ( Voy. Ton-du-quart,

et tierce de Picardie. )

Q . g. h. Quelques théoriciens regardent comme une

licence le bémol placé quelquefois dans une des

parties de la fu g u e , fur la feptième note du ton, ou

le dièfe placé fur la quatrième. Je ne voit là autre

chofe qu’un changement de mode : je prends pour

fujét u t re mi f a fo l', je fuis en ut : la réplique lera ,

f o l f o l la si ut. Si je veux paffer en f a , je bémolife le

f i ; alors re mi f a f o l & fo l ia f i b u t ne forment plus

une" fu g u e , mais une fimple imitation. Si je veux

dans ce nouveau mode rappeler ma fu g u e ,) e le fais

en fubftituant le f a au premier fo l du vhant fo l fo l

la si u t ; et fai pour reprife u t u t re mi f a , chant

très-peu différent de u t re mi f a fo l : fi'su contraire

je veux paffer d'ut à f o l , je dièfe le fa , du chant

principal u t re m i f a fo l : alors re mi f a ❖ f o l &

f o l la f i ut ferment une imitation, et font paffer

l’harmonie d'u t en fo l. Pour rappeler ma fu g u e , Rechange

fo l fo l la f i u t e n f o l la f i u t re , qui devient

le ch-nt principal : paffant ainfi de la fu g u e a limitation

, et de l’imitation à la fu g u e , je puis, par des

altérations prefqu’infenfibles ; parcourir fucceffiveinent

tous les modes poffib es.

• R. Quelle eft donc la différence entre une fugue

& une imitation ? i° . Toutes les reprifes de la fugue

font toujours dans le même mode que le fujet ;

l’imitation, lcrfqu’elle n’eft pas à l’uniffon, fe fait

toujours d;r.s un mode différent de celui du chant

imité. 2°. La reprife de la fu g u e fe fait toujours

dans une partie différente de celle du fujet : l’imitation

peut fe faire dans la même partie. 3 °.L a

reprjfe, excepté celle a l’uniffon , doit toujours etre

formée’ d’intervalles femblables à ceux du fujet:

/ voy. mon art. intervalles f L’imitation eft formée

d’intervalles égaux ; de forte que le fujet & l imitation

doive:, t toujours former le même chant, à

l’o&ave, à la aunte, à la quarte , à l’uniffon , &c.

4°. La reprife d’une fu g u e peut toujours faire partie

de l’accompagnement du fujet ; l’imitation ne le

peut que lorfque toutes lès parties marchent par

mouvemens femblables, et par intervalles égaux ,

comme dans l’harmonie du corner. ( V o y. Cornet).

ro Dans la fu g u e p a rfa ite , tous les fons fujets à

lalvation montent ou reftent en place •; car la ha-ie

fondamentale par oftaves n’a que ces deux efpè-

ces de falvatiors ; au heu que tous les chant,, toutes

les harmonies, toutes les falvations poffibtesconviennent

à l’imira:ion,

F . U n e imita tion qu i n e répè te q u e le s derniers

F U G

fon s d'un e p h r a fe , eft un écho. Rem a rq u e z que

l’ écho n’eft pas la réfonnance des corps fo n o r e s ,

mais la réflexion de ce tte réfonnance : o r il en eft

dès réflexions du fon comme de ce lles de la lum iè re ;

la prem ière eft toujours plus fe n fib le , plus v i v e ,

t lu s fidelle q ue la fécond é , c e lle - c i q u e la t ro i -

f ièm e , & c . D o n c f i l’on fait entendre des échos

d’é c h c s , le premier doit ê tre plus fort q ue le féco

n d , le fécond que le t ro i fièm e , & c . S i le p r e mier

é:ho répè te fept à huit fo n s , le fécon d ne

doit en répé te r q ue cin q 'à f i x , le tro ifième que trois

ou quatre. L e s écho s ne conv iennent guères qu’à la

mu fiqu e pa ftora le : on peut les em p lo y e r à l’o rgue

p ou r les N o ë ls . M :is en g é n é r a l, l’usage d e v rd it en

être au ffi rare dans la mu fiqu e d’é g life q ue l’abus

en eft fréqu en t ch ez les médiocres o rganiftes.

Q u e lq u e lé g è re que fo it cette efquifl® d e l’origine

et des progrès de la fugue, e lle doit do n n e r d e

e v tte o om p o liû o n une id ée b eau cou p plus précife ÔC

p lu s e x a d e q ue toutes celles q u ’on en peu t prendre

dans les théorie s modernes.

L a fugue e f t , dit R o u f f e a u , ar t. fugue, un e piè ce

ou un mo rce au de m u fiq u e où l’o n t ra ite , félon

c e rta ines règle» d’ha rmonie & de m o d u la t io n , un

chant ap pelé fu je t , en le faifant paffer fucc eflivement

& a lternativ ement d’une pa rtie à une autre.

L a fugue, dit d’A lem b e r t , Elémens de mufique,

p . 206 , co n fifte à faire répéter a lternativ ement ce

chant ( l e fu je t ) dans le deffus et dans la baffe ,

o u m êm e dans toutes les p a r t ie s , s’il y en a plus

de d eux .

L a fugue, dit B é th iz y , Expofition de la théorie fe

de la pratique de la mufique, p . 3 1 0 , eft un trait de

cha. t , ex écuté par u n e p a r t ie , et rép é té par une

autre à la qua rte ou à la q u in te , fu iv an t certaines

règles.

C e t t e d é fin itio n , continu e B é th i z y , eft un peu

différente de la manière dont M . R am e au pa rle de

1 a fugue. I l ne fait pas entendre q ue la répé tition fe

faffe touj 'urs à la qua r te ou à la quinte ; il permet

m êm e , par la neu v ièm e de- fes r è g le s , qu ’elle fe

faffe à l’uniffon ou à l’ o d a v e . . . . Q u o i qu ’il en fo i t ,

on appellera fi l’on v e u t fugue à l’ uniffon ou à l’o& a v e

ce q u e j’ap p elle fimplement imita tion. C e t t e forte

d’ imitation à l’uniffon ou à l’o â a v e , ne demande

aucune règle , & n’exige point ce tte c irco n fp e â îo n

a v e c la q u e lle , dans une fugue, on l'ait répéter par

u n e pa rtie un trait de chant qu’une autre partie

i v ient d e dire.

Selon certaines règles : fuivant certaines règles. V o ilà

! de s expreflion s b ien g én é ra le s , b ien v a g u e s ; tout

fe ta it félon certaines r è g 'e s .

En le faifant paffer d*une partie à une autre : répéter

ce chant dans le deffus & dans la baffe, ou mente

F u G

’iafis toutes les parties : un trait de chant exécuté par une

partie, & répété par une autre. T o u t ce la n’e f t v ra i

que des reprifes à l’uniffon du fu je t; & R ou ffeau &

B é th iz y ne mettent au n omb re des fugues q ue ce lles

dont les rep r ife s fe fon t à la q u a r te o u à la

quinte. O r une reprife à la qua rte , à la qu in te 6c

F U G 645

à tou t autre in t e r v a l le , eft un v é r itab le a c compagn

em en t .du f u je t , mais e lle n ’en e ft pas la rép é tition.

L e fuje t fe rép è te dans l ’imita tion ; mais il

s’a c com p a gn e dans la fugue : com m e n t- c e la ? Par

m o u v em en s & par interv a lle s femblables.

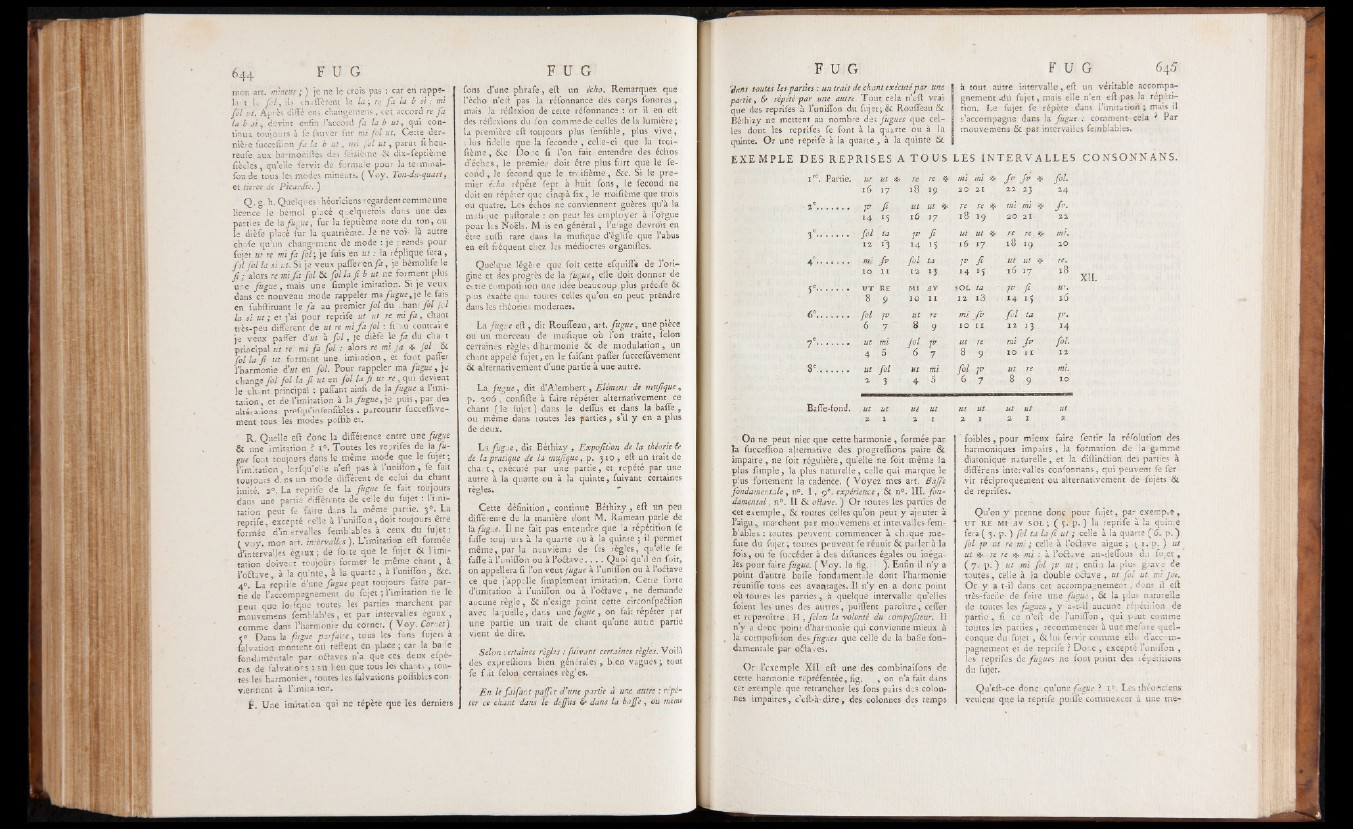

E X E M P L E D E S R E P R I S E S A T O U S L E S I N T E R V A L L E S C O N S O N N A N S .

i te. Partie. ut Ut *< re re «t mi mi ❖ H J v «• f i t .

16 ï 7 18 *9 20 21 22 2 3 24

2*............... F fi ut ut # re re # mi mi «c > •

14 ■s IÖ 17 18 *9 20 2 1 22

3 '.............. f i l E la F f i ut Ut re re. # m i.

12 J 3 14 »5 lé I? 18 *9 20

4e............... mi > . fol ta ;r / ut ut # re.

10 II 12 0 I4 *5 16 '7 18

............. UT RE MI HV SOL ta F f l u t.

8 9 IO II 12 i 3 . I4 *5 16

6 ‘ ......... ... fol F Ut re m i H . f i l ta F •

6 7 8 9 10 i l 12 13• H

7 ' . . . . . . . Ut mi

H F . ut re mi 1 f i l .

4 5 6 7 8 9 10 i l 12

8' .............. ut foi Ut mi f i l F ut re mi.

2 3 4 ■8 ■ • 6 7 8 9 10

Baffe-fond. ut ut ut Ut ut ut Ut ut ut

. 2 i 2 I 2 i 2 i 1 2

O n ne peu t nier q ue cette h a rm o n ie , form é e par

la fuçceffion a lternativ e des pro greffion s paire &

im p a ir e , n e fo it r é g u liè r e , qu’.elle ne fo it m êm e la

plus f im p le , la plus n a tu r e lle , c e lle q u i marqu e le

plus fortement la cadence. ( V o y e z mes ar t. Baffe

fondamentale, n°. 1 , 9 e. expérience, & n ° . II I . fondamental

, n ° . II & oflave. ) O r tou te s les parties de

cet e x em p le , & toutes celles qu’on peut y ajouter à

l’a ig u , marchent p a r mou vemens et intervalle s fem-

b ’ables : toutes p eu v en t commen ce r à c h iq u e m e -

fure du fujet ; tou te s p eu v en t fe réunir & pa rler à la

f o i s , ou fe fuccéder à des diftances égales ou in é g a les

pour faire fugue. ( V o y . la fig. ) . Enfin il n’y a

point d’autre b a ffe fon damenta le dont l’ha rmonie

réü n iffe tou s ces a v an tage s. I l n’y en a donc point

où tom e s les p a r t ie s , à que lqu e inte rv a lle qu’elles

foient les unes des au tre s , puiffent p a ro î t r e , ceffer

et rep a ro ître , H , félon la volonté du compofitèur; 11

n ’y a donc po int d’ha rmonie qui con v ien n e mieux à

la c om p o fi.ion des fugues que ce lle de la baffe fo n damentale

par o é ïa v e s .

O r l’e x em p le X I I e f t une des combinaifons d e

ce tte ha rmonie rep ré fen té e , fig . , on n’a fait dans

cet e x emple que retrancher les fons pairs des co lo n nes

im p a ir e s , c’e f t - à -d ir e , des colonnes des temps

foibles, pour mieux faire fentir la réfolution des

harmoniques impairs, la formation de la gamme

diatonique naturelle, et la diftinction des parties à

différens intervalles confonnans, qui peuvent fe fe r .

vir réciproquement ou alternativement de fujets &

de reprifes.

Qu’on y prenne donc pour fujet, par exemp.e,

ut RE mi hv s o l ; ( 5. p. ) la reprife à la quinte

fera ( 3. p. ) fol ta la f i ut ; celle à la quarte ('6. p. )

fol jv ut re mi; celle à l’o&ave aigue ; q, 1. P- ) ut

ut # re re ^ mi : à l’o&ave au-deffous du fiqet ,

( 7. p. ) ut mi fol iv ut ; enfin la plus grave de

toutes, celle à la double o&ave , ut fo l ut mi Joc.

Or y a t-il dans cet accompagnement, dont il eft

très-facile de faire une fugue , & la plus naturelle

de toutes les fugues, y a-t-il aucune répétition de

partie, fi ce n’eft de l’uniffon, qui peut comme

toutes les parties , recommencer à uns mefure quelconque

du fujet , & lui fervir comme elle d’accompagnement

et de reprife ? Do te , excepté l’uniffon ,

les reprifes de fugues ne font point des îépétitions

du fujet.

Qu’eft-ce donc qu’une fugue ? i° . Les théoriciens

veulent que la reprife puiffe commencer à une me