3 6 6 C ON

Ce qui occasionne les règles fuivantes;

‘Première règle. La feçonde, préparée dans la baffe,

ne peut fe fauver que fur la tierce ; elle devient

quarte Sauvée fur la tierce , comme plane, de mujîq.

fig* n 6.

Remarquez que la fécondé ne peut pas être pratiquée

entre deux parties feules, parce qu’elle donne

une onzième, intervalle trop grand pour être eus-

jpîbyé dans un duo ; mais on peut cependant l’employer

dans un jolo-, parce que 1$ Baffe peut

s’éçarter de .deux oélaves du deffus , par la gravité

de fon diapazon naturel. Remarquez encore que

puifque la quinte , l’oérayeN & la tierce reftent

çonfunnantes l'on peut s’en fervir pour préparer &

fauver les diffonances.

Deuxième règle. La quarte préparée dans le deffus

ne peut fe fauver que fur la tierce; elle devient alors

neuvième , c’eft-à-dire , l’oâave de la fécondé,

Sauvée fur la dixième ou fur l’oâave de la tierce.

.Voyez plane, de mujîq. ,fig. 1 1.7.

Troifième règle. La Sixte, préparée dans une des

deux parties, peut paffer à la tierce & à l’pélave ;

dans le premier cas., elle devient feptième fauvéê

fur la tierce , comme.-fig. 1 1S , n° i , p/,de mujîq.

Dans le fécond cas, elle devient feptième fauvée

fur la quinte, comme fig. 1 1 9 , plane, de mujîq.

£nfin, on peut paffer de la Sixte à la feptième,

pourvu qu’on fauve cette dernière régulièrement,

comme on va le dire dans la règle quatrième, fit

çpmme on le yoit fig. 1 19, plane, de mujîq. n°. i r

Quatrième règle. La feptième, préparée régulièrement,

peut fe Sauver fut la tierce ; alors çlle devient

une fixte qui paffe à la tierce’, comme le prouve la

fig- t i8 , plane, de mufiq%, en prenant le renverfe-

ment pour chant primitif, & celui-ci pour renversement.

La feptième peut encore fe fauver fur la

quinte, comme le prouve le n°. 1 de la fig. 119

plane. de mujîq» , en. prenant le renversement

pour chant primitif, & au contraire. Enfin on peut

fauver la feptième préparée dans le deffus fur la

Sixte, pourvu que celle-ci Soit enSiiite régulièrement

traitée , comme on l’a dit dans la règle troisième.

Voyez le n°. 2 de la fig. 1 1 9 , en prenant

ïe renverfement pour chant primitif , & à rebours.

Cinquième règle. L^ neuvième, (ou plutôt la fe-.

ponde ) préparée dans la baffe*, ne peut fe fauver

que fur la tierce ; alors .elle devient quarte diffo-

nante fauvée fur la tierce, comme le prouve la

fig. 117 , plane, de mujîq., en prenant le renversement

pour chant primitif, & au contraire.

Du Contre-point double, avec reqverfement 4 la douzième

entre deux parties, accompagnées d'autres

parties de re/nplijfage.

Ici on peut employer la fécondé; parce qu’après

|f reuveriement on peut inférer une troifième par-

C O N

tie entre celles qui forment le contre-point doubleJ

& qui font alors éloignées d’une onzième, Voyez

plane, de mujîq., fig. i 20.

L ’on peut auSïi employer la quarte en laprépa«

rant & la faifant paffer à la quinte ; alors elle devient

neuvième fauvée furl’oclave, comme fig. n i ;

par conféquent on peut encore fauver la neuvième

fur l’o&ave, comme le prouve la meme figure ,

en prenant le renverfement pour chant primitif

au contraire.

Nous ne dirons rien du contrepoint triple & quadruple

avec renverfement à la douzième ; on s’en

fort peu, & d’ailleurs il e ff clair que toutes les

parties doivent obferver entre elles les règles données

pour le même contre-point double entre deux

parties.

Si dans une pièce on obferve, outre les règles du

contre-point double avec renverfement à la douzième,

celle d’un des contre-points avec tranfpofi-

tion à la tierce , on pourra multiplier les parties ;

comme nous l’avons enfeigné en parlant du contre-

point double à la dixième.

«Si l’on compare les règles des contre-points doiïif

b.les avec renverfement à l’oélaye & à la douzième'*

on verra quelle fè reffemblent beaucoup ; aulfo

prefque toujours une pièce qui peut fe renverfèr à

la douzième peut aufli fe renverfer £ l’o&ave.

Si l’on combine enfemble les règles des diffé-

rens contre-points, ce qüi n’eft pas auffi difficile

qu’on lUmagine , on pourra compofer une pièce

fufceptible d’une infinité de tranfpofitions , de ren-.

verfemens, & de multiplications de parties.

Remarquez qu’un bon harmonise, verfé dalïs

les différentes efpèces de contrepoints doubles, peut

fouvent employer les intervalles, autrement encore

que nous ne l’avons enfeigné dans les règles

données ci-deffus ; ce qui le rend plus libre & plus '

maure de fon chant. Nous avons donné ces règles,*,

non pas parce qu’il eff impoffible d’employer autrement

les différens intervalles, mais parce que ce

font les règles fondamentales qu’il faut favoir ob-

feryer, pour apprendre quand oc comment on peu|

les modifier, mais non les enfreindre.

Les différens exemples donnés ci-deffus doi-‘

vent déjà avpftr démoqtré l’utilité des différentes

efpèces de contrepoints doubles, en montrant de

combien de variations un feul 8f même chant eff

fufceptible : joignons à cela qu’on ne demande pas

que toute une pièce puiffe être tranfpofée & ren-.

verfée ; il fuffit que quelques phrafes de cette pièce

le puiffent, ce qui rend ces contre-points d’une utilité

générale, & rend une pièce fufceptible du plus

beau chant , quoique plufieurs phrafes y foienj

travaillées fuivant les règles de quelques contre-

points doubles. Veut-on une preuve de ce que j’avance

? les duo & trio des opéras 4s l’illuffre Graiu}

m’en fourniront mille^

C O N

IVaiîleufS ôn ne demande point qufuii compofi-

teur s’exerce perpétuellement à ces genres de

compofitions gênées, quoiqifutiles ; ce feroit vouloir

qu’ un maître de danfe ne fît que des fauts &

des cabrioles ; mais un muficien doit connoître tout

ce qu’on appelle compofition favante, tout comme

un danfeur doit favoir faire un entrechat.

Supposons que dans un duo, un héroS &. fon

amante fe plaignent de la cruauté du deffin ; le

héros doit conferver fa magnanimité ; fon ton

douloureux fera’ plus ferme, plus confiant que celui

de fon amante. Celle-ci, au contraire, fera plus

agitée ; l’accent de fa douleur varie à chaque inf-

tant ; il parcowrt toutes fortes de tons, & voilà

le contre-point double avec trarifpofition : fi le com-

pofiteur l’ignore, il fera changer le héros de ton

& de modulation auffi fouvent que fon amante , &

la bienféance théâtrale eff bleffée.

Contrepoint entrelacé. ( Voyez plus bas Contrepoint

lié. )

Contrepoint formé d'un feul pajfage[)e rends ainfi

le contra-punto d'un folo pajfo des Italiens..... )

C ’eft un contre - point obligé, qui répété continuellement

le même paffage qu’il a une fois annoncé ,

c’eff-à-dire, non fur le même fo n , ni avec exactement

les mêmes marches diatoniques, ou par faut,

mais avec les mêmes valeurs de notes;

Contrepoint fugué. C ’eft lorfque dans un contrepoint

à trois ou quatre parties, les parties font en

fugues.

Contrepoint lié. Contre-point qui confifte tout

ïn fyncopes , foit diffonantes, foit confonnantes.

Contrepoint obligé, obfiiné ou ajfeflé. Cont/e-poitit

dans lequel on n’oie point s’écarter du chant de la

première mefure; c’eft ce qui le diftingue du

contrepoint formé d’un feul paffage , dont le pre-

C O N 3 6 7

mier paffage ou motif peut être de plufieurs me*

fures.

Contrepoint par faut. ( Contra punto per Jalto. }

Quand le chant faute continuellement, fans jamais

aller diatoniquement.

Contrepoint fyncopè, (Voyez plus haut Contre*

point liéî)

Centfe-point figuré. ( Voyez Contrepoint. )

Contrè-point libre. (V o y e z ci-deffus Contrepoint

délié. ( M. de Caflilh'on. )

C on trF-poin t double. C ’eft , dit Zarlin , une

compofition ingénieufe qu’on peut chanter de pli;-

fieurs manières, en changeant les parties graves en

aiguës , & les aiguës en graves ; de forte qu’en répétant

le même trait, on entend une harmonie

differente de celle qu’on avoit d’abord entendue»

Les. contre pointillés italiens regardent cette forte

de contre-point comme l ’un des artifices les plus fe-

crets & les plus utiles de leur art ; & là-deffus il

n’eft pas inutile de remarquer que cet artifice eft

prefque inconnu dans l’école françoife , quoique

l’on s’y foit regardé long-têmps comme très-profond

en mufique , & que l’on ait traité légèrement,

la fcience italienne.

Il y a plufieurs manières de retourner & de renverfer

les contrepoints doubles. Le P. Martini les

réduit à cinq. Voici en fubftance les règles qu’il

établit à ce lu jet, & les exemples néceffaires pour

l’intelligence de ces règles.

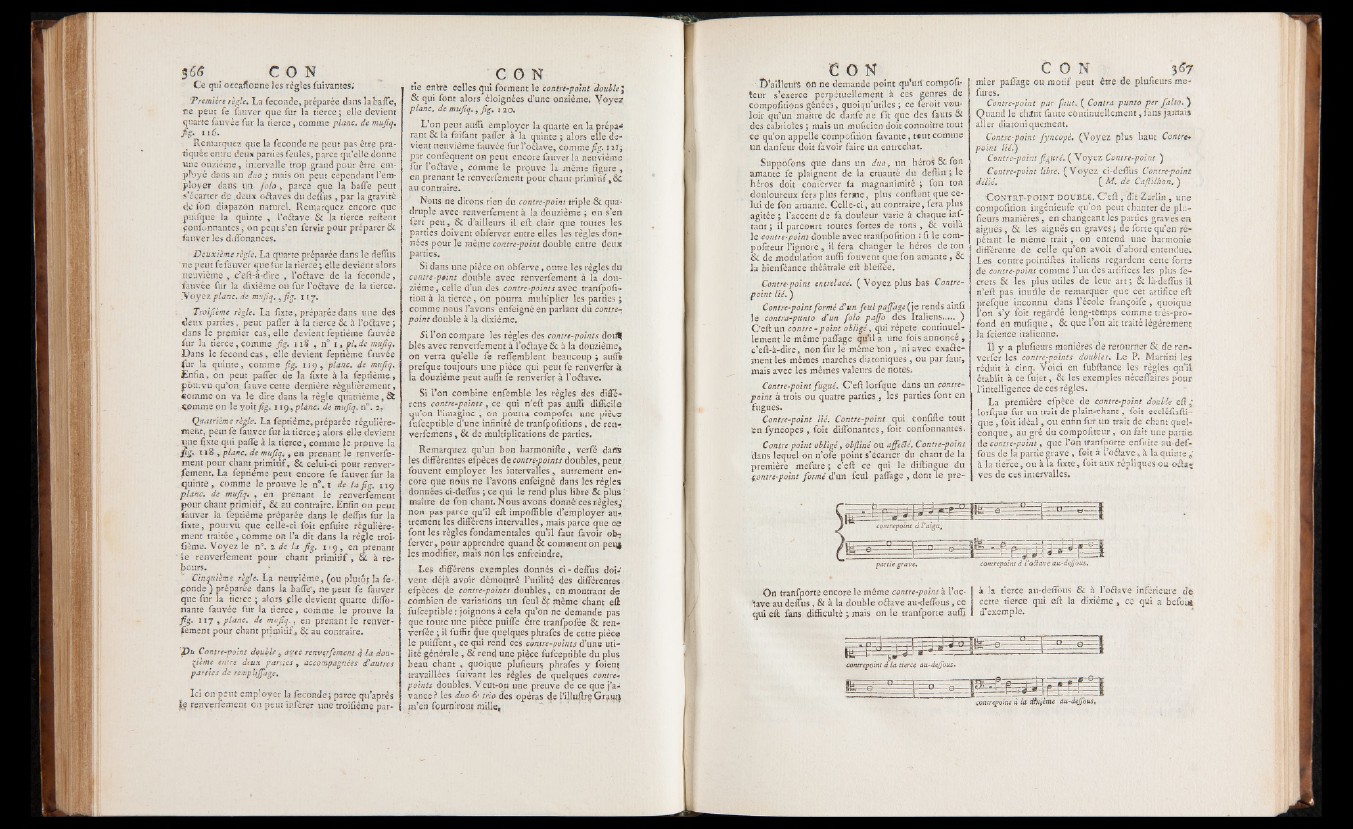

La première efpèce de contrepoint double eft*

lorfque fur un trait de plain-chant, foit eccléfiafti-

que , foit idéal, ou enfin fur un trait de chant quelconque

, au gré du compofiteur , on fait une partie

de contrepoint, que l’on tranfporte enfuite au-def-

fous de la partie grave , foit à l’oâave,, à la quinte

à la tierce, ou à la fixte, foit aux répliques ou oéla»

yes de ess intervalles.

contrepoint à l’aigu.

E ^ E E E

contrepoint à l’oCiave au-dejfous.

On tranfporte encore le même contrepoint à l’oc-

fave au deffus, & à la double oélave au-deffous, cé

qui eft fans difficulté ; mais on le tranfporte auffi

à la tierce au-deffous & à l’oélave inférieure de

cette tierce qui eft la dixième , ce qui a befoia

d’exemple.

contrepoint à la tierce au-dejfous.

f e — i — 5— P—

contrepoint d la ïtfaième au-deffous,