mêmes ne font pas .préparés à de grandes émotions.,

Cette expreffion a paffé auffi .dans la mufique

mfirumentale. On dit jouer avec ame du violon ,

du hautbois , du clavecin. Cette anie fe fait fentir

par des nuances du doux au fort., par des fon s

renflés fur les inftruments qui en font fufcepti-

b le s , par une certaine altération des valeurs de

note , qui « ’efl point l’altération de la mefitre ,

.par un grand nombre de moyens dont il efi plus

aifé de concevoir l’elfet que de les définir. Vous

fentez qu’un muficien a de Vante à cela feul qu’il

Ameut la votre, La même mufique, également

lien exécutée, peut exciter en vous i ’enthoufiàfme

-ou l’ennui., fuivant le caraâere de celui qui' la j

.jouera. Ce n’eft pas la perfeéHon qui produira fur

vous la fenfation la plus v iv e , -c’eft un certain

amour dont l’artifle efl pénétré , qu’il répand fur ce

.qu’il exécute, & qui s’exhale jufqu’àvous. L'ame

•efl donc un ientinrent qu’on doit à la nature , &

xpie l’étude ne donnera jamais. jCeux qui ne font

nhimés que de l ’ambition -des fuccès ou du defir

jde la fortune, pourront, à force de travail, ac-

-quérsr la froide perfeéfion; mais ils n’auront jamais

partie ni de véritable gloire , s’ils n’aiment leur art

Avec pafllon. ( M. Framery..)

AMILA où ÂLAMIRÉ ou fimplement A. Les

François difent Æ/KiVtf, & les Italiens alamïré. Ces

-derniers fuiventencore la gamme de G uy d’A rezzo,

•St folfient par les -muances. Voyez Gamme , Sol-

fie r , muances. Dans cette gamme , la note marquée

par la lettre A change de nom, fuivant la

propriété dans laquelle en chante. Voyez Propriété.

On la nomme la dans la propriété naturelle

, mi dans celle de bémol, re dans celle de bé-

quarre ; d ie efl -donc alternativement la , mi ou

ré ^ St pour rappeller à la fois ces trois différents

noms, on lui donne celui d'aiamire.

Dans la gamme françoife ou gamme de f i , le

caraéière À fe trouvant le troifieme, ( les deux premiers

font F. G. ) On le nomme mi, tierce d'ut,

quand, on chsnte au naturel, St U tierce de fia ,

quand on -chante par bémol. A , dans cette

gamme , n’efl donc que mi ou U : ç’efl pourquoi les

François l’appellent feulement amila. Voyez

Gamme. (M. Ginguené.)

AM O RO SO . Voyez Tendrement* £ J. J. Rouf-

fieau. )

ÀMPEFRA. .( mtifiq*. des anc.) Ainfi fe nom-

moit la féconde partie du nome PytJiien, fuivant

Strubon. Voyez Pythien.plément.

AN Â C ÀM P TO S , terme de la mufique grecque, j

qui fignifie une fuite de notes rétrogrades , ou

procédant de l’aigu au grave ; c’efl le contraire de

l ’Euthia. Une des parties de l’ancienne Mélopée

portok auffi le nom d’Anacampto-fa. V oyez Mélopée,

(/ . J. Rouffieau. )

ANAÇIJÊTI Q U E , ad). £ fiiufique fies anciens

A N D

Le mode “ancien ou plutôt le nome anaclètique étoit

propre à ceux qui fiiyoient devant l’ennemi, fui*

vant Maxime de Tyr.

ANACROUSIS, (Mufiq. des anc.) c’étôitle nom

du prélude, ou de la première partie du nome Py-

thien, fuivant Strabon. Voyez Pythien,

ANAPERA , ( Mufique des anciens') forte de

| rhyt’hme pour les-flûtes, qui nous efl inconnu.

ANDAMENTO» Ce mot italien, pris dans le

fens mufical, n’a point de correfpondant en netre

langue. Il défigne une partie de la fugue, ou plutôt

une des trois efpeceS de [u)eU que la fugue peut

avoir. Voyez Sujet.

Si le Jujet efl d’une jufle étendue , s’il n’efl ni

trop long ni trop court, & qu’il ne s’étende pas hors

des cordes du ton , il fe nomme proprement fujet,

fogçetto.

S’il efl trop court, & qu’il ne confifle qu’en un

Ample trait de chant, il dégénère en attacco , trait

fort bon à employer dans le courant de la fugue,

mais qui ne fuflit pas pour en former le fujetw Voyez

Attacco.

Enfin s’il efl trop étendu , s’il compofe line

fdirafe cnuficaie , qui parcoure toutes les cordes du

to n , ou même qui s’étende au-delà, & qui contienne

deux eu même plufienrs membres ou phrafes

incidentes , les Italiens lui dpnnent le nom d'anda-

men:o, promenade.

Quoiqu’un compofiteur puifle y déployer beaucoup

d’ar t, les maîtres le défendent pourtant dans

la mufique d’églife, comme donnant à l’auditeur

trop de peine pour en faifir l’enfemble.

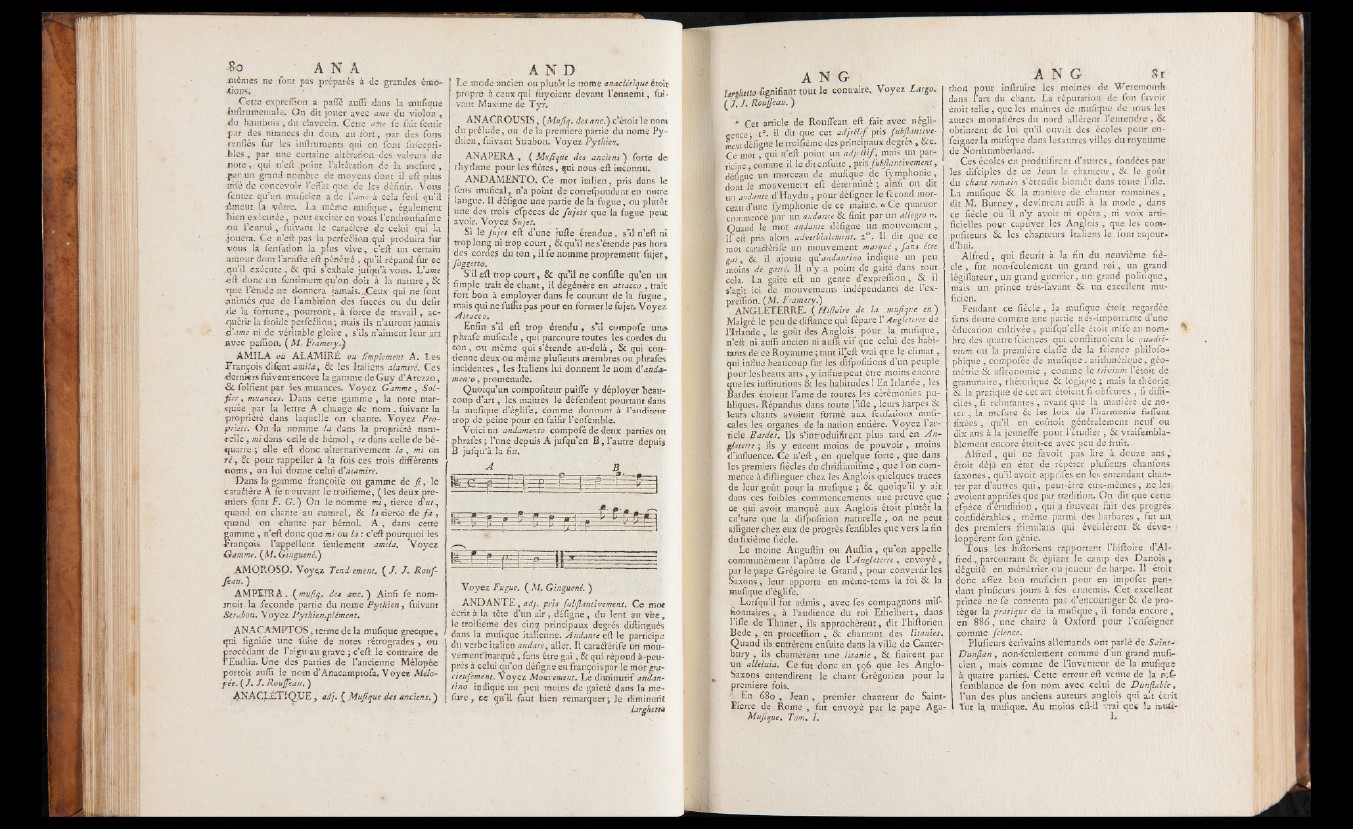

Voici un andamento compofé de deux parties oit

phrafes ; l’une depuis A jufqu’en B , l’autre depuis

B jufqu’à la fin.

A B

Vo yez Fugue. ( M. Ginguené. )

A N D A N T E , adj. pris fubflantïvement. Ce mot

écrit à la tête d’un air , défigne, du lent au vite,

le troifieme des cinq principaux degrés diflingués

dans la mufique italienne. Andante efl le participe

du verbe italien andarè, aller. Il caraélérife un mou-

vemenfrnarquê, fans être g a i, & qui répond à-peu-

près à celui qu’ on défigne eu françois par le mot gracieusement.

Voyez Mouvement. Le diminutif andan-

tino indique rm peu moins de gaieté dans la me-

fure, ce qu’il faut bien remarquer; le diminutif

larghetto

A N G

tapfchetto fignifiaiît tout le contraire. Voyez Largo.

( J. J. Roujjeau. )

* Get article de RoufTeait efl fait avec négligence;

i°* Ü dit-que cet adjetfif pris fubjlantive-

ment défigne le tcoifième des principaux degrés, &c.

Ce mot, qui n’efl point un adfittif , mais un participe

, comme il le ditenfuite, pris fubfiantivement,

défigne un morceau de mufique de fymphonie,

dont le mouvement efl déterminé ; ainfi on dit

un andante d’Haydn , pour défigner le fécond morceau

d’une fymphonie de ce maître. « Ce quatuor

■ commence par un andante & finit par un allegro ».

Quand le mot andante défigne un mouvement,

f il efl pris alors, adverbialement. 2°. 11 dit que ce

mot. caraélérife un mouvement marqué, fans être

gai, & il ajoute qu'andantino indique un peu

moins de gaîté. 11 n’y a point de gaîté dans tout

cela. La gaîté efl un genre d’expreffion, & il

s’agit ici de mouvements indépendants de l’ex-

preffion. (M. Framery.)

ANGLETERRE. ( Hifoire de la mufique en)

Malgré le peu de diflance qui fépare F Angleterre de

l’Irlande , le-goût des Anglois pOur la mufique , .

ïi’eft ni auffi ancien ni auffi v if que celui des habitants

de ce Royaume ; tant il'efl vrai que le climat,

qui influe beaucoup fur les difpofitions d’un peuple

pour les beaux arts , y.infiue peut être moins encore

que les inflitutions & les habitudes 1 En Irlande , les

Bardes étoient l’ame de toutes les cérémonies publiques.

Répandus dans toute l’ifle , leurs harpes &

leurs chants avoient formé aux fenfations midi-

cales les organes de la nation entière. V oyez l’article

Bardés. Ils s’introduifitent plus tard en Angleterre

; ils y eurent moins de pouvoir, moins

d’influence. Ce n’e f l , en quelque forte, que dans

les premiers fiècles du chriftianifme , que l’on commence

à diflinguer chez les Anglois quelques traces

de leur goût poqr la mufique ; & quoiqu’il y ait

dans ces foibles commencements une preuve que

ce qui avoit manqué aux Anglois étoit plutôt la

cu’ture que la difpofition naturelle , on ne peut

affigner chez eux de progrès fenfibles que vers la fin

du fixième fiècle.

Le moine Auguflin ou Auflin, qu'on appelle

communément l’apôtre de V Angleterre, envoyé,

par le pape Grégoire le Grand, pour convertir les

Saxons, leur apporta en même-tems la foi & la

mufique d’églife.

. Lorfqu’il fut admis , avec fes compagnons mif-

fionnaires 9 à l’audience du roi Ethelbert, dans

l’ifle de Thanet, ils approchèrent, dit l’hiflorien

Bede en proceffion , & chantant des litanies.

Quand Us entrèrent enfuite dans la ville do Canter-

bnry , ils chantèrent une litanie, & finirent par

un alléluia. Ce fut donc en 596 que les Anglo-

Saxons entendirent le chant Grégorien pour la

première fois.

i En 680 , Jean , premier chanteur de Saint-

Rîerre de Rome , fut, envoyé par le pape Aga-

Mufique, Tom. 1.

thon pour inflruire les moines de Weremouth

dans Fart du chant. La réputation de fon favoir

étoit telle , que les maîtres de mufique de tous les

autres monafiêres du nord allèrent l ’entendre , &

obtinrent de lui qu’il ouvrit des .écoles pour en-

feigner la mufique dans les autres villes du royaume

de Northumberlaiid.

Ces écoles en produifirent d’autres, fondées par

les difciples de ce Jean le chanteur, & le |put

du chant romain s’étendit bientôt dans toute 1 ifle.

La mufique & la maniéré de chanter romaines ,

dit M. Burney, devinrent auffi. à la mode , dans

ce fiècle où il n’y avoit ni opéra , ni voix artificielles

pour captiver les Anglois , que les com-

pofiteurs & les chanteurs Italiens le font aujour*

d’hui.

Alfred , qui fleurit à la fin du neuvième fiècle

, fut non-feulement un grand r o i, un grand

légiflateur, un grand guerrier, un grand politique,

mais un prince très-favant & un excellent muficien.

Pendant ce fiècle , la mufique étoit regardée,

fans doute comble une partie très-importante d’une

éducation cultivée, puifqu’elle étoit mile au nombre

des quatre fciences qui conflituoient le quadrivium

ou la première clafle de la fcience philofo-

phique , compofée de mufique. arithmétique,, géométrie

& aflronomie , comme le trivium l’étoit de

grammaire, rhétorique & logique ; mais la théorie

6c la pratique de cet art étoient fi obfcures , fi difficiles

, fi rebutantes , avant que la manière de noter

, la mefure & les loix de l’harmonie fufleat

fixées , qu’il en coutoit généralement neuf ou

dix ans à la jeunefTe pour l’etudier , & vraifembla-

blement encore étoit-ce avec peu de fruit.

A lfred , qui ne favoit pas lire à douze ans

étoit déjà en état de répéter plufieurs chanfons

faxones, qu’il avoit apprîtes en les entendant chanter

par d’autres qui, peut-être eux-mêmes, ne, les;

avoient apprifes que par tradition. On dit que cette

efpèce d’érudition, qui a fouvent fait des progrès

confidérables , même parmi des barbares , fut un.

des premiers filmu!ans qui éveillèrent & déve- /

loppèrent fon génie.

Tous les hifioriens rapportent l’hiftoire d’Alfred

, parcourant & épiant le camp des Danois ,

déguifé en ménétrier ou joueur de harpe. Il étoit

donc a fiez bon muficien pour en impofer pendant

plufieurs jours à fes ennemis. Cet excellent

prince né fe contenta pas d’encourager & de protéger

la pratique de la mufique , il fonda encore ,

en 886 , une chaire à Oxford pour Fenfeigner

comme fcience.

Plufieurs écrivains allemands ont parlé de Saint-

Dunfian, non-feulement comme d’un grand muficien

, mais comme de l’inventeur de la mufique

à quatre parties. Cette erreur efl venue de la reft*

femblance de fon nom avec celui de Dunfiable,

l’un des plus anciens auteurs anglois qui ait écrit

1 Tut la mufique. Au moins efi-il vrai qus la nm&-

L