cjant l«itr expofant fi compliqué & qui fait auffi, de

l’aveu des muficiens, la dissonance. On n’a qu’à

omettre ce fon, & les nombres des autres étant divlfibles

par g , l’accord 9 ’ £ donne la confonnance

agréable & parfaite, connue fous le nom de

la triade harmoniq.e, dont l’expo faut eft 2a -j- j -j-

5 — « & partant 144 fois plus petit qu’auparavant

, q ou il femble que l’addition du fon f gâte

trop la belle harmonie de cette confonnance, pour

qu'on lui pu-fle accorder une place dans la mufique.

Cependant , au jugement de i’oreille cette dissonance

n’eft rien moins que défagréable , & on s’en fert

dans la mufique avec le meilleur fuecès ; il femble

même que la compofition muficale en acquiert une

certaine force , fans laquelie elle feroit trop unie.

Voilà donc un grand paradoxe, où la théorie femble

être en contradiction avec la pratique, dont je

tâcherai de donner une explication.

M. d’Alembert, dans fon Traité fur la compofition

muficale , femble être du même fentiment à

l’egard de cette dissonance qui lui paroît trop rude

en elle-même , & félon les principes de l’harmonie

; mais il croit que c’eft une autre circonftmce

tou t-à - fait particulière qui la fait tolérer dans la

mufique. Il remarque que l’on n’emploie cet accord

•G" » H , d , f , que lorfque la compofition fe rapporte

au ton C ; & il croit qu’on y ajoute le fon f ,

pour fixer l’attention des auditeurs à ce ton , afin

qu’ils ne s’imaginent pas que le ton ait paffé au

ton G , où l’accord G , H , d , eft la confonnance

principale. Suivant cette explication , ce n’eft donc

point par quelque principe de l’harmonie qu’on fe

fert de la dissonance G , H, d, f , mais uniquement

pour avertir les auditeurs que la pièce qu’on joue

doit etre rapportée au ton C. Sans cette précaution

s on pourrait fe tromper , & croire que i’har-

monie dût être rapportée au ton G. Par la même

raifon il dit qu’en employant l’accord F , A , c ,

on y ajoute le fon d , qui eft la fixte de F , afin que

les auditeurs ne penfent pas que la pièce ait paffé au

ton F.

Je coûte fort que cette explication foit goûtée de

tout le monde : elle me paroît trop arbitraire & éloignée

des vrais principes de l’harmonie. S’il éto t ab-

folument néceffaire que chaque accord repréfentât le

fyfiême tout entier des fons que le ton où l’on

joue emb raffeon n’aurait qu'à les employer tous

: à la fois, mais cela Trait fans contre dit un très-

mauvais effet dans la mufique. C .pendant le doute

demeure dans fon entière force, qui eft que l’accord

G , H , d , f , étant écouté tout feul , fans être lié

avec d’autres , ne choque pas tant l’oreille , qu’il

femble qu’il devrait faire à caufe des grands nombres

dont il renferme les rapports. Il eft certain que

la plupart des oreilles ne font pas capables d’apercevoir

des proportions fi compliquées ; & néanmoins

nous voyons que prtfque tout le monde trouve cet

accord affez agréable , il s’agit donc de découvrir

la caufe phyfique de ce phénomène paradoxe.

Pour cet effet, je remarque d’abord qu’il faut

bien diftinguer les proportions que nos oreilles

aperçoivent actuellement, de celles que les fons exprimés

en nombres renferment. Rien n’arrive plus

1ouvent dans la mufique , que ce que l’oreille fènt

une proportion bien différente de celle qui fubfifte

effectivement parmi les fons. Dans la température

égale , où tous les 12 intervalles d’une oCtave font

égaux, il n’y a point de confonnances exaCtes, excepté

les feules oCtaves, la quinte y eft exprimée

par la proportion irrationelle de 1 à | / 27 , qui eft

un peu différente de celle de 2 à 3. Cependant quoiqu’un

infiniment foit accordé félon cette règle,

l’oreille qui n’eft pas blefféepar cette proportion irr’â-

tionelle C : G ne laiffe pas d’apercevoir une quinte,,

ou la proportion de 2 à 3 ; & s’il étoit poflible que

l’oreille fentît la véritable proportion des fons, elle

en feroit beaucoup plus choquée , qu’écoutant la

plus forte dissonance comme celle delà fs uffe quinte.

Auffi fait-on que dans la température harmonique,

où les fors d’une oCtave font exprimés par lès nombres

ci-joints , quelques quintes ne font pas parfaites

, quoique l’oreille les prenne pour telles.

Ainfi l’intervalle de B à f , étant contenu dans la

proportion de 673 à.10 24, furpaffe la proportion

d’une véritable quinte de 2 à 3 , de l’intervalle •|££f,

& cependant l’oreille la diftingue à peine d’une

quinte exaCte. De même, l’intervalle A à d, contient

la proportion de 20 à 2 7 , que l’oreille confond

avec celle de 3 à 4 , quoique la différence foit un

comma, exprimé par la proportion 80 : 81. On

prend auffi l’intervalle de G s à c , dont la proportion

eft 23 : 3 2 , pour une tierce majeure, ou

pour la proporticn de 4 à 3 , nonobftant la différence

de 123 à 128; & je doute fort qu’en écoutant

l’accord d : f , on fente la proportion de 27 à

32, plutôt que celle de 3 à 6 , qui eft fans doute

plus fimple.

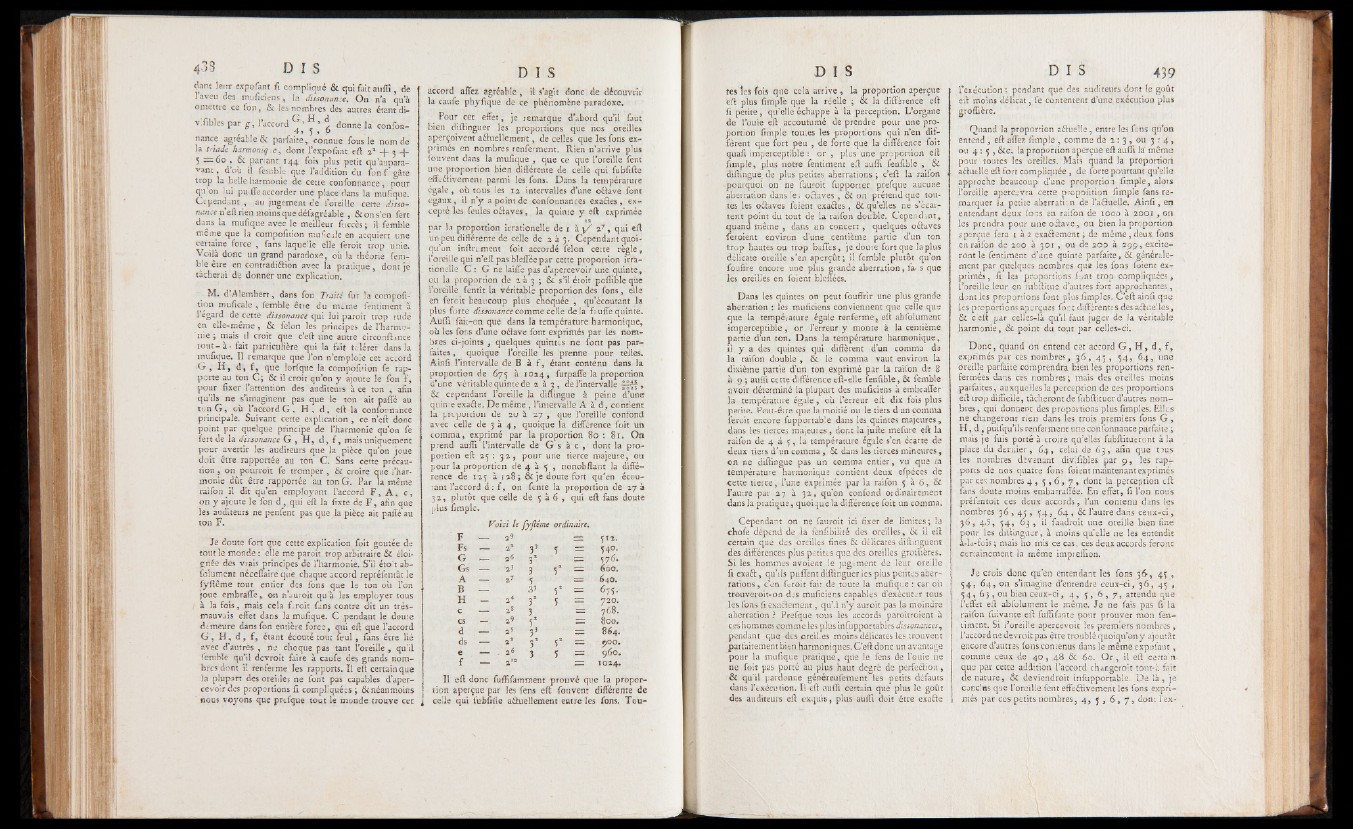

Voici le fyfiême ordinaire.

F — 29 m gf* .

Fs — aa É 5 = 540.

G — 26 3 = 57<S.

Gs — % 3 5’ = OÔO.

A — 2^ 5 = 640.

B — 3> 5’ = 675.

H — a4 3* 3 — 720.

c --- 28 3 = 768.

CS - kg 5* = 800,

d _ 2.5 3; ~ 864«

ds --- 2* 3 = 9OO.

e --- . 26 3 5 222 960.

f — 2'° 2= IO24.

Il eft donc fuffifamment prouvé que la proportion

aperçue par les fens eft fouvent différente de

celle qui fubfiüe actuellement entre les fons. Toutes

les fois que cela arrive , la proportion aperçue

eft plus ftmplè que la réelle ; & la différence eft

fi petite, qu’elle échappe à la perception. L’organe

de l’ouie eft accoutumé de prendre pour une proportion

fimple toutes les proportions qui n’en diffèrent

que fort peu , de forte que la différence foit

quafi imperceptible : or , plus une proportion eft

fimple, plus notre fentiment eft suffi fenfible , &

diftingue. de plus petites aberrations ; c’eft la raifon

-pourquoi on ne fauroit fupporter prefque aucune

aberration dans le; oClaves , & on prétend que toutes

les oCtaves foient exaCtes, & qu’elles ne s’écartent

point du tout de la raifon double. Cepe;ïdànt,

quand même , dans un concert , quelques oCtaves

feraient environ dune centième partie d’un ton

trop hautes ou trop baffes, je doute fort que la plus

délicate oreille s’en aperçût; il femble plutôt qu’on

fouffre encore une plus grande aberration, fa.:s que

les oreilles en foient bleffées.

Dans les quintes on peut fouffrir une plus grande

aberration : les muficiens conviennent que celle que

que la température égale renferme 2 eft abfolument

imperceptible, or l’erreur y monte à la centième

partie d’un ton. Dans la température harmonique,

il y a des quintes qui diffèrent d’un comma da

la raifon double , & le comma vaut environ la

dixième partie d’un ton exprimé par la raifon de 8

à 9 ; auffi cette différence eft-elle fenfible, & femble

avoir déterminé la plupart des muficiens à embraffer

la température égale, où l’erreur eft dix fois plus

petite. Peut-être que la moitié ou le tiers d un comma

feroit encore fupportable dans les quintes majeures,

dans les tierces majeures, dont la jufte mefure eft la

raifon de 4 à 5, la température égale s’en écarte de

deux tiers d’un comma , & dans les tierces mineures,

on ne diftingue pas un comma entier, vu que la

température harmonique contient deux efpèces de

cette tierce, l’une exprimée par la raifon 5 à 6 , &

l’autre par 27 à 32, qu’on confond ordinairement

dans la pratique, quoique la différence foit un comma.

Cependant on ne fauroit ici fixer de limites; la

chofe dépend de la fenfibiiité des oreilles, & il eft

certain que des oreilles fines & délicates diftinguent

des différences plus petites que des oreilles groihères.

Si les hommes avoient !e jugement de leur oreille

fi exaCt, qu’ils puffent diftinguer les plus petites aberrations,

c’en feroit fait de toute la mufique : car où

trouverait-on des muficiens capables d’exécuter tous

les fons fi exactement, quM n’y auroit pas la moindre

aberration ? Prefque tous les accords paroît raient à

ceshomm.es comme les plus infupportables dissonances,

pendant que des oreihes moins délicates les trouvent

parfaitement bien harmoniques. C ’eft donc un avantage

pour la mufique pratique, que le fens de fouie ne

ne foit pas porté au plus haut degré de perfection,

& qu'il pardonne généreufement les petits défauts

dans l’exécution. Il eft auffi certain que plus le goût

des auditeurs eft exquis, plus auffi doit être exaCte

l’exécution ; pendant que des auditeurs dont le goût

eft moins délicat, fe contentent d’une exécution plus

groflière.

Quand la proportion aétuelle, entre les fens qu’on

entend, eft affez fimple, comme de 2: 3 , ou 3 : 4 ,

ou 4 : 3 , &c. la proportion aperçue eft auffi la même

pour toutes les oreilles. Mais quand la proportion

aétuelle eft fort compliquée , de forte pourtant qu’elle

approche beaucoup d’une proportion fimple, alors

l’oreille apercevra cette proposition fimple fans remarquer

la petite aberration de l’aCtuelle. Ainfi, en

entendant deux Ions en raifon de 1600 à 2001 , on

les prendra pour une oftaye, ou bien la proportion

aperçue fera 1 à 2 exactement ; de même, deux fons

en raifon de 200 à 301 , ou de 200 à 299, exciteront

le fentiment d’une quinte parfaite, & généralement

par quelques nombres que les fons foient exprimés,

fi les proportions font trop compliquées,

l’oreille leur en iùbftitue d’autres fort approchantes,

dont les proportions font plus fimpies. C ’eft ainfi que

les proportions aperçues font différentes des actuelles,

&. c eft par celles-là qu’il faut juger de la véritable

harmonie, & point du tout par celles-ci.

Donc, quand on entend cet accord G , H , d , f ,

exprimés par ces nombres, 3 6, 43 , 34, 64, une

Oreille parfaite comprendra bien les proportions renfermées

dans ces nombres; mais des oreilles moins

parfaites , auxquelles la perception de ces proportions

eft trop difficile, tâcheront de fubftituer d’autres nombres,

qui donnent des proportions plus (impies. Elles

ne changeront rien dans les trois premiers fons G ,

H , d , puifqu’ils renferment une confonnance parfaite ;

mais je fuis porté à croire qu’elles fubftituer ont à la

place du dernier, 6 4 , celui de 63, afin que tous

les nombres devenant divifibles par 9 , les rapports

de nos quatre fons foient maintenant exprimés

par cet nombres 4 , 3 , 6 , 7 , dont la perception eft

fans doute moins embarraffée. En effet, fi l’on nous

préfentoit ces deux accords, l’un contenu dans les

nombres 36, 4 5 , 54, 64 , & l’autre dans ceux-ci,

36, 4«5, 54, 6 3 , il faudrait une oreille bien fine

pour les diftinguer, à moins quelle ne les entendît

à-la-fois ; mais ho. mis ce cas, ces deux accords feront

certainement la même impreffion.

Je crois donc qu’en entendant les fons 36, 45 ,

54, 64, on s’imagine d’entendre ceux-ci, 36, 45 ,

54, 63 , ou bien ceux-ci, 4 , 3 , 6 , 7 , attendu que

l’effet eft abfolument le même. Je ne fais pas fi la

raifon fuivante eft fuffifante pour prouver mon fentiment.

Si i’oreille apercevoit les premiers nombres,

l’accord ne de vroit pas être troublé quoiqu’on y ajoutât

encore d’autres fons contenus dans le même expofant,

comme ceux de 40 , ,48 & 60. Or , il eft certain-

que par cette addition l’accord changerait tout-à fait

de nature, & deviendrait infupportable. De là , je

conclus que l’oreille fent effectivement les fons exprimés

par ces petits nombres, 4 , 3 , 6 , 7 , don: l'ex