G amme, G amm’ ut ou G amma-itt. Obfeiva-

»lions fur l'article de R o u f eau. .

I . « T a b le ou é ch elle in v en té e par G u y A ré c in . ™

L ’abbé L e B e u f , Recueil de divers écrits pour

fervir d‘ éclaireijfemeUt a l ’Hiftoire de France ( Paris ,

1 7 3 8 , tom. I l 3 pqg. 1 0 4 ) , prétend qu ’on en trou v e

q ue lqu es ind ices préliminaires dans la C h ro n iq u e de

C o r b ie , à l’an 58 6. Vid. Annal. Bcned. tom. I V ^, p. 3 6 , « M a i s, a jou te ce fa v a u t, le r e lig ieu x b én é d

ic tin n’ en pafle pas moins pour être in v eu teur des

lign e s du chant par é ch e lle s & par c le fs . »

P o u r apprécier le mérite de cette in v en tion , fi

ex alté e ju fq u ’ au fe iz ièm e f iè c le , au jou rd ’hui fi d é primée

en France , il fau d ra it pou voir la comparer

a v e c les méthodes q u i l’ont précédée. Je ne parle

p o in t du fon d d,u fy ftêm e ; G u y n’ a v o it fa it aucun

ch angement à ce lu i des G re c s : c’ cft: pour le prouver

q u ’ il a v o ir im a g in é fa Main harmonique. I l s’agit

feu lem en t i c i , i ° , de l’art de n o ter : o r , fa m é th o d e ,

a v a n t les additions q u 'y fit dans le q u a to r z ièm e fiècle

jean de M û r is , n’éto it pas fenfiblement préférab le à

c e lle d e S. G ré g o ir e 5 i ° . de l’àrt de fo lfir r : o r ,

la folfication des G re c s par qua tre fy llab e s fans

muances ( v o y e z " Solfier ) éto it év id emment plus

fimple q ue la fienne. C e lle de S . G ré g o ir e ( auffi fans

mu ance s ) par les mêmes fept premières lettres de

l ’ alphabet latin , qui lui fervo ien t de notes ( i l y en

a v o ir une huitième pour le j îb de la fécond é o& a v e *

e n m o n ta n t , leque l f i b , ch e z les G r e c s comme ch e z

le s La tin s , ne s’em p lo y o it q u ’accidcntellement ,

v o y e z Solfier) , é to it .e n c o r e plus fimple & plus naturelle

q ue c e lle des G re c s ; mais aucune de ces méthodes

n’éto it en u fa g e du tems de l’Àré tin . A u cont

ra ir e , dans les neuvième & dixième f iè c le s , l’art de

n o te r , & conféquemment de dé chiffrer & de fo lfie r ,

é to it fi comp liqu é 3 fi difficile , « qu ’à m o in s , dit

B e r tra n d , moine de C h a r ro u x , dans un po èm e fur

0 la m u fiq u e , q ue les fon s ne fuffent appris de mémoire

, ils p é r i fto ie n t , parce qp’on ne pou voir pà$

les écrire. m. ( V o y e z L e B e u f , dans Vouvrage déjà

cite , page 99. )

II. « Gamme , ta b le .. .. fur laque lle ori apprend

à nommer & à entonner jufie les degrés de l’octàyéf

par les fix notes de m u fiq u e , u t , re, mi f a f o l t

la.™ .

O h ne fa it pas b ien comment o n apprenoit à entonner

ju fte pat les h e x a c o rd e s , & R ou ffe au ne le'

v o y o it pas lu i-m êm e , lo r fq u ’il d i fo i t , art. Solfier S

cc L e s inconvéniens de la méthode de l’Arérindorit

confidérables j car > faute d’a v o ir rendu complète la

gamme de l’o f t a v e , les fy llab e s d e ce;ce gamme ne"

lignifient ni des touches fixes du clav ie r* ni des degrés

du t o n , ni même des intervalles déterminés. P a r les

muances , la fa peut former un intervalle de tiercé

majeure en defcendanc , ou de tierce mineure en

m o n ta n t , ou d’ un fémi-ton encore en montant ^

comme i l eft aifé de v o ir par la gamme , & c . ™

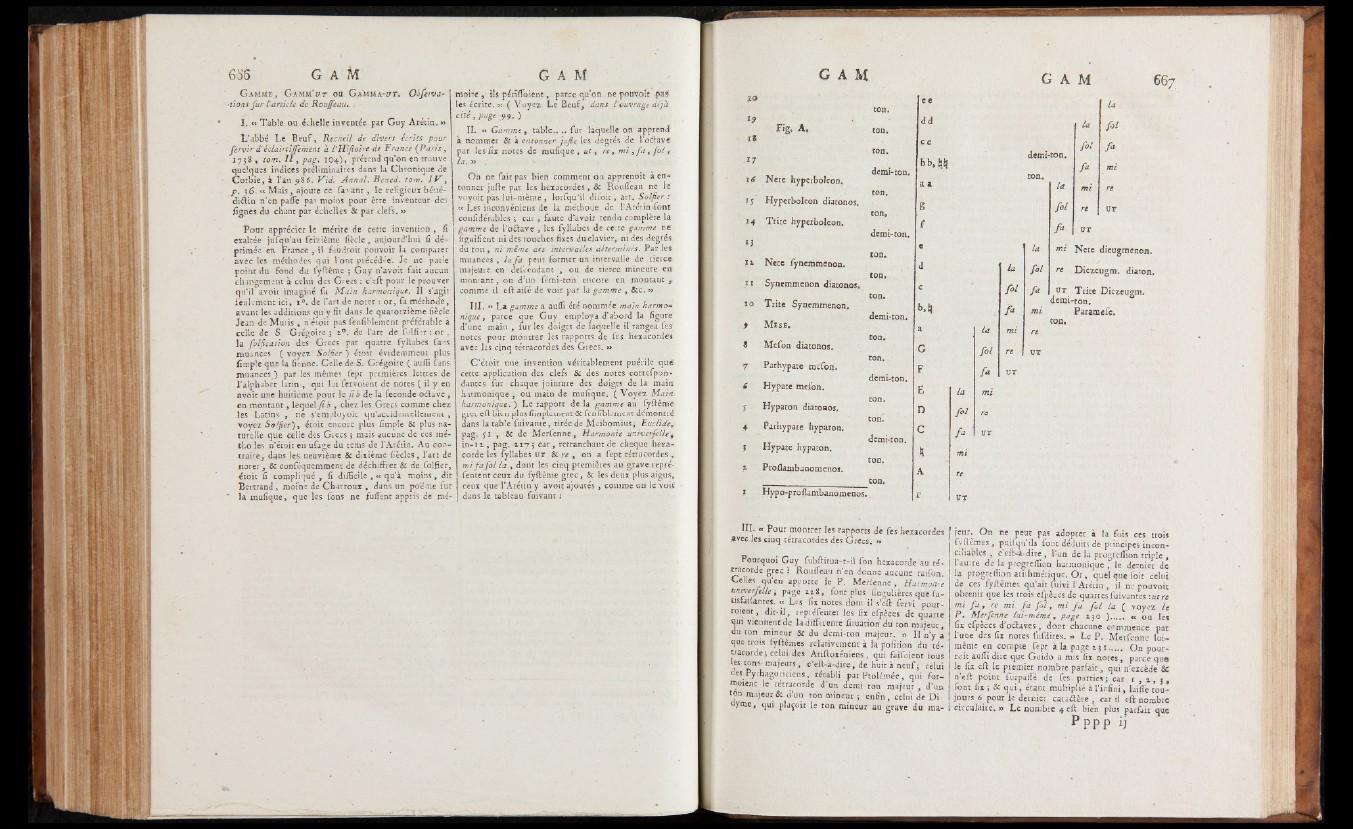

I I I . » L a gamme a auffi été nommée main harmo*

nique y parce q ue G u y emp lo ya d’ab ord la figure

d’une main , fur les do ig ts de laq u e lle il rangea les

notes p ou r m on trer les rapports a ç fes hexacordes

a v e c les cin q térracordes des G re c s . »»

C ’ éto it une in v en tion v éritab lement puérile q ue

cette ap plication des clefs & des notes co r re fp on -

dantes fur chaque jo in tu re des doigts de la main

ha rmonique , o u main de mu fiqu e. ( V o y e z Main

harmonique. ) L e rapport de la gamme au fy ftêm e

grec eft b ien plus fim p lem en t& fenfiblement d émontré

dans la table fui v an te , tirée de M e ib om iu s j Eüclide,

p a g. f i , & d e M e r fe n n e , Harmonie univerfellet

i n - i x , p a g. 1 1 7 ; c a r , retranchant de chaque hexa-*

corde les fyllab e s u t & re , on a fept rétracordes ,•

mi fa fo l la , d on t les cinq premières au g ra v e repré

fentenr ceux du fy ftêm e g r e c , & les deux plus aigus,

ceux que l’A rétin y a v o ir ajoutés , comme on le vo it

dans le tab leau fuivant i

10

p

.17

1 6

*S

14

13

ix

} 1

10

9

8

7

6

S

1

3

Fig, A ,

N e t c h yp erb o leon ,

H yp e rb o leo n diatonos.

T r it e h yp erb o leon .

N e t e fynemmenon.

S ynemmcnon diatonos*

T r i t e Synemmenon.

Mise .

M e fo n d iatonos.

Parh ypate m e fon .

H yp a te m e fon .

H yp a to n diatonos.

Parh ypate hyp aton.

H y p a te hypaton.

P ro fiamb anomeno s.

ton.

ton .

ton .

demi-ton,

ton .

ton ,

demi-ton.

to n .

ton .

ton .

demi-ton.

ton»

ton .

demi-ton.

to n .

ton.

demi-ton.

ton .

ton.

Hypo -pro flambanomeno s.

e e

dd

c e

b b . t f

a a

g

£

e

d

c

b, u

a

G

F

E

D

C

k

A

p

la

fo l

fa

mi

re

UT

la

f o l

f t

mi

re

U?

demi-ton.

ton.

la

f o l

f a

la mi

la f o l re

f o l f “ UT

demif

a mi

ton.

mi re

re - UT

ut

la

la f o l

f o l fafi

mi

mi re

re u r

ÜT

N e t c dieu gmenon.

D ic z c u gm . d ia to n .

T r i t e D ie z eu gm .

to n .

P a ram e fc .

I I I . « P o u r montrer les rapports de fes hexacordes

#vcc les cinq térracordes des G r e c s . »»

Pourqu o i G u y fu b ftitu a -t-il fon hcxacorde au té-

stracorde g r e c ? Rou ffeau n en donne aucune raifon.

C e lle s q u ’en apporte le P . M e r fe n n e , Harmonie

umv,erf i lle ) pa ge 1 1 8 , fo n t plus finguiières que fa -

tisfaifantes. «« L e s fix notes dont il s eft fe rv i p ou rr

a ie n t , d i t - i l , repréfentet les fix efpèces de qua r te

qui viennent de la différente fituation du ton m a jeu r ,

du ton mineur & du d emi-ton majeur. » I l n’y a

que trois fy ftêm e s relativ ement à la pofition du té-

tracorde 5 ce lu i des Arifto x éniens , qui fa ifo ien t tous

les ton s -m a jeu r s , c ’e ft-à -d ire , de huit à n e u f 3 celui

des P y th a g o r ic ien s , rétab li p a rP c o lém é e , qu i fo r -

moienc le técracorde d ’un demi ton m a je u r , d 'un

ton majeur & d’un ton mineur j e n f in , ce lu i de D i -

d ym e , qui plaçoic le tôn m ineur au g ra v e d u majeu

r . O n ne peut pas ad opte r à la fo is ces trois

fy f t êm e s , p u ifq u ’ ils fo n t déduits de principes in c o n ciliables

, c ’e f t- à -d ir e , l ’un de la progreffion trip le ,

l ’autre d e la progreffion harmonique , le dernier de

la progreffion arithmé tique. O r , quel que fo it ce lu i

de ces fy ftêm e s q u ’ait fu iv i l ’A r é t in , i l ne pou vo ir

o b ten ir q ue les trois efpèces de quartes fuivantes :ut re

mi fa.y re mi fa f o l, mi fa f o l la ( v o y e z le

P . Merfenne lui-même t page *30 ) ....... « o u les

fix cfpeccs d o f t a v e s , d o n t chacune commence pat

l’une des fix notes fu fd ites . »• L e P . M e r fen n e lu i -

même en comp te fept à la pa ge 1 3 1 ....... O n pour»

roit auffi d ire q ue G u id o a mis fix n o t e s , parce q u e

le fix eft le premier n om b re p a r fa i t , qu i n ’ex cèdé 8c

n’e f t p oint furpa flè de fes p a rt ie s5 ca r 1 3 x , 3 ,

fon t fix j & q u i , étant multiplié à l’in f in i, lai fie toujou

rs 6 pour le dernier c a ra d è r e ^ car il eft nombre

c ir cu la ir e , » L e n om b re 4 eft: bien plus parfait q ue

P p p p i j