Inter, ce feroit vouloir parler plus vîte que la parole,

& par conféquent bredouiller: de forte qu’en

quelque fens que c.a foit, le mot débit ne fignifie

qu’une chofe barbare, qui doit être profente de la

mufique.

■ ( J. J. Rouffeau. )

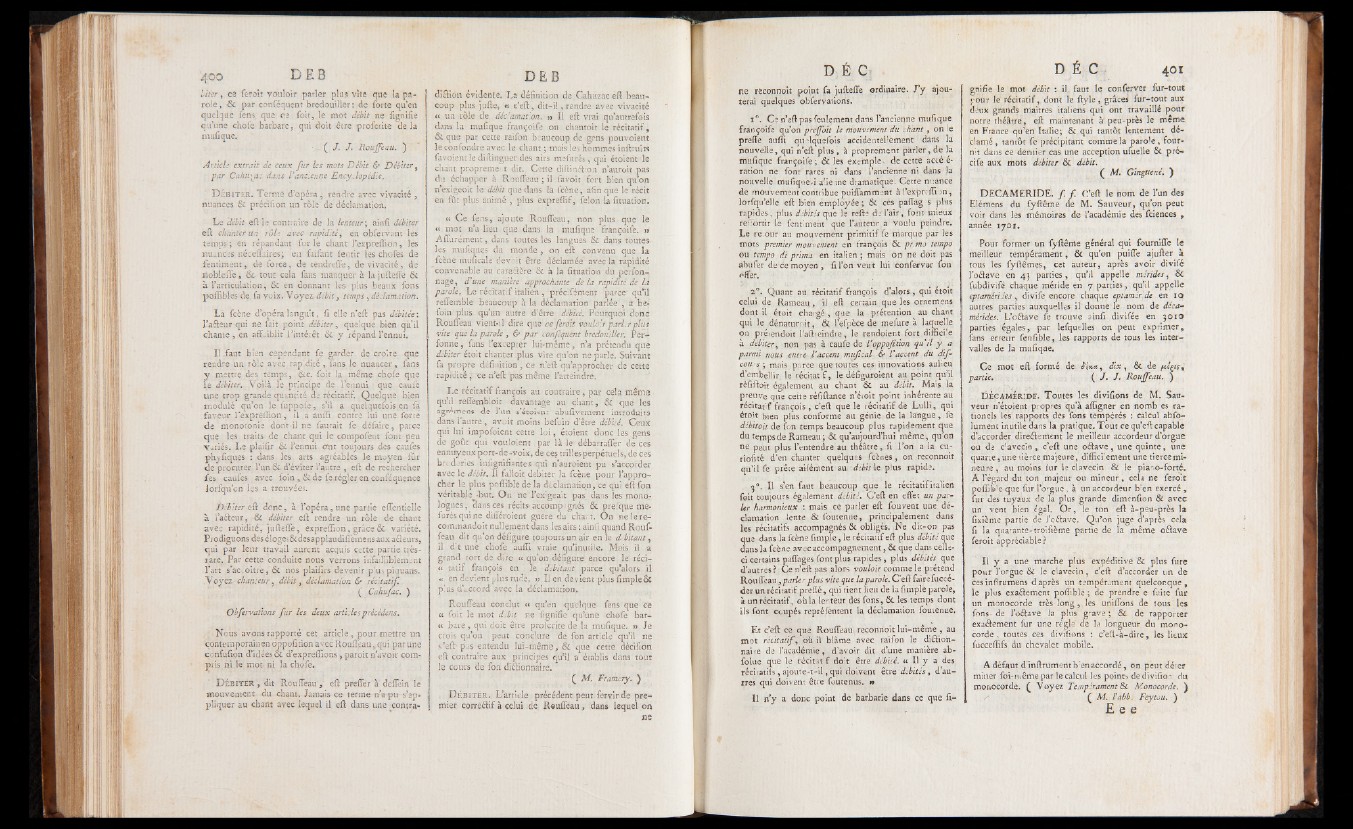

Articli extrait de ceux fur les mots Débit & Débiter,

; par Cùku]a: dans l'ancienne Encyclopédie.

D ébiter. Terme dopera, rendrè avec vivacité,

nuances & précifion un rôle de déclamation.

Le débit eft le contraire de la lenteur ; ainfi débiter

eft chanter un rôle avec rapidité, en obfervant les

temps; en répandant furie chant l’expreflion, les

nuances néceffaires; en fai fan t lentir les chofes de

fentiment, de force, de tendreffe, de vivacité, de

nobleiffe, &- tout cela fans manquer à la jufteffe &

à l’articulation, & en donnant les plus beaux fons

poffibles de. fa voix. Voyez débit , temps, déclamation.

La fcène d’opéra languit, fi elle n’eff pas débitée'.

l’aCteur qui ne fait point débiter, quelque bien qu’il

chante, en affaiblit l ’intérêt & y répand l’ennui.

Il .faut bien cependant fe garder de croire, que

rendre un rôle avec rapidité , fans le nuancer , fans

y mettre des temps, &c. foit la même chofe que

le débiter. Vpilà le principe de l’ennui que caufe

une trop grande quantité de récitatif. Quelque bien

modulé qu’on le iuppofe, s’il a quelquefois en fa

faveur Texprèffion, il a au fil contre lui une forte

de monotonie dont-il ne faurait fe défaire, parce

que les traits de chant qui le compofent font peu

variés. Le plaiûr & l’ennui otit toujours des caufes

phyfiques : dans les arts agréables le moyen fûr

de procurer l’un & d’éviter l’autre , eft de rechercher

fes caufes avec foin , & de fe.régler en conféquence

lorfqu’on les a trouvées.

Débiter eft donc, à l’opéra, une partie effenrielle

à I’aCteur, & débiter eft rendre un rôle de chant

avec rapidité, jufteffe, expreflion, grâce & variété.

Prodiguons des éloges&desapplaudiftemens aux aCteurs,

qui par leur travail auront acquis cette partie très-

rare. Par cette conduite nous verrons infailliblement

l’art s’ac.oitre, & nos plaifirs devenir p’us piguans.

V oyez chanteur, débit, déclamation & récitatif.

( Çahujac. )

Obfervations fur les deux articles précèdens.

Nous avons rapporté cet article , pour mettre un

contemporain en oppofition avec Rouffeau, qui par une

confufion d’idées & d’expreffioris, paroit n’avoir compris

ni le mot ni la chofe.

D ébiter , dit Rouffeau , eft preffer à deffein le

mouvement du chant. Jamais ce terme n’a pu s’appliquer

au chant ayec lequel il eft dans une contradiCtiôn

évidente. La définition de Cahüzac éft beaucoup

plus jufte, « e’eft, dit-il, rendre avec vivacité

« un rôle de déclamation. » Il eft vrai qu’autrefois

dans la mufique françoife on, chantoit le récitatif,

& que par cette raifon beaucoup de gens pouvoient

le confondre avec le chant ; mais les hommes inftruits

fa voient le diftinguerdes airs mefurés, qui étoierit le

chant proprement dit.. Cette diftinCtlon n’auroit pas

du échapper à Rouffeau; il fa voit fort bien qu’on

n’éxigéoit le débit que dans la fcène, afin que le récit

en fut plus animé , plus expreffif, félon la fituation.

« Ce fens, ajoute Rouffeau, non plus que le

« mot n’a lieu que dans la mufique françoifè. »

Affurément, dans toutes les langues & dans toutes

les mufiques du monde , on eft convenu que la

fcène muucale devoit être déclamée avec la rapidité

convenable au caractère & à la fituation du per fon-,

nage, d'une manière approchante de la rapidité de là

parole. Le récitatif italien , préclfément parce' qu’il

reffemble beaucoup à la déclamation parlée , a be-

foin plus qu’un autre d’être débité. Pourquoi donc

Rouffeau vient-il dire que ce feroit vouloir parler plus

vîte que la parole , & par conféquent bredouiller, Per-

fonne, fans l’excepter lui-même, n’a prétendu que

débiter étoit chanter plus vîte qu'on ne parle. Suivant

fa propre définition, ce n’eft qu’approcher de cette

rapiditéf ce n’eft pas même l’atteindre.

Le récitatif françois au contraire , par cela même

qu’il reffembloit davantage au chant, & que les

agrémens dè l’un s’étoient abufivèment introduits

dans l'autre , avoit moins befoin d’être débité. Ceux

qui lui impofoient cette lo i, étoient donc les gens

de goût qui vouloient . par là le débarraffer de ces

ennuyeux port-de-voix, de ces trilles perpétuels, de ces

broderies infignifiantes qui n’auroient pu s’accorder

avec le débit. 11 falloit débiter la fcène pour l’approcher

le plus poflïbîe de la déclamation, ce qui. eft fon

véritable^but. On ne l’exigeait pas dans les monologues,

dans ces récits-accomp agnés & prefque mefurés

qui ne différoient guere du char.t. On nelere-

commandoit nullement dans les airs : ainfi quand Rouf-

feau dit qu’on défigure toujours un air en le débitant,

il dit une chofe aufli vraie. qu’inutile. Mais il a

grand tort de dire .« qu’on défigure encore le réci-

« tarif françois en le débitant, parce qu’alors il

« en devient; plus rude. » Il en devient plus fimple ÔC

plus d’accord avec la déclamation.,

Rouffeau conclut « qu’en quelque fens que ce

« foit le mot débit ne fignifie qu’une chofe bar-

« bare, qui doit être proferite de la mufique. » Je

crois qu’on peut conclure de fon article qu’il ne

s’ efb pas entendu lui-même, & que cette décifion

eft contraire aux principes qu’il a établis dans tout

le cours de fon dictionnaire.

( M. Framcry. )

D ébiter. L’article précédent peut fervir de premier

correCtif à celui de Rouffeau, dans lequel on

ne

ne reconnoit point fa jufteffe ordinaire. J’y ajou-

tèrai quelques obfervatioris.

i° . Ce n’eft pas feulement dans l’ancierjne mufique

françoife qu’on preffoit le mouvement du chant, on le

preffe aufli quelquefois accidentellement dans la

nouvelle, qui n’eft plus , à proprement pàrler, de la

müfique françoife; & les exemple, de cette accélération

ne font rares ni dans l’ancienne ni dans la

nouvelle mufiqneri:a'ieme dramatique. Cette nuance

de mouvementcontribue puiffamment à l’exprçffim,

lorfqu’elle eft bien émployée ; & cés paffag s plus

rapides, plus débités que le refte de l’air, fon* mieux

reffortir le fentiment que l’auteur , a voulu peindre.

Le re.our au mouvement primitif fe marque par les

mots premier mouvement en françois & primo tempo

ou tempo di prima en italien ; mais on ne doit pas

dbufer de ce moyen, fi l’on veut lui conferver fon

êffer.

2°. Quant au récitatif françois d’alors , qui étoit

celui de Rameau, il eft certain que les ornemens

dont il étoit chargé, que la prétention au chant

qui le dénaturoit, & l’efoèce de mefure à laquelle

on prétendoit raftreindre, le rendoient fort difficile

à débiter, non pas à caufe de l'oppofition qu'il y a

parmi nous entre l'accent mufical èr l ’accent du dif-

cours ; mais parce que toutes ces innovations aulieu

d’embeilir le récitatif, le défiguroient au point qu’il

rèfiftoit également au chant & au débit. Mais la

preuve que cette réfiftance n’étoit point inhérente au

récitatif françois , c’eft que le récitatif de Lulli, qui

étoit bien plus conforme au génie de la langue, fe

débitoit de fon temps beaucoup plus rapidement que

du temps de Rameau; & qu’aujourd’hui même, qu’on

ne peut plus l’entendre au théâtre, fi l’on a la cu-

riofité d’en chanter quelques fcènès, on reconnoit

qu’il fe prête aifément au. t/.^ir le plus rapide*

ÿ . Il s’en faut beaucoup que le récitatif italien

foit toujours également débité. C ’eft en effet un parler

harmonieux : mais ce parler eft fou vent une déclamation

lente & foutenue, principalement dans

les récitatifs accompagnés & obligés. Ne dit-on pas

que dans la fcène fimple, le récitatif eft plus débité que

dans la fcène avec accompagnement, & que dans celle-

ci certains paffages font plus rapides, plus débités que

d’autres ? Çe n’eft pas alors vouloir comme le prétend

Rouffeau , parler plus vîte que la parole. Ceft faire fuccé-

der un récitatif preflé, qui tient lieu de la fimple parole,

à un récitatif, oiila lenteur des fons, & les temps dont

ils font coupés repxéfentent la déclamation foutenue.

Et c’eft ce que Rouffeau^ reconnoit lui-même , au

mot récitatif iy oh il blâme avec raifon le dictionnaire

de l’académie, d’avoir dit d’une manière ab-

folue que le récitât f doit être débité. « 11 y a des

récitatifs, ajoute-t-il, qui doivent être débités, d’au-

rres qui doivent être foutenus. »

Il n’y a donc point de barbarie dans ce que fignifie

le mot débit : il, faut le conferver fur-tout

pour le récitatif, dont le ftyle, grâces fur-tout aux

déux grands maîtres italiens qui ont travaillé pour

notre théâtre, eft maintenant à' peu-près le même

en France qu’en Italie; & qui tantôt lentement déclamé

, tantôt fe précipitant comme la parole, fournit

dans ce dernier cas une acception ufuelle & pré-»

cife aux mots débiter & débit.

( M. Ginguené. )

DECAMERIDE. f f. C’eft le nom de l’un des

Elémens du fyftême de M. Sauveur, qu’on peut

voir dans les mémoires de l’académie des fciences ,

année 170s.

Pour former un fyftêtrte général qui fourniffe le

meilleur tempérament, & qu’on puiffe ajufter à

tous les fyftêmes, cet auteur, après avoir divifé

I l’o&ave en 43 parties, qu’il appelle mérides, &

fubdivifé chaque méride en 7 parties, qu’il appelle

eptamérides, divife encore chaque eptamér de en 19

autres parties auxquelles il donne'le nom de dèca-

mérides. L’odave fe trouve rrinfi divifée en 3010

parties égales, par lefquelles on peut exprimer,

fans erreur fenfible, les rapports de tous les inter-

1 valles de la mufique.

Ce mot eft.formé de «J?*«, dix, & de plgisi

partie................ , f J. J* Rouffeau. )

DécÀméride. Toutes les divifions de M. Sauveur

n’étoient propres qu’à aflïgner en nomb es ra-

tionels les rapports des fons tempérés : calcul abfo-

lument inutile dans la pratique. Tout ce qu’eft capable

d’accorder direélement le meilleur accordeur d’orgue

ou de c'avecin, c’eft une oélave, une quinte, une

quarte, une tièree majeure , difficilement une tierce mineure

, au moins fur le clavecin & le piano-forté.

A l’égard du ton majeur ou mineur, cela ne feroit

poffib'e que fur l’orgue, à un accordeur b:en exercé,

fur des tuyaux de la plus grande dimenfion & avec

un vent bien égal. O r , le ton eft à-peu-près la

fixième partie de l’eftave. Qu’on juge d’après cela

fi la quarante-troifième partie de la même ofiave

feroit appréciable ?

Il y a une marche plus expéditive & plus fure

pour l’orgue & le clavecin, c’eft d’accorder un de

cesinftrumens daprès un tempérament quelconque,

le plus exactement poffible ; de prendre e fuite fur

un monocorde très-long, les unifions de tous les

fons- de l’oétave la plus grave ; & de rapporter

exaétement fur une règle de la longueur du mono-

; corde , toutes ces divifions : c’e(t-à-dire, les lieux

fucceffifs du chevalet mobile.

Adéfaut d’inftrumerit ben accordé, on peut détev

miner foi-même par le calcul les points de divifio* du

monocorde. ( V oyez Tempérament & Monocorde. )

| ( M. Pabbc Feytôu. )

E e e