i C A D

fort peu d’égard aux quintes cachets. On rie s’em- I

barraffe meme pas beaucoup d’aller d’une confon-

nance parfaite a une autre parfaite : & en e ffet,

pourquoi s’y refuferoit-on dans le cours d’un morceau

, puifque dans un'afre de cadence parfaite on

le fait fans offenfer l’oreille. N’eft elle pas le juge

fouverain en mufique ? Et ce qui He la bleffe pas

dans un cas peut-il la bleffer dans un autre? On fait

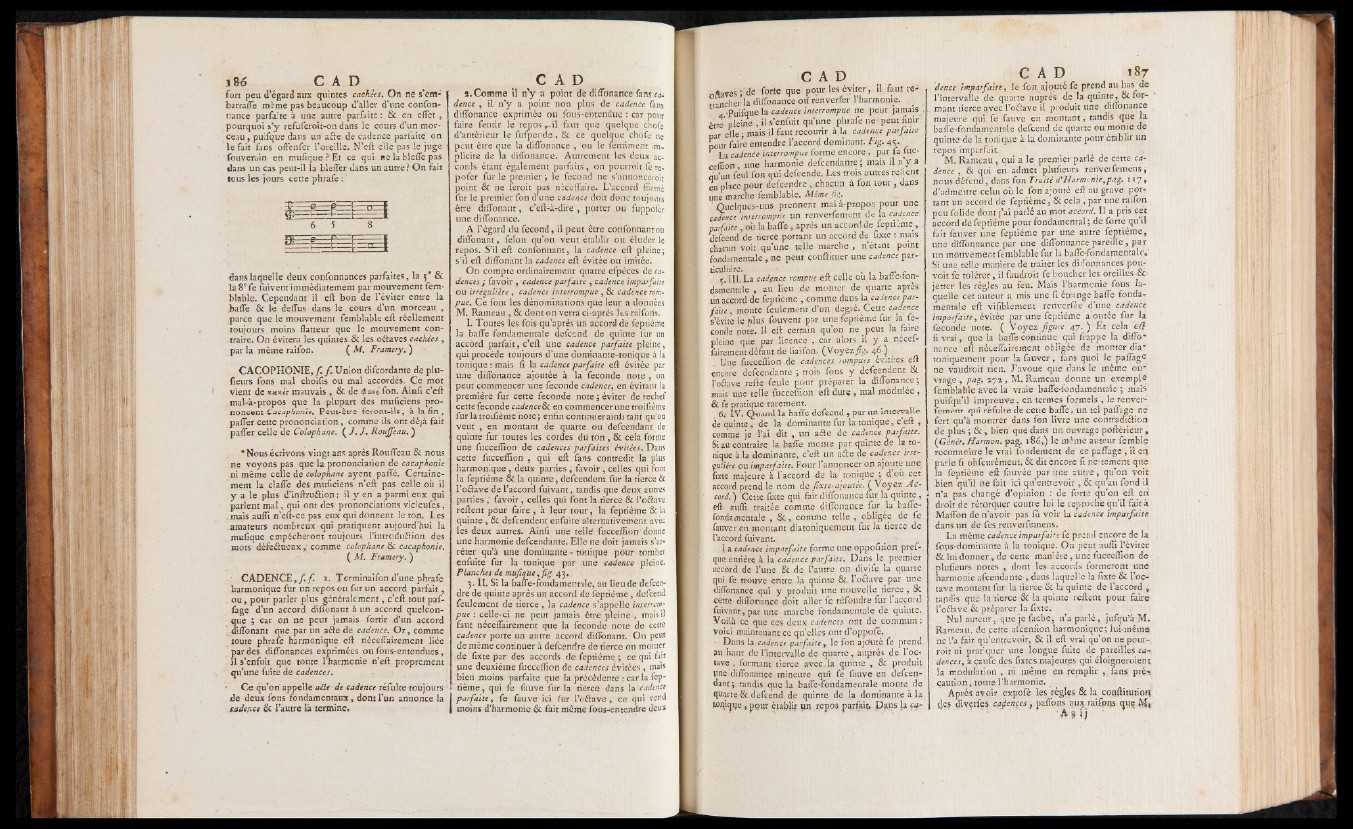

tous les jours cette phrafe

i—

6 5 8

dans laquelle deux confonnances parfaites, la 5e &

la 8efe luivent immédiatement par mouvement fem-

blable. Cependant il eft bon de l’éviter entre la

baffe & le de (Tus dans le cours d’un morceau ,

parce que le mouvement femblable eft réellement

toujours moins flatteur que le mouvement contraire.

On évitera les quintes & les oéfaves cachées ,

par la même raifon. ( M. Framery. )

CACOPHONIE, f . f Union difcordante de plufieurs

fons mal choifis ou mal accordés. Çe mot

vient de xaxiç mauvais , & de Qmé fon. Ainft c’eft

mal-à-propos que la plupart des muficiens prononcent

Cacaphonie. Peut-être feront-ils, à la fin,

pafler cette prononciation, comme ils ont déjà fait

pafler celle de Colophane. ( / . / . RouJJeau. )

* Nous écrivons vingt ans après Rouffeau & nous

ne voyons pas que la prononciation de cacaphonie

ni même celle de colophane ayent paffé. Certainement

la clafl*e des muficiens n’eft pas celle où il

. y a le plus d’inftru&ion : il y en a parmi eux qui

parlent mal, qui ont des* prononciations vicieufes,

.mais aufli n’eft-ce pas eux qui donnent le ton. Les

amateurs nombreux qui pratiquent aujourd’hui la

mufique empêcheront toujours l’introdu&ion des

mots défe&uecx, comme colophane 6c cacaphonie.

( M. Framery. )

CAD EN C E , ƒ f . 1. Terminaifon d'une phrafe

harmonique fur un repos ou fur un accord parfait,

o u , pour parler plus généralement, c’eft tout paf-

fage d’un accord diffonânt à un accord quelconque

; car on ne peut jamais fortir d’un accord

diffonânt que par un aâe de cadence. O r , comme

toute phrafe harmonique eft néceflairement liée

par des diffonances exprimées ou fotis-enteridues,

il s’enfuit que toute l’harmonie n’eft proprement

qu’une fuite de cadences.

r Ce qù’ori appelle aEle de cadence réfui te toujours

. de deux fons fondamentaux ., dont l’un annonce la

tadejict & l ’autre là termine.

C A D

a. Comme il n’y a point dé diffonance fans ri-

dence , il n’y a point non plus de cadence fans

diffonance exprimée ou fous-entendue : car pour

faire fentir le repos ,.i l faut que quelque chofe

d’antérieur le fufpende , & c e . quelque chofe ne

peut être que la diffonance , ou le fentiment implicite

de la diffonance. Autrement les deux accords

étant également parfaits , on pourroit fe re-

pofer fur le premier ; le fécond ne s’annonceroit

point & ne leroit pas nécefï'aire. L’accord formé

fur le premier fon d’une cadence doit donc toujours

être diffonânt, c’eft-à-dire , porter ou fuppofer

une diffonance.

A l'égard du fécond, il peut être confonnant ou

diffonânt, félon qu’on veut établir ou éluder le

repos. S’il eft conlonnant, la cadence eft pleine;

s’il eft diffonânt la cadence eft évitée ou imitée.

On compte ordinairement quatre efpèces de cadences

; favoir , cadence parfaite , cadence imparfaite

ou irrégulière , cadence interrompue , & cadence rompue.

Ce font les dénominations que leur a données

M. Rameau , & dont on verra ci-après les raifôris.

I. Toutes les fois qu’après un accord de feptième

la baffe fondamentale defeend de quinte fur ïm

accord parfait, c’eft une cadence parfaite pleine,

qui procède toujours d’une dominante-tonique à la

tonique : mais fi la cadence parfaite eft évitée par

une diffonance ajoutée à la fécondé note , on

peut commencer une fécondé cadence,.çn évitant la

première fur cette fécondé note;éviter derechef

cette fécondé cadence& en commencer une troisième

fur latroifième note; enfin continuer ainft tant qu’on

veut , en montant de quarte ou defeendant de

quinte fur toutes les cordes du ton , & cela forme

une fucceflion de cadences parfaites évitées. Dans

cette fuccefîion , qui eft fans contredit la plus

harmonique, deux parties, favoir, celles qui font

la feptième & la quinte, defeendent fur la tierce &

l’odave de l’accord fuivant,. tandis que deux autres

parties favoir, celles qui font la tierce & l’o&ave

reftent pour faire, à leur tour, la feptième &1»

quinte, & defeendent enfuite alternativement avec

les deux autres. Ainft une telle? fuccefîion donne

une harmonie defeendante. Elle ne doit jamais s’arrêter

qu’à une dominante - tonique pour tomber

enfuite fur la tonique par une cadence pleine.

Planches de mufique ,fig 43..

3. IL Si la baffe-fondamentale, au lieu de defeen-

dre de quinte après un accord de feptième, defeend

feulement de tierce, la cadence s’appelle interrompue

: celle-ci ne peut jamais être pleine-., mais il

faut néceffairement que la fécondé note de cette

cadence porte un autre accord diffonânt. On peut

de même continuer à defeendre de tierce ou monter

de fixte par des accords de feptième ; ce qui fait

une deuxième fuccefîion de cadences évitées, mais

bien moins parfaite que la précédente : car la fep-

(I tième, qui le fauve fur la tierce dans la cadence parfaite, fe fauve ici fur l’o&ave, ce qui rend

moins d’harmonie & fait même fous-entendre deux

C A D

oftave's;■ de forte que popr les éviter, il faut retrancher

la diffonance oiï renverfer l’harmonie.

a -Puifque la cadence interrompue ne p,eut jamais .

être pleine , il s’enfuit qu’une phrafe né-.peut finir"

par elle; mais il faut recourir à.U caiencc parfaite

pour faire entendre l’accord dominant. Fig. 4£.

* La cadence interrompue forme encore , par fa fuc-

ceffion, une harmonie defcèndante £ mais il n’y a

qu’un feul fon qui defeende. Les trois autres reftent

en place .pour descendre, chacun à fon tour, dans

une marche femblable. Même fig.

' Quelques-uns prennent mal à-propos pour une

cadence interrompue un renverfement de la cadence

parfaite , où la baffe | après un accord de fepiième ,

defeend de tierce portant un accord de fixte : mais

chacun voit qu’une telle marche, n’étant point

fondamentale , ne peut çonftituer une cadence par--

1 .111. La cadgncp rompue eft celle où la baffe-fondamentale

, au lieu de monter de quarte après

ün accord de.feptième , comme dans la cadence parfaite,

monte feulement d’un degré. Cette cadence

s’évite le plus fouvent par une feptième fur la fécondé

note. Il eft certain qu’on ne peut la faire

pleine que par licence;, car alors il y a néçef-

fairement défaut de liaifon. (Voyez fig. 46-) ,

Une fucceflion de cadences rompues .évitées eft

encore defeendante ; trois fons y defeendent &

j’oâave .refte feule pour préparer la diffonance;

mais une telle fucceflion eft dure , mal modulee,

& fe pratique rarement.

6i IV. Quand la baffe defeend , par un intervalle

de quinte, de la dominante fur la tonique, c’eft ,

comme je . l’ai dit , un aâ e de cadence, parfaite.

•Si au contraire la baffe monte par quinte de la tonique

à la dominante, c’eft un aéie de cadence irre-

gutiére .011 imparfaite. Four l’annoncer on ajoute une,

fixte majeure à l’accord de la/ tonique ; d’où cet

accord prend le nom d q fixte-ajoutée. (V o y e z A c cord.

) Cette ftxte qui fait diffonance fur la quinte,

eft’ aufli traitée comme diffonance fur la baffe-

fondamentale , & , comme telle , obligée de fe

fauver en montant diatoniquement fur la tierce de

l’accord fuivant. ’ ■ t - •

La cadence imparfaite forme une oppofition pref-

que entière à la cadence parfaite. Dans le premier

accord de l’une & de l’autre on divife la quarte

qui fe trouve entre la quinte & l’oélave par une

diffonance qui y produit une nouvelle tierce, &

cette diffonance doit aller fe réfoudre fur l’accord

fuivant, par une marche fondamentale de quinte.

Voilà ce que ces deux cadences ont de commun ;

voici maintenant ce qu elles ont d’oppofé,

• Dans la cadence parfaite, le fon ajo'uté fe prend

au haut de l’intervalle de quarte, auprès de Toc?

tave , formant tierce avecJa quinte , & produit

P ne diffonance mineure qui fe fauve en defeeu-.

dant ; tandis que la baffe-fondamentale monte de

quarte & defeend de quinte de la dominante à la

Pqiqqe , ppur éfablif un repos parfait. Dans la f<?-

C A D 187

àence imparfaite, le fon ajouté fe prend au bas de

l’intervalle de quarte auprès de la quinte, & for-

,. mant tierce qvec l’oélave il produit une diflbnance

majeure qui fe fauve en montant, tandis que la

baffe-fondamentale defeend de quarte ou monte de

quinte de la tonique à la dominante pour établir un

repos imparfait.

M. Rameau, qui a le premier parlé de cette cadence

, & qui en admet plufieurs renverfemens ;

nous défend , dans fon Traité d'Harmonie,pag. 1 1 7 ,

d’admettre celui où le fon ajouté efl au grave portant

un accord de feptième, & cela , par une raifon

peu folide dont j’ai parlé au mot accord. Il a pris cet

accord de feptième pour fondamental ; de forte qu’il

fait fauver une feptième par une autre feptième,

une diffonnance par une diffonnance pareille, par

un mouvement femblable fur la baffe-fondamental c»

Si une telle manière de traiter les diffopnances pou-

voit fe tolérer, il faudroit fe boucher les oreilles &

jetter les règles au feu. Mais l’harmonie fous laquelle

cet auteur a mis une ft étrange baffe fonda-.

mentale eft viftblémeut renverfée d’une cadence

imparfaite, évitée par une feptième ajoutée fur là

fécondé note. ( Voyez figure 47. ) Et cela^ e/?

fi vrai, que la baffe-continue qui frappe la diffo’

nance eft néceflairement obligée de monter dia"

toniquement pour la fauver, fans quoi le paffagô

ne vaudroit rien. J’avoue que dans le ’même ou"

vrage , pag. 272., M. Rameau donne un exempl®

femblable avec la vraie baffe-fondamentale; mais

puifqu’il improuve, en termes formels , le renver- -

fement qui réfulte de cette baffe, un tel paflage ne

1 fert qu’à montrer dans fon livre une contradi&ion

; de plus ; & , bien que dans un ouvrage poftérieur ,

| ( Génér. Harmon. pag. 186,) le même auteur femble

reconnoître le vrai fondement de ce paffage, il erç

parle ft obfcurémeut, & dit encore fi nettement que

la feptième eft fauvée par une autre, qu’on voit

bien qu’il ne fait ici qu’entrevoir , & qu’au fond il

• n’a pas changé d’opinion : de forte qu’on eft en

droit de rétorquer contré lui le reproché qu’il fait à

Maffon de n’avoir pas fù voir la cadence imparfaite

dans un de fes renverfemens.

La même cadence imparfaite fe prend encore de la ,

fous-dominante à la tonique. On peut aufîi l’éviter

& lui donner, de cette manière, une fucceflion de

plufieurs notes , dont les accords formeront une

harmonie afeendante-, dans laquelle la ftxte & l’octave

montent fur la tierce & la quinte de l’accord ,

tandis que la tierce & la quinte reftent pour faire

l’oâave.& préparer la ftxte;

Nul auteur, que je fâche, n’a parlé, jufqu’à M.

Rameau, de cette afeenfion harmonique; lui-méme

ne i’a fait qq’en|revoir, & il eft vrai qu’on ne pour-

roit ni prafquer une longue fuite de pareilles ça-*

dences, à çanfe des ftxte s majeures qui éloigneroient

-la modulation , ni même en remplir , fans pré-s

caution, toute l'harmonie.

Après avoir expofé les règles & la conftitutiorç

([es $YÇrfes ca^ençes f paffons au?; raifons M*

' A a i j