i7o B E M

fo l di'e^e qui feroit parfaitement étranger à la mo- 1

dulation du ƒ& fur lequel la baffe fait une cadence

parfaite , n’y peut paroître même comme

note de goût. Mais comme la bémol, il fait la tierce

du ton de fa d’abord mineure, & enfuite majeure.

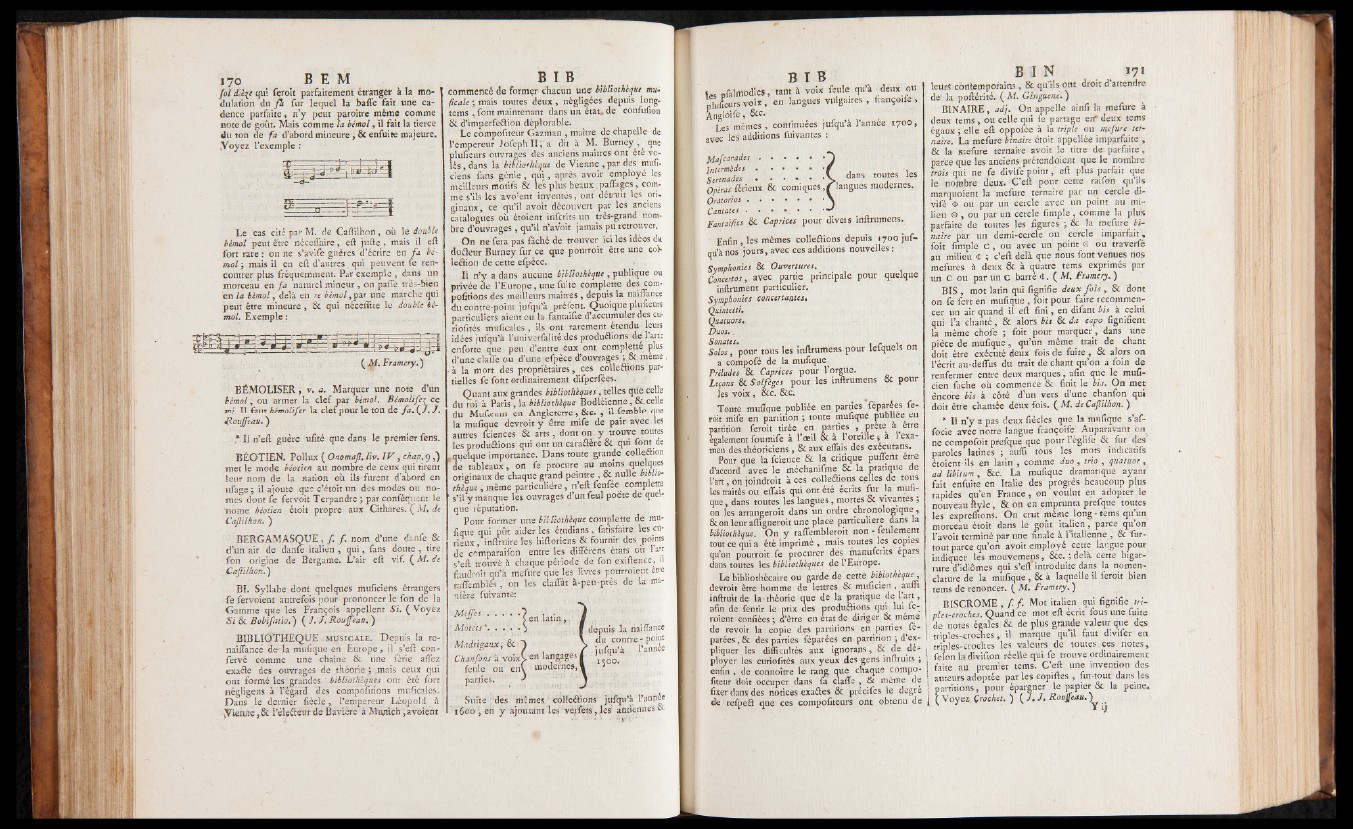

y oyez l’exemple :

Le cas cité par M. de Cafliîhon, où le double

bémol peut être néceffaire, eft jufte » mais il eft

fort rare : on ne s’àvife guères d’écrire en fa bémol

y mais il en eft d’autres qui peuvent fe rencontrer

plus fréquemment. Par exemple , dans un

morceau en fa naturel mineur , on paffe très-bien

en la bémol, delà en re bémof par une marche qui

peut être mineure , & qui néceflite le double bémol.

Exemple :

( 44. Framery.)

BÉMOLISER , v. a. Marquer une note d’un

bémol, ou armer la clef par bémol. B émotife{ ce

mi. Il faut bèmolifer la cle f pour le ton de fa . ( / . J.

Qoujfeau. )

* Il n’eft guère uftté que dans le premier fens.

BÉOTIEN. Pollux ( Onomafl. tiv. IV , chap. 9 ,)

met le mode béotien au nombre de ceux qui tirent

leur nom de la nation où ils furent d’abord en

ufage ; il ajoute que c’étoit un des modes ou nomes

dont fe fervoit Terpandre ; par conféquent le

’nome béotien étoit propre aux Cithares, f M* de

Cafliîhon. )

BERGAMASQUE , f f nom d’une danfe &

d’un air de danfe italien , qui , fans doute, tire

fon origine de Rergame. L’air eft vif. ( M. de

Cafliîhon. )

BI. Syllabe dont quelques muficiens étrangers

fefervoient autrefois pour prononcer le fon de la

Gamme que les François appellent Si. (V o y e z

Si & Bobifatio.) ( J. J. Rouffeau. )

BIBLIOTHEQUE musicale. Depuis la re-

naiffancé de-la mufique en Europe, il s’eft con-

fervé comme une chaîne & une férié affez

exaéle des ouvrages de théorie ; .mais ceux qui

ont formé les grandes -bibliothèques ont été fort

négligens à l ’égard des compositions muficales.

Dans le dernier fiècle, l’empereur Léqpold à

Vienne, & l’éle&eyr de Bavière à Munich, avoient

B 1 B

commencé de former chacun une bibliothèque mu-

fie ale y mais toutes deux , négligées depuis long-

tems , font maintenant dans un état» de confufion

& d’imperfeftion déplorable.

Le compofiteur Gazman , maître de chapelle de

l’empereur JofephlI; a dit à M. Burney, que

plufieurs ouvrages des anciens maîtres ont été volés,

dans la bibliothèque de Vienne , par des muficiens

fans génie, qui , après avoir employé les

meilleurs motifs & les plus beaux. paffages, comme

s’ils les' avo:ent inventés, ont détruit les originaux,

ce qu’ il avoit découvert par les anciens

catalogues où étoient inferits un très-grand nombre

d’ouvrages , qu’il n’avoit jamais pu retrouver.

On ne fera pas fâché de trouver ici les ideos du

doéleur Burney fur ce que poürroit etre une colf-

leâion de cette efpèce.

Il n’y a dans aucune bibliothèque , publique ou

privée de l’Europe, une fuite complette des com-

pofitions des meilleurs maîtres , depuis la naiffance

du contre-point jufqu’à préfent. Quoique plufieurs

particuliers aient eu la fantaifie d’accumuler des eu-

riofités muficales, ils ont rarement étendu leurs

idées jufqu’à l’univerfalité des productions de 1 art:

enforte que peu d’entre eux ont completté plus

d’une claffe ou d’une efpèce d’ouvrages ; même ,

-à la mort des propriétaires, ces collections partielles

fe font ordinairement difperféçs.

Quant aux grandes bibliothèques, telles que celle

du roi à Paris , la bibliothèque Bodleienne, & celle

du Mufæum en Angleterre , &c. , il femble que

la mufique devroit y être mife de pair avec les

autres fciences & arts, dont on y trouve toutes

les productions qui ont un caradère & qui font de

quelque importance. Dans toute grande colleChon

de tableaux, on fé procure au moins quelques

originaux de chaque grand peintre , & nulle bibliothèque

, même particulière, n’eft fenfee complette

s’il y manque les ouvrages d’un feul poète de quelque

réputation.

Pour former une bibliothèque complette de mufique

qui put aider les étudians, fatisfaire les curieux

, instruire les hiftoriens & fournir des points

de comparaifon entre les différens états où 1 art

s’eft trouvé à chaque période de fon exiftence, il

faudroit qu’à mefure que les livres pourroient être

raffemblés , "on les claffàt à-peu-ptès de la manière

fuivante:

Mejfes .

Motets*.

Madrigaux; &

en latin, ,

depuis la naiffance

du contre- point

r i t jufqu’à l’année

Charîfons 'k voix > en langages 1 *

feule ou éflV modernes,»

parties; f

Suite des mêmes collections jufqu’à l’année

160O } en y ajoutant les veffets, Jles1 afitïenne's &

b 1 B

Us nfalmodies, tant à voix feule qu’à deux ou

plufieurs v o ix , en langues vulgaires , françoife î,

Angldiie, &c. '

Les mêmes ,■ continuées jufqu’à l ’année . 1700,

avec les additions fuivantes ;•

JAafcarades...............................J

M 8 ..................v,, dans t0T s Opéras férieux & comiques,jT langues modernes.

Oratorios . . . . . . • \

Cantates . . . .

Fantai/tes & Caprices pour diveis inftrumens.

Enfin, les mêmes colleftions depuis 1700 jufqu’à

nos jours, avec ces additions nouvelles :

Symphonies & Ouvertures.

: Concertos, avec partie principale pour quelque

infiniment particulier.

! S ym p h o n ie s co n c e r ta n te s .

Quintettu

i Quatuors.

j Duos*.

[ Solos, pour tous les inftrumens pour lefquels on

a compofé de la mufique.

Préludes & Caprices pour l’orgue.

Leçons & Solfèges pour les inftrumens SC pour

les v o ix , &c. &c.

Toute mufique publiée en parties feparées fe-

[ rôit mife en partition ; toute mufique publiée^ en

partition feroit tirée en parties , prête a etre

j également foumife à l’oeil oc à l’oreille 5 a 1 examen

des théoriciens , & aux effais des exécutans.

Pour que la fcience & la critique puffeiit etre

d’accord avec le méchanifme 6c la pratique de

l’art, on joindroit à ces colleaions celles de tous

j les traités ou effais qui ont été écrits fur la mufique

, dans toutes les langues, mortes & vivantes ;

on les arrangeroit dans un ordre chronologique,

\ & on leur afligneroit une place particulière dans la

bibliothèque. On y raffembleroit non - feulement

tout ce qui a été imprimé , mais toutes les copies

qu’on poürroit fe procurer des inanuferits epars

dans toutes les bibliothèques de l’Europe.

Le bibliothécaire ou garde de cette bibiotheque,

devroit être homme de lettres 8c muficien , ■ auffi

inftruit de la" théorie que de la pratique de t art,

afin de fentir le prix des productions qui Jg|j le- •

roient confiées ; d’être en état de diriger & meme

de revoir la copie des partitions en parties Réparées

, & des parties fêparées en partition ; d’ex- I

pliquer les difficultés aux ignorans, & de dé- i

ployer les curiofités aux yeux des gens inftruits ;

enfin , de connoître le rang que chaque compofiteur

doit occuper dans fa claffe , & même de

fixer dans des notices exactes & précifes le degré

de refpeét que ces compofiteurs ont obtenu de [

BI N *7*

leurs contemporains, & qu’ils ont droit d’attendre

de’ la poftérité. ( M. Ginguené. )

BINAIRE, adj. On appelle ainfi la mefure à •

deux tems, ou celle qui fe partage em deux teins

égaux ; elle eft oppofée à la triple ou rnefure ternaire.

La mefure binaire étoit appellée imparfaite ,

& la mefure ternaire avoit le titre de parfaite,

parce que les anciens prétendoient que le nombre

trois qui ne fe divife point,' eft plus parfait que

le nombre deux. C ’eft pour cette raifon qu’ils

marquoient la mefure ternaire par un cercle di-

vifé ou par un cercle avec un point au milieu

© , ou par un cercle fitnpie , comme la plus

parfaite de toutes les figures , & la mefure binaire

par un demi-cercle ou cercle imparfait,

foit fimple c , ou avec un point @ ou traverfé

au milieu 4 ; c’eft delà que nous font venues nos

mefures à deux & à quatre tems exprimés par

un C ou par un C barre 4 . ( M. Framery. )

B IS , mot latin qui fignifie deux fois , & dont

on fe fert en mufique , loit pour faire recommencer

un air quand il eft fini, en ci Tant bis a celui

qui l’a chanté, & alors bis & da eapo fignifient

la même chofe j foit pour marquer, dans une

pièce de mufique, qu’un même _ trait de chant

doit être exécuté deux fois de fuite , & alors on

l ’écrit au-deffus du trait de chant qu’on a foin de

renfermer entre deux marques , afin que le muficien

fâche où commence & finit le bis. On met

encore bis à côté d’un vers d’une chanfon qui

doit être chantée deux fois. ( M. de Cajlilhon. ).

* Il n’y a pas deux fièçles que la mufique s’af-

focie avec notre langue françoife Auparavant on

ne compofoit prefque que pour t’eglife & fur des

paroles latines ; auffi tous les mots indicatifs

etoient-ils en latin , comme duo, trio , quatuor,

a i libitum, &c. La mufique dramatique ayant

fait enfuite en Italie des progrès beaucoup plus

rapides qu’en France , on voulut en adopter le

nouveau ftyle , & o n en emprunta prefque toutes

les expreffions. On crut même long - tems qujun

morceau étoit dans le ROut italien , parce qu on

l’avoit terminé par une finale à ritalienne , & fur-

tout parce qu’on avoit employé cette langue pour

indiquer les mouvemens, &c. ; delà, cette bigarrure

d’idiômes qui s’eft’ introduite dans la nomenclature

de la mufique , & à laquelle il feroit bien

tems de renoncer. ^ M. Framery.')

B 1SCROME , f. f . Mot italien qui fignifie triples

croches. Quand ce mot eft écrit fous une fuite

de notes égales & de plus grande valeur que des

triples-croches, il marque qu’il faut divifer eu

triples-croches les valeurs de' toutes,ces notes,

félon la divifion réelle qui fe trouve ordinairement

faite au premier tems. C ’eft une invention des

auteurs adoptée pat les copiftes , fur-tout dans les

partitions, pour épargner le papier & la peine.

£ Voyez, Crochet. ) ( J. J. Routfeau.)