de fiâmes ; jargon plat & froid que la pafiàon ne

connut jamais, & dont la bonne mufique n’a pas

plus bfcloin que la bonne poéfie. L’inftânt d’une réparation

, celui où l’un des' deux amans va à la mort

ou dans les bras d’un autre; le retour fincëre d’un

infidèle; le touchant combat d’une"mère & d’un fils

voulant mourir l'un pour l’autre; tou' ces momens

d’affiiétion ou l’on ne laifie pas de rftr des larmes

délicieufes : voilà les vrais fujets qu’il faut traiter en

duo avec cette {implicite de paroles qui convient

au langage du coeiïr. Tous ceux qui ont fréquenté

les théâtres lyriques favent combien ce feul mot

addio peut exciter d’a t ndriflement & d’émotion dans' _

tout un fpt&acle. Mais fitôt qu’un trait d’efprit on

un tour phiafé fê laiffe apercevoir, à l’in fiant le

charme eft détruit, & il faut s'ennuyer ou rire.

Voilà quelques unes des obfeivarions qui regardent

le poète. A l'égard du mufiçien, e’tft à lu de

trouver un chant convenable an fujet, & diftr.bué

ce telle forte que, chacun des interlocuteurs parlant

à fon tour, toute la fuite du dialogue ne forme qu’une

mélodie, qui, fans changer de R je t , ou du moins

fans altérer le mouvement, pâlie dans fon progrès

d’une partie à l’autre, fans ceffer d’êt e une & lans

enjamber. Les duo qui font le plus d \ ffet font ceux

des voix égales, parce que l’harmonie en eft .plus

rapprochée; & entre les voix égales, celles qui

font le plus d’effet /ont les deflus, parce que leur

diapafoc plus aigu fe rend plus diftieft., & que le

fon en eft plus touchant. Aufii les duo de cette efpèce

font-ils les feuls.employés-par les Italiens dans leurs

tragédies, & je ne doute pas que l’ufage des caftrati

dans les rôles d’hommes ne foit du en partie à cette

obfervation. Mais quo'qu’il doive y avoir égalité

entre les voix, & unité dans la mélodie, ce n’eft

pris à dire que les deux parties doivent être exactement

femblables dans leur tour de chant ; car outre

lia diverfité des ftyles qui leur convient, il eft très-

rare que la fituatien des deux aéteurs foit fi parfaitement

la même qu’ils doivent exprimer leurs fenti-

mens de la même manière u ainfi le muficien doit

varier leur accent & donner à chacun des deux le

caraCtère qui peint le mieux l’ctat de fon ame, fur-

tout dans le récit alternatif.

Quand on joint enfemble les deux parties, ( ce

qui doit fe faire rarement & durer p eu ), il faut

trouver un chant fufceprible dune marche par tierces

ou par fixtes, dans lequel la fécondé partie faffe

fon effet fans diftraire de la première. (Voyez Unité

de Mélodie.) Il faut garder la dureté dès diffonances,

les fens peiçans & renforcés, le fortijfimo de l’or-

cheftre pour des inftans de défordre & de tranfports

où les aCteurs , femblant s’oublier eux - mêmes y

portent leur égarement dans l’ame de tout fpeCtateui

fenfible, & lui font éprouver le pouvoir de l’harmonie

fobrement ménagée ; mais ces inftans doivent

êtres rares, courts & amenés avec art. 11 faut, par

une mufique douce & affe&ueufe, avoir déjà difpofé

l’oreille & 4e coeur à l’émotion, pour que l’une &

l’autre fe prêtent à-ces ébranlemens violens, & ii faut

qui's paüfe t avec la rapid.té qui convient à notre

iôibleftè; car quand i’agitaùcn eft trop forte, elle ne .

peut durer, & tout ce qui eft aiï-be a de la nature

ne true he pluSi-

Comrne je ne me flatte pas d’avoir pu me faire

entendre partout allez clairement dans cet art c-le, je

crois devoir y joindre un exemple fur lequel le lecteur

, comparant mes idées , pourra les concevoir p.us

. aifément. 11 eft tiré de l’Oiyinpiade de M. Métaftafio ;

; les curieux feront bhn de chercher dms la mufique

du même opéra, par Pergo èle, comment cé prem ôr

mufseien de fen temps Si. du nôtre a trai.é ce duo dent

voici le lujet.

Mégac’ès s’étant engagé à combattre pour fen ami

dans des jeux où le prix du vainqueur doit être la

belle Ariftée, ret ouve dans cette même Ariftée 1»

maîtreffe qu’il adore, Charméexiu combat qu’il va

foutenir & qu’elle attribue à fon amour pour elle,

Ariftée lui dit à ce fujet les chofes les plus tendres

auxquelles il répond non. moins tendrement, mars

avec le défefpoir fecret de ne pouvoir' retirer fa

parole, ni fe dif’enfer de fair.?, aux dépens de tout

fon'bmheur, celui.d’un ami auqod il doit la vie.

Ariftée, alarmée de la douleur quelle lit dans fes

yeux, & que confirment fes difeours équivoques 6c

interrompus, lui témoigne fon inquiétude, & ,Mé-

gaelèsne pouvant plus fupporte?, à-1..-fois, fon défefpoir

& le trouble de fa maîtreffe, part fans ^’expliquer

& la laine en proie aux plus -rives craintes,.

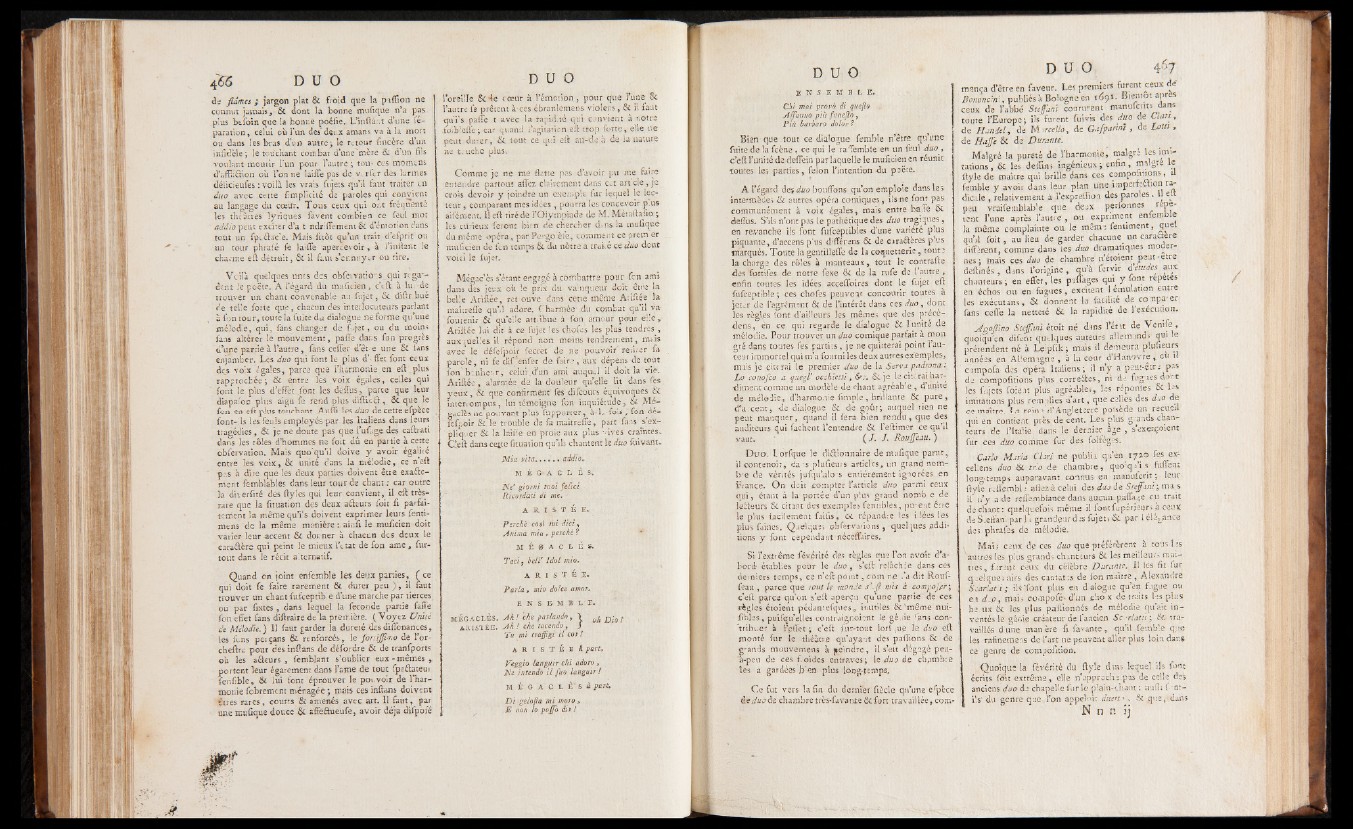

Cleft dans cette fituation qu’ils chantent iQ duo fuivant»

Mia vita, . . . . . addio, . ■

M £ G> A C L È s.

Tie* giorni taoi felïci

Ricordati di me. '

A B. 1 S T É E.

Perché coal mi did,

Anima, mia, perché ?

M E 8 A C L È *.

Tad3 belP Idol mio,

A R I S T É E*

Parla, mio d'olce amor.

E N S E- M B L'E» ,

MÊGACLÈSv Ah! che parlando, \ ^ DlQt

AR1STÉE. Ah ! che tacendo, ƒ

Tu mi traffigi il cor t

A R I S T É ï l part,

Veggio languir chi adoro,

isle in ten do il fuo languir!

M É G À C L È' S è p a r t ,

Di gelofia mi moro ,

^ E non lo pojfo dir !

E N S E M B L E .

Chi mai provó di quefio

Affaniio più fitnèjlo,

Piu barbaro dolor ?

Bien que tout ce dialogue femble n’être qu’une

fitite de la fcène , ce qui le raTemble en un feul duo ,

c’eft l’unité de deffein par laquelle le muficieii en reunit

toutes les parties, félon l’intention du peëre.

A l’égard de$ duo bouffons qu’on emploie dans les

intermèdes & autres opéra comiques, ils ne font pas

communément à voix égales, mais entre baffe &

deffus. S’ils n’ont pas le pathétique des duo tragiques,

en revanche fis font fufceptibles d’une variété plus

piquante, d’accens p'us différsns & de cmélères plus

marqués. Toute la gentilleffe de la coquetterie, tout?

la charge des rôles à manteaux, tout le contrafte

des ‘fbttifes de notre fexe & de la rufe de 1 autre,

enfin toutes les idées acceffoires dont le fujet eft

fufceptible ; ces chofes peuvent concourir toutes a

jeter de l’agrément & de l’intérêt dans ces duo, dont

les règles 'ont d’ailleurs les même; que des précédons,

en ce qui regarde le dialogue 6c l'unité de

mélodie. Pour trouver un duo comique parfait à mon

gré dans toutes fes partiis, je ne quitterai point l’auteur

irpmortel qui m’a fourni les deux autres exemples,

mais je citerai le premier duo de la Serva padrona:

Lo conofco a quegl’ occhictti 3 &. je le citerai hardiment

comme un modèle- de chant agréable , d’unite

de mélodie, d’harmonie (impie, brillante & pure,

d’a/cent, de dialogue & de goût; auquel rien ne

peut manquer, quand il fera bien rendu, que des

auditeurs qui fâchent l’entendre & l’eftimer ce qu’il

vaut. ' (/. J. Roujfeau.)

Duo. Lorfque le dictionnaire de mufique parut,

fi contenoir, dats plufieurs articles, un grand nom- :

Ire de vérités jufqualo s entièrement ignorées en

Fiance. On doit compter l’article duo parmi ceux

oui, étant à la portée d’un plus grand nomb e de

lecteurs & citant des exemples fennbles, pire ut erre

le plus facilement failis, 6c répandre les ilées les

plus f.iines. Quelques ebfervasions , quelques additions

y font cependant néceffaires.

Si l’extrême févérité des règles que l’on avoît d’abord

établies pour le duo, s’gft relâchée dans ces

derniers temps, ce n’eft point, com re .’a dit Rouf-

feau , parce que tout Iç monde s9 f i mis à comyofir ;

c’eft parce qu’on s eft aperçu qu’une partie de ces

règles étoient pédantefques, inutiles &.’même nui-

fiblas, puifqu’elles contraignoient le gê.ùe fan s contribuer

à l’pffet ; c’eft fur-tout lorl,;ue le duo eft

monté fur le théâtre qu’ayant des pallions & de

g-ands mouvemens à peindre, Il s’eu dégagé peu-

"à-peu de ces f.oides entraves; le duo de chambre

les a gardées bien plus long-temps.

Ce fut vers la fin du dernier fiècle qu’une espèce

èeduo de chambre très-favante & fort travaillée, cornmsnça

d’être en faveur. Les premiers furent ceux de

Bononc'ml, publiés à Bologne en 1691. Bientôt apres

ceux de l’abbé S té fa n i coururent manufents dans

toute l’Europe; ils furent fuivis des duo de Clan,

de Handel, de M trcello, de Gafparinl , de Loin ,

de Hajfe & de Durante.

Malgré la pureté de l’harmonie,' malgré les iml-

tâtions, & les deffin> Ingénieux; enfin, maigre le

ftyle de maître qui brille dans ces comportions, u

femble y avoir dans leur plan une .imperfection radicale

, relativement à l’expreftio.i des paroles. U elt

peu vraifemblable que deux perfonnes répètent

l’une après l’autre , ou expriment enfembl^

la même complainte ou le même fentiment, que

qu’il foit, au lieu de garder chacune un caractère

différent, comme dans les duo dramatiques modernes;

mais ces duo de chambre n’étoient^ peut-etre

deftinés, dans l’origine, qu’à fervir à'études aux

chanteurs ; en effet, les paffages qui y font répétés

en échos ou en fugues, excitent I émulation entre

les .exécutans, ôi. donnent la facilite de co npa er

fans celle la netteté & la rapidité de l’exécution.

Agofiino Stejf.mi étoit né dans l’étit de Venife »

quoiqu'on difenc quelques auteurs allemand; qui le

prétendent né à Le':pfik; mais îl demeura pluheurs

années en Allemagne , à la cour d’Hanovre v eu il

compofa des opéra Italiens; il n’y a peut-être pas

de compofitions plus correctes, ni de fugues dort

les fujets foie.at plus agréables, les réponles & 1-^

imitations plus remplies d’art, que celles des duo de

ce maître. La reine d’Angleterre poisede un recueil

qui en contient près de cent. Les plus grands chanteurs

de l’Italie dans le dernier^ âge , s’exerçoient

fur ces duo comme fur des folféges.

Carlo Maria Clari ne publia qu’en 1710 fes ex-

cellens duo & tr.o de chambre, quoqa’i s fuflent

long-temps auparavant connus en manuferit ; leur

ftyle rcffembl ; aflez à celui des duo de Steffani‘9 ma s

il n’y a de reffembiance dans aucun, p.affage eu trait

de chant: quelquefois même il fontfupérjeurs à ceux

de S.effau, par f i grandeur des fujet» & par 1 élétance

de» phrafes de mélodie.

. Mai; ceux de ces duo que préférèrent à tous les

autres les plus grands chanteurs & les meilleurs mai-

, très, furent ceux du célèbre Durante, Il !c-s fit fur

quelque; airs des cantates de fon maître , Alexandre

Scarlat.i ; ils'font plus en d alogue qu’en fugue ou

e i d.:.o f mai ; compofé' d’un cho x de traits les plus

bs ux & lés plus pafiionnés de mélodie qu’ait inventés

le génie créateur de l'ancien S c ’datir, & travaillés

d une man ère ft lavante, qu’il femble que

les rafinemens de l’art ne peuvent aller plus loin dans

ce genre de compofition.

Quoique la levé ri té du ftyle dms lequel ils font

écrits foit extrême, elle n’approche pas de celle des

anciens duo de chapelle fur lo plain-chant : aufii { -nt-

i'.s’ du genre que .l’on appelait duett.->. & que, dans

N n n ij