2 2 1 C H A

Chaconne eft un texte que la danfe doit interpréter ;

les pas, les geftes, les évolutions des danfeurs

doivent occuper agréablement les yeux pendant

que l’oreille jouit de la beauté des chants , des accords

, des modulations , & que le fpôéiateur partagé

entre deux plaifirs, juge fans fatigue du rapport

de ce qu’il voit avec ce qu’il entend.

La fymphonie fimple ne parlant qu’à l’oreille ,

demande une attention plus recueillie , que l’extrême

délicateffe de cet organe ne lui permet pas

de fupporter fi long - temps. Ou l’on attache

un fens à ce qu’on entend , on fuit avec

attention le développement du fujet , les effets

d’harmonie, les modulations, les naances, les

contraires & les retours ; & la laffitude fuivroit

bientôt une trop longue jouiffance : ou l’on

écoute machinalement, on ouvre paffivement

l ’oreille au vain plaifir des fons ; & une longue

fuite de fons , quelque agréables qu’ils foient,

quand ils ne difent rien à l’efprit, n’eft antre chofe

qu’un long ennui.

L'étymologie du mot Chaconne eft affez difficile

à débrouiller. On appelloit anciennement

ciecona en Italie un trait de baffe fondamentale

fur lequel on s’exerçoità compofer, & dont peut-

être quelqu’aveugle {Cieco) étoitl’inventeur. Dans le

dixième volume des ouvrages deTarquinio Merula,

imprimé à Venife en 1635 , on trouve un duo

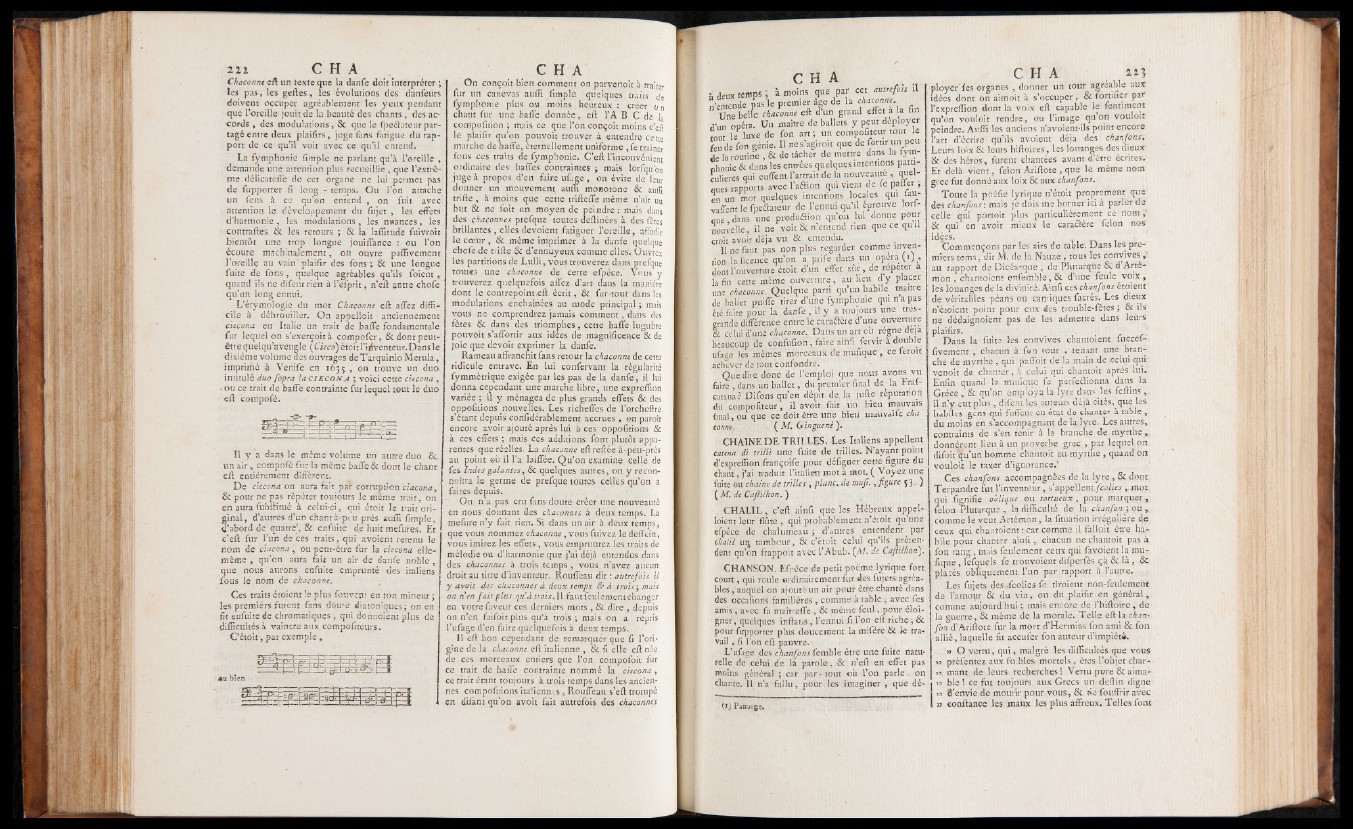

intitulé duo fopra la c iecona ; voici cette ciecona,

- ou ce trait de baffe contrainte fur lequel tout le duo

eft compofé.

■

I l y a dans le même volume un autre duo &

un air, compofé fur la même baffe & dont le chant

eft entièrement différent.

De ciecona on aura fait par corruption ciacona,'

& pour ne pas répéter toujours le même trait, on

en aura fubftitué à celui-ci, qui étoit le trait o r iginal

, d’autres d’ un chant à-peu près suffi fimple,

d’abord de quatre’, & enfuite de huit mefures. Et

c’eft fur l’un de ces traits, qui avoient retenu le

nom dé ciacona, ou peut-être fur la ciecona elle-

même , qu’on aura fait un air de danfe noble ,

que nous aurons enfuite emprunté des italiens

fous lé nom de chaconne.

Ces traits étoient le plus fouvept en ton mineur ;

les premièrs furent fans dôme diatoniques; on en

fit enfuite de chromatiques , qui donnoient plus de

difficultés à vaincre aux compofiteurs.

.C’étoit, par exemple,

C H A

On conçoit bien comment on parvenoit à traiter

fur un canevas aLiffi fimple quelques traits' (je

fymphonie plus ou moins heureux : créer u n

chant fur une baffe donnée, eft l’A B C de la

conipefition ; mais ce que l’on conçoit moins c’eft

le plaifir qu’on pouvoir trouver à entendre cette

marche de baffe, éternellement uniforme ,fe traîner

fous ces traits de fymphonie. C ’eft l'inconVénient

ordinaire des baffes contraintes ; mais lorfqu’on

juge à propos d’en faire ufage, on évite de leur

donner un mouvement auffi monotone & aufli

trifte, à moins que cette trifteffe même n’ait un

but & ne foit un moyen de peindre ; mais dans

des çhaçonnes prefque toutes deftinées à des fêtes

brillantes , elles dévoient fatiguer l’oreille, affadir

le coetir, & même imprimer à la danfe quelque

chofe de trifte 8c d’ennuyeux comme elles. Ouvrez

les partitions de Lu lli, vous trouverez dans prefque

toutes une chaconne de cette efpèce. Vous y

trouverez quelquefois affez d’art dans la manière

dont le contrepoint .eft écrit, & fur-tout dans les

modulations enchaînées au mode principal ; maïs

vous ne comprendrez jamais comment, dans des

fêtes & dans des triomphes, cette baffe lugubre

pouvoit s’affortir aux idées de magnificence & de

joie que devoit exprimer la danfe.

Rameau affranchit fans retour la çhaçonne de cette

ridicule entrave. Ên lui confervant la régularité

fymmétrique exigée par les pas de la danfe, il lui

donna cependant une marche libre, une expreffion

variée ; il y ménagea de plus grands effets & des

oppofitions nouvelles. Les richeffes de l’orcheftre

s’étant depuis confidérablement accrues , on paroît

encore avoir ajouté après lui à ces oppofitions &

à ces effets ; mais ces additions font plutôt apparentes

que réelles. La chaconne eft reftée à-peu-prés

au point ©ù il l’a laiffée. Q u ’on examine celle de

fes Indes galantes, & quelques autres, on y recon-

noîtra le germe de prefque toutes celles qu’on a

faites depuis.

On n’a pas cru fans doute créer une nouveauté

en nous donnant des chaconnes à deux temps. La

mefure n’y fait rien. Si dans un air à deux temps,

que vous nommez chaconne, vous fuivez le deffein,

vous imitez les effets, vous empruntez les traits de

mélodie ou d’harmonie que j’ai déjà entendus dans

des chaconnes à trois temps , vous n’avez aucun

droit au titre d’inventeur. Rouffeau dit : autrefois il

y avoit des chaconnes à. deux tempis. & à trois y maïs

on n en fait plus quà trois. 11 faut feulement changer

en votre faveur ces derniers mots , & dire , depuis

on n’en faifoit plus qu’à trois ; mais on a repris

l’ufage d’en faire quelquefois à deux temps.

11 eft bon cependant de remarquer que fi l’origine

de la chaconne eft italienne , & fi elle eft née

de ces morceaux entiers que .l’on compofoit fur

ce trait de baffe contrainte nommé la ciecona ,

ce trait étant toujours à trois temps dans les anciennes

compofirions italiennes, Rouffeau s’eft trompé

çn difant qu’on avoit fait autrefois des chaconne

C H A

à deux temps; à moins que par cet j f g f f >1

n’entende pas le premier âge de la chac°nne- -

Une belle chaconne eft d’un grand effet à la fin

d’un opéra. Un maître de ballets g peut déployer

tout U luxe de fon art ; un compofiteur tout le

feu de fon génie. Il nes’agiroit que de fortir un peu

de la routine , & de tâcher de mettre dans la fym-

nhonie & dans les entrées quelques intentions particulières

qui euffent l’attrait de la nouveauté , quell

e s rapports avec l ’aftion qui vient de le palier ,

en un mot quelques intentions locales qui iau-

vaffent le fpe&ateur de l’ennui qu’il éprouve lorl-

mie dans une production qu’on lui donne pour

nouvelle, il ne voit & n’entend rien que ce qu il

croit avoir déjà vu & entendu.

Il ne faut pas non plus regarder comme invention

la licence qu’on a prife dans B I P S

dont l’ouverture étoit d’un effet sûr, de repeter a

la fin cette même ouverture, au lieu d’y placer

une chaconne. Quelque parti qu’un habile maître

de ballet puiffe tirer d’une fymphonie qui n a pas

été faite pour la danfe, il y a toujours une tres-

grande différence entre le caractère d’une ouverture

& celui d’une chaconne.. Dans un art ou regne déjà

beaucoup de confufioh, faire aihfi fervir à double

ufage lés mêmes morceaux de mufique , ce feroit

achever de tout confondre.

Que dire donc de l’emploi que nous avons vu

faire , dans un ballet, du premier final de_ la Fral-

catana? Difons qu’en dépit de, la jufte réputation

du compofiteur, il avoit fait un- bien mauvais

final, ou que ce doit être une bien mauvaife cha-

conne. , ( M, Ginguenc ).

CHAINE DE TRILLES. Les Italiens appellent

catena di trilli une fuite de trilles. N’ayant point

d’expreffion françoife pour défigner cette figure du

chant, j’ai traduit l’italien mot à mot. ( Voyez une

fuite ou chaîne de trilles , plane. de muß. , figure 53• )

( M. de Cafiilhon. )

CH A L IL , c’eft ainfi que les Hébreux appel-

loient leur flûte, qui probablement n’étoit qu’une

éfpèce de chalumeau ; d’autres entendentpar

chalil uij tambour, & c’étoit celui qu’ ils prétendent

qu’on frappoit avec l’Abub. (M. de Cafiilhon).

CHANSON. Efpèce de petit poëme lyrique fort

court, qui roule ordinairement fur des fujets agréables

, auquel on ajouté un air pour être chanté dans

des occafions familières , comme à table , avec fes

amis, avec fa maîtreffe , & même feul, pour éloigner,

quelques inftans, l’ennui fi l’on eft riche ; &

pour fupporter plus doucement la mifère & le travail

, fi l’on eft pauvre.

L’ufage des chanfons femble être une fuite naturelle

de celui de là parole, & n’eft en effet pas

moins général ; car par - tout où l’on parle . on

chante. 11 n’a fallu, pour.les imaginer , que déc

H A

ployer'fes organes , donner un tour agréable aux

idées dont on aimoit à s’occuper, & fortifier par

l’expreffion dont la voix eft capable le fentiment

qu’on vouloit rendre, ou l’image qu’on vouloit

peindre. Auffi les anciens n’avoient-ils point encore

l’art d’écrire qu’ils avoient déjà des chanfons.

Leurs loix & leurs hiftoires, les louanges des dieux

& des héros, furent chantées avant d’être écrites.

Et delà vient, félon Ariftote , que le même nom

grec fut donné aux loix & aux chanfons.

Toute là poéfie lyrique n’étoit proprement que

des chanfons'. mais je dois me borner ici a parler de

celle qui portoit plus particulièrement ce nom ,l

& qui en avoit mieux le caractère félon nos

id^es.

(Commençons par les airs de table. Dans les premiers

tems, dit M. de la Nauze , tous les convives ,

au rapport de Dicéarque , de Plutarque & d Ane-

mon , chantoient enfemble, & d’une feule - voix ,

lés louanges delà divinité. Ainfi ces chanfons etoient

de véritables péans ou cantiques facrés. Les dieux

; n’étoient point pour eux dés trouble-fêtes ; & ils

ne dedaignoient pas de les admettre dans leurs

. plaifirs.

Dans la fuite les convives chantoient fuccef-

; fivement , chacun à fan tour , tenant une branché

de myrthe g qui paffoit de la main de celui qui

' venoit de chanter , à celui qui chantoit après lui.

Enfin quand la mufique fs perfeâionna dans la

Grèce , & qu1on employa la lyre dans les feftins ,

il n’y eut plus , difent les auteurs déjà cités, que les

i habiles gens qui fuffent en état de chanter à table ,

du moins en s’accompagnant de la lyre. Les autres,

contraints de s’en tenir à la branche de myrthe,

donnèrent „lieu à un proverbe grec , par lequel on

difoit qu’un homme chantoit au-myrthe , quand on

vouloit le taxer d’ignorance.5.

Ces chanfons accompagnées de la lyre , & dont

Terpandre fut l’inventeur, s’appellent feolies ,-inot

qui fignifie oblique ©u tortueux , pour marquer,

lelon Plutarque , la difficulté de la chanfon ; ou ,

comme le veut Artémon, la fituation irrégulière de

ceux qui chantoient : car comme il falloit être habile

pour chanter ainfi , chacun ne chantoit pas à

fon rang , mais feulement ceux qui favoient la mufique

, lefquels fe trouvoient difperfés çà & là , &

placés obliquement l’un par rapport à l’autre.

Les fujets des -feolies fe tiroient non-feulement

de l’amopr & du vin, ou du plaifir en général,

comme aujourd’hui ; mais encore de l’hiftoire , de

la guerre, & même de la morale. Telle eft la chanfon

d’Ariftote fur la mort d’Hermias fon ami & fon

allié, laquelle fit accufer fon auteur d’impiété.

» O vertu , qui, malgré les difficultés que vous

m préfentez aux fo'.bles mortels , êtes l’objet char-

» mant de leurs recherches ! Vertu pure & aima-

I jj ble ! ce fut toujours aux Grecs un deftin digne

>j fl’envie de mourir pour vous, & de fouffrir avec

, n confiance les maux les plus (l) Panurge. affreux. Telles font