3<S A C C

meit les deux derniers fons d’un chant portant un

accompagnement fyllabique , ou d’un chant grave

compofé de notes d’égale valeur ; pour faire lentir

la terminaifon de la phrafe harmonique , on pla-

Ço't une diffonance dans le pénultième accord parfait.

Cette altération de Yaccord de tonique faifoit

defirer Yaccord parfait fuivant, dont il retardoit,

dont il fufpendoit la rêfonnance. On appella ces

accords altérés , accords par fûfpenfion. Exemple :

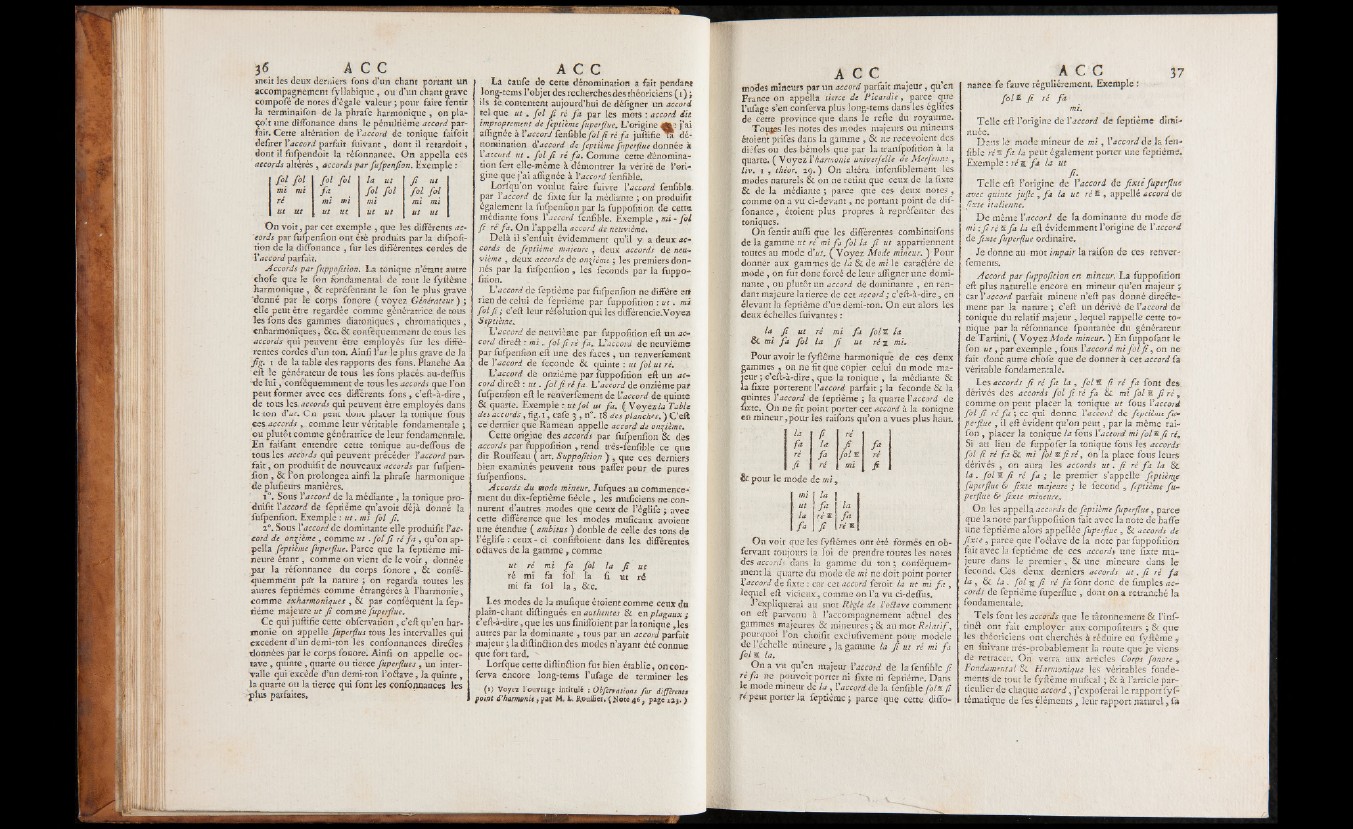

fo l fol fo l fo l la ut J! ut

mi mi f* . fo l fo l fa t fol

ré mi mi mi mi mi

ut ut ut ut ut ut ut ut

O n voit,par cet exemple , que les différents accords

par fûfpenfion ont été produits par la difpofi-

tion de la diffonance , fur les différentes cordes de

Y accord parfait.

Accords par fuppofition. La tonique n’étant autre

chofe que le fon fondamental de tout le fyftême

harmonique , & repréfentant le fon le plus grave

‘donné par le corps fonore (v o y e z Générateur) ;

elle peut être regardée comme génératrice de tous

les ions des gammes diatoniques , chromatiques ,

enharmoniques, &c. & eonfêquemment de tous les

accords qui peuvent être employés fur les différentes

cordes d’un ton. Ainfii’i# le plus grave de la

fig. i de la table des rapports dès fons. Planche Aa

eft le générateur de tous les fons placés au-deffus

xle lu i , eonfêquemment de tous les accords que l’on

peut former avec ces différents fons , c’eft-à-dire,

de tous les accords qui peuvent être employés dans

le ton à'ut. C n peut donc placer la tonique fous

e e saccords comme leur véritable fondamentale \

©u plutôt comme génératrice de leur fondamentale.

En faifant entendre cette tonique au-deffous de

tous les accords qui peuvent précéder Y accord parfait

, on produifit de nouveaux accords par fufpen-

fion , & ron prolongea ainfi la phrafe harmonique

de plufieurs manières.

‘ i° . Sous Y accord de la médiante , la tonique produifit

Y accord de foptiéme qu’a voit déjà donné la

fûfpenfion. Exemple : ut. mi fo l fi.

2°. Sous Y accord de dominante elle produifit Y accord

de onzième , comme u t . f o l f i ré fa , qu’on appella

feptième fuperfiue. Parce que la feptième mineure

étant, comme on vient de le voir , donnée

par la rêfonnance du corps fonore, & confé-

quemment pafr la nature ; on regarda toutes les

autres feptièmes comme étrangères à l’harmonie,

comme exharmoniques , & par conféquent la feptième

majeure ut f i comme fuperfiue.

Ce qui juftifie cette obfervation , c’efl qu’en harmonie

on appelle fiuperfius tous les intervalles qui

excédent d’un demi-ton les confonnances direâes

données par le corps fonore. Ainfi on appelle octave

, quinte , qnarte ou tierce fuperfiues , un intervalle

qui excède d’un demi-ton Poélave, la quinte,.

la quarte ou la tierce qui font les confonnances les

plus parfaites,

a c c

La caufe de cette dénomination a fait pendant

long-tems l’objet des recherchesdes théoriciens ( i ) ;

ils fe contentent aujourd’hui de défigner un accord

teLque ut . fo l f i ré fa par les mots : accord dit

improprement de feptième fuperfiue. L’origine d te j’ai

aflignêe a Y accord fenfible fo l f i ré fa juftifie ni dénomination

d’accord de feptième fuperfiue donnée à

Y accord u t . fo l f i ré fa . Comme cette dénomination

fert elle-même à démontrer la vérité de l’origine

que j’ai aflignée à Yaccord fenfible.

Lorfqu’on voulut faire fuivre Y accord fenfible.

par Y accord de fixte fur la médiante ; on produifit

également la fûfpenfion par la fuppofition de cette

médiante fous Y accord fenfible. Exemple , mi - fol

f i ré fa . On l’appella accord de neuvième.

Delà il s’enfuit évidemment qu’il y a deux accords

de feptième majeure , deux accords de neuvième

, deux accords de onzième ; les premiers donnés

par la fûfpenfion, les féconds par la fuppofition.

p L ’accord de feptième par fûfpenfion ne diffère ert

rien de celui de feptième par fuppofition vut. mi

f°lfi> c.’eft leur rêfolutionqiu les différencie-Voyez

Septième.

Vaccord de neuvième par fuppofition eft un accord

direâ r mi.. fo l f i ré fa . Ï2laccord de neuvième

par fûfpenfion eft une des faces , un renverfement

de Y accord de fécondé & quinte : ut fo l ut ré. .

L’accord dé onzième par fuppofition eft un accord

direél : u t. fol f i ré fa. h'accord de onzième par

fûfpenfion efl le renverfement de Y accord de quinte

& quarte. Exemple tu t fo l m fa . ( Voyez- la Table

désaccords, fig .i, cafe 3 , n°. 18 des planches. ) C ’efl

ce dernier que Rameau appelle accord de onzième.

Cette origine des accords par fufoenfibn & dès

accords par fuppofition , rend três-fenfible ce que

dit Rouffeau ( art. Suppofition J , que ces derniers

bien examinés peuvent tous paffer pour de pures

fufpenfîons.

Accords du mode mineur. Jufques au commencement

du dix-feptième fiècle , les muficiens ne connurent

d’autres modes que ceux de l’êglife j avee

cette différence que les modes muficaux avoient

une étendue ( ambitus ) double de celle des tons de

Féglife : ceu x -c i confiftoient dans les. différentes

o&aves de. la gamme T comme

ut ré mi fa fo l la f i ut

ré mï fâ loi la fi ut ré

mi fa fol la , &c.

Les modes de la mufique étoient comme ceux du

plain-chant drftingués en authentes & en plagaux ;

c’eft-à-dire, que les uns finiffoientpar la tonique ,les

autres par la dominante , tous par un accord parfait

majeur ; la diftindion. des modes n’ayant été connue

que fort tard. N

Lorfque cette diftindion fut bien établie, on conferva

encore long-tems I’ufage de terminer les

(1) Voyez l'ouvrage intitulé : Obfervatiqns fur différents

point d’harmonit, pat M, L, Rouffici, (Noce46, page vx%. )

A C C 37

modes mineurs par un accord parfait majeur, qu’en

France on appella tierce de Picardie, parce que

l’ufage s’en conferva plus long-tems dans les églifes

de cette province que dans le refte du royaume.

Toujps les notes des modes majeurs ou mineurs

étoient prifes dans la gamme , fk ne recevoient des

dièfes ou des bémols que par la tranfpofition à la

quarte. ( V oyez Y harmonie univer/elle de Mcrfenm ,

liv. 1 , théor. 29.) On altéra infenfiblemeilt les

modes naturels & on ne retint que ceux de la fixte

& de la médiante ; parce que ces deux notes ,

comme on a vu ci-devant, ne portant point de dif-

fonance, étoient plus propres à repréfenter des

toniques.

On fentit auffi que les différentes combinaifons

de la gamme ut ré mi fa fo l la f i ut appartiennent

toutes au mode d'ut. ( Voyez Mode mineur. ) Pour

donner aux gammes de la 8c de mi le caractère de

mode, on fut donc forcé de leur affigner une dominante

, ou plutôt un accord de dominante , en rendant

majeure la tierce de cet accord ; c’efi-à-dire, en

élevant la feptième d’u 2 demi-ton. On eut alors les

deux échelles fuivantes :

la f i ut ré mi fa f o lS la

& mi fa fo l la f i ut ré 2 mi. ■

Pour avoir le fyftême harmonique de ces deux

gammes , on ne fit que copier celui du mode majeur

; c’eft-à-dire, que la tonique , la médiante &

la fixte portèrent Y accord parfait ; la fécondé 8c la

uintes Y accord de feptième ; la qnarte Y accord de

xte. On ne fit point porter cet accord à la tonique

en mineur ,pour les raifons qu’on a vues plus haut.

la fi ré

1 la fi |S

ré f§f fol m. ré fi ré mi fi

«k pour le mode de mi,,

mi | la 1

, ut . fa lu

la I ré 2 f *

f a 1 f i ré s [

On voit que les fyftémes ont été formés en ob-

fervant toujours la loi de prendre toutes les notes

des accords clans la gamme du ton; eonféquem-

ment la quarte du mode de mi ne doit point porter

Xaccord de fixte : car cet accord feroit la ut mi fa ,

lequel eft vicieux, comme on l’a vu ci-deftlis.

J’expliquerai au mot Règle de Coèlave comment

on eft parvenu à l ’accompagnement aduel des

gammes majeures & mineures ; & au mot Relatif,

pourquoi l’on choifit excîufivement pour modèle

de l’échelle mineure , la gamme ta f i ut ré mi fa

fo l 2 la,

j On a vu qu’en majeur Y accord de la fenfible f i

te fa ne pouvoir porter ni fixte ni feptième. Dans

le mode mineur de la , Y accord de la fenfible fols, fi

Tt peut porter la feptième ; parce que cette diftbÀ

C C

nattee fe fauve régulièrement. Exemple :

fo l % f i ré fia

mi.

Telle eft l’origine de Y accord de feptième diminuée.

.

Dans le mode mineur de m i, Y accord de la fenfible

re's fa la peut également porter une feptième.

Exemple : ré g fa la ut

fi-

Telle eft l’origine de Y accord de fixte fuperfiue

avec quinte jufie , fa la ut ré S , appellé accord d&

, fixte italienne.

De même Y accord de la dominante du mode der

mi : f i ré 2 fa la eft évidemment l’origine de Y accord

de fixte fuperfiue ordinaire.

Je donne au mot impair la raifon de ces renver-

fements.

Accord par fuppofition en mineur. La fuppofition

eft plus naturelle encore en mineur qu’en majeur ;

car Y accord parfait mineur n’eft pas donné directement

par la nature ; c’eft un dérivé de Y accord de

tonique du relatif majeur , lequel rappelle cette tonique

par la rêfonnance fpontanée du générateur

de Tartini. ( Voyez Mode mineur. ) En fuppofant le

fon u t , par exemple , fous Y accord mi fo l f i ^ on ne

fait donc autre chofe que de donner à cet accord fa

véritable fondamentale.

Les accords f i ré fa la , fo l S f i ré fa font des.

dérivés des accords fo l f i ré fa & mi fo l s f i ré ,

comme on peut placer la tonique ut fous Y accord

fo l f i ré f a ’, ce qui donne Y accord de feptième fu perfiue

, il eft évident qu’on peut, par la même raifon

, placer la tonique la fous Yaccord mi fo l s f i rèm

Si an lieu de fuppofer la tonique fous les accords

fo l f i ré fa & mi fol S f i ré, on la place fous leurs

dérivés , on aura les accords ut . f i ré fa la &

la . fo l s f i ré fa ; le premier s’appelle feptièrçe

fuperfiue & fixte majeure ; le feconcf, feptième fu perfiue

& fixte mineure„

On les appella accords de feptième fuperfiue, parce

que la note par fuppofition fait avec la note de baffe

une feptième alors appellee fuperfiue , 8c accords de

fix te , parce que l’o&ave de la note par fuppofition

fait avec la feptième de ces accordi une fixte majeure

dans le premier, & une mineure dans le

fécond. Ces deux derniers accords u t . f i ré fa

la , & la . fo l g f i ré fa font donc de fimples accords

de feptième fuperfiue , dont on a retranché la

fondamentale.

Tels font les accords que le tâtonnement & l’inf-

tinéf ont fait employer aux compofiteurs ; 8c que

les théoriciens ont cherchés à réduire ep fyftême ?

en fuivant très-probablement la route que je viens

de retracer. On verra aux articles Corps fonore ,

Fondamental & Harmonique les véritables fondements

de tout le fyftême mnfical ; & à l’article particulier

de chaque accord, j’expoferai le rapport fyf-

tématique de. fes éléments x leur rapport naturel > fe