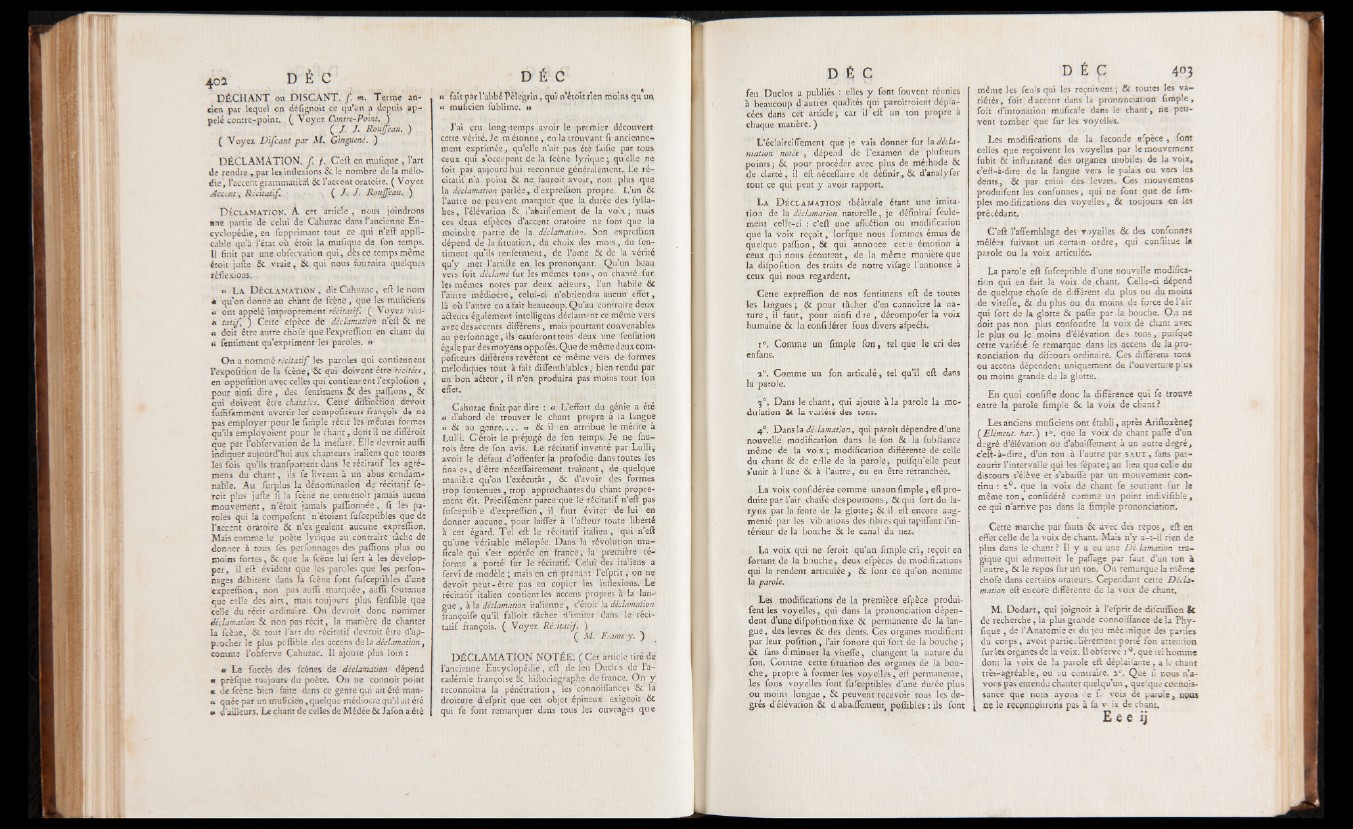

DÉCHANT ou DISCAN T f m. Terme ancien

par lequel on défignoit ce qu’ôn a depuis appelé

contre-point. (V o y e z Contre-Point. )

S O . Roujjcau. )

( Voyez Difcant par M. G'uiguené. )

DÉCLAMATION, f . f . C’eft en mufique , l’art

de rendre , par les inflexions & le nombre de la mélodie

\ l’accent grammatibâl & l’accent oratoire. ( Voyez

Accent, Récitatif. ( A A RouJJeau. )

D éclamation. A cet article , nous joindrons

«ne partie de celui de Cahuzac dans l’ancienne Encyclopédie,

en fupprimant tout ce .qui 'n’eft applicable

qu’à l’état où étoit la mufique de fon temps.

Il finit par une obfervation qui, dès ce temps même

étoit jufte & vraie, 6c qui nous fournira quelques

réflexions.

ce L a D éclamation , dit Cahuzac, eft le nom

je qu’on donne au chant de fcène , que les-muficiens

« ont appelé improprement récitatif. •( Voyez réci-

a tattfl ) Cette efpèce de déclamation n’eft ôc' ne

a doit être autre chofe que Fexpreflion en chant du

m fentiment qu’expriment les paroles. »

On a nommé récitatif les paroles qui contiennent

l ’expofition de la fcène, & qui doivent être récitées,

en oppofition avec celles qui contiennent l’explofion ,

pour ainfi dire , des fentimens ÔC des pallions,, &

qui doivent être chantées. Gètte1 diftin&i’ôn dëvoit

fuffifamment avertir les' compofiteurs françors de ne

pas employer pour le fimple récit lés mèmès formes

qu’ils employoient pour le chant, dont il ne différoit

que par l’obfervation de la mêfiire. Elle devroit auffi

indiquer aujourd’hui aux chanteurs italiens que toutes

les fois qu’ils tranfporterit dans le récitatif les agré-

mens du chant, ils le livrent à un abus .condamnable.

Au furplus la dénomination de' récitatif fe-

roit plus jufte fi la fcène ne contenoit jamais aucun

mouvement, n’étoit jamais paflïonnée, fi les paroles

qui la compofent n etoient fufceptibles que de

l’accent oratoire ôc n’exigeaient aucune expreflion.

Mais comme le poète lyrique au contraire tâche de

donner à tous fes perfonnages des pallions plus ou

moins fortes, & que la fcène lui fert à les développer,

il eft évident que les paroles que’ les perfonnages

débitent dans la fcène font fufceptibles d’une

expreflion, non pas aufli marquée, aüfli foutenue

que celle des airs, mais toujours plus fenfible que

celle du récit ordinaire. On devroit donc nommer

déclamation & non pas récit, la manière de chanter

la fcène, & tout l’art du récitatif devroit être d’approcher

le plus pcflible des accens delà déclamation,

comme l’obferve Cahuzac. Il ajoute plus loin :

« Le fuccès des fcènes de déclamation dépend

« prèfque toujours du poète. On ne connoit point

« de fcène bien faite dans ce genre qui ait été man-

u quée par un muficien, quelque médiocre qu’il ait été

u d’ailleurs. Le chant de celles de Médée Ôc Jafon a été

« fait par l’abbé Pélegrin, qui n’étoit rien moins qu un

« muficien fublime. »

J’ai cru long-temps avoir le premier découvert

cette vérité. Je m étonne, en la trouvant fi anciennement

exprimée, qu’elle n’ait pas été fai fie par tous

ceux qui s’occupent de la fcène lyrique ; qu elle ne

foit pas aujourd hui reconnue généralement. Le récitatif

n’a point Ôc ne, fauroit ayoir, non plus que

la déclamation parlée, d’expreflion propre. L ’un ôc

l’autre ne peuvent marquer que la durée des fylla-

bes, l’élévation ôc l’abailïement de la voix; mais

ces deux efpèces d’accent oratoire ne font que la

moindre partie de la déclamation. Son expreflion

dépend de la fituation, du choix des mois, du fentiment

qu’ils renferment, de l’ame Ôc de la vérité

qu’y met l’artifte en les prononçant. Qu’un beau

vers foit déclamé fur les mêmes tons, ou chanté fur

les mêmes notes par deux aéleurs, l’un habile ôc

l’autre médiocre, celui-ci n’obtiendra aucun effet,

là où l’autre en a fait beaucoup. Qu au contraire deux

a&eurs également intelligens déclament ce même vers

avec des accents différens, mais pourtant convenables

au perforinâge, ils cauferonttous deux une fenfation

égale par des moyens oppofés. Que de même deux compofiteurs

différens revêtent ce même vers de formes

mélodiques tout à fait diffemblablesbien rendu par

ùn bon aâeur, il n’en produira pas moins tout fon

effet.

Cahuzac finit par dire : « L’effott du génie a été

« d’abord de trouver le chant propre à la langue

« & au genre.. . . » & il en attribue le mérite à

Lulli. Cetoit le préjugé de fon temps;, Je ne fau-

rois être de fon avis. Le récitatif inventé par Lulli,

avoit le défaut d’offenfer la profodie dans toutes les

fina’es, d'être néceffairement traînant, de quelque

manière qu’on l’exécutât, ôc d’avo.ir des formes

trop foutenues , trop approchantes du chant proprement

dit. Précifément parce que lé récitatif n’èft pas

fufceptib’e d’expreflion , il faut éviter de lui en

donner aucune, pour laiffer à l’aéleiir toute liberté

à cet égard. Tel eft le récitatif italien, qui n eft

qu’une véritable mélopée. Dans la révolution mu—

ficale qui s’est opérée en france, la première réforme

a porté fur le récitatif. Celui des .italiens- a

fervi de modèle ; mais en en prenant l’efpnt, on ne

devoit peut-être pas en copier les inflexions. Le

récitatif italien contient les accens propres à- la lan-1

gue , à la déclamânon italienne, c’étoit la déclamation

françoife qu’il falloit tâcher d’imiter dans le-récitatif

françois. ( Voyez Récitatif. )

( M . Frame-y. )

DÉ CLAMATION NOTÉE: ( Cet article tiré de

l’ancienne Encyclopédie, eft, de feu Quclcs de l’académie

françoise ÔC hiftoriographe de france. On y

reconnoîtra la pénétration, les connoiffances ÔC la

droiture d’efprit que cet objet épineux exigéoit ôc

qui fe font remarquer dans tous les ouvrages que

feu Duclos a publiés : elles y font fou vent réunies

à beaucoup d autres qualités qui paroîtroient déplacées

dans cet article; car i f eft un ton propre à

chaque matière.)

L ’éclaircifTement que je vais donner fur \& déclamation

notée , dépend de l ’examen de plufieurs

points; ôc pour procéder avec plus de méthode ôc

de clarté, il eft néceffaire de définir, & d’analyfer

tout ce qui peut y avoir rapport.

L a D é c l am a j io n théâtrale étant une imitation

de la déclamation naturelle, je définirai feule- ■

ment celle-ci : c’eft une affeétion ou modification -

que la voix reçoit, lorfque nous fomrnes émus de

quelque paftion, Ôc qui annonce cette émotion a

ceux qui nous écoutent, de la même manière que

la difpofition des traits de notre vifage l’annonce à

ceux qui nous regardent.

Cette expreflion de nos fentimens eft de toutes

les langues ; $c pour tâcher d’en connoître la nature

, il faut, pour ainfi dire , décompofer la voix

humaine ôc la conftdérer fous divers afpeéls.

i °. Comme un fimple fon, tel que le cri des

enfans.

2°. Comme un fon articulé, tel qu’il eft dans

la parole.

3°. Dans léchant, qui ajoute à la parole la modulation

& la variété des tons.

4°. Dans la déclamation, qui paroît dépendre d’une

nouvelle, modification dans le fon ôc la fubflance

même de la voix ; modification différente de celle

du chant Ôc de celle de la parole, puifqu’elle peut

s’unir à l’une Ôc à l’autre, ou en être retranchée.

La voix confidérée comme un son fimple, eft produite

par l’air chaffé des poumons, ôtqui fort du larynx

par la fente de la glotte; Ôc il eft.encore augmenté

par les vibrations des fibres qui tapiffent l’intérieur

de la bouche ôc le canal du nez.

La voix qui ne feroit qu’un fimple cri, reçoit en

fortant de la bouche, deux-efpèces de modifications

qui la rendent articulée , ôc font ce qu’on nomme

la parole.

Les modifications de la première efpèce produi-

fent les voyelles, qui dans la prononciation dépendent

d’une difpofition fixe ôc permanente de la langue

, des levres Ôc des dents. Ces organes modifient

par leur pofition, l’air fonore qui fort de la bouche ;

& fans diminuer la vîteffe, changent la nature du

fon. Comme cette fituation des organes de la bouche,

propre à former les voyelles, eft permanente,

les fons voyelles font fufceptibles d’une durée plus

ou moins longue, ôc peuvent recevoir tous les degrés

d'élévation ÔC daba»ffement4 poftibles : Us font

même les feuls qui les reçoivent ; Ôc toutes les variétés,

foit d accent dans la prononciation fimple,

foit d’intonation muficale dans le chant, ne peuvent

tomber que fur les voyelles.

Les modifications de la fécondé efpèce , font

celles que reçoivent les voyelles par le mouvement

fubit ÔC inftaritané des organes mobiles de la voix,

c’eft-à-dire de la langue vers le palais ou vers les

dents, ôc par celui des levres. Ces mouvemens

produifent les confonnes, qui ne font que de Amples

modifications des voyelles, ôc toujours en les

précédant.

C ’eft l’affemblage des voyelles ôc des confonnes

mêlées fuivant un certain ordre, qui conftitue la

parole ou la voix articulée.

La parole eft fufceptibîe d’une nouvelle modification

qui en fait la voix de chant. Celle-ci dépend

de quelque chofe de différent du plus ou du moins

de vîteffe, ôc du plus ou du moins de force de l’air

qui fort de la glotte ôc paffe par la bouche. O a ne

doit pas non plus confondre la voix de chant avec

le plus ou le moins d’élévation des tons, puifque

cette variété fe remarque dans les accens de la prononciation

du difeours ordinaire. Ces différens tons

ou accens dépendent uniquement de l’ouverture plus

ou moins grande de la glotte.

En quoi confifte donc la différence qui fe trouve

entre la parole fimple ôc. la voix de chant ?

Les anciens muficiens ont établi, après Ariftoxène-f

(Elément, har.) 1°. que la voix de chant paffe d’un

degré d’élévation ou d’abaiffement à un autre degré,

c’eft-à-dire, d’un ton à l’autre par sa u t , fans parcourir

l’intervalle qui les fépare ; au lieu que celle du

discours s’élève et s’abaiffe par un mouvement continu

: 2°. que la voix de chant fe soutient fur le

même ton, confidéré comme un point indivifible,

ce qui n’anive pas dans la fimple prononciation.

Cette marche par fauts ôc avec des repos, eft en

effet celle de la voix de chant. Mais n’y a-t-il rien de

plus dans le chant ? Il y a eu une Dé. lamation tragique

qui admettoit le paffage par faut d’un ton à

l’autre, Ôc le repos fur un ton. On remarque la même

chofe dans certains orateurs. Cependant cette Déclamation

eft encore différente de la voix de chant.

M. Dodart, qui joignoit à i’efpritde difcuflïon le

de recherche, la plus grande connoiffance de la Phy-

fique , de l’Anatomie et du jeu mécanique des parties

du corps, avoit particulièrement porté fon attention

fur les organes de la voix. Il obferve 1 que tel homme

dont la voix de la parole eft déplaçante, a le chant

très-agréable, ou au contraire. a.°. Que il cous n’a-

vor.s pas entendu chanter quelqu’un, que que coitnois-

sance que nous ayons de fo voix de parole a nous

ae le reconnoiirons pas à fa v ix de chant.

E e e ij