tinue le même auteur, font invo’ontaires, c’eft-à-

dire, qu’ils accompagnent néceffairement les émotions

naturelles, & celles que nous venons à nous procurer

par l’art, en nous pénétrant d'une fituation par la force

de Vimagination feule. »

G’eft cette faculté de fe pénétrer prefque à volonté

d’une fituation quelconque, c’eft cette foupleffe d’imagination,

jointe à une grande fenfibilité d’ame & à

un orgine flexible qui en exprime tous les mouve-

mens, c’eft cette réunion rare de qualités naturelles

qui rend un aéleur, en général, capable de bien déclamer.

L’aéfeur lyrique doit y joindre une telle habitude

clu chant, une intonation fi libre des notes les

plus rapides, que la mufique devienne pour lui un

véritable langage, & dans fa bouche le même accent,

la même impreflion des mouvemens de lame, que

la fimple parole.

En un mot, parler en chantant, ceft-à-dire, s’exprimer

en fons appréciables & avec autant de vérité

que l’aéieur le plus confommé le fait par les fons de

la voix parlée, voilà tout le fecret du petit nombre

de chanteurs & de cantatrices qui peuvent far e entendre

fur nos théâtres une belle déclamation muficale.

( M. Ginguené. )

DÉCOMPTER, v. n C ’eft un des mots négligés 1

par Rotiffeau dans fon dictionnaire, quoique depuis

long-temps il foit d’ufage en mulique. Lor(qu’en fol-

fiant, la voix ne peut faifir un intervalle un peu

éloigné, il faut décompter, c’e ft-à-dlre, faire palier

la voix par tous les degrés qui féparent cet intervalle,

depuis la note d’où l’on part, jufqu’à celle où l’on

veut arriver. Par exemple, dans la gamme à'ut, fi

du fo l que tient ma voix , je veux defcendre fur un

re , & que mon oreille ne me rapelle pas la diftance

de cet intervalle , je décompte, & je dis, fo l , fa ,

miy re, en donnant à chacune de ces cordes la jufte

intonation qu’elle doit avoir. Le fon du re étant

une fois trouvé, je remonte au Jol pour redefcendre

enfuite d’un feul faut fur ce re, dont l’impreflion

fubfifte encore dans mon oreille. De même en montant

; fi d’un ut, je fuis incertain pour aller trouver

un la , je n’ai qu’à décompter ainfi : u t, re, mi,

f a , f o l , la ; u t , la.

Ce.mot commence à fe perdre aujourd’hui, parce

qu’on néglige ce qu’il exprime. Comme on n’en-

feigne plus guère la mufique fans le fecours d’un

inftrument, & particulièrement du clavecin, quand

Félève eft incertain de l’intonation, le maître impatient,

trouve plus court de lui faire entendre la

note qu’il cherche , que de la lui laiffer trouver lui-

même en décomptant. L’élève, de fon côté, fe

prête volontiers à ce qui favorife fa pareffe, & lui

épargne la peine de paffer par des intonations

intermédiaires, dont il n’eft fouvent pas plus fûr

que de celle de l’intervalle déliré.

Cette peine, cependant, eft avantageufe ; car ce J

qui n’en coûte aucune, s’imprime bien moins avant

dans la mémoire que ce qui n’y eft entré qu’avec

effort; C ’eft ce qui rend utile la méthode de dé*

compter•

L'art de décompter eft celui qu’on apprend dans

les premières leçons du folfege, où , partant de la

tonique, on enfeigne à l’écolier à trouver par l’é chelle,

& enfuite d’un feul faut; tous les intervalles

de l’oétave; cette méthode devroit être pratiquée

plus long-temps, & en nommant à l’élève ,

non pas les notes, mais les intervalles. Ce n’eft

pas la diftance d'ut à la qu’il eft effentiel de con-

noître, mais celle d’une fixté majeure , parce qu’a-

lors cette fixte fe reconnoîtra dans toutes les gammes

& dans tous les modes. ( V . folfier. )

( Framery. )

DÉCOUSU, adj. Ce terme appartient également

à la rhétorique & à la mufique : il s'applique au

ftyle. On dit qu’un ftyle eft découfu, quand les

idées raffemblées par le compofiteur manquent entre

elles de liaifon, quand elles font incohérentes &

difparates , quand le fujet en un mot eft mal conduit.

£ Voyez Conduite. ) Ce n’eft; pas que deux idées

très-oppofées ne puiffent paroître enfemble dans le

même morceau ; mais alors leur liaifon naîtx de

leur oppofition même. La négligence du rhythme

eft fur tout ce qui rend le ftyle découfu. Ce défaut

eft aufïi le propre des auteurs q ui, avec peu d’imagination,

enfantent péniblement leur mufique

phrafe à phrafe, & à des intervalles éloignés. Leur

ame, qui ne peut plus retrouver la même fituation,

ne produit que des penfées détachées, qui ne

peuvent jamais bien s’amalgamer. Chaque phrafe

aura, fi l’on veut, l’exprefïion jufte de chaque vers ,

mais le tout manquera d’enfemble & d’unité. (V o y e z

l’excellent article de Roujfeau au mot Dejfcin.')

C ’eft cette unité qu’offenfe le compofiteur ,

qui dans un air, au lieu de rendre l ’expreffion

générale du fentiment qui doit animer le perfon-

nage , s’attache à peindre tous les mots. Il produira

de l’effet néanmoins, parce que des penfées fortes

émeuvent toujours , mais il n’aura point atteint

le véritable but de l’art. On fait bien qu’un orateur

véhément, énergique, peut, du haut de la tribune,

remuer l’ame de fes auditeurs par un difeours plein

de traits vigoureux & faillans, quoi qu'inconfé-

quent, contradiéloire & découfu. Il entraîne les

efprits faciles à féduire , avant que la lente raifon

ait eu le temps de les éclairer ; mais un moment de

.réflexion fuffit pour détruire toute cette illufion;

comme les vrais principes de l’éloquence font bien

connus parmi nous, cet échafaudage n’a pas un

fuccès durable, & ce difeours dépourvu de liaifon

& de logique, eft bientôt réduit à fa jufte valeur.

Si nous étions aufli éclairés en mufique, beaucoup

de morceaux qui ont excité l’enthoufiafme,

ne font point analogues avec tout ce qui conftitue

le morceau..

St qu’on a comblés d’éloges, ne paroitroient pas,

peut-être, aufli dignes d’admiration. J’oferai en

citer un exemple, ôc le prendre dans VAlcefle de

Gluck, celui de nos compofiteurs qui a le plus

réufli par la force des penfées, mais dont le ftyle

me paroît le plus découfu. Je m’attends bien à trouver

nombre de contradiéleurs ; mais l’Encyclopédie

n’eft pas un ouvrage du moment : peut-être qu’uH

jour notre nation*, qui marche lentement dans la

carrière des arts , mais qui finit toujours par arriver

au but plus furement que toute autre, fentira mieux

le prix de cette unité fur laquelle elle fe montre

fi, indifférente aujourd’hui.

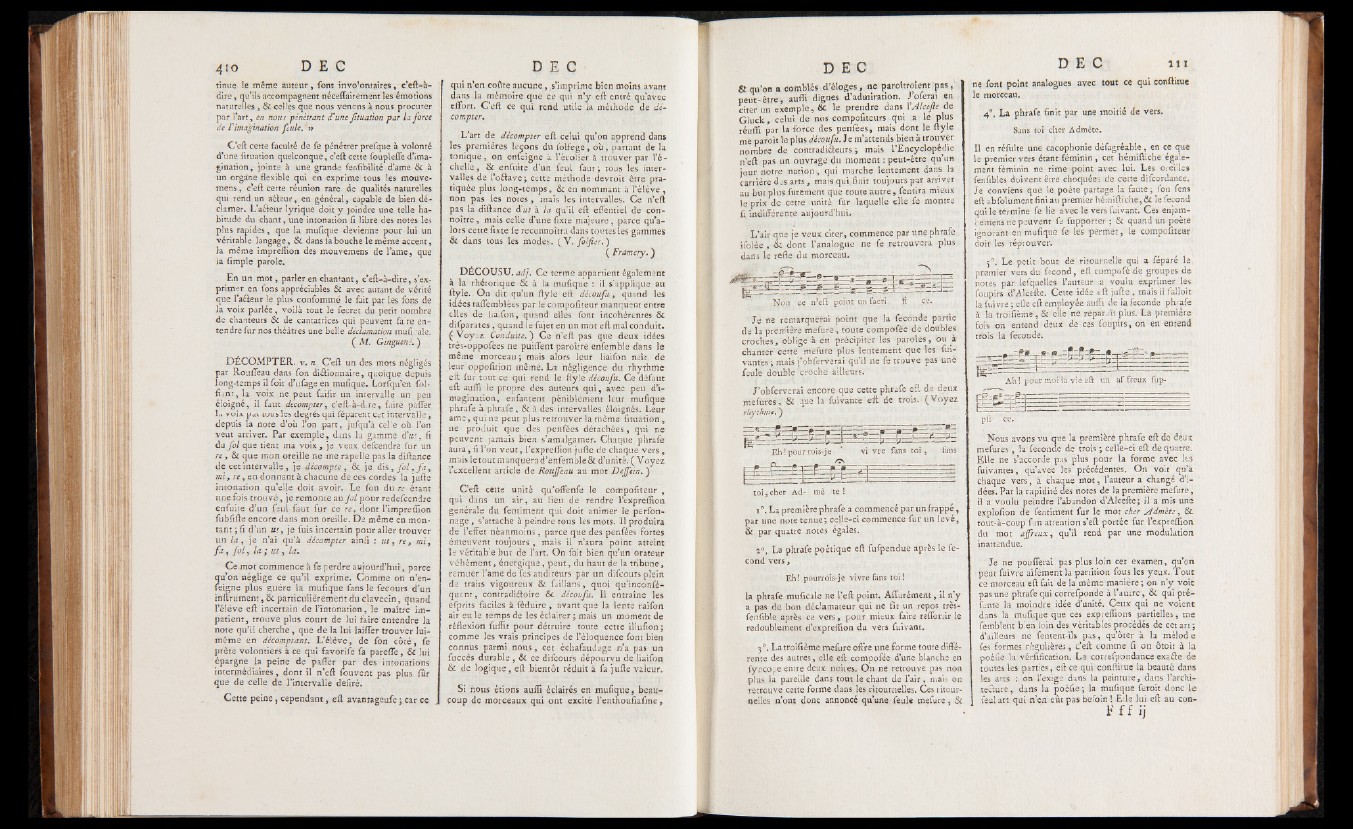

L’air que je veux citer, commence par une phrafe

ifolée , & dont l’analogue ne fe retrouvera plus

dans le refte du morceau.

’ ’ ,-Non ce n’eft point un facri ft , , ce. ..

Je ne rem arqué rai point que la fécondé partie

de la première mefure, toute compofée de doubles

croches, oblige à en précipiter les paroles, ou à

chanter cette mefure plus lentement que les fui-

vanfés ; mais j’obferverai qu’il ne fe trouve pas unë

feulé double ' cloche ailleurs.

J’obferverai encore que cette phrafe eft de deux

irieturés, & que la fuivante eft de trois, (V oy e z

rhythmev)

-----P -

fe

Eh ! pour rois-je vi vre fans toi, fans

toi,-cher Ad- mè te !

i° . Là première phrafe a commencé par un frappé,

par une note tenue; celle-ci commence fur un levé,

& par quatre notes égales.

2.°, La phrafe poétique eft fufpendue après le fécond

vers,

la phrafe muficale ne l’eft point. Affurément, il n’y

a pas de bon déclamateur qui ne fit un repos très-

fenfible après ce vers , pour mieux faire refforiir le

redoublement d’expreflion du vers fuivanr.

3°. Latroifième mefure offre une forme toute différente

des autres, elle eft compofée d’une blanche en

fyncope entre deux noires. On ne retrouve pas non

plus la pareille dans tout le chant de l’air, mais on

retrouve cette forme dans les ritournelles. Ces ritournelles

n’ont donc annoncé qu’une feule mefure, &

4°. La phrafe finit par une moitié de vers.

Sans toi cher Admète.

Il en réfulte une cacophonie défagréable , en ce que

le premier vers étant féminin , cet hémiftiche également

féminin ne rime point avec lui. Les oreilles

fenfibles doivent être choquées de cette difcordance.

Je conviens que le poète partage la faute; fon fens

eft abfolument fini au premier hémiftiche, & le fécond

qui le termine fe lie avec le vers fuivant. Ces enjam-

bemens ne peuvent fe fupporter ; & quand un poète

ignorant en mufique fe les permet, le compofiteur

doit? les réprouver.

„ 5°. Le petit bout de ritournelle qui a féparé le,

premier vers du fécond, eft compofé de groupes de.

notes par lefquelles l'auteur a voulu exprimer les

foupirs d’Alcefte. Cette idée eft jufte , mais il falloit

la fui vre ; elle eft employée aufli de la fécondé phrafe

à la troifième, & elle ne reparoît plus. La première

fois on entend deux de ces foupirs, on en entend

trois la fecopde.

Ah ! p dur moi là vie eft un affreux fùppii

ce.

Nous avons vu que la première phrafe eft de deux

mefures , la fécondé de trois ; celle-ci eft de quatre.

Elle ne s’accorde pas plus pour la forme avec les

fuivantes, qu’avec les précédentes. On voit qu’à

chaque vers, à chaque mot, l’auteur a changé d’idées.

Par la rapidité des notes de la première mefure,

il a voulu peindre l’abandon d’Alcefte; il a mis une

explofion de fentiment fur le mot cher Admète, &

tout-à-coup fon attention s’eft portée fur l’expreflion

du mot affreux, qu’il rend par une modulation

inattendue.

Je ne poufferai pas plus loin cet examen, qu’on

peut fuivre aifément la partition fous les yeux. Tout

ce morceau eft fait de la même manière ; on n’y voit

pas une phrafe qui correfponde à l’autre, & qui préfente

la moindre idée d’unité. Ceux qui ne voient

dans la mufique que ces expreflions partielles, me

fembient bien loin des véritables procédés de cet art ;

d’ailleurs ne fentent-ils pas, qu’ôter à la mélod e

fes formes régulières, c’eft comme fi on ôtoit à la

poéhe la vérification. La correfpondance exaéle de

toutes les parties, eft ce qui conftitue la beauté dans

les arts : on l’exige dans la peinture, dans l'architecture

, dans la poéfie ; la mufique feroit donc le

feul art qui n’en eût pas befoin 1 E;le lui eft au con-

F f f ij