428 D I E D I E

ce qui me Tait croire qu’il pourroit bien être de fon

invention. Mais il ne paroît avoir, dans Ces exemples,

que l’effet du béquarre : aufli cet auteur, donne-t-il

toujours le nom de diefis au femi-ton majeur.

On appelle dièfes , dans les calculs harmoniques,

certains intervalles plus grands qu’un comma & moindres

qu’un femi-ton, qui font la différence d’autres

intervalles engendrés par les progreflions & rapports

des confonnances. Il y a trois de ces diètes.

i° . le dièfe majeur, qui eft la différence du femi-ton

majeur au femi-ton mineur, & dont le rapport eft

de 1 25 à 128. 2.0* le dièfe mineur, qui eft la différence

du femi-ton mineur au dièfe majeur, & en

rapport de 3072 à 3125. 30. & le dièfe maxime, en

rapport de 243 à 250, qui eft la différence du ton

mineur au femi-ton maxime. (V o y e z Semi-Ton. )

Il faut avouer que tant d’acceptions diverfes du

même mot dans le même art, ne font guère propres

qu’à caufer de fréquentes équivoques, & à produire

un .embrouillement continuel, (ƒ . J. Rouffeau.)

DIESE. Pour plus d’exaâitude , il faudroit ajouter

à ce que dit Rouffeau fur les différëns dièfes, que

l’intervalle f i *s ut, eft un dièfe majeur, ainfi que

l’intervalle re # mi b ; et que l’intervalle ut b , f i * ,

dans lequel y? eft à l’aigu , eft un dièfe mineur.

J’avertis que fi. eft à l’aigu , parce qu’il eft d’ufage,

quand on défigne un intervalle , de nommer d’abord

le plus grave, & qu’ayant nommé ut^ le

premier, il ne faudroit pas croire que le f i # , qui

vient enfuite , forme avec lui une feptième ; mais la

fomme du dièfe qui élève le f i avec celle du bémol

qui abaiffe Yut, étant plus forte que celle du fémi-

ton majeur qui fépare 1 e f i naturel de Yut naturel,

il en réfirte que Yut b eft véritablement plus grave

que le f i (M . Suremain de Miffery. j

D iese. M. Suremain de Miffery a fait fur cet

article de Rouffeau des obfervations relatives à la

théorie ; je me contenterai d’en faire quelques-unes

à l’égard de la pratique.

Il y a au commencement de cet article une forte

de confufïon dans la diftinélion que fait Rouffeau

entre les anciens & les modernes.

» Chez les modernes , dit-il, « . . . il y a trois

» fortes de dièfes, . . . . le dièze enharmoniquemi-

» neur,. , . . qui fe figure par une croix de S. A n -

M d ré , &c. » On croiro’t qu’il parle de ce qui fe

pratique aujourd’hui ; cependant il dit plus loin : » de

j> ces trois dièfes, dont les intervalles étoient tous

» pratiqués dans la mufique ancienne,.il n’y a plus

* que le chromatique qui foit employé dans la no-

» tre. » Qu’entendoit-Û donc par ancien & moderne

|

On pourroit attribuer à la mufique trois époques

principales. i° . Celle de fa naiffance.en général,

foit que Pythagore le premier l’a't réduite en fyf-

tême, foit qu’il ait trouvé ce fyftême tout établi

ch, z d’autres nations. Cette époque qui va jufqu’à

l’invention du contre-point en Italie eft affurément

la plus ancienne, cependant pour éviter tçute équivoque

, il feroic bon , en parlant de la mufique

qu’elle a produite, de la défigner par la mufique des

Grecs ; & de dire par exemple : les Grecs ( & non

pas les anciens ) avoient trois fortes de dèfes, &c.

La fécondé époque comprendra depuis l’invention

du contrepoint , par Guido d’Arreçço , jufque

vers le commencement de ce fiècle, & l’on ne donnera

le titre d’ancien qu’à la mufique & aux ouvrages

relatifs à cet art , produits dans cet intervalle.

La mufique moderne datera depuis les ouvrages de

Zarlino jufqu’à nos jours. C ’eft la feule manière de

fe bien entendre.

Rouffeau a tort de dire que » des trois dièfes ,

j> dont les intervalles étoient tous pratiqués dans la

» mufique ancienne, il n'y a plus que le chroma-

» tique qui foit en ufage dans la nôtre. « Cela n’eft

pas exaéf, au moins quant à la forme. Nous n’exprimons

, à la vérité , par aucun figne le dièfe enharmonique,

mais nous ne le pratiquons pas moins

dans les tranfitions ainfi appelées , & qui diffèrent,

comme on le verra au mot enharmonique, de l’acception

que lui donnoientles Grecs. Encore arrive-

t-il à quelques auteurs de défigner les tranfitions

enharmoniques, par le moyen de nos dièfes & de

nos bémols; comme dans l’exemple fuivant.

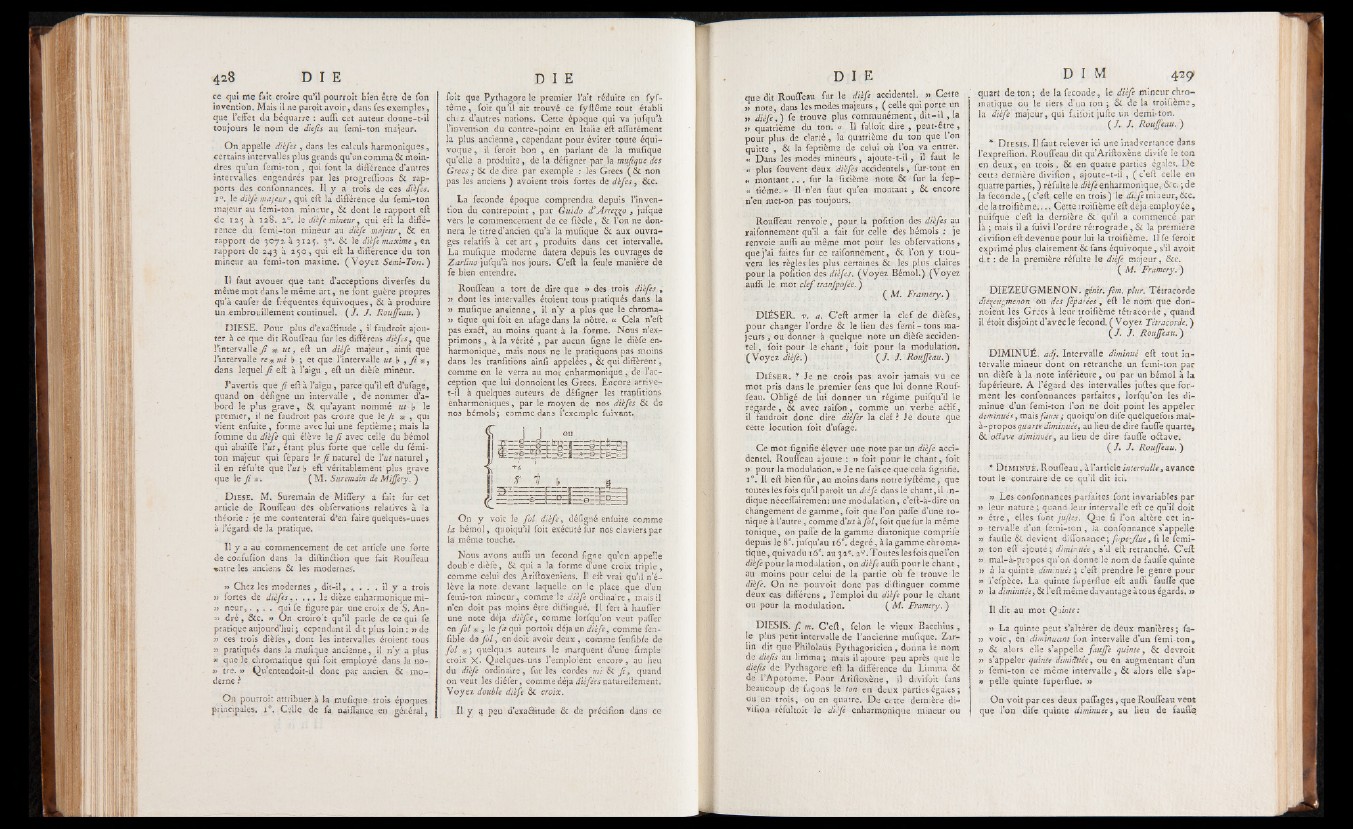

p —»ë—gP—P-Q-1—

£

- m m s m

w S S b t&

On y voit le fol dièfe, dé (igné enfuite comme

la bémol, quoiqu’il foit exécuté fur nos claviers par

la même touche.

Nous avons aufli un fécond figne qu’cn appelle

doub'e dièfe, & qui a la forme d’une croix triple,

comme celui des Ariftoxemens. 1! eft vrai qu’il n’élève

la note, devant laquelle en le place que d’un

femi-ton mineur, comme'le dièfe ordinaire, mais il

n’en doit pas mç>ins être diftingué. Il fert à hauffer

une note déjà dièfée, comme lorfqu’on veut paffer

en fo l # , le fa qui portoit déjà un dièfe, comme fen-

fible de f o l , en doit avoir deux , comme fenfibie de

fo l *■ ; quelques auteurs le marquent d’une fimple

croix X- Quelques-uns l’emploient encore, au lieu

du dièfe ordinaire, fur les cordes mi & f i , quand

on veut lès cliéfer, comme déjà dïèfées naturellement.

Voyez double dièfe & croix.

Il y a peu d’exa&itude & de précifion dans ce

que dit Rouffeau fur le dièfe accidentel. » Cette

j> note, dans les modes majeurs , ( celle qui porte un

» dièfe,) fe trouve plus communément, dit—il , la

» quatrième du ton. « 11 falloir dire , peut-etre ,

pour plus de clarté, la quatrième du ton que l’on

quitte , & la feptième de celui oh l’on va entrer.

« Dans les modes mineurs , ajoute-t-il, il faut le

« plus fouvent deux dièfes accidentels, fur-tout en

« montant. . . fur la fixième note & fur la fep-

« tième. » Il n’en faut qu’en montant , ôt encore

n’en met-on pas toujours,

Rouffeau renvoie, pour, la pofition des dièfes au

raifonnement qu’il a fait fur celle des bémols : je

renvoie aufli au même mot pour les obfervations,

que j’ai faites fur ce raifonnement, & l’on y trouvera

les règles les plus certaines & les plus claires

pour la pofition des dièfes. (Voyez Bémol.) (Voyez

aufli le mot clef tranfpofée. )

( M. Framery. )

DIÉSER. v. a. C ’eft armer la cle£ de dièfes,

pour changer l’ordre & le lieu des fëmi-tons majeurs

, ou donner à quelque note un dièfe accidentel

, foit pour le chant, foit pour la modulation.

(V o y e z dièfe.) (ƒ . J. Rouffeau.)

D iéser. * Je ne crois pas avoir jamais vu ce

mot pris dans le premier fens que lui donne Rouffeau.

Obligé de lui donner un régime puifqu’il le

regarde, & avec raifon, comme un verbe aélif,

il faudroit donc dire diéfer la clef? Je doute que

cette locution foit d’ufage.

Ce mot lignifie élever une note par un dièfe accidentel.

Rouffeau ajoute : » foit pour le chant, foit

» pour la modulation. » Je ne fais ce que cela fignifie.

i° . Il eft bienfûr, au moins dans notre fyftême, que

toutes les fois qu’il paroît un dièfe dans le chant, il indique

néceffairement une modulation, c’eft-à-dire un

changement de gamme, foit que l’on paffe d’une tonique

à l’autre, comme d’ut à fo l, foit que fur la même

tonique, on paffe de la gamme diatonique comprife

depuis le 8e. jufqu’au 16e. degré, à la gamme chromatique,

qui va du 16e. au 3 2e. 20. Toutes les fois que l’on

dièfe pour la modulation, on dièfe aufîi pour le chant,

au moins pour celui de la partie où fe trouve le

dièfe. On ne pouvoit donc pas diftinguer comme

deux cas différëns , l’emploi du dièfe pour le chant

ou pour la modulation. ( M. Framery. )

DIESIS. ƒ m. C ’eft, félon le vieux Bacchius ,

le plus petit intervalle de l’ancienne mufique. Zar-

lin dit que Philolaüs Pythagoricien, donna le nom

de diefis au limma ; mais il ajoure peu après que le

diefis de Pythagore eft la différence du Limma &

de l’Apotome. Pour Ariftoxène, il divifoit fans

beaucoup de façons le ton en deux parties égales ;

ou en trois, ou en quatre. De cette dernière di-

vifion réfultoit le dièfe enharmonique mineur ou

quart de ton; de la fécondé, le dièfe mineur chromatique

o,u le tiers d’un ton ; & de la troifième,

la dièfe majeur, qui fàifoit jufte un demi-ton.

( /. J. Rouffeau. j

* D iesis. Il faut relever ici une inadvertance dans

l’expreffion. Rouffeau dit qu’Ariftoxène divife le ton

en deux, en trois, & en quatre parties égales. De

cette dernière divifion , ajoute-t-il, ( c ’eft celle en

quatre parties, ) réfulte 11 dièfe enharmonique, &c. ; de

la fécondé, (c ’eft celle en trois) le dièfe mineur, & c.

de la troifième.. .. Cette troifième eft déjà employée ,

puifque c’eft la dernière & qu’il a commencé par

là ; mais il a fuivi l’ordre rétrograde, & la première

divifion eft devenue pour lui la troifième. Il fe feroit

exprimé plus clairement & fans équivoque, s’il a voit

d.t : de la première réfulte le dièfe majeur, &c.

( M. Fratnery. )

DIEZEUGMENON. génit. fem. plur. Tétracorde

die^eu^menon ou des féparées, eft le nom que don-

nôient les Grecs à leur troifième tétracorde , quand

il étoit disjoint d’avec le fécond. ( Voyez Tétracorde. )

( / . J. Rouffeau.j

DIMINUÉ, adj.. Intervalle diminué eft tout intervalle

mineur dont on retranche un femi-ton par

un dièfe à la note inférieure, ou par un bémol à la

fupérieure. A l’égard des intervalles juftes que forment

les confonnances parfaites, lorfqu’on les diminue

d’un femi-ton l’on ne doit point les appeler

diminués, mais faux ; quoiqu’on dife quelquefois malà

propos quarte diminuée, au lieu de dire fauffe quarte,

& otfave diminuée, au lieu de dire fauffe o&ave.

( /. J. Rouffeau. )

* D iminué. Rouffeau, à l’article intervalle a avance

tout le contraire de ce qu’il dit ici.

» Les confonnances parfaites font invariables par

» leur nature ; quand leur intervalle eft ce qu’il doit

» être, elles font jufies. Que fi l’on altère cet in-

» tervalle d’un femi-ton, la confonnance s’appelle

» faufle & devient diffonance; fuperJlue, fi le femi-

>j ton eft ajouté ; diminuée, s’il eft retranché. C ’eft

» mâl-à-propos qu’on donne le nom de fauffe quinte

» à la quinte diminuée ; c’eft prendre le genre pour

1» i’efpèce. La quinte fuperflue eft aufli fauffe que

» la diminuée, & l’eft même davantage à tous égards. »

Il dit au mot Quinte:

» La quinte peut s’altérer de deux manières; fa-

» v o ir , en diminuant fon intervalle d’un femi-ton,

» & alors elle s’appelle fauffe quinte, & devroit

» s’appeler quinte diminuée, ou en augmentant d’un

» femi-ton ce même intervalle , & alors elle s’ap-

» pelle quinte fuperflue. »

On voit par ces deux paffages, que Rouffeau vent

que l’on dife quinte diminuée, au lieu de fauffe