t io C E . J

ce cas la miifiqu'e n’a pas plus befoin àtcèfure que

la poulie. . ' - f . •. ;

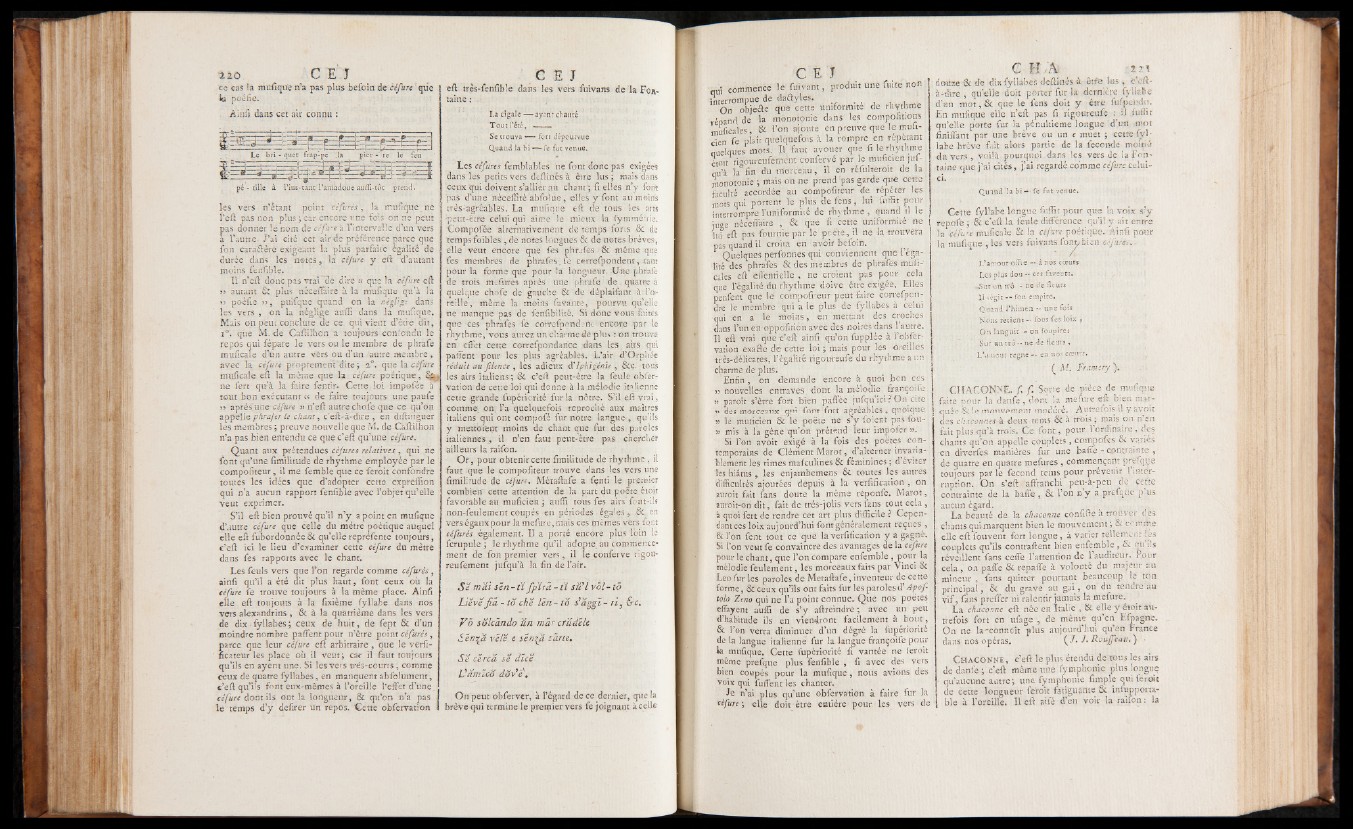

Ainfi dans cet air connu :

, Le bri - quet frap-pe .la pièr -' re lé feu

pé - tille à Pins-tànt 'l’amadoue aufli-tôt prend/

les vers n’étant point céfurés, la mufique, ne ■

i’eft pas non plus ; car encore une fois on ne peut

pas donner le nom de céfure à l’intervalle d’un vers •

à l’autre. J’ai cité cet air de préférence parce que ;

fon caractère exigeant la plus parfaite égalité de ■

durée dans les notes, la céfure y eft d’autant

moins fentible.

11 n’eft donc pas vrai de dire « que la céfure eft

sa autant St plus néceffaire à la imifique qu’à la

33 poéfie 33, puifique quand on la néglige dans

les vers , on la néglige aufli dans la mufiqiie.

Mais on peut .conclure de ce qui vient d’être dit,

i°'. que M. de Cardlhon a toujours- con! ou du le

repos qui fépare le vers ou le membre de phrafe

muficale d’un autre vers ou d’un autre membre ,

avec la céfure proprement dite ; 2°. que la céfure

muficale eft la même que l a . céfure poétique,

ne fert qu’à la faire fentir- Cette , loi impoiée à •:

tout bon exécutant ce de faire toujours une paufe '

33 après une céfure » n’eft autre chofe que ce qu’on :

appelle phràfer le chant, c’eft-â-dire , en diftinguer \

les membres ; preuve nouvelle que M. de Caftilhon

n’a pas bien entendu ce que c’eft qu’une céfure.

Quant aux prétendues cèfures relatives, qui ne

font qu’une fimilitude de rhythme employée par le

compofiteur, il me femble que ce feroit confondre

toutes les idées que d’adopter cette expreffion

qui n’a aucun rapport fenfible avec l’objet qu’ elle

veut exprimer.

S’il eft bien prouvé qu’il n’y a point en mufique

d’autre céfure que celle du mètre poétique auquel ,

elle eft fubordonnée & qu’elle repréfente toujours ,

c’eft ici le lieu d’examiner cette céfure du mètre

dans fes rapports avec le chant.

Les feuls vers que l’on regarde comme céfurés,

ainfi qu’il a été dit plus haut, font ceux où la

céfure le trouve toujours à la même place. Ainfi

elle eft toujouts à la fixième fyllabe dans nos

vers alexandrins , & à la quatrième dans les vers

de dix • fyllabes ; ceux de huit, de fept & d’un

moindre nombre paffent pour n’être point céfurés,

parce que leur céfure eft arbitraire, que le verfi-

ncateur les place où il veut; car il faut toujours

qu’ils en ayent une. Si les vers très-courts, comme

ceux de quatre fyllabes, en manquent abfolunient,

c ’eft qu’ils font eux-mêmes à l’oreille l’effet d’une,

céfure dont ils ont la longueur, & qu’on n’a pas I

le temps d’y defirer un repos. Cette obfervation i

C EJ

eft trè s -fen fib le dans le s v e r s fu iv a n s d e la Fon taine

:

I.a cigale — ayant chance

Tout l’été , ...

Se trouva— fore dépourvue

Quand la bi —~ le fut venue.

Les céfurés femblables ne font donc pas exigées

dans les petits vers deftinés à être lus ; mais dans

ceux qui doivent s’allier ail chant\ fi elles n’y font

pas d’une nécefîité abfolue, elles y font au moins

très-agréables. La mufique eft de tous les arts

■ peut-être celui qui aime le mieux la fymmé-iie.

Compofée alternativement de temps forts 8c de

tempsfoibles,de notes longues & de notes brèves,

elle veut encore que fes phrafes 8c même que

fes membres de phrafe*». le ccrrefpondent , tant

pour la forme que pour la longueur. Une phrafe

de trois mefures après une phrafe d e . quatre a

quelque chofe de gauche & de déplaifant àTa-

r cille, même la moins fa vante, pourvu qu’elle

ne manque pas de fenfibilitê. Si donc vous faites

que ces phrafes fe correfpondjm encore par le

rhythme, vous aurez tm charme de plus I on trouve

en effet cette correfpondance dans les airs qui

paffent pour les plus agréables. L’air d’Orphée

réduit au filence , les adieux d'Iphigénie , 8cç. . tous

les airs italiens ; & c’eft peut-être la feule obfervation

de cette loi qui donne à la mélodie italienne

cetie grande fupériorité fur la notre. S’il eft vrai,

comme on l’a quelquefois reproché aux maîtres

italiens qui ont compofé fur notre langue-, qu’ils

ÿ m e t ten t moins de chant que fur des paroles

italiennes , il n’en faut peut-être pas chercher

ailleurs la raifon.

O r , pour obtenir cette fimilitude de rhythme , il

faut que le compofiteur trouve dans les vers line

fimilitude de cifu re. Métaftafe a fenti le premier

combien cette attention de la part du poète étoit

favorable au muficien ; au fil tous fes airs font-ils

non-feulement coupés en périodes égales, 8c en

vers égaux pour la mefure,mais ces mêmes vers font

eéfurés également. 11 a porté encore plus loin le

fcrupule ; le rhythme qu’il adopte au commencement

de fon premier vers, il le conferve rigou-

reufement jufqu’à la fin de l’air.

Se mai sert - tï fpïra - lî sifl vol - tô

Lïevefia - to che len-to s’aggi- ri, &c,

Vb solcàndo un mâr cru de U

Sen^d vîle e sen^a tarte.

Se cercd se due

Vamlco dôvë,

On peut obferver, à l’égard de ce dernier, que la

brève qui termine le premier vers fe joignant à celle

C E J

nui commence le fuivant, produit une fuite non

interrompue de daâÿles. . , J j l / i

On objéâe que cette uniformité de rhythme

répand de la monotonie' dans' les compofitions

ntuficaies, & l ’on ajoute en preuve que le muft-

cien fe plaît quelquefois à la rompre en répétant

Quelques mots. Il faut avouer que fi le rhythme

étoit rigoureufement confervé par le muficien jui-

quà la fin du morceau, il en rêfulteroït de la;

monotonie ; mais on ne prend-pas garde que cette

faculté accordée au compofiteur de repeter les

mots qui portent le plus de fens, lui fuffit pour

interrompre funiformité de rhythme , quand ü le

juge néceffaire , 8c que fi cette uniformité' ne

lui eft pas fournie par le poète, il ne la trouvera

pas quand il croira en avoir befoin.

Quelques perfonnes qui conviennent que l’égalité

des phrafes 8c des membres de phrafes rami-1

cales eft effentielle , ne croient pas pour cela

que l’égalité du rhythme doive être exigée. Elles

penfent que le' compofiteur peut faire correfpcn-

dre le membre qui a le plus de fyllabes à celui

qui en a le moins, en mettant des croches

dans l’un en oppofiticn avec des noires dans l’autre.

Il eft vrai que c’eft ainfi qu’on fupplee à l’obfer-

vation exafte de cette loi ; mais pour les oreilles;

très-délicates, l’égalité rigoureufe du rhythme ai:n

charme de plus.

Enfin, on demande encore à quoi bon ces

33 nouvelles entraves dont la mélodie ; françoife

paroît s’être fort bien paffée jufqu’icr? On cite

3> des morceauxjpii font fort agréables, quoique

» le muficien 8c le poète ne s’y fotent pas fou-y

33 mis à la gêne qu’on prétend leur impofer 33.

Si l’on avoit exigé à la fois des poètes contemporains

de Clément Marot, d’alterner invariablement

les rimes maficulines 8c féminines ; d éviter

les hiatus , les enjambemens 8c toutes les autres

difficultés ajoutées depuis à la yerfification , on

auroit fait fans doute la même réponfe. Marot,

auroit-on dit, fait de très-jolis vers fans tout cela ,

à quoi fert de rendre cet art plus difficile ? Cependant

ces loix aujourd’hui font généralement reçues ,

& l’on fent tout ce què la verfification y a gagné.

Si l’on veut fe convaincre des avantages de la céfure

pour le chant, que l’on compare enfemble , pour la

mélodie feulement, les morceaux faits par Vinci 8c

Léo fur les paroles de Metaftafe, inventeur de cette

forme, 8c ceux qu’ils ont faits fur les paroles d’ Apof-

tolo Zeno qui ne l’a point connue. Que nos poètes

effayent auffi de s’y aftreindre ; avec un peu

d’habitude ils en viendront facilement à bout ,

8c l’on verra diminuer d’un dégré la fupériorité

de la langue italienne fur la langue françoife pour

la mufique. Cette fupériorité fi vantée ne leroit

même prefque plus fenfible , fi avec des vers

bien coupés pour la mufique, nous avions des

voix qui fuffent les chanter.

Je n’ai plus qu’une obfervation à faire fur la

céfure ; elle doit être entière pour les vers de

G H/'Aj :%t\

douze 8c de dix fyllabes deftinés à être lus , c ’eft-

à-dire , qu’elle doit porter' fur la dernière fyllabe

d’an mot, 8c que le fens doit y être fufpehdu.

En mufique elle n’eft pas fi rigoureufe : il fuffit

qu’elle porte fur la pénultième longue d’un mot

finiffant par une brève ou un e muet ; cette fyl -

labe brève fait alors partie de la fécondé moitié

du vers , voilà pourquoi dans les vers de la Fontaine

que j’ai cités, j.’ai regardé comme céfure celui-

ci.

Quand la bi -• fe fut venue.

Cette fyllabe longue fuffit pour que la voix s’y

repofe ; & c’eft la feule différence qui! y ait entre

la Céfit'e muficale & la cifim poétique. Ainfi pour

la mufique , les vers fuivans fom, bien c i farts.-

L’amouroicie — d nos coeurs

Les pi us dou - ces faveurs.

«»Sur mi trô - ne de fleurs

Il légit -- fort empire*

Quand l’himen. - une fois

Nous retient — fous fes loix ,

On languir — on foupire:

Sur kq trô -- ne de fleurs ,

L ’amour régné — en nos ccsurs.

ï| M. Framery ) .

CÎIACONNE. f f . Sorte de pièce de mufique

; faite pour la danfe, dont la me fur e eft bien mar-

j- qué'e & le mouvement modéré. Autrefois il y avoit

des ck.icûnnts à deux tems 8c à trois \ mais on n’en

fait plus qu’à trois. Ce fon t, pour 1 ordinaire , des

chants qu’on appelle couplets, compo'&s 8c varies

en diverfes manières fur une baffe - contrainte ,

de quatre en quatre mefures , commençant prefque

toujours parle fécond tems pour prévenir 1 .interruption.

On s’eft affranchi peu-à-peu f e cette

contrainte de la baffe , 8c l’on n’y a prefque p us

aucun égard.

La beauté de la chaconne confifte à troüvèr dès

chants qui marquent bien le mouvement; 8c comme

elle eft fouvent fort longue, à varier tellement les

couplets qu’ils contraftent bien enfemble , 8c qu ils

réveillent fans ceffe l’attention de l ’auditeur. Pour

cela, on paffe 8c repaffe à volonté du majeur au

mineur , fans quitter pourtant beaucoup le ton

principal, 8c du grave au g a i, ou du tendre au

v i f , fans preffer ni ralentir jamais la mefure.

La chaconne eft née en Italie , 8c elle y étoit autrefois

fort en ufage , de même qu’en Ëlpag-ne.

On ne la^conncît plus aujourd’hui qu’en France

dans nos opéras. ( ƒ . J. Roujfeau. ) •

C h a co n n e , c’eft le plus étendu de fous les airs

de danfe ; c’eft même u n e fy si phonie plus longue

- qu’aucune autre; une fymphonie fimple qui feroit

de cette longueur feroit fatiguante 8c infupporta-

■ ble à l’oreille. Il eft aifé d’en voir la raifon : la