a-d ire, que la lyre dé Mercure eft le réfuitat dés deux I

quintes/ /mi la^ le fyftême chinois, celui des quatre

•quintes y? mi la re fo l ,• celui de Terpandre, des cinq 1

quintes f i mi la re fol ut ; & celui de Pythagore , des

ux quintes f i mi la re fo l ut fa.

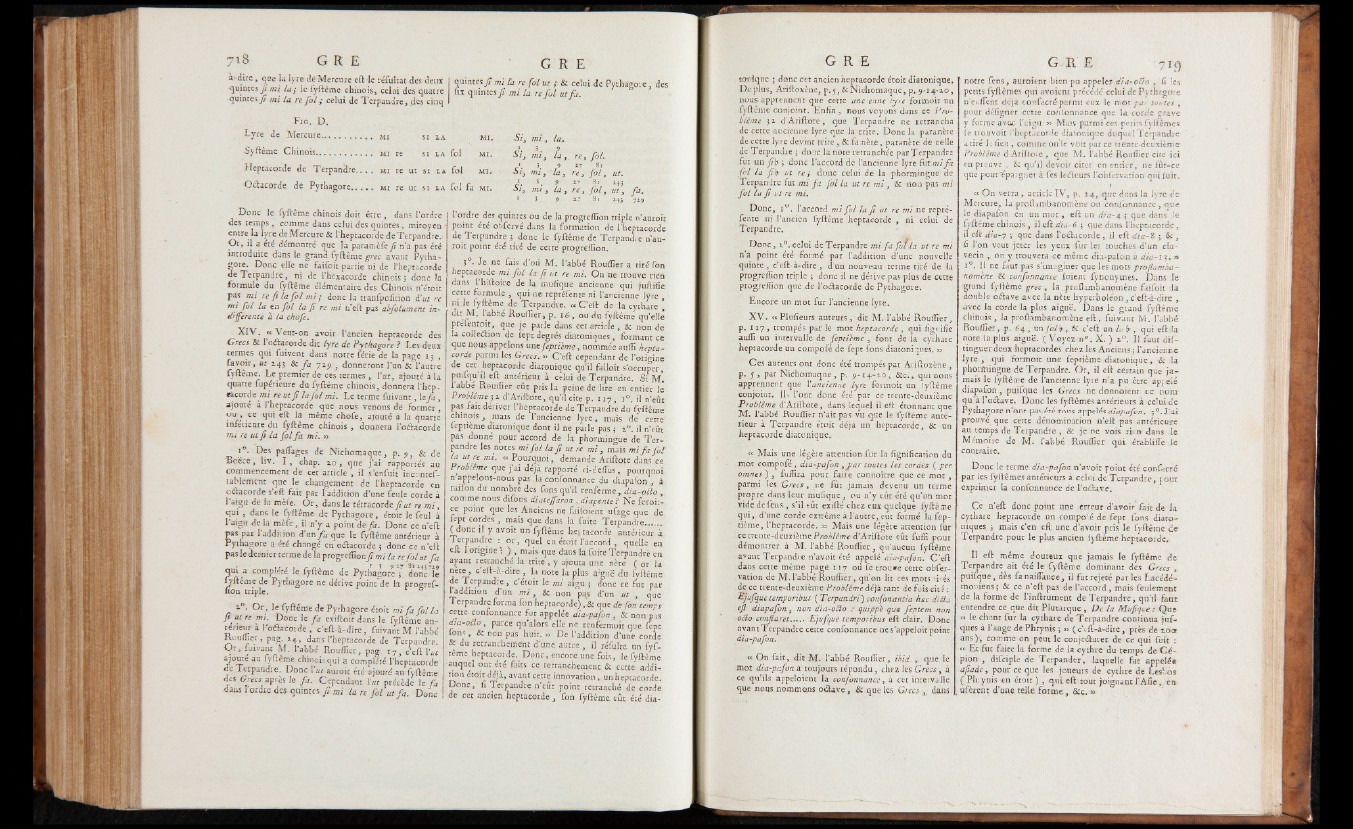

Fig . D .

Ly re de M e r c u r e . . . . . .............mi s i la m i . Si, m i, la.

Syftême C h i n o i s . . . . . . ............. mi re s i là fol mi. S i, mi, L , r e , f o l . -

Heptacorde de T e rp a n d r e .... m i re ut s i la fol m i . S i, mi, la, re, fo l , ut.

O&acorde de Pythagore.......... m i re ut si la fol fa m i . Si, m i, la , re, fo l , ut*, fa.

1 3 | X7 . 3i i 4j 7i 9

Donc le fyftême chinois doit ê t re , dans l ’ordre

des temps , comme dans celui des quintes, mitoyen

entre^ la lyre de Mercure & l’heptacorde de Terpandre.

O r , il a été démonrré que la paramèfey* n’a pas été

introduite dans le grand fyftême grec avant Pythagore.

Donc elle ne faifoit partie ni de l’heptacorde

de Terpandre, ni de l'hexacorde chinois ; donc la

formule du fyfteme élémentaire des Chinois n’étoit

pas mi re fi la fo l mi ,• donc la tranfpofition d'ut re

mi fo l la en fo l la f i re mi h’eft pas abfolument indifférente

a la chofe.

X IV . «e Veut-on avoir l’ancien heptacorde des

Grecs & 1 oCtacorde dit lyre de Pythagore ? 'Les deux

termes qui fuivent dans notre férié de la page 13 ,

fa voir, ut 243 & fa 725) , donneront l’un ^ l ’autre

fyftême. Le premier de ces termes , Y ut, ajouté à la

quarte fupérieure du fyftême chinois, donnera l’hep-

fâcorde mi re ut f i la fo l mi. Le terme fuivan t, le f a ,

ajoute à 1 heptacorde que nous venons de former,

ou , ce qui eft la même ch ofe, ajouté à la quarte

inferieure du fyftême chinois , donnera l’oétacorde

mi re ut f i la fo l fa mi. »

i ° . Des partages de Nichomaque, p. 9 , & dé

F îoëce, liv . I , chap. 2 0 , que j ’ai rapportés au

commencement de cet article , il s'enfuit incontef-

tablemcnt que le changement de l’heptacorde en

oCtacorde s eft fait par l’addition d’une feule corde à

1 aigu de la mèfe. O r , dans le tétracorde f i ut re mi,

qui , dans le fyftême de Pythagore, étoit le feul à

l ’aigu de la mèfe, il n’y a point àéfa. Donc ce n’eft

pas par 1 addition d’un f a que le fyftême antérieur à

Pythagore a été changé en oétacorde j donc ce n’eft

pas le dernier terme de la progreflion f i mi la re fo l ut fa

qui a complété le fyftême de Pythagore j, donc le

fyftême de Pythagore ne dérive point de la progreflion

triple. &

2 . v_>r, le lyltenre de Pythagore étoit mi fa fo l l

f i acre mi. Donc le fa exiftoit dans le fyftême an

rérieur à Kodatorde , c eft-à-dire, fuivant M l’abb

Rou fljer, pag. 24, dans l'heptacorde de Terpandre

C r i fuivant M. l’abbé Rouflier, pag. 1 7 , e’eft Vu

ajouté au fyfteme chinois qui a complété l’heptacord

de Terpandre. Donc l'ut auroit été ajouré au fyftêm

des Grecs après le fa . Cependant l'ut précède le f

dans I ordre des quintes f i mi la re fo l ut fa . D on

1 ordre des quinres ou de la progreflion triple n’auroit

point été obfervé dans la formation de l ’heptacorde

de Terpandre j donc le fyftême de Terpandre n’auroit

point été tiré de cette progreflion.

30. Je ne fais d’où M . l ’abbé Rouflïer a tiré fon

heptacorde mi fo l la f i ut re mi. On ne trouve rien

dans l’hiftoire de la muflque ancienne qui juftifie

cette formule , qui ne repréfente ni l’ancienne lyre

ni le fyftême de Terpandre. ce C ’eft de la cythare *

dit M . l’abbé Rouflier, p. 16 , ou du fyftême qu’elle

prefentoit, que je parle dans cet article , & non de

la collection de fept degrés diatoniques, formant ce

que nous appelons une feptième, nommée aufli hepta-

- corde parmi les Grecs. » C ’eft cependant de l’origine

de cec^ heptacorde diatonique qu’il falloit s’occuper,

puifqu’ îl eft antérieur à celui de Terpandre. Si M*.

l’abbé^ Rouïfier eût pris la peine de lire en entier lé

Problème 3 2 d’Ariftoce, qu’il cite p. 1 1 7 , i ° . il n’eût

pas fait dériver l’heptacorde de Terpandre du fyftême

chinois, mais de l’ancienne ly r e , mais de cette

feptième diatonique dont il ne parle pas ; 2°..il n’eût

pas donné pour accord de la phormingue de T e r pandre

Tes notes mi fo l la f i ut re mi, mais mi fa fo l

la ut re mi. « Pourquoi, demande Ariftote dans ce

Problème que j’ai déjà rapporté ci-deflus, pourquoi

n’appelons-nous pas .la confonnance du diapafon , à

raifon du nombre des fons qu’il renferme,.dia-ofto ,

comme nous difons diateffaron, diapente ? Ne feroi:-

ce point que les Anciens ne faifoi-ent ufage que de

fept cordes , mais que dans la fuite Terpandre........

(d on c il y avoir un fyftême hej tacorde antérieur à

•Terpandre : o r , quel en étoit l'accord , quelle en

eft 1 origine ? ) , mais que dans la fuire Terpandre en

ayant retranché la trite , y ajouta une nète ( or la

nète , c eft-à.-dire , la note la plus aiguë du fvftême

de Terpandre, cécoir le mi aigu 5 d'onc ce fut par

1 addition d un m i, 8c non pas d’un ut , que

Terpandre forma fon heptacorde) que de fon temps

cette- confonnance fut appelée dia-pafon, & non pas

dia-oÜo, parce qu alors elle ne renfermoit que fept-

ion«, & non pas huit. 33 De l’addition d’une corde

& du retranchement d’une autre , il réfui te un f y f teme

heptacorde. D o n c , encore une fois, le fyftême

auquel ont ƒ té faits ce retranchement & cette addition

étoit déjà, avant cette innovation, un heptacorde.

D o n c , fi Terpandre n’eût point retranché de corde

de cet ancien heptacorde, fon fyftême eut été diatonique

j donc cet ancien heptacorde étoit diatonique.

Déplus, Ariftoxène, p.y, & Nichomaque, p .5-14-20,

nous apprennent que cette anc enne lyre formoit un

fyftême conjoint. E nfin, nous voyons dans ce Problème

32 d’A r ifto te , que Terpandre ne retrancha

de cette ancienne lyre que la trite. Donc la paranète

de cette lyre devint trite, & fa nète, paranète de celle

de Terpandre 3 donc la note retranchée par Terpandre

fut un fibÿ donc l ’accord de l’ancienne lyre fut mi fa

fo l la f i 1» ut re ; donc celui de la phormingue de

Terpandre fut mi fa fo lia ut re m i, & non pas mi

fo l la f i ut re mi.

Donc, i ° . l’accord mi fo l la f i ut re mi ne repréfente

ni l’ancien fyftême heptacorde , ni celui de

Terpandre.

D o n c , 2°. celui de Terpandre mi fa fo l la vt re mi

n’a point été formé par l’addition d'une nouvelle

quinte, c’eft-à-dire, dun nouveau terme tiré de la

progreflion triple ; donc il ne dérive pas plus de cette

progreflion que de l ’odtacorde de Pythagore.

Encore un mot fur l’ancienne lyre.

X V . ccPlufieurs auteurs, dit M. l’abbé Rouflier,

p. 1 1 7 , trompés par le mot heptacorde , qui fl'gnifie

aufli un intervalle de feptième , font de la cythare

heptacorde un compofé de fept fons diatoniques. »

Ce s auteurs ont donc été trompés par Ariftoxène ,

p. 5 , par Nichomaque , p. 5 - 14 -2 0 , &c.', qui nous

apprennent que P ancienne lyre formoit un îyflême

conjoint. Ils l’ont donc été par ce trente-deuxième

Problème d’Ariftote, dans lequel il eft étonnanc que

M . l’abbé Rouflier n’ait pas vu que le fyftême antérieur

à Terpandre étoit déjà un heptacorde, & un

heptacorde diatonique.

cc Mais une légère attention fur la lignification du

mot compofé, dia-pafon , par toutes les cordes ( per

omnes ) , fuffira pour, faire connoître que ce m o t ,

parmi les Grecs, ne fût jamais devenu un terme

propre dans leur mulique, ou n’y eût été qu’un mot

vide de feus , s’ il eût exifté chez eux quelque fyftême

qui, d’une corde extrême à l ’autre, eue formé la feptième,

l’heptacorde. sa Mais une légère attention fur

ce trente-deuxième Problème à' Ariftote eût fuffi pour

démontrer à M . l'abbé Rouflier, qu’aucun fyftême

avant Terpandie n’avoit été appelé dia-pafon. C ’ eft

dans cette même page 1 1 7 où fe trouve cette obfer-

vation de M . l ’abbé Rouflier, qu'on lit ces mots iivés

de ce trente-deuxième Problème déjà tant de fois cité :

Ejufquc temporibus ( Terpandri) confonantia h&c ditta

eft diapafon, non dia-oHo ; quippè que feptem non

o5ho conftaret...... Ejufque temporibus eft clair. Donc

avant Terpandre cette confonnance ne s’appeloit point

dia-pafon-

« On fait, dit M . l’abbé Rouflier, ibid. , epue le

mot dia-pafon a. toujours répondu, chez les Grecs, à

ce qu’ils appeloienc la confonnance, à cet intervalle

que nous nommons oda.ve , & que les Grecs x dans

notre fen s, auroient bien pu appeler dia-octo , fi les

petits fyftêmes qui avoient précédé celui de Pythagore

neuffent déjà c o u f acre parmi eux le mot par toutes ,

pour défigner cette confonnance que la corde grave

y forme avec l’aigu. »3 Mais parmi ces petits fyftêmes

le trouvoit »’heptacorde diatonique duquel Terpandre

a tiré le lien, comme on’ le voit parce tiente-dcuxièmer

Problême d Ariftote , que M . l’abbé Rouflier cite ici

en preuve , & qu’il dévoie citer en entier, ne fût-ce

que pourépargner à fes le&eurs i’obfervation qui fuit.

« On verra, article IV , p. 24, que dans la lyre de

Mercure, la proflambanomène ou conionnance, que

le diapafon en un m o t , eft un dia-4.; que dans le

fyftême chinois -, .il eft dia-6 5 que dans riupracorde

il eft dia-7 5 que dans l’octacorde , il eft dia-Z ; & ,

fi l’on veut jeter les yeux fur les touches d’un clavecin

, on y trouvera ce même dia-palon à dia-i 3. »

1°. 11 ne faut pas s’ imaginer que les mots proflambe-

nom'ene & cpnfonnance (oient fv non y mes. Dans .le

grand fyftême grec , la .prollambanomène faifoit la

double o&ave.avec la nète hyperboléon, c’eft-à-dire ,,

avec la corde la plus aiguë. Dans le grand fyftême

chinois, la prollambanomène e f t , fuivant M. l’abbé

Rouflier , p. 64 , un fo l b , & c’eft un lu lr■ , qui eft .Ia

note la plus aiguë. (V o y e z np. X. ) 20. Il faut d il-

tinguerdeux heptacordes chez les Anciens; l’ancienne

l y r e , qui formoit une feptième diatonique, & la

phormingue de Terpandre. O r , il eft eerrain que ja mais

le fyftênre de l’ancienne lyre n’a pu être appelé

diapafon, puifque les Grecs ne donnoient ce nom

qu à l’otftave. Donc les fyftêmes antérieurs à celui de

Pythagore n’ont pas été tous appelés diapafon. 30. J’ai

prouvé que cette dénomination n’eft pas antérieure

au temps de Terpandre , & je ne vois rien dans le

Mémoire de M . l’abbé. Rouflier qui .établifle le

, contraire.

Donc le terme dia-pafon n’avoit point été confacrë

par les fyftêmes antérieurs à celui de Tetpandre, pour

exprimer la confonnance de l’otftave.

C e n’eft donc point une erreur d’avoir fait de la

cythare heptacorde un composé de fept fons diatoniques

; mais c’en eft une d’avoir pris le fyftême de-

Terpandre pour le plus ancien lyftême heptacorde.

Il eft même douteux que jamais le fyftême de

Terpandre ait été le fyftême dominant des Grecs ,

puifque, dès fanaiflance, il fut rejeté parles Lacédémoniens;

& ce n’eft pas de l’accord, mais feulement

de la forme de I’inftrument de Terpandre, qu’il faut

entendre ce que dit Plutarque, De la Mufique : Que

« le ch ant fur la cythare de Terpandre continua ju f-

ques à l’aage de Phrynis ; » ( c ’eft-à-dire, près de 20a

ans)-, comme on peut le conjecturer de ce qui fuit :

ce Et fut faite la forme de la cythre du temps de C é -

piom , difciple de Terpander, laquelle fut appelée

afiade, pour ce que les joueurs de cythre de Lesbos

( Phrynis en étoit ) , qui eft tout joignant l ’A f ic , en

ufèrent d’une telle fo rm e , & c . »