1 3 4 B A S

fif dont j'ai parlé plus haut ; lequel Te repofera

comme ci-deffus fur l’accord des Tons pairs composé

d’un même nombre de termes.

Nota. J’ai dit ci-deffns , i °. qiie l’accord compofé

des' fons pairs , 2 , 4 , 6 , 8 St 10, &c. -,

èft le même accord que celui compofé des Tons

1 , ’ , 7 , 4 , 5 ,& c .; qui en eft l’ôâ:ave grave;

car on a vu dans la fécondé table de la cinquième

expérience, qu’un fon à l’o&ave aiguë

cfun antre fon, fait dans le même te ms deux fois plus

de vibrations que lui. Car le ! deuxième ut de

cette table , fait deux vibrations pendant que le

premier n’en fait qu’une. Le deuxième foi fait fix

vibrations , pendant que' le premier n’en fait que

trois. Le deuxième mi fait dix vibrations ,' pendant

que le premier n’en fait que cinq , Stç. Donc

des fons qui font dans un tems donné, 2 , 4 ,

<5 , 8 , 10, &c. vibrations, font à l’oâave aiguë

des fons qui dans~le même tems n’en font que

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , ,&c. L’accord, 2 , 4 , 6 , 8 ,

xo, &c; , eft donc l’oâave de l’accord 1, 2, 3,

4 , 5 , Stc. De- même un accord dont chaque

fon feroit trois fois plus de vibrations que les

fons correfpondans de l’accord 1, 2, 3,4» 5 ,

Stc. , feroit aufli un accord parfait à la douzième

du premier. Car dans la table déjà citée , on a

yu que la douzième fait trois fois plus de vibrations

que le générateur; que le fo l douzième

Ci u t, fait trois vibrations pendant que Y ut n’en

fait qu’une. L’accord 3, 6, 12., 15, &c., eft

donc le même que l’accord 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ,'

Stc , St que l’accord 2 , 4 , 6 , 8 , 10, Stc. Mais

à la douzième du premier, & à la quinte du fécond.

C’eft à-dire que ces trois accords font éga-

Jement compofés d’o â a v e , quin te, qua rte, tierce

m a jeu re, 8cc. .

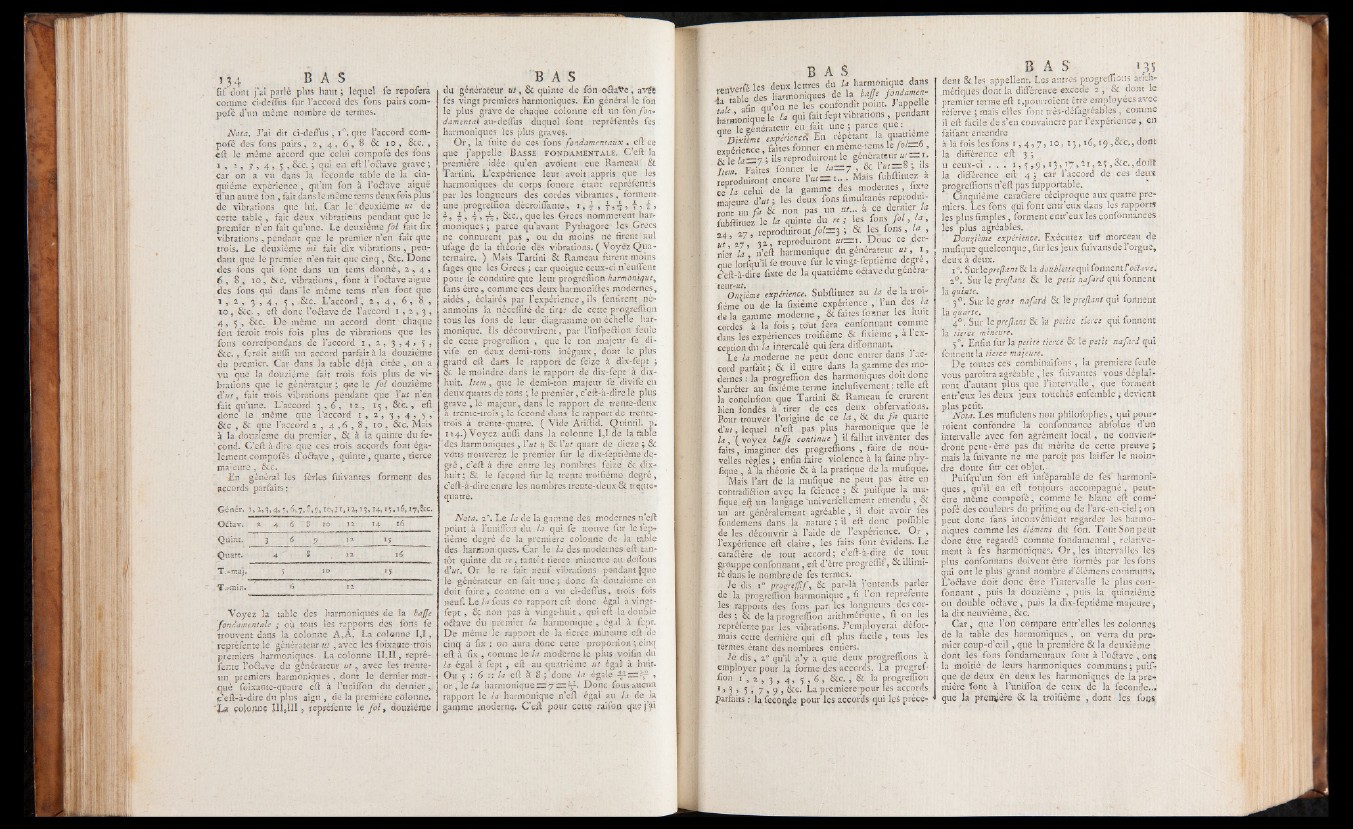

-En - général les férié? fuivarttes forment des

accords parfaits ;

Génér. 1'»i»?» 4 » >2 ô»7 ,8,9, Io?.IT, 1 2 ) 13 ,1 4 , IJ.IÔ, 17,&C,

O â a v . 2 4 6 10 . 12. ; 14' l6 ,

Quint, 3 6 5> n 1 15

Quart. 4 S ia t 6

T.-maj. ' .5 ' to

T.rmin. 6. 12

V o y e z la t a b l é des harmoniques de la baffe

fondamentale ; oii tous les rapports des fons fe

trouvent dans la. colonne A ,A . L a colonne 1 , 1 ,

repréfente le générateur u t , avec les foixaate-trois

premiers harmoniques. : La colonne I I , I I , repréfente

l’o f l iv e du générateur u t , avec les-trente-

un premiers harmoniques;, dont le dernier marqué

feixante-qnatre eft à l’uniffon du dernier

ç eft-à-dire du plus aigu , de la première colonne.

%$. colonne 111,111 ? repréfente le fo l , douzième

B A S

du générateur u t , St quinte de fon -oétatfe, avët

fes vingt premiers harmoniques. En général le fon

le plus grave de chaque colonne eft un fon fondamental

au-deffus duquel font repréfentés fes

harmoniques les plus graves.

O r , la fuite de ces fons fondamentaux, eft ce

jqné j’appelle Basse fondamentale. C ’eft la

première idée qu’en avaient eue Rameau 8t

Tartini. L’expérience leur avoit appris que les

harmoniques du corps.fonore étant repréfentés

par les longueurs des cordes vibrantes, forment

une progreftion décroiiTante, r , é » f > > S > i>

7 , | , j ' , f s > Stc., que les Grecs nommèrent harmoniques

; parce qu’avant Pythagore les Grecs

ne connurent pas , ou du moins ne firent nul

ufage de la théorie dès vibrations. ( Voyez Quaternaire.

) Mais Tartini St Rameau furent moins

fages que les Grecs ; car quoique ceux-ci n’ëuffent

pour le conduire que leur progreftion harmonique,

fans être, comme ces deux harnioniftes modernes,

aidés , éclairés par l’expérience, ils fentirent néanmoins

la néceftité de tirfr de cette progreftion

tous les fons de leur diagramme ou échelle harmonique.,

Us découvrirent, par l’infpe&ion feule

de cette progreflion-, qtje le ton majeur fe di-

vife en deux,demi-tons inégaux, dont le plus

grand eft dans le rapport de féize à dix-fept ;

St le moindre dans le rapport de dix-fept à dix-

huit. Item, que le demi-ton majeur fe diyife en

deux quarts de tons ; le premier, c’eft-à-dire le plus

grave , le majeur, dans le rapport de trente-deux

à trente-trois; le fécond dans, le rapport de trente-

trois à trente-quatre. ( Vide Ariftid. Quintil. p.

114.) V oyez aufîi dans la colonne 1,1 de la fable

'des harmoniques » Y ut # 8t Y ut quart de dieze ; St

vous trouverez le premier fiir le dix-feptiènie degré,

c’eft à dire entre les. nombres feizë St dix-

huit ; 8c le fécond fur lq trente troifième. degré,

c’eft-à-dire entre les nombres trente-deux St trqn-te-?

quatre.

Nota. 2°. Le la de la gamme des modernes n’eft

point à l’uni (Ton du la qui fë trouve fur le Septième

degré de la première colonne de la table

des harmoniques. Car 1 q la des modernes-eft tantôt

quinte du re , tantôt tierce mineure au cleftous

dyut. Or le re fait neuf vibrations pendant {que

le générateur en fait une ; donc fa douzième en

doit faire, ccmmé on a vu ci-deffus, trois fois

neuf. Le la fous ce rapport eft donc égal à vingt-

fe p t , St non pas à vingt-huit,. qui eft la double

oâave du premier la harmonique , égal à fept.

De même le rapport de la tierce mineure eft de

cinq à fix : on aura donc cette proportion ;.cinq

eft à fix , comme \&la moderne le plus voifin du

la égal à fe p t, eft au quatrième ut égal à huit.

Ou 5 : 6 :* /<* eft àr 8 ; donc la égale' *

or , le -la harmonique ~ 7 : = —. Donc fous aucun

rapport le la harmonique n’eft égal au la de la

gamme modernç, C ’eft pour cette raifon que Jp

B A S

rpnVerfé les deux lettres du f e harmonique dans

f table des Harmoniques de la bajjc fonéamen-

fa l afin qu’on ne les confondit point. Rappelle

harmonique le U qui fait fept v ib ra tion s. pendant

nue le générateur en .fa tt une ; parce q u e .

q Dixième expérience! En répétant la quatrième

wroérience , faites fonner en meme-tems le / o /_ 6 ,

& le la— 7 > ils reproduiront le générateur u: — j.

f o L . Faites fonner le ia= 7 , & » 3 « ‘ ‘f

reproduiront encore r « = i . . . . Mats fubftituez a

J la celui de la gamme des modernes , fixte

maieure d’u t -, les deux fons funultanes reproduiront'un

fa & non pas un ut... a -c e d e rn ie r la

fubftituez le là quinte du re ; les fons f o l , la ,

- , i 7 , r e p ro d u iro n t/ o te j ; & l e s .fo n s , la ,

ut 2 7 , 3 2 , reproduiront ut— i. D o n c ce dernier

^ , n’eft harmonique du générateur ut , K

que lorfqu’il fe trouve fur le vingt-feptieme d e g re ,

c ’eft-à-dire fixte de la quatrième o â a v e d trgenerateur

«/. -, » j i ■

Onzième expérience. Subftituez au U t de la troisième

ou de la fixième expérience , l’un des./*

de la gamme moderne, & faites fonner les huit

cordes à la fois ; tout fera conformant comme

dans les expériences troifième & fixième , à l’exception

du la intercalé qui fera diffonnant.

Le la moderne ne peut donc entrer dans 1 accord

parfait; 8c il eijtre dans la gamme des modernes

: la progreftion des harmoniques doit donc

s’arrêter au fixième terme inclufivement : telle eft

la conclut on que Tartini & Rameau fe crurent

bien fondés à tirer de ces deux obfervations.

Pour trouver l’origine de ce la , & du fa quarte

Cl u t, lequel n’eft -pas plus harmonique que le

la , ( voyez baffe continue ) il fallut inventer des

faits, imaginer des progreflions , faire de nouvelles

règles ; enfin faire violence a la faine physique

, à la théorie & à la pratique de la mufiqiie.

Mais l’art de : la mufique ne peut pas etre en

coiitradiéliôn avec la fcience ; & puifque la mufique

eft un langage "univerfellement entendu , &

un' art généralement agréable , il doit avoir fes

fondemens dans là nature ; il eft donc poflible

de les découvrir à l’aide de l’expérience. Or ,

l’expérience eft claire, les faits font évidens. Le

caràftère de tout accord; c’eft-à-dire de tout

grouppe confonnant, eft d’être progreffif, & illimité

dans le nombre de fes termes.

Je dis i° progreffif, & par-là j’entends parler

de la progreflion harmonique , ft l’on reprefente

les- rapports des' fons j)ar. les longueurs des cordes

; & de la progreflion arithmétique, ft on les

repréfer.-te par les vibrations. J’employerài défor-

. mais cette dernière qui eft plus facile , tous lés

termes étant des nombres entiers.

Je dis,, 2° qu’il n’y a que deux progreflions à

employer pour la forme des aepords. La progref-

fion i , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , & c . , & la progreftion

1 >3 » j , 7 , 9 ; , &c. La première pour les accords

parfaits ; la fecoi^de pour les accords qui lçs pièce-.

B ' A S ' * 3 5

dent & les appellent. Les autres progreflions arithmétiques

dont la différé ace excède 2 , & dont le

premier terme eft i,pourroient être emp loyé es a vec

réferve ; mais elles font très-défagréables , comme

il eft facile de s’en convaincre par l ’expérience , en

faifanr entendre

à la fois les fons t , 4 , 7 , 1 0 , 1 3 , 1 6 , 1 9 ,& c . , dont

la différence eft 3 ;

u ceux-ci . . . 1 , 5 9 9 »13 » T7 » •> M » ^ c* » dont

la différence eft 4 ; car l’accord de ces deux

progreflions n’eft pas fupportable.

'. Cinquième càradere réciproque aux quatre premiers.

Les fons qui font entr’eux dans les rapports

les plus Amples, forment entr’eux les confonnances

lés plus agréables.

Douzième expérience. Exécutez llrf morceau dé

mufique quelconque, fur les jeux fui vans de l’orgue,

deux à deux.

1 °. Sur le p re fiant & la doüblette qui forment/’ o,Slave:

2q. S u r i q preflant 8c lê petit nafard qui Tonnent

la quinte.

- 3 ° . Sur le gros nafard & le preflant qui forment

la quarte.

40. Sur le preflant & la petite tierce qui fonnent

la tierce mineure.

5°; Enfin fur la petite tierce & le petit nafard qui

fonnent la tiercé majeure.

D e toutes cés combinai f o n s , la première feule

vous paroîtra agréable , les Suivantes vous déplairont

d’autant plus que l’in te rv a lle , que forment

entr’eux les deux jeux touchés enfemble ; devient

plus petit.

Nota. Les mufleiens non p hîlofophes, qui pour-

roient confondre la confonnance abfolue d’un

intervalle avec fon agrément lo c a l , ne conviendront

peut - être pas du mérite de cette preuve ;

mais la fuivante ne me paroît pas laiffer le moindre

doute fur cet objet.

Puifqu’un fon eft inféparable de fes’ harmoniq

u e s , qu’il, en eft toujours accompagné , peut-

être même com p o fé , comme le blanc eft com-'

pofé des couleurs du prifme,ou de l ’arc-en-ciel ; on

peut donc fans inconvénient regarder les harmoniques

comme les élèmens du fon. T o u t Son peut

donc être regardé comme fondamental, relativement

à fes harmoniques. O r , les intervalles les

plus confonnans doivent être formés par les fons

qui ont le plus" grand nombre d’élémens communs*

L ’oélave doit donc être l ’intervalle le plus confonnant

, puis la douzième , puis, la quinzième

ou doublé o â a v e , puis la dix-feptième majeu re,

la dix neuvième, & c .

C a r , que l’on compare entr’elles les colonnes

de la table des harmoniques , on verra du pre».

mier coup-d’oe i l , que la première & la deuxième

dont les fons fondamentaux font à l’o â a v e , ont

la moitié-de leurs harmoniques communs; puiC-

que de deux èn deux les harmoniques de la pre-,

mière fon t à l’iiniffon de ceux de la fécondé...'

que la p r e n d r e & la troifième , dont les foos