féfonnance. La fécondé fut nommée parhypate, c’eft-

à-dire, placée à côté d e l’hypate. La troisième, lichanos,

parce quelle étoit touchée par le doigt que nous

appelons index, & que les Grecs appellent lichanos ,

d’un verbe-qui chez eux lignifie lécher. La quatrième

fut appelée méfe (moyenne) , parce qu’ elle tenoit le

milieu des fept. La cinquième eft la paraméfe , c’cftà

dire, placée h. côté de la méfe, La feptièrne 1er

nomme néte 3 de néaté 3 inférieure. Entre la nète 5c

la paraméfe, il y en a une fixième qu’on appelle

paranéte, comme étant placée à côté de la nète. La

paraméfe fut auffi appelée trite , c’eft-à dire f troifième,

parce qu’elle fe trouvait la troifième après la nète ,

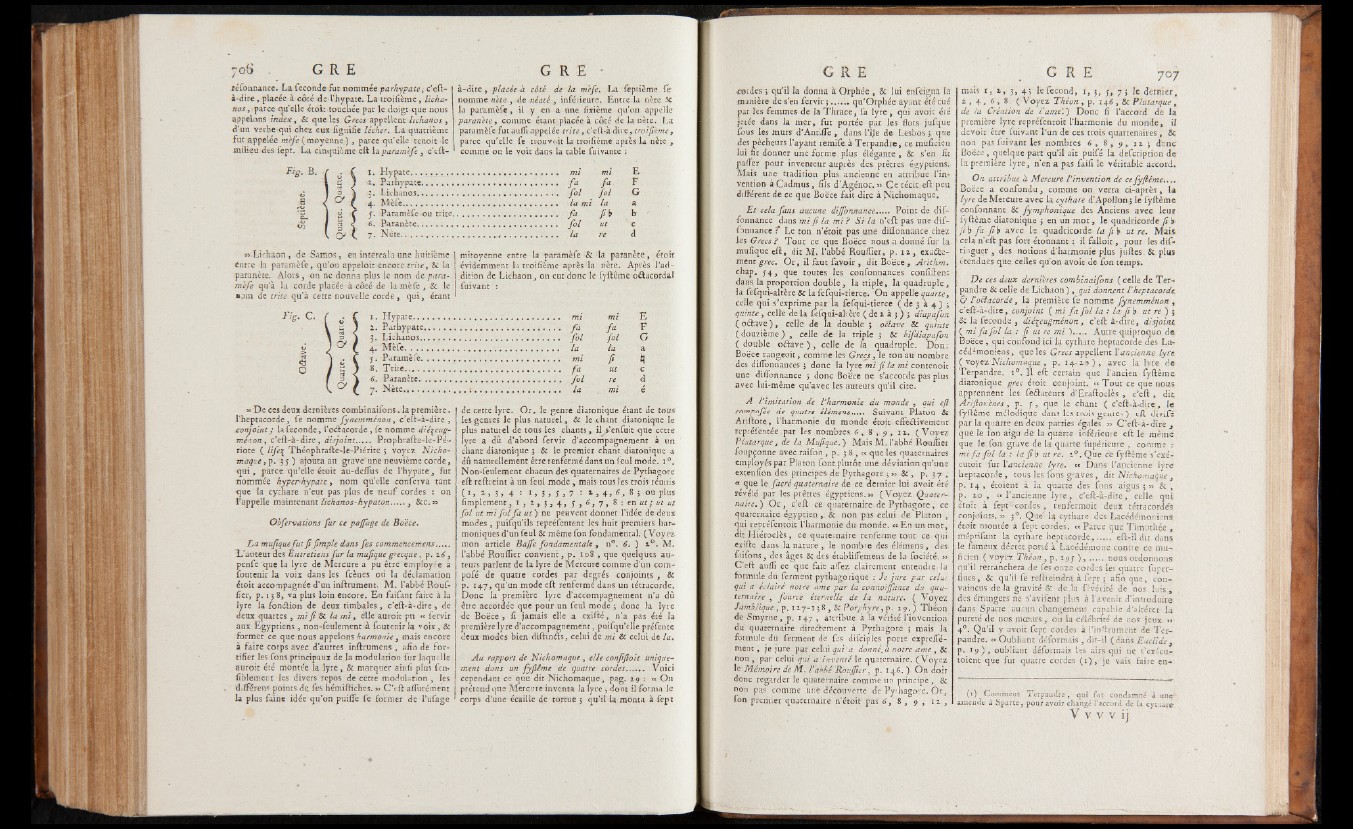

comme on le voit dans la table fuivante :

B.

ex

ex

Hypate.. .,

Parhypate.

Lichanos..

Méfe... . .

Paraméfe c

Paranéte..

Nète.........

f a

fo l

La mi

fa

fo l

la

la

fi\>

»Lichaon, de Samos , en intercala une huitième

entre la paraméfe , qu’on appeloit encore trite, & la

paranéte. Alors 3 on ne donna plus le nom de paraméfe

qu’à la corde placée à côté de la mèfe , & le

B-pm de trite qu’à cette nouvelle corde , qui, étant

mi E

f * F

fo l G

a

b '

cd

mitoyenne entre la paraméfe & la paranéte, étott

évidemment la troifième après la nète. Après l'addition

de Lichaon, on eut donc le fyftême oétacorda!

fuivant :

1. Hypate............................... ..

2. Parhypate..........................

3. Lichanos.............................

4. Mèfe.......................................

m m m m fai

mi

IB

fo l

E

FG

fi

ut

n

8. Trite..................................... c

6. Paranéte. ........................... . ....................... .. fo l re d

7. Nète..........................: . . . . . mi é

» De ces deux dernières combinaifons, la première,

lheptacorde, fe nomme fynemménon-, c’eft-à-dire,

conjoint j la fécondé, l’oélacorde, fe nomme diéçcugménon,

c’eft-à-dire, disjoint...... Prophrafte-le-Pé“

riote ( life% Théophrafte-le-Piérite 5 voyez Nichomaque

, p. 35) ajouta an grave* une neuvième corde,

qui, parce qu’elle étoit au-deflus de l’hypate, fut

nommée hyper-hypate, nom qu’elle conferva tant

que la cythare n’eut pas plus de neuf cordes : on

l’appelle maintenant lichanos-hypaton..... , &c. »

Obfervations fur ce pajfage de Boëce.

La mufique fut f i fimple dans fes commehcemens......

E ’auteur des Entretiens fur la mufique grecque, p. 1 6 3

penfe que la lyre de Mercure a pu être employée à

foutenir la voix dans les fcènes où la déclamation

étoit accompagnée d’un infiniment. M. l’abbé Rouf-

fîer, p. 13 8, va plus loin encore. En faifant faire à la

lyre la fondion de deux timbales, c’eft-à-dire, de

deux quartes , mi f i & la mi, dlle aurort pu « fervir

aux Egyptiens , non-feulement à foutenir la voix, &

former ce que nous appelons harmonie 3 mais encore

à faire corps avec d’autres inftrumens , afin de fortifier

les fons principaux de la modulation fur laquelle

auroit été montée la lyre, & marquer a in fi plus fen-

lïblement les divers repos de cette modulation , les

d.fterens points de. fes hémiftiches. » C ’eft aflurétrient

la plus faine idée qu’on puiffe fc former de l’ufage '

de cette lyre. O r , le genre diaronique étant de tous

les genres le plus naturel, & le chant diatonique le

plus naturel de tous les chants, il^’enfuit que cette

lyre a dû d’abord fervir d’accompagnement à un

chant diatonique ; & le premier chant diatonique a

dû naturellement être renfermé dans un feul mode. i° .

Non-feulement chacun des quaternaires de Pythagore

eft reftreint à un feul mode , mais tous les trois réunis

( 1 , 1 , 3 , 4 : 1, 3 , 5 , 7 : t , 4 , 8 j ou plus

fimplement, 1 , i , 3, 4, 5 , 6 , 7 , 8: en ut ; ut ut

fo l ut mi fo lfa ut) ne peuvent donner l’idée de deux

modes, puifqu’ils repréfentent les huit premiers harmoniques

d’un feul & mêmefon fondamental. (Voyez

mon article Baffe fondamentale, n°. 6. ) i ° . M.

l’abbé Rouffier convient, p. 108 , que quelques auteurs

parlent de la lyre de Mercure comme d’un com-

pofé de quatre cordes par degrés conjoints , &

p. 147, qu’un mode eft renferme dans un tétracorde.

Donc la première lyre d’accompagnement n’a dû

être accordée que pour un feul mode ; donc la lyre

de Boëce, fi jamais elle a exifté, n’a pas été la

première lyre d’accompagnement, puifqu’elle préfentc

deux modes bien diftinéts, celui de mi & celui de la.

Au rapport de Nichomaque, elle confiftoit uniquement

dans un fyflême de quatre cordes....... Voici

cependant ce que dit Nichomaque, pag. 19 : « O11

prétend que Mercure inventa la lyre, dont il forma le

r corps d’une écaille de tortue 5 qu’il la monta à fept

,cordes > qu’il la donna à Orphée , & lui enfeigna la

manière de s’en fervir j q u ’Orphée ayant été tué

par les femmes de la Thrace, fa lyre , qui avoit été

jetée dans la mpr, fut portée par les flots jufque

fous les murs d’Antifle , dans l’îje de Lesbos j qtse

des pêcheurs l’ayant remife à Terpandre, ce muficicn

lui fît donner une forme plus élégante, & .s'en fit

pafîer pour inventeur auprès des prêtres égyptiens.

Mais une tradition plus ancienne en attribue l’invention

à Cadmus, fils d’Agénor. » C e récit, eft peu

différent de ce que Boëce fait dire à Nichomaque.

Et cela fans aucune dijjbnnance..... Point de diffonnahee

dans mi f i la mi ? S i la n’cft pas une dif-

fonnance t Le ton n’étoit pas une difïonnance chez

les Grecs? Tout ce que Boëce nous a donné fur la

mufique eft, dit M. l’abbé Rouffier, p. 1 2 , exactement

grec. O r , il faut favoir , dit Boëce , Arithm.

chap. 5-4, que toutes les confonnançes confident

dans la proportion double, la triple, la quadruple,

la fefqui-altère & la fefqui-tierce. On appelle quarte,

celle qui s’exprime par la fefqui-tierce ( de 3 à 4 ) 5

quinte, celle delà fefqui-altère (de x à 3 ) j diapafon

i. oétave ) , celle de la double ; ottave & quinte

(doroième), celle de la triple j & bifdiapafon

(double oéfave ) , celle de la quadruple. Don:

Boëce rangeoit, comme les Grecs3 le ton au nombre

des difTonnances ; donc la lyre mi f i la mi contenoit

une diffonnance j donc Boëce ne s’accorde pas plus

avec lui -même qu’avec les auteurs qu’il cite.

A l'imitation de l'harmonie du monde , Qui efi

compofèe de quatre élémens..... Suivant Platon &

Ariftotç, l’harmonie du monde étoit effeftivemenr

r.cpiéfentée par les nombres 6 , 8 , 9 , n . (V oyez

Plutarque, de la, Mufique. ) Mais M. l’abbé Rouffier

foupçonne avec raifon , p. 3 8 , « que les quaternaires

employés par Platon font plutôt une déviation qu’une

extenfîon des principes de Pythagore j » &', p. 37 ,

« que 1 e,facré quaternaire de ce dernier lui avoir éré

révélé par les prêtres égyptiens.» (V oyez Quaternaire.)

O r , c’eft ce quaternaire de Pythagore, ce

quaternaire égyptien, & non pas celui de Platon ,

qui repréfentoit l’harmonie du monde, ce En un mot,

dit Hiéroclès, ce quaternaire renferme tout ce qui

exifte dans.la nature , le nombre des élémens , des

faifons, des âges & des établiffemens de la fociété. »

C ’eft auffi ce que fait a (fez clairement entendre- la

formule du ferment pythagorique : Je jure par celui \

qui a éclairé notre ame par la connoijfance du qua- \

ternaire , fource éternelle de la nature. ( Voyez j

Jamèlique , p. 1X7-13 8 , & Porphyre, p. 29.) Théoq

de Smyrne, p. 147 , attribue à la vérité l’invention

du quaternaire directement à Pythagore ; mais la

formule du ferment de fes difciples porte exprelfé-

menc, je jure par celui qui a donné, à noire ame, &

non, par celui qui a inventé le quaternaire. (Voyez

le Mémoire de M. l'abbé Roujfier, p. 146. ) On doir

donc regarder le quaternaire comme un principe, &

non pas comme Une découverte de Pyfhagore. Or.,

fon premier quaternaire n’étoit pas 6, 8 , 9 , 1 x ,

mais t , 1 , 4 ; le fécond, 1, j , 7 ; le dernier,

x , 4 , 6 , 8. ( Voyez Théon , p. 146, & Plutarque,

de la Création de L'ame'. ) Donc fi l’accord de la

première lyre repréfentoit l’harmonie du monde, il

dévoie être fuivant l'un de ces trois quartenaires , &

non pas fuivant les nombres 6 , 8 , 9 , n 5 donc

Boëce, quelque parc qu’il ait puifé la defeription de

la première lyre, n’en a pas faifi le véritable accord.

On attribue a Mercure l'invention de ce fyftême....

Boëce a confondu, comme on verra ci-après, la

lyre de Mercure avec la cythare d’Apollon 5 le fyftême

confonnant & fiymphonique des Anciens avec leur

fyftême diatonique j en un mot, le quadricorde fi |

p i fa fi]} avec le quadricorde la f i ut re. Mais

cela n’eft pas fort étonnant : il falloir, pour les dif*

tinguer , des notions d’harmonie plus juftesp & plus

étendues que celles qu’on avoit de fon temps.

De ces deux dernières combinaifons ( celle de Ter-*

pandre & celle de Lichaon ) , qui donnent Vheptacorde

& L'oëlacorde, la première fe nomme fynemménon ,

c’eft-à-dire, conjoint ( mi fa fo l la : la fi]} ut r e ) ;

& la fécondé , diéçeugménon, c’eft à-dire, disjoint

( mi fa fo l la : fi ut re mi )..... Autre quiproquo de

Boëce, qui confond ici la cythare heptacorde des La-r

cédémoniens, que les Grecs appellent Xancienne lyre

(voyez Nichomaque , p. 14-2.0), avec la lyre de

Terpandre. i° . 11 eft certain que l’ancien fyftême

diatonique grec étoit conjoint. « Tout ce que nous

apprennent les feélateurs d’Eraftoclès , c'eft , dit.

Ariftoxènes, p. 5, que le chant ( c’eft-à-dire, le

fyftême mélodique dans les trois genres ) eft divifé

par la quarte en deux parties égales. » C ’eft-à-dire 3

que le fon aigu de la quarte inférieure eft le même

que le fon grave de la quarte fupérieure , comme :

I mi fa fo l la : la fi]} ut re. x°. Que ce fyftême s’exé-

cutoit fur ['ancienne lyre. « Dans l’ancienne lyre

heptacorde , tous les fons graves, dit Nichomaque 3

p. 14 , étoient à la quarte des fons aigus ; » & ,

p. 20 , « l ’ancienne lyre, c’eft-à-dire, celle qui;

etoit à fept cordes , renfermoit deux tétracordes

conjoints. » 3°. QueHa cythare des Lacédémoniens

étoit montée à fept cordes. « Parce que Timothée ,

méprifant la cythare heptacorde........ eft-il dit dans

; le fameux décret porté à Lacédémone contre ce mu-

.ficicn ( voyez Théon , p. 195 ) , ..... nous ordonnons

qu’il retranchera de fes onze cordes les quatre fuper-

flucs, & qu’il fe reftreindra. à fept 5 afin que, convaincus

de Ja gravité & déjà févérité de nos lois,

des étrangers ne s’avifent plus à l’avenir d’introduire

dans Sparte aucun changement capable d’altérer la

pureté de nos moeurs , ou la célébrité de nos jeux. »

4°. Qu’il y avoit fept cordes à i’infîrument de Terpandre.

«Oubliant déformais, dit-il (dans Euclide ,

p. 19), oubliant déformais les airs qui ne s’exécu-

toient que fur quatre cordes ( 1 ) , je vais faite en-

(1) Comment Terpandre, qui fut condamné à une;

amende à Sparte, pour avoir changé l’accord de la cytuarç-

Y v v v ij