3 9® C R I

La fauffe chaleur d’aftion, & la gefticulatîon outrée

, qui ont tant de fuccès fur nos théâtres , font

une des principales califes qui rendent incurable

cette manie fur celui dé l’opéra, d’où elle s’étend

aux autres théâtres, 8ç même aux muficiens qui

n’y font pas enrôlés , mais qui font bien aifes de

faire voir qu’ils ont pour cela les qualités requifes.

Comment, en fe courbant fans ceffe le corps en

avant, en arrière ; en levant, écartant ou fe tordant

les bras ; en mettant dans fa démarche la même

violence que dans fes mouvemens & dans fes gef-

tes , conferyer une voix chantante , 8c ne pas fubf-

îituer continuellement les cris au chant ?

Il eft vrai que toutes ces conrorfions ne peignent

rien, ne reflcmbient à rien ; que la douleur eft plus

tranquille, que l’amour eft moins convulfif; que

la tendrefle d’une fille ou d’un père ne s’exprime'

point par tous ces haut-le-corps ; que c’eft fur-tout

par les mouvemens de l’ame que le grand a&eur fe

. fait connoître ; mais comme il eft beaucoup plus

'facile de gefticuler que de femir, il eft à croire qu’on

'■ ne fe corrigera pas de fi-tôt en France de cette vio-*

lence de jeu, q u i, aux yeux des étrangers inftrults ,

fait fouvent reftembler nos aéleurs à des troupes

:de maniaques; et tant que cette pantomime outrée

fubfiftera , les cris fubfifteront avec elle.

Je ne dis pas que dans des momens de fureur,

'd’emportement, de défefpoir, il ne faille forcer la

Voix,ébranler & faire vibrer à la fois toutes les fibres

gutturales , 8c produire par conféquent des êfpèces

de cris, puifque , comme je l’ai dit au mot bruit, le

cri eft pour la voix ce que le bruit eft pour les

inftrumens > 8c réfulte des mêmes procédés : mais

ces occafiôns devroient être fort rares ; 8c foit par

le genre de mufique de quelques-uns de nos maîtres,

foit par la faute de nos a fleurs, on diroit qu’elles

. forment au contraire l’état habituel des^perfonnages..

Ceci me rappelle quelques vers d’une parodie de

Mahomet, qui courut manufcrite dans le tems de

notre dernière guerre muficalê. Deux hommes de

lettres connus y jouoient lès rôles d’Omar et de

Zopire. Le premier difoit à l’autre :

Ne fais-tu pas encore, homme foible & fuperbe ÿ

Que le grillon qui crie enfeveli fous l’herbe,

Et l’aigle impérieux qui crie au haut du cieï,

Tout enfin pour crier fut fait par l’Ecèrnel ?

Les mortels font égaux : ce n’eft point la fcienoe,"

Ce font les poumons féuls qui font leur différence, &c.

Les Italiens ont pour principe qu’on peut donner

à fa voix toute la force et l ’extenfion dont elle eft

fufceptible, fans aller jamais jufqu’à crier. Je ne con-

' nois dans toute leur mufique qu’une feule exception

à cette règle, 8c nous avons l ’honneur de leur

avoir fourni dans cette occafion unique- l’expref-

fion propre à défigner un cri 8c même plus qu’un

lùppla cri.

c R o

Dans la Sopkonisbe du célèbre Traëtta, cette

reine fe jette entre fon époux 8c fon amant qui

veulent fortir pour fe combattre : « Cruels , leur

» dit-elle ,-que faites-vous? Si vous voulez du fang,

>3 frappez, voilà mon fein»; 8c comme ils s’obfti-

nent à fortir , elle s’écrie : « où allez - vous ? Ah!

» non ». Sur cet î l’air eft interrompu. Le composteur,

voyant qu’il falloit ici fortir de la règle

générale, ne fachant comment exprimer le degré de

voix que l’aârice devoit donner , a mis au defitîs de

la note fo l, entre deux parenthèfes : (un urlo fmrv

cese ) un hurlement françois. Il n’eft pas inutile de

remarquer que Traëtta ne parloit point ainfi par

préjugé. Il connoifloit là France bu il avoit pafle

plufieurs fois dans fes voyages ; 8c c’étoit en con-

noiiTance de caufe qu’il nommoit hurlement fran-

»çois le cri le plus aigu que pût former la voix humaine.

(JA. Ginguené.)

C RO CH E ./ , f. Note de mufique qui ne vaut en

durée que le quart d’une blanche ou la moitié d’une

noire. Il faut par conséquent huit croches pour un©

roqde ou pour une mefure à quatre temps, (Yoye?

Me fure, Valeur des Notes. )

On peut voir’(plane, de mufiq. fig. 125.) comment

fe fait la croche , foit feule ou chantée feule fur

une .fyllabe, foit liée avec d’autres croches quand

on en pafle plufieurs dans un même- temps en

jouant, ou fur une même fyllabe en chantant. Elles

fe lient ordinairement de quatre en quatre dans les

mefures à quatre temps 8c à deux, de trois en trois

dans la mefure à fix - huit, félon la divifion des

temps ; 8c de fix en fix dans la mefure à trois tems,

félon la divifion des mefures.

Le nom de croche a été donné à cette efpèce de

note, à caufe de l’efpèce de crochet qui la distingue.

( / . J. Roujfeau.)

CROCHES LIÉES. O11 appelle ainfi les croches

qui font effeéHvemenr liées enfemble par la queue,

ou bien celles qui font couvertes d’une liaifon.

Remarquez que pour la promptitude 8c la facilité

de l ’exécution, on fera très-bien, en copiant les

parties, de lier toujours deux ou quatre croches-en-

femble. ( M. Cafiilhon., )

* C e n’eft que pour la facilité de la leéîure qu’on

’ lie les croches enfemble par la queue.-Cétte liaifon

n’influe en rien fur l’exécution , 8c les croches peuvent

n’en pas être moins détachées ; au lieu que la

liaifon dont on les couvre indique qu’elles doivent

être faites' d’un feul coup’ de gofier. (V o y e z Coup

de gofier. )

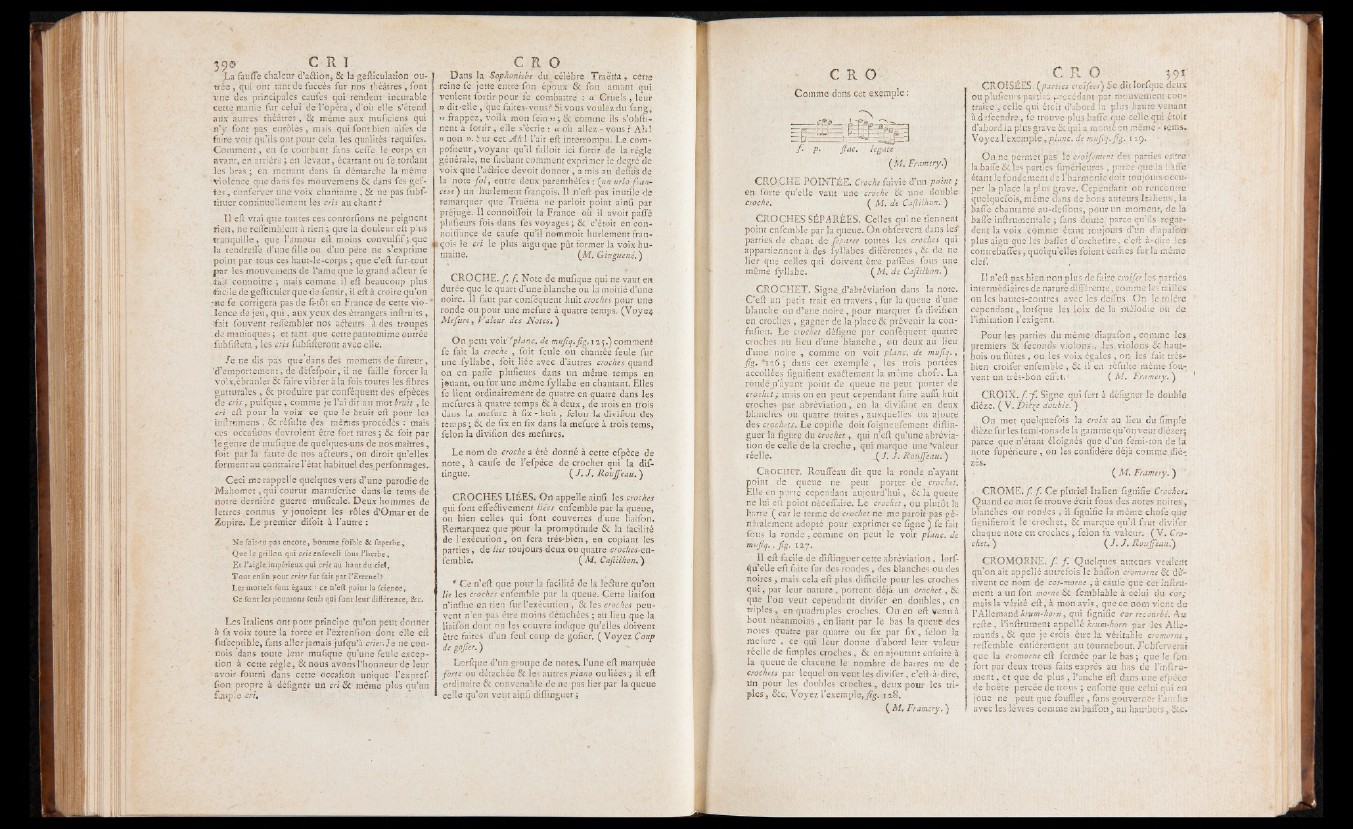

Lorfque d’un groupe de notes, l’une eft marquée

forte ou détachée 6c les autres piano ou liées7 il eft

ordinaire 8c convenable de ne pas lier par la queue

celle qu’on veut ainfi diftinguer j

c R o

Comme dans cet exemple :

d g g j g i

§g— pr®-

ƒ p* fine, le gâte

(M. Framcry.)

CRO CHE POINTÉE. Croche fuivié d’un point ;

en forte qu’elle vaut une croche 8c une double

croche. ( M. de Cafiilhon. )

CROCHES SÉPARÉES. Celles qui ne tiennent

point enfemble par la queue. On obfervera dans les'

parties de chant de fépdrer toutes les croches qui

appartiennent à des fyllabes différentes , 8c de ne

lier que celles qui doivent être, paffées fous une

même fyllabe. (M . de Cafiilhon. )

CROCHET. SignejTabréviation dans la note.

C ’eft un''pet-t trait en travers , fur la queue d’une

blanche ou d’une noire , pour marquer’ fa divifion

en croches , gagner de la place 8c prévenir la coii-

fufion. Le crochet défigne par conféquent quatre,

croches au lieu d’une blanche, ou deux au lieu

d’une, noire , comme on voit plane, de mufiq. ,

fig. *12.6 ; dans c-et exemple , les trois portées

accollées fignifient exàélement la même chofe. La

rondêji’âyànt point de queue ne peut porter de

crochet ; mais on en peut cependant faire aufîi huit

croches par abréviation, en la divifant en deux

blanches ou quatre noires, auxquelles on ajoute

des crochets. Le copifte doit foigneufement diftin-

guer la figure.du crochet, qui n’eft qu’une abréviation

de celle de la croche, qui marque une ’valeur

réellè. ^ _(7. 7. Roitjfeau

C r o c h e t . Roufféau dit que la ronde n’ayant

point de queue ne peut porter de crochet.

Elle en porte cependant aujourd’hui, 8c la queue

ne lui eft point né ce flaire. Le crochet, ou plutôt la

barre ( car le terme de crochet ne me paroîr pas généralement

adopté pour exprimer ce ligne ) fe fait

fous la ronde, comme on peut le voir plane, de

mufiq. , fig. 127.

Il eft facile de diftinguer cette abréviation , lorf-

qù’efte eft faite fur des rondes, des blanches ou des

noires , mais cela eft plus difficile pour les croches

qui,-par leur nature, portent déjà un crochet, ,8c

que l’on veut cependant divifer en doubles, en

triples , en quadruples croches. On en eft venu à

bout néanmoins , en liant par le bas la queue des

notes quatre par quatre ou fix par fix , félon la

mefure , ce qui leur donne d’abord leur valeur

réelle de Amples croches , -8c en ajoutant enfuite à

la queue de chacune le nombre de barres ou de

crochets par lequel on veut les divifer , c’eft-à-dire,

ttn pour les doubles croches, deux pour les triples,

8cc, Voyez l’exemple, fig. 128.

( M, Framsry, )

C R O 391

CROISÉES, {parties croifêes) Se dit lorfque deux

ou plufieurs parties procédant par mouvement con- '

traire , celle qui étoit d’abord la pi us haute venant

à d îfcendre, fe trouve plus balle.que celle qui étoit

d’abord la plus grave 8c qui a monté en même - tems.

Voyez l’exemple, plane, de mufiq. fig. 129. ■

On ne permet pas le croifiement des parties entre

la baffe & les parties fupérieures , parce que la baffe

étant le fondement de l’harmcniedoit toujours occuper

la place la plus grave. Cependant oh rencontre

quelquefois, même dans de bons auteurs Italiens, la

baffe chantante aii-deftotis, pour un moment, de la

baffe inftrumentale ; fans doute parce qu’ils regardent

la voix comme étant toujours d’un diapafon

plus $igu que lés baffes d’orcheftre, c’eft à-dire.les

contrebaffes, quoiqu’elles foient écrites fur la même

clef. . .

Il n’eft pas bien non plus de faire croifer le^ parties

intermédiaires de nature différence, comme lès taillés

ou les hautes-contres avec les deffus. On le tolère

cependant, lorfque lés loix dç, la mélodie où de

l’imitation l’exigent.

Pour les parties du même diapafon , comme les

premiers 8c féconds violons,, Iss. violons & hautbois

ou flûtes , OU: les voix égales , oii les fait très-

bien croifer enfemble 8c il en réfulte même fou-

vent un très-bon effet.1 ( M. Framety. )

C R O IX ./ -/. Signe qui fert à défigner le double

dièze. ( V. Diè^e double. ) .

On met quelquefois la croix au lieu du fimpîè

dièze fur les {emi-tonsde la gamme qu’on veut diézerj

parce que n’étant éloignés que d’un femi-ton de la

note fupérieure , on les confidère déjà comme dié-

zés.

t ( M. Frdtnery. )

C R OM E ./ f. Ce pluriel Italien lignifie Croches»

Quand ce mot fe trouve écrit fous des notes noires ,

blanches ou rondes , il fignifie la même chofe que

fignifieroit lé crochet, 8c marque qu’il faut divifer

chaque note en croches, félon fa valeur. ( V . Crochet.')

( J. J. Roujfeau.)

CROMORNE. / / Quelques auteurs veulent

qu’on ait appellé autrefois le bâflbiicromorne 8c décrivent

ce nom de cor-morne , à caufe que cet infiniment

a un fon morne 8c femblable à celui du cor;

mais la vérité eft, à mon avis, que ce nom vient de

l’Allemand krum-horn , qui fignifie cor recourbé. Au

r.efte , l’inftrument appellé knim-horn par les Allemands

, 8c que je crois être la véritable cromorne ,

reffemble entièrement au tournefiouf. J’cbferverat

que la cromorne eft fermée par le bas ; que le fon

fort par deux trous faits exprès au bas de Finfirurinent

, et que de plus , l’anche eft dans une efpèce

de boëte percée de trous ; enforte que celui qui en

joue ne peut que fouffler, fans 'gouverner l’anche

avec les lèvres comme aubaflon, au haurbois, 8ce>