88 A P P

Il faut chanter cette phrafe comme fl elle étoit

écrite ainfl :

I l pianto ci fofpi - ri non fenti di Bem

z f c | = E l f c

Linda je

I es chanteurs italiens, font fi habitués à cette manière'

de chanter le récitatif ? que les çpnipoüteprs

négligent de l’écrire.

On devroit l’écrire toujours pour nos chanteurs

françois , q u i, faute de favoir la pratiquer où elle eff

néceffaire , donnent à quelques paliages de récitatif

une extrême dureté. C ’eff gu" furplus la feule

efpèce d’agrément que l’on doive s’y perpiçttrç.

F ramer y , )

APPRÉCIABLE , ad). Les fons appréciables

font ceux dont,on peut trouver ou fenrir l’uniffon

calculer les intervalles. M. Euler donne un efpace

de huit oékves , depuis le fon le plus aigu jufqii’au

fon le plus grave , appréciable à notre oreille ;

mais ces fons extrêmes i f étant guère agréables ,

on ne paffe pas communément dans la pratique les

bornes’ de cinq oéîaves , telles que les donne le

davier à ravalement. Il y a auffi un degré de force

au-delà duquel le fon ne peut plus s’apprécier.

On ne fauroit apprécier le fon d’une grofie cloche

dans le clçcher même ; il faut en diminuer la force

en s’éloignant pour le diRin^uçr ; de même les

fons d’uné voix qui crie, ceffènt d’être appréciables ;

.c ’eft pourquoi ceux qui chantent fort font fujets

à chanter faux. A l’égard du bruit, il ne s’appréciç

jamais ; 8ç c’eft ce qui fait & différence d’âveç le

fon. Voyez bruit &Jon, {J, J , Rouffeau.)

A p p r é c ia b l e . M. Euler a probablement déterr-

suiné , dç la manière fuivante, l’étendue des fons

appréciables. Le plus grand tuyau , c’eft-à-dire le

plus grave d?un grand orgue, le trente-deux pieds

gft de dçux oélaves plus grave que Y ut le plus

grave du clavecin ; & le tuyau le plus aigu, Y ut

aigu de la doublette eff de deux oftayes plus aigu

que Y ut le plus aigu du clavecin : or de Y'ut le plus

grave g Y ut le plus aigu du clavecin, il y a un intervalle

de quatre ocîavês ; ajoutez-y deux oéîaves

au grave & deux oâaves à l’aigu , vous aurez les

huit o&aves en queffion.

Pour que la démonffration fût complette, il fau-

droit gvoir démontré qu’on ne peut faiye parler un

tuyau moindre d’un pouce & demi ; car Y ut le plus

aigu de la doublette n’a que cette longueur ; or

tes fermettes prouvent le contraire. ( M. l'abbé

Feytou.)

APPUYÉ. ( Trille) Mufique, Quelques mufteiens

appellent trille appuyé, celui qu’on ne commence

A R A

pas brufquehient, mais qu’on prépare çn quelque

forte de là note fupérieure. Dans quelque cas on

peut auffi préparer le trille-appuyé d elà note inférieure.

Voyez Appogiatura

APYCNI ? adj.plur. Les anciens appelloient ainfî

dans lçs genres épais trois des huit fons fiables de

leur fyftême.ou Diagramme, lefquels ne touchoienr

d’aucun côté les intervallesferrés ; favoir la profin m-

banomene , la nète fy n'némènon & lg nète hiperbo-

leon. Ils appelloient aufîl apyenos ou non épais le

genre diatonique, parce que dans les têtracordes

de ce genre, la fomme des deux premiers intervalles

étoit plus grande que le troifieme. Voyez épais,

genre , fon , tét 'racorde ( J, J, Rouffeau,) •

ARABES, (Mufique des) Un peuple fçnfible ,

ingénieux , né pour les arts , pour les fçiences, pour

tout ce qui frappe l’imagination, émeut l’ame ou

éclaire l’efpritj ne pouvoit être un peuple étranger à

la mufique, qui, étant en même-tems art&fciehce,

parle également à toutes ces facultés. Auffi l’hif-

toire des Arabes nous apprend - elle que chez eux

ëlle a toujours été en honneur , & qu’elle a fait fou-

vent les plaifirs ou même l’occupation de leurs plus

illuflres feuverains.

Le fameux calife Haroun el Rafçhid ne dédaigna

point d’avoir pour ami & pour confident Ishac,

le plus célébré joueur dé luth qifeùt encore eu

1’ érable.

Abcu-Giaffer l’Abbaffide eompofa lui-même des

airs qui font encore aujourd’hui lgs délices de la

nation fur laquelle il g régné..

On g donné le nom d’Orphée de Y Arabie g l’un

de les califes, Abou-Naffgr Mohamed el Fgrabi,

qui fut non-feulement muficien, mais grammairien,

médecin & afîronome. Il excelloit, dit-on, dans

la peinture des pafïions , & dans l’grt de les faire

paffer au fond de l’ame de fes auditeurs. Pour

faire juger de leur fenfibilité ou de l’habileté du

calife , il fuffit de dire qu’il n’employoit, pour

produire ces grands effets, que des morceaux de

bois joints çnfemble, fqr lefquels il tendoit des

corçjes, Il eff vrai que lg lyre de l’autre Orphée

ne nous parôît pas aujourd’hui lui avoir fourni des

moyens beaucoup plus puiffants,

Les poéfies Arabes font remplies d’éloges de la

mufrqijè ; 8c lçs bifforipns mêmes de ce peuple,

aipi du merveilleux , font auffi emphatiques

& auffi exagérés fur çes éloges que les poètes.

Ils ont dans la nature de leur jmuffque des

chofes communes avec celle des autres peuples

Orientaux ; ils en ont qui leur font particulières.

Leur mufique eff divifée,en deux parties, le

te lif ( composition ) qui eff la mufique confidérée

relativement à la mélodie, & Vikda (chute des

fons) qui eff la ceffation mefuréè de cette mélod

ie , & qui ne regarde que la mufique inftrumen-

tale.

La mufique des Arabes eff compofée de modes ou

de certaines phrafes de chant, comme celle des Perfans

»

a r a .

fans. Voyez mufiqm des Perfans, 8c Ils ont pris de

ces dernierst les ne-ms de. -leurs principaux modes.

I Ces modes principaux font au nombre de

»uatre , qu’ils nomment ouffoût % racines ; ce

•lont:

i. Le raft ou rtlode droit.

I 2. V'irak ou mode de Chaldèe.

a. Le firafkend.

y Et Yisfehan ou riiode de là capitale de Ferfe.

I ç iracun de ces quatre modes a , félon les/philo-

Ifophes A ra b e s , une propriété différente & très-

pmarquée. Le mode irAc , par exemple, agite-

[ l’ame & la- trouble; le lira fk e n d y fait-' naître

[ l’amour , &£•

Ces modfes' ont huit dérivés, appellés four ou ,

' rameaux ; lefquels o n t , prcfque tous , pris leurs

noms de- quelques; villes ou pays , de quelques

princes, fans doute-amateurs de'la mufique, ou

enfin de.quelques- grands hommes-, dont* iis per-

pltaent la mémoire.

Les deux» dérivés dur mode raft font le {enkefa,

qui fîgnifie , en Perfen , une fonnette ; & Yifchak,

qui convient à l’amour prefqif alitant que le ÿraf-

kend.

Ceux- du mode Irak font le rftaiaA K Y'abou feUik ;

on croit que ce dernier porte le nom d?un fameux

-mufieien Arabe..

Ceux du ftrafkend, font le Bourj'ouk, nom d’un

; roi de Perfe , dbnt le régné commença l’an 1124. de

l’ tlre chrétienne ; le rekaui, que les orientaux

mettent au premier rang de modes dérivés.

Enfin ceux de Yisfehan font le noui, qui fignihe

gazoïMlement des oifeaux ; & le HouJJ'eih, nom

d’un fils d’A ly , tué l’an 61 de rH égÿ re, & mis ,.

• par les Perfans „au nombre des martyrs.

Après ces huit mod'es foiiroû , viennent les fix

rn'odês evaçat, c’eff-à-dire mixtes ou compofës.

1. Du raft & de l’înzÆ fe forme le nevrou^ ou

nouveau jour ,, nom que lès Perfans donnent au

premier de- leur année, jour de l’équinoxe du

printeras.

2. Dü: ÿrafkend &Tde Yisfehan fe compofe le

mode Ichehenaç , dont le mouvement -eff doux &

agréable.

3. Du boufrouk & thïçenKtla naît le felmeck.

4. Du rehaut & dii houffeïn eff dérivé le %er-

kefehi L nom d’une étoffe tifffie dé fils d’o r , par

lequel on a voulu, marquer là beauté' 8c la richeffe

de ce modei

y. Le rnaiah & Tabou fetéifé ont dônné le mode

higiaç. Higiaç eff l’Arabie pétrée, oh fe trouve

la mécqUe. La douceur & la-gaieté4de ce mode font

confacrées dan^ une.chanfon arabe.

6. Du noui & de Yifchak dérive-le mode goïifcht

qui' veut dire' ti mbale'd’airaiif.

Mufique, Tome J,

A R A H

A tous çes modes p r in c ip a u xp r iv é s & com-

pofés,il ffrirÉjbtridfèencô-rÊ?féS'fep'tModês' nommes

bouhour nier s % Iî; y-en a *fept. Cé-font

amànti pliràfeS rtuffteales!,. dbnt .chacune commence,

par. l’iintdes, fept intervalles qui compôfent

l’échelle ou gamme arabe.

C ’eft encore des Perfans que les Arabes\ ont

pris & le nom général de ces intérvallës, qiii eff

[ ghiah, & les nonrs de- nombre qu'rfervent à fes de-

figner , ^ ,u n - yya^,fdeux,yi.,;trois ytcharr <Q\ztoe,

penj .cinq ffchef ch, fix , heft, fept.

Ils nomment donc iekghiah le premier de c e i

' modes , commençant au- premier intervalle, dov«

ghiah, celui qui commence par le fécond-, &c.

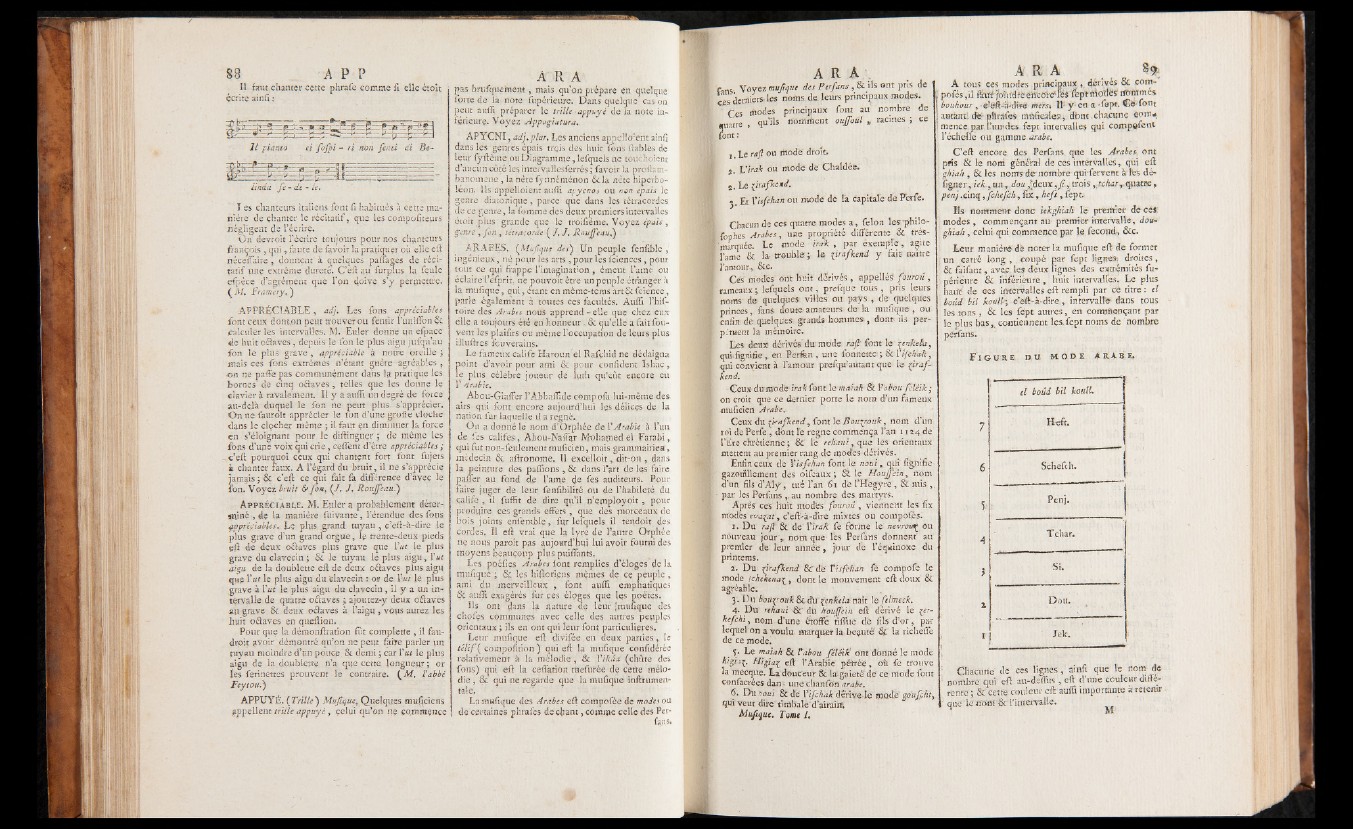

Leur manière dê noter la mufique eff- de former

, un carré long , coupé par fept lignes droites,

& faifant, avec les deux lignes des extrémités fu-

périéure & inférieure, huit intervalles. Le plus

haiff de ces intervalles eff rempli par de titre : el

: boûd bil koülk'y o’èft-à-dire., intervalle dans tous

les tons., & les fêpt autres, en commençant par

le plus bas,, contiennent les.fept noms de nombre

perfans.

F I G U R E D U M O D E A R A B E,

Chacune de ces lignes, ainfi que le nom dé

BOinbire qui eft ali-dsffus', eft tVune couleur diffé-

renfé; & cette couleur eft auffi importante à retenir

que le n'offl &'l'iutervalle.

- M