î C î B A T

genre bâtard eft aujourd’hui parfaitement .légitimé,

( M. Framery.)

B A TO N . Sorte de barre épàiffe qui traverfe

pCTpë i l a i c û i a i r £ une ou plufieurs lignes de la

portée , & qui, félon le nombre des lignes qu’il

embraffe , exprime une plus grande ou moindre

quantité de mefures qu’on doit pafler en fdence.

! Anciennement il y avoir autant de fortes de

bâtons que dé différentes valeurs de .notes, depuis

la ronde qui vaut une mefure, jufqu’à la maxime

qui en valoit huit, & dont la durée en fdence

s’évaluoit par un bâton , quiJ partant d’une ligne,

traverfoit trois efpaces & alloit joindre la quatrième

ligné.

Aujourd’hui le plus grand t>âton eft de quatre

mefures : ce bâton, partant d’une ligne , traverfe la

fiiivante & va joindre la troifième.

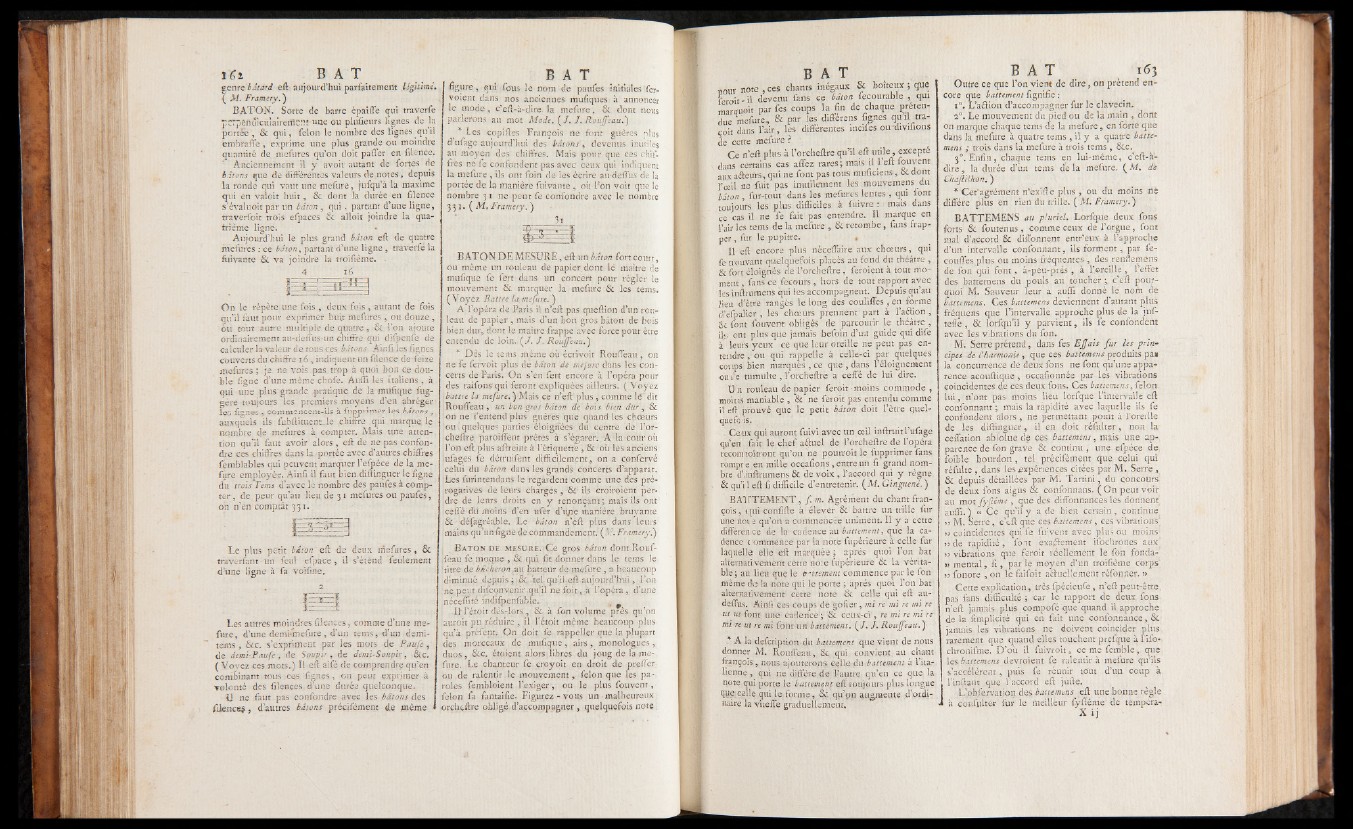

4 ___ 16 .

-

On le répète une fois , deux fois , autant de fois

qu’il faut pour exprimer huit mefures , ou douze ,

ou tout autre multiple de quatre, 8c. l’on ajoute

ordinairement au-deffus-un chiffre qui difpenfe de

calculer la-valeur de tous ces bâtons Ainfi les fignes.

couverts du chiffre 16 , indiquent un fdence de feize

mefures ; je ne vois pas trop à quoi bon ce double

figue d’une même chofe. A um les italiens, à

qui une plus grande .pratique de la mufique fug-

gère toujours les premiers moyens d’en abréger

les (ignés , commencent-ils à fupprimer les bâtons,

auxquels ils fubftituent_le chiffre qui marque, le -

nombre de mefures à compter. Mais une attention

qu’il faut avoir alors , eft de ne pas confondre

ces chiffres dans la -portée avec d’autres chiffres

femblables qui peuvent marquer l’efpèce de la mefure

employée. Ainfi il faut bien.diftinguer le figne ;

du trois Tems d’avec le nombre des paufes à comp- '

te r , de peur qu’au lieu de 31 mefures ou paufes, ;

oh n’en comptât 331.

Le plus petit bâton eft de deux mefures, &

traverfant - un feuh efpace , il s’étend feulement

d ’une ligne à fa voifine.

2

Les autres moindres fiiences, comme d’une mefure,

d’une demi*mefure , d’un tems, d’un demi-

tems , &c. s’expriment par les mots do Paufe,

de demi-Paufe, de Soupir,, de dèmi-Soupir, & c.

( Voyez ces mots.) Il eft aifé de comprendre qu’en

combinant tous ces lignes , on peut exprimer à

volonté des fdences. d’une durée quelconque.

il ne faut pas confondre avec les bâtons des

fdences , d’autres bâtons préçifément de même

B A T

figure, qui; fous le nom de paufes initiales Ter-

voient dans nos anciennes mufiques à annoncer

le mode, c’eft-à-dire. la mefure, & dont nous

parlerons ail mot Mode. ( / . J. Rouffeau.)

* Les copiftes François ne font guères plus

d’ufage aujourd’hui des bâtons', devenus inutiles

au moyen des chiffres. Mais pour que ces chiffres

ne fe confondent pas avec ceux qui indiquent

la mefure , ils ont foin de les écrire au-deffus de la

portée de la manière fuivante , où lJon voit que le

nombre 31 ne peut fe confondre avec le nombre

331. ( M. Framery. )

■. m m : - -

B A TO N DE M ESURE, eft un bâton fort court,

ou même un rouleau de papier dont lè maître de

mufique fe fert dans un concert pour régler le

mouvement & marquer la mefure & les tems.

(V o y e z Battre la-mefure.')

A l’opéra de Paris il n’eft pas queftion d’un rou-

• leau de papier , mais d’un bon gros bâton de bois

bien dur, dont le maître frappe avec force pour être

. entendu de loin. (/ . J. Rouffeau.)

* Dès le tems même où écrivoit Rouffeau, on

ne fe fervoit plus de bâton de mefure dans lès concerts

de Paris. On s’en fert encore à l ’opéra pour

des raifons1 qui feront expliquées ailleurs. ( Voyez

• battre là mefure. ) Mais ce n’eft plus , comme lé' dit

Rouffeau , un bon gros bâton de bois bien dur , &

on ne l’entend plus guères que quand les choeurs

ou ^quelques parties éloignées .du centre de l’or-

cheftre. paroi fient prêtes à s ‘égarer. A la cour où

l’on eft. plus âftreint à l’étiquette, & où les anciens

fufages fe détruifent difficilement, on a çpnferyé

celui du bâton dans les grands concerts d’apparat.

•Les furintendans le regardent comme une des prérogatives

de leurs charges , Se ils éroiroient per*

;dre de leurs droits en y renonçant; mais ils ont

cefle du moins d’en ufer d’iyie manière bruyante

& désagréable. Le bâton n’èft plus dans leurs

■ mains qu’un figne de commandement. (iU. Framery.')

Bâto n de mesure. Ce gros bâton dont Rouf-

jfeau fe moque , & qui. fit donner dans le tems le

‘titre de bûcheron,.au batteur de mefure , a beaucoup

diminué depuis -tel qu’il,eft aujourd’h u i, l’on

ne peut difeonyenir,-qu’il ne fo it, ;à l’opçra, d’une

•nèceffité indifpenfable.. - .

IlTétoit dès4ors à fon volume près qu’on

iauroit pu réduire , il l’etoit même beaucoup -plus

qu’à, préfent. On doit fe rappeller que la plupart

des morceaux de mufique, airs, monologues,

duos , &c. étoient alors , libres du joug de la mefure.

Le chanteur fe croyoit en droit de preffer.

ou.de ralentir le mouvement, félon que les paroles

fembloient l’exiger , ou le plus fouvent,

félon fa fantaifie. Figurez-vous un malheureux

orcheftre obligé, d’accompagner, quelquefois note.

B A T

notir note , ces chants inégaux & boiteux ; que

ieroit - il devenu fans ce bâton fecourable , qui

marquoit par fes coups la fin de chaque prétendue

mefure, & par les différens fignes qu.il tra-

çoit dans l’air., les différentes incites ouxiiviiions

de cette mefure ?.. -

Ce n’eft plus à l’orcheftre qu’il eft utile, excepte

dans certains cas affez rares ; mais il l ’eft fouvent

aux a&euVs, qui ne font pas tous muficiens, & dont

l’oeil 11e fuit pas inutilement les mouvemens du

bâton , fur-tout dans les mefures lentes , qui font

toujours les plus difficiles à fuivre : mais dans

ce cas il ne fe fait pas entendre. Il marque en

l’air les tems de la mefure , & retombe, fans frapper

, fur le pupitre.

Il eft encore plus néceffaire aux choeurs, qui

fe trouvant quelquefois placés au fond du théâtre ,

& fort éloignés de l’orcheftre, feroient à tout moment

, fans ce fecours , hors de tout rapport avec

les inftrumens qui les accompagnent. Depuis qu’au

Heu d’être rangés le long des couliffes ,- en forme

Gl’ëfpalier , les choeurs prennent part à l’aâion ,

(k font fouvent obligés de parcourir le théâtre ,

il«-, ont plus que jamais befoin d’un guide qui dife

à leurs yeux ce que leur oreille ne peut pas entendre

, ou qui rappelle à celle-ci par quelques

coups bien marqués , ce que , dans l’éloignement

ou if.e tumulte, l’orcheftre a ceffé de lui dire.

U n rouleau de papier feroit-moins commode ,

moins maniable , & ne feroit pas entendu comme

il eft prouvé que le petit bâton doit l’être quel-

^ Ce,ux qui auront fuivi avec un oeil inftruitl’ufage

qu’en fait le chef aéluel de l’orcheftre de l’opéra

recomhoîtront qu’on ne pourroit le fupprimer fans

romprje en mille ocçafipns, entre uïi fi grand nombre

d’ànftrumens & de voix , l’accord qui y règne

& qu’i l eft fi difficile d’entretenir. (M . Ginguené. )

BA1TTEMENT, f . m. Agrément du chant fran-

çois, qui confifte à élever & battre un trille fur

une not e qu’on a commencée uniment. Il y a cette

différence de la cadence au battement, que la cadence

c ommence par la note füpérieure à celle fur

laquelle elle eft marquée ; après quoi l’on bat

alternativement cette note fupérieure & la véritable;

au lieu que le battement commence par le fon

même de la note qui le porte ; après quoi l’on bat'

alternativement cette note & celle qui eft au--

deffus. Ainfi ces coups de go fier, mi re mi re mi re

ut ut font une cadencé-; '& ceux-ci, re mi re rni re

mi re ut re mi font un;battement. ( / . J. Rouffeau.)

* A la defcription du batterrtent que vient de nous

donner M. Rouffeau, & qui convient au chant

françois, nous ajouterons celle ,du.battement à l’italienne

, qui ne diffère de l’autre qu’en ce que la

note qui porte le' battement eft toujours plus longue

qyç. celle qui le forme , & qu’pn augmente d’ordinaire

la vîteffe graduellement.

B A T 1 6 3

Outre ce que l’on vient de dire, on prétend encore

que battement fignifie :

i°. L’a&ion d’accompagner fur le clavecin»

2°. Le mouvement du pied'ou de la main , dont

on marque chaque tems de la mefure, en forte que

dans la mefure à quatre tems , il y a quatre batte-

mens ; trois dans la mefure à trois tems , &c.

30. Enfin, chaque tems en lui-même, c’eft-à-

dire, la durée d’un tems de la mefure. ( M. d'e

Chaflilhon. )

* Cefagrément n’exifté plus , ou du moins né

diffère plus en rien du trille. ( M. Framery.)

BATTEMENS au pluriel. Lorfque deux fon s

forts & foutenus , comme ceux de l’orgue, font

mal d’accord & diffonnent entr’eux à l’approche

d’un intervalle confonnant, ils forment, par fe-

couffes plus ou moins fréquentes , des, renfle mens-

de fon qui fon t, à-peu-près , à l’oreille, l’eftet

des battemens du pouls au toucher c’eft pourquoi

M. Sauveur leur a auffi donné le nom de

battemens. Ces bjittemens deviennent d’autant plus

fréquens que l ’intervalle approche plus de la juf-

teffe, & lorfqu’il y parvient, ils fe confondent

avec les vibrations du fon.

M. Serre prétend, dans fes EJJais fur les principes

de C harmonie , que ces battemens produits pan

la concurrence dé deux fions ne font qu’une apparence

acouftique , occafionnée par les vibrations

coïncidentes de ces deux fions. Ces battemens, félon

lu i, n’ont pas moins lieu lorfque l’intervalle eft

confonnant ; mais la rapidité avec laquelle ils fe

confondent alors , ne permettant point à l’oreille

de les diftinguer, il en doit réftilter, non la

ceffation abfolue de ces battemens, mais une apparence

de fon grave & continu , une efpèce de,

foible bourdon, tel préçifément que celui qui

réfulte , dans les expériences citées par M., Serre ,

& depuis détaillées par M. Tartini, du concours

de deux fons aigus & confonnans. (O n peut voir

au mot fyfleme , que des diffonnances les donnent

auffi. ) « Ce qu’il y a de bien certain , continue

„ M. Serre, c’eft que ces battemens, ces vibrations’

» coïncidentes qui fe fifvent avec plus ou moins1

>j de rapidité, font exactement ifochrones aux_

jj vibrations que feroit réellement le. fon fonda-

>? mental, fi , par le moyen d’un troifième corps

jj fonore , on le faifoit a&uel'.ement réfonner. j>

Cette explication, trê$ fpécieufe, n’eft peut-être,

pas fans difficulté ; car le rapport de deux fons

n’eft jamais plus compofé que quand il approche

de la fimplicité qui en fait une confonnance, &

jamais les vibrations ne doivent coïncider plus,

rarement que quand elles touchent prefque à Lifo--

chronifme. D ’ou il fuivroit, ce me femble, que

les battemens devroient fe ralentir à mefure qu’ils

s’accélèrent, puis fe réunir tout d’un coup à

1’inftant que l’accord eft jufte.

L’obfervatlon des battemens eft une bonne règle

à -confuiter fur le meilleur fyffême de tempèra-

X i j