conclure, c’eft que le principe , & , pour ainfi dire, J

la marche de leur fyftême, étoit déjà perdue parmi

eux , puifque ces modulations font abfolument étrangères

à celles qu’offie cç fyftême. » Je dis plus :

quand M. l’abbé Roufiler feroit parvenu à démontrer

q u e , même antérieurement à Pythagore , les Grecs

faifoient déjà ufage de la progreffion triple , tout ce

qu'on pourrait en conclure , c’eft que les Grecs

avoient adopté le fyftême des Egyptiens, fans en

connoître , fans en avoir jamais connu le principe :

c’eft que la théorie de Pythagore ne fut jamais publiquement

prof.ffée en Grèce 5 qu’elle ne fut jamais

connue que de fes difciples ; que les notions échappées

à quelques-uns d’entr’eux , & confervées par

tradition parmi les faux Pythagoriciens qui perpétuèrent

jufqu'au temps de Platon la feéte italique , ne

feront jamais une théorie complète 3 qu’en un m o t ,

la mufique des Egyptiens ne fut jamais pratiquée en | Grèce que dans la fe<fte & feulement pendant la vie

de Pythagore.

X . « Rameau, dans fon Code de mufique, p. 1 9 1 ,

nous a fait connoître un fyftême chinois, qui répond ,

félon lu i, aux notes naturelles fo l Lu ut re mi, ou

( p. 1 t6 ) ut re mi fo l la.

10.' L ’accord de i’inftrument fur lequel Rameau a

pris ce fyftême eft , fuivant M. l’abbé Rouflier ,

pag. 6z-6+ ,

La]} fol]} mi b re b fi]} la]} folk mi]} re b fi]}

la]} fol]} mi]} re]} fi]} la]} fol]}.

Mais M . l'abbé Rouflier s’eft f e r v i, pour déterminer

cesfons , du calcul des longueurs 5 & Rameau

de celui des vibrations. La férié defeendanre des

quintes donnée par le calcul de M . l’abbé Rouflier,

commence au fi. L a férié afeendante de Rameau

]

commence à Y ut» Exemple :

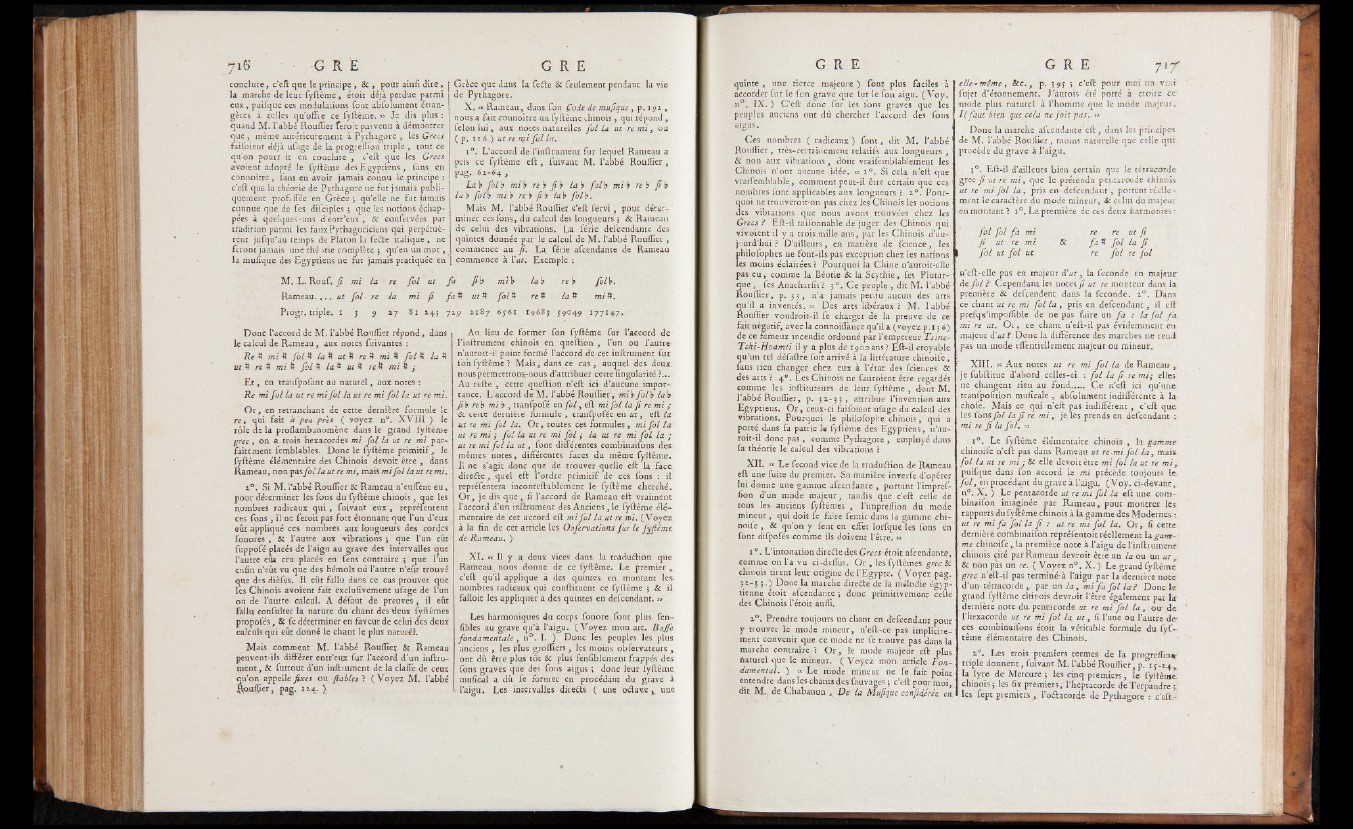

M , L . Rouf, f i mi la ' re f o l ' ut f a fik mi V la b re 1» fil\>.

Rameau. . . . ut fo l - re la mi ß fa $ ut tt f o l# re# la # mi #.

Pfogr. triple, 1 3 9 %7 81 1 4 î . 7 *9 1187 6$61 19683 J»° 4 » 177147.

Donc l'accord de M . l’abbé Rouflier répond, dans

le calcul de Rameau, aux notes fuivantes :

Re # mi # Jol # la # ut re tt mi # fo l # la #

ut # re # mi # fo l tt la # ut # re 8 mi # ,•

E t , en tranfpofant au naturel, aux notes :

Re mi fo l la ut re mi fo l la ut re mi fo l la ut re mi.

O r , en retranchant de cette dernière formule le

re, qui fait à peu près ( voyez n°. X V I I I ) le

rôle de la proflambanomène dans le grand fyftême

grec y on a trois hexacordes mi fo l la ut re mi parfaitement

femblables. Donc le fyftême primitif, le

fyftême élémentaire des Chinois devoit être , dans

Rameau, non pas fo l la ut re mi, mais mifol la ut re mi.

i®. Si M . l'abbé Rouflier & Rameau n’euflent e u ,

pour déterminer les fons du fyftême chinois., que les

nombres radicaux qui , fuivant eux , représentent

ces fans , il ne feroit pas fort étonnant que l’un d’eux

eût appliqué ces nombres aux longueurs des cordes

fonores , & l’autre aux vibrations ; que l’un eût

fuppofé placés de l’aigu au grave des intervalles que

l'autre eus cru placés en fêns contraire .5 que l’un

enfin n'eut vu que des bémols où l’autre n’eut trouvé

que des dièfçs. Il eût fallu dans ce cas prouver que

les Chinois avoient fait exclufivement ufage de l’un

ou de l’autre calcul. A défaut de preuves, il eût

fàllu confulter la nature du chant des deux fyftêmes

propofés , & fe déterminer en faveur de celui dés deux

calculs qui eût donné le chant le plus naturel.

Mais comment M . l’abbé Rouflier & Rameau

peuvent-d!s différer entr’eux fur l’accord d’un inftru-

ment, & furtout d’un inftrument de la claflè de ceux

qu’on appelle fixes ou fiables ?. ( V o y e ? M. l’abbé

Routier, pag. 114. );

Au lieu de former fon fyftême fur l’accord de

l’inftrument chinois en queftion , l’un ou l ’autre

n’auroit-il point formé l’accord cet inftrument fur

fon fyftême ? M a is , dans ce c a s , auquel des deux

nous permcttron%-nous d’attribuer cette Angularité ?...

Au refte , cette queftion n’eft ici d’aucune importance.

L accord de M . l’abbé Rouflier, mi]} fol]} la V

fi]} re ]} mi b , tranfpofé en fo ls eft mi fo l la f i re mi y

& cette dernière formule , tranfpofée en u t, eft la

ut re mi fo l la. O r , toutes ces formules , mi fo l la

ut re mi ,* fo l la ut re mi fo l ; la ut re mi fo l la ;

ut re mi fo l la ut, font différentes combinaisons des

mêmes notes , differentes faces du même fyftême.

Il ne s’agit donc que de trouver quelle eft la face

directe, quel eft l ’ ordre primitif de ces fons : il

repréfentera inconteftablement le fyftême cherché.

O r , je dis q u e , fi l’accord de Rameau eft vraiment

l’accord d’un inftrument des Anciens, le fyftême élémentaire

de cet accord eft mi fo l la ut re mi. (V o y e z

à la fin de cet article les Obfervations fur le fyfiême

de Rameau. )•

X I . c*. Il y a deux vices dans, la traduction que

Rameau nous donne de ce fyftême. Le premier *

c’eft qu’il applique à des quintes en montant les

nombres radicaux qui conftituent ce fyftême ; & il

falloir les appliquer à des quintes en defeendant. »1

Les harmoniques du cotps fonore font plus fen-

fibles au grave qu’à l’aigu. (V o y e z mon art. Baffe

fondamentale y n . I. ) Donc les peuples les plus

anciens , les plus groffiers, les moins obfervateurs

ont dû être plus tot & plus fenfiblement frappés des

fons graves que des fons aigus ; donc leur fyftême

mufical a dû fe former en procédant du grave à,

I l’aigu. Les intervalles directs ( une oétave x une

quinte , une tierce majeure ) font plus faciles à

accorder fur le fon grave que fur le fon aigu. ( V o y .

n ° . IX . ) C ’eft donc fur les fons graves que les

peuples anciens ont dû chercher l’accord des fons :

aigus. x | |

Ces nombres ( radicaux ) fo n t , dit M . l’ abbé 1

Rouflier, très-certainement relatifs aux longueurs ,

& non aux vibrations, dont vraifemblablement les

Chinois n’ont aucune idée, «è i ° . Si cela n’ett que

vraifcmblable, comment peut-il être certain que ces ‘

nombres font applicables aux longueurs ? i ° . Pourquoi

ne trouveroit-on pas chez les Chinois les notions ’

des vibrations que nous avons trouvées chez les

Grecs ? Eft-il raifonnable dé juger des Chinois qui

vivoient il y a trois mille ans, par les Chinois d’aujourd’hui

? D ’ailleurs, en matière de fcience, les;

philofophes ne font-ils pas exception chez les nations

les moins éclairées ? Pourquoi la Chine n’auroit-elle

pas e u , comme la Béotie & la Scythie, fes Plutar- ’

que , fes Anacharfis? 30. C e peuple , dit M . l’abbé

Rouflier, p. 33, n’a jamais perdu aucun des arts

q u ’il a inventés. 33 Des arts libéraux ? M . l abbe

Rouflier voudroit-il fe charger de la preuve de ce

fait négatif, avec la connoiflance qu’il a (voyez p. 13 6)

de ce fameux incendie ordonné par l’empereur Tsine-

Tchi-Hoamti il y a plus de 1900ans? Eft-il croyable

qu’un tel défaftre foie arrivé à la littérature ebinoife,

lans rien changer chez eux à l’état des fciences &

des arts ? 4 ° . Les Chinois ne fauroient être regardés

comme les inftituteurs de leur fy ftêm e , dont M.

l ’abbé Rouflier, p. 3 1 -3 3 , attribue l’invention aux

Egyptiens. O r , ceux-ci faifoient ufage du calcul des

vibrations. Pourquoi le philofopbe chinois, qui a

porté dans fa patrie 1« fyftême des Egyptiens, n’au-

roit-il donc pas , comme Pythagore , employé dans

fa théorie le calcul des vibrations ?

XII. « L e fécond vice de la tradudion de Rameau

eft une fuite du. premier. Sa-manière inverfe d’opérer

lui donne une gamme afeendante , portant l’impref-

fion d’un mode majeur, tandis que c’eft celle de

tous les- anciens, fyftêmes , l’impreflion du mode

mineur , qui doit fe faire fentir dans la gamme chi-

noife , & qu’on y fent en effet lorfque les fons en

font difpofés comme ils doivent l’être. 33

i p. L ’intonation direde des Grecsétoit afeendante,

comme on l'a vu ci-deflus. O r , les fyftêmes grec &

chinois tirent leur origine de l’Egypte. ( V o y e z pag.

3-1-33.) Donc la marche direde de la mélodie égyptienne

étoit afeendante 3 donc primitivement celle

des Chinois l’étoit auili.

i ° . Prendre toujours un chant en defeendant pour

y trouver le mode mineur, n’eft-ce pas implicitement

convenir que ce mode ne fe trouve pas dans la

marche contraire ? O r , le mode majeur eft plus

Naturel que le mineur. ( V o y e z mon article Fondamental.

) ce L e mode mineur ne fe fait point

entendre dans les chants des fauvages 3 c’eft pour moi,

dit M .; de Chabanon , De la Mufique confidérée. en.

elle-même y Sec. 3 p. 395 3 c ’eft pour moi un vrai

fin jet d’étonnement. J ’aurois été porté à croire ce

mode plus naturel à l’homme que le mode majeur.

Il faut bien que cela ne foit pas. 33

Donc la marche afeendante e f t , dans les principes

de M . l’abbé Rouflier, moins naturelle que celle qui'

procède du grave à l’aigu.

3°. Eft-il d’ailleurs bien certain que le tétracorde

grec f i ut re mi y que le prétendu pcntarcode chinois

ut re mi fo l la , pris en defeendant, portent réellement

le caractère du mode mineur, & celui du majeur

en montant ? i ° . L a première de ces deux harmonies:

fo l fo l fa mi re re lit f i

f i ut re mi 5c fa% fo l la fi

I fo l ut fo l ut re fo l re fol

n’eft-elle pas en majeur d'ut 3 la fécondé en majeur

de fo l ? Cependant, les notes fi ut re montent dans la

première & defeendent dans la fécondé. z ° . Dans

ce chant ut re mi fo l la , pris en defeendant, il eft

prcfqis’impofllble de ne pas faire un fa : la fo l fa.

mi re ut. O r , ce chant n’eft-il pas évidemment eu

majeur d'ut ? Donc la différence des marches ne rend

pas un mode effentiellement majeur ou mineur.

X I I I , ce Au x notes ut re mi fo l la de Rameau-,,

je fubftitue d’abord celles-ci : fo l la f i re mi,• elles

ne changent rien au fond...... C e n’eft ici qu’une

tranfpofition muficale x abfolument indifférente à la.

chofe. Mais ce qui n’eft pas indifférent, c’eft que

les Cons fo l la f i re m i je les prends en defeendant ;

mi re f i la fo l. 33

i ° . Le fyftême élémentaire chinois , la- gamme

chinoife n’ eft pas dans Rameau ut re-mi fo l la } mais

fo l la ut re mi ; & elle devoit être mi fo l la ut re mir

puifque dans fon accord le mi précède toujours le.

! fo la en procédant du grave à- l’aigu. (V o y . ci-devant,.

ii°. X . ) Le pentacorde ut re mi fo l la eft une com-

binaifôn imaginée par Rameau, pour montrer les

rapports du fyftême chinois à la gamme des Modernes :

ut re mi fa fo l la f i : ut re mi fo l la. O r ,. fi cette

dernière combinailon repréfentoit-réellement la-^awr-

me chinoife,.la première note à l’aigu del'inflrument

chinois pité par Rameau ùevroit être un la ou un ut y,

& non pas un re. ( V o y e z n°. X . ) Le grand fyftême

grec n’eft-il pas terminé-à l’aigu par la dernière note

d’ un tétracorde par un la y mi fa fo l la■ ? Donc le

grand fyftême chinois devroit l’être également par hr

dernière note du pentacorde ut re mi fo l la ,. o ir de:

l’hexacorde ut re mi fo l la ut, fï l’une ou l’autre de-

ces combinaifons étoit la véritable formule du f y f -

tême élémentaire des Chinois.

z ° . Les trois premiers termes de la proen-effio*

triple donnent, fuivant M . l’abbé Rouflier, p. iy - r i_ .

la Jyre de Mercure 3 les cinq premiers, le fyftême.

chinois3. les fîx premiers, l’héptacorde deTerpandre 3.

les fept premiers , l’oftacorde de Pythagore :: c’eft.-