648 F U G

moderne. JVIais il eft de neuf fons dans la gamme

diatonique naturelle ; je puis donc l’appeler neuvième

: & j'appellerai la neuvième des modernes,

double quinte ; leur dixième , quinte & fixte ; leur onzième

, double fixte; leur douzième r fixte & feptième ;

leur treizième , doublé feptième, &c.

Toutes les reprifes de fugue doivent former avec

le fujet, & par conféquent entre elles , des intervalles

femblables. Donc", étant donnée l’expreffion

numérique d’une partie quelconque, on aura celle

de la partie adjacente, en ajoutant à chaque nombre

de la partie connue, la différence des deux extrêmes de

l’intervalle propofé , fi la partie cherchée eft à l’aigu,

& en la retranchant, fi cette partie eft au grave. O r ,

notez que la tonique, ou première note de la gamme

du fujet, doit toujours être prife pour l’un des extrêmes

de l'intervalle propofé. Je prends par exemple

pour fujet le chant fol fa mi re mi fa fo l des

exemples XIII & XIV. La falvation du premier^

fur le mi fuivant m’apprend , par i’infpeôion de la

fig. 40 , col. III & IV , que ce fa eft un mi # , égal

à 2-1.

Donc les nombres repréfentatifs de ce chant,

font 24 , z i , 20, 18 ,-2 0 , 2 2 ,2 4 . Sa tonique

eft donc 16. Je veux avoir la reprife de ce chant à

l’c&ave en deflous du fujer. L’céîave de ut 16 , eft

ut 8. La différence de 16 à 8 eft 8. Je retranche donc

8 de chacun des nombres repréfentatifs du fujet.

Le réfultat de mon opération , eft 16 , 13 , 1 2 , 10

12 , 14 , 1 6 , & les fons repréfentés: ut ta fol mi fol

jv ut. Je veux avoir maintenant une autre reprife à

ia quarte au grave. L’intervalle de quarte eft de 4 à

3 , ou de 8 à 6 , ou de 16 à 12 , la tonique éga’e

j 6. Donc fa quarre au grave égale 12. La différence

de 16 à 12 eft 4. Je retranche donc 4 de chacun des

nombres 24 , 2 1 , 20 , 18 , 20, 22 , 24. J’ai pour

réfultat; 20, 1 7 , 16, 1 4 , 1 6 , 1 8 ,2 0 ; & en notes:

mi ut 3$ u t jv u t rémi. Enfin fi je veux en avoir

une à la double o&ave en deflous je dis : le rapport

de la double oclave , eft de 4 à 1 , ou de 8 à 2, ou

de 16 à 4. Or 16 éft ma tonique. Donc fa double

oélave eft 4. De 16 à 4 , la différence eft 12 , que

je retranche encore des nombres 24, 21 , 20, 18,

20 , 22, 24. Et j’ai pour refte 1 2 , 9 , 8 , 6 , 8 , 1 0 ,

12; en notes : fo lrèu fô l ut m fol. Je pourrois encore

par la même méthode, trouver d’autres reprifis

tant au grave qu’à l’aigu de la tçnique. Mais je m’arrête

à l’aigu, lorfque je m’ape.çoisque mes chants

deviennent trop chromatiques , ou qu’ils donnent

dans l’en harmonique , & en général, lorfqu’ils ne

m’offrent plus une mélodie agréable. Je m’arrête au

grave , lorfque les chants trouvés n’offrent plus que

de grands intervalles, plus convenables à un accompagnement

qu’à une réponfe de fugue.

Dor.c, règle générale , étant donné un fujet ën ar,

(car la fig..40 eft faite pour le mode d’//?.) il faut i° .

chercher l’e^preffion numérique de la tonique ou pie-

F U G

mière note de la gamme du fujet. Le nombre qui

repréfente cette tonique eft toujours 16 , fi le fujet

contient des dièfes. Car ut eft le premier terme

de la gamme chromatique, ut ut # re re & rnirni &

&c. 16, 1 7 , 18, 19 , 20 , 21 , &c. Fig. 49.î co^L

Ce nombre fera toujours 8 , sM n’y a dans le fujet

aucun dièfe ni à la c!ef, ni accidentel. Cependant fi

le fujet contenait un fol # , qui fit partie de- i’accord

refa fol # fi^ comme dans l’exemple VI & les fui-

vans; ceJol , qui tepréfente le ta, treizième harmonique

d’ut 1 , ne feroit point cenfé faire partiejle

la gamme chromatique. Si au contraire le fujet contient

un f a , qui le réfolve fur le mi du teins fort fui-

vanr, ce fa fera un mi# , feptième harmonique de

fol 3. Donc le fujet qui contient un telfa, fait partie

de la gamme chromatique, 20. Il faut chercher au-

deffus ou au-deffous de la tonique , fig. 401 col. I.

Le fon qui défigne l’intervalle que l’on'veut mettre

entre le fujet & fa réponfe. Prendre la différence des

nombres qui repréfer. tent ce fon & la tonique. 30.

Prendre la valeur numérique de tous les fons du fujet.

40. Retrancher la différence trouvée de chacun

des nombres du fujet ; lorfque la reprife eft au grave,

l’ajouter fi elle eft à l’aigu. Le réfultat exprimera en

nombres la reprife cherchée. 5°. Il-ne refte donc plus

qu’à chercher dans la col. I , fig. 40 , les notes qui

répondent à ces derniers nombres , qui feront celles

de la reprife.

On pourroit encore trouver les reprifes. des fugues

fans faire ni addition ni fouftra&ion ; mais avec le feul

fecours de la col. I , de la fig. 40. Prenons toujours

pour-exemple, le chant fol fa m ir e mi fa f o l ; ou

plutôt : fo l mi & mi re mi Jv. foL, dont je cherche la

réponfe à la double.oâave en deffous. Je compte depuis

«r 16 jufques a ut 4 , combien il y a d’harmoniques.

J’en trouve treize , y compris la tonique. O r ,

tous les fons du fujet, font dans la première colonne

de la fig. 40. Tous ceux de la réponfe cherchée s’y

trouvent auffi, puifque lé fujet d’unef g u e & toutes

fes répliques doivent être dans lé même mode. Je

prends donc le treizième harmonique au-deffous de

f o l , !e treizième au-deffous de mi & > le treizième

au-deffous de mi, de ré, de mi, de f v , & de fo l :

opération qui me donne néceffai rement le chant foire

ut fol ut mi f o l , déjà trouvé par le calcul. Si je veux

avoir une reprife à l’oéfave aiguë , je vois fig, 40,

co\ I , que ut 32 eft le dix-feptième harmonique au-

deffusd'ut 16. Donc en prenant !e dix-feptième har-»

moniqueau-deffus de chacun des fons du fujet, je dois

trouver, comme j’ai déjà fait par le calcul, le chant

mi Jv # fv mi Jv Jv & fol. Même méthode pour

tout autre intervalle. Peut-on rien imaginer de plus

fimple que le méçanifme harmonique?

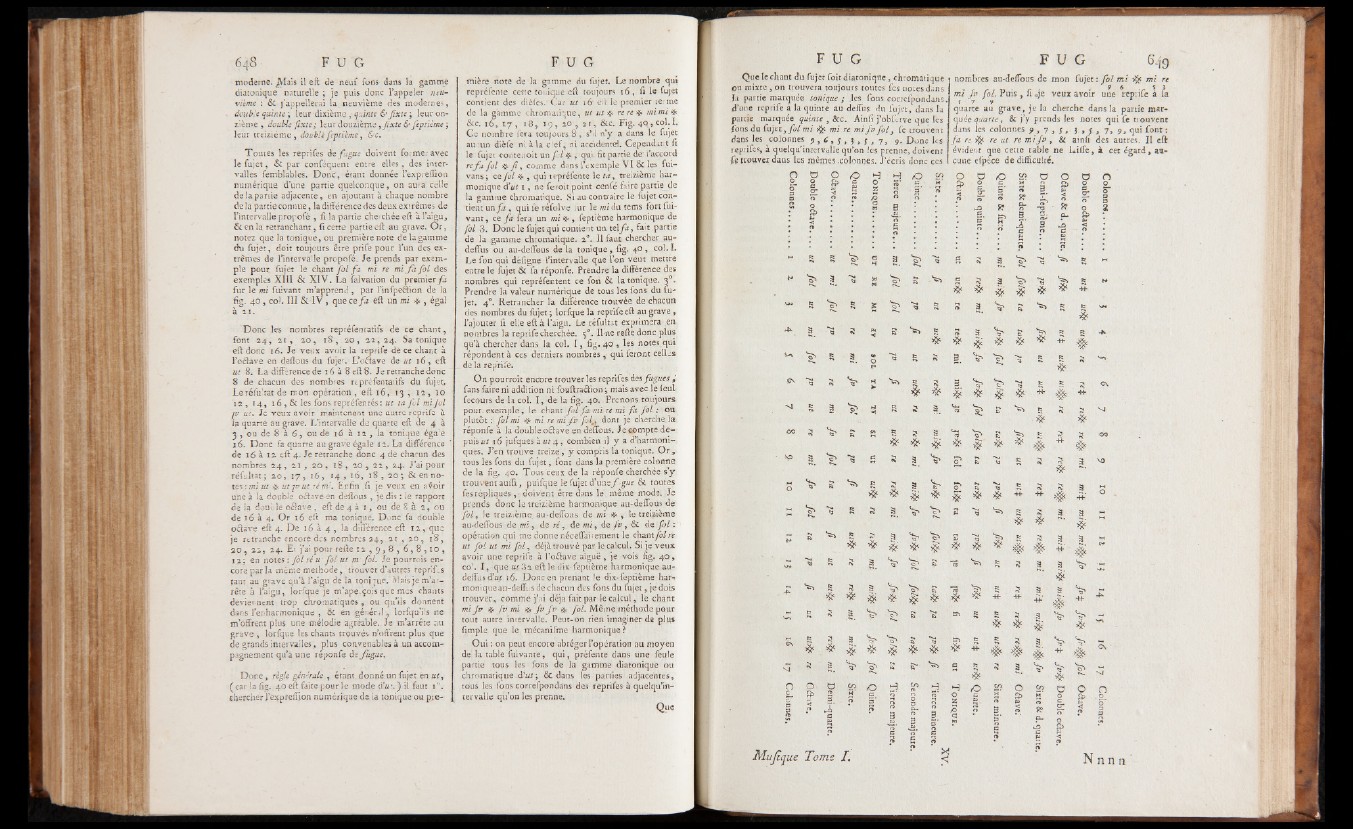

Oui : on peut encore abréger l’opération au moyen

de la table fui vante, qui, préfente dans une feule

partie tous les fons de la gamme diatonique ou

chromatique d'ut ; & dans les parties adjacentes,

tous les fons correfpondans des reprifes à quelqu’in-

tervalle qu’on les prenne.

Q u e

F U G

Q u e le ch ant du fujer fo it d ia to n iq u e , ch romatique

OU m ix t e , on trou v era toujours tontes fes notes dans

Ja partie marquée tonique ; .les fon s correfpondans

d ’une reprife a la quinte au deffus du fu je t , dans la

partie marquée quinte , & c . A in fi j ’o b fc rv e q y e les

fon s du fu je t , fol mi ffe mi re mijv fo l, Ce trouvent

dans les co lon n e s 9 , C, 5 , 3 , y , 7 , 9. D o n c les

reprifes, à que lqu ’intervalle q u ’on les prenne, d o iven t

fc trou v er dans les mêmes .colonnes. J ’écris donc ces

F U G 64g

nombres au-deffous de mon fujet : f o l mi Jfe mi re

mi Jv fol. Puis , fi «je v e u x a v o ir une reprife à la

ï 7 9 4

quarte au g r a v e , je la ch e rch e dans la pa rtie m a rquée

quarte y & j’y prends les notes q u i fe tro u v en t

dans les co lon n es 9 , 7 , S » ) > S > 7 > 9» f ° n t •

fa re re ut. re mi Jv , & ainfi des autres. I l e ft

év id ent q ue cette table n e lu if fe , à ce t é g a r d , aucune

efpèc e d e difficulté.

9 0 O 0 H d <0 en O O tO en O O O O

ôa~ D

0c

CT*

n 0 jj

0•

a

yO

î?

uinte

1 ? S5 <n

O

cr 9?

S. p<

0e

r

5o_S“ B

M O M 3 43 9? G- • 9? 0 55

P•n<

w

'75' S5." PH» 5

JbG

fis

3n

Çu

43

G

p8>

- «

a St

n O

S R 'sü esH

3 I I G >

S. V R R -

H. R W m R 'a. G

❖ ❖

3

❖ #

R

-Ht

»

K g g R s 3 g > R R R

❖

*

4». St S R R

3

VS R ❖

88 4+- 3 ❖

88 1 V» R O R R rï V 'S R R R

❖

ÇN R pî V H►

R

« *

3

❖ ❖ ❖ ❖

R4+ -HCN

SI *5 | S►J R •> 3 Rh

s: R g R jj \I

& 88

00 J* R S R I? 3 n» g R >, OO

❖ ❖ * ❖ 88 88 #

-Hè

\p g 'g R G «3 3 V £ S R R JJ i? vo 88

0 R R ;3 3 V O* R R JJ jj 3

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ -K- +F # 4+ 0

£ ■ *^5 R 3 V 'g; w R R JJ

§. 3 88 ❖ n

£ S R 3 1 S R JJ R 3

❖ ❖ ❖ ❖ 88 88 ❖ # # -H- #

St R g V s! R "rt V» R «5 H. 3 -

88 R 3 V > R R > I 3 ❖ ❖ ❖ § 88 88 88 -H- -H- 4+ #

-H-

|g R V s R Ch R R 3 V V «

* « ❖ * m

G\ R

❖

3

❖

V

❖ §

R

❖ ❖ ❖

R

+h

# # #

V

+F

#

Ov '

Éj n V s R > G R 3_ V V

❖

'S -v|

P 0 . 0 CO O ri CO ri H O en O en a O n

DP

5

R3 2.

wû

a

S

c 5"

S

r>

g

0

s

a

g

OZ /O C i.

5’

PR> < S

9?

Cl.

O

SrT

O

§>

«

. 0

0*

s

m '7?’ w. S c 43 fb

î* c 0’ G C

n 5 n »