488 E C O

fa famille un Barde, dont l’emploi étoit de célébrer

par fes cHUfs Fhércïfme de fon patron, & les exploits

de fes ancêtres. Une' autre fonélion confidé-

rable de ces muficiens & poètes domeftiques, étoit

de chanter la mort dg celui qui les tenoit à fes gages,

& leurs compofuions élég-aques étoient regardées

comme d’une telle conféqnence pour l’ame des morts,

que ceux qui étaient allez malheureux pour être

privés de cette attention honorable , étoient fuppofés

errer dans les épais b.ouillatds qui s’élèvent au-deflùs

des lacs.

ï,a harpe étoit Finftrument des Bardes. Lorfqu’ils

ceffèrent d’être en faveur, lors même qu’ils fure'nt

prefque entièrement oubliés, leurs airs & leurs hârpes

•continuèrent d’ê.rè préférés principalement dans la J

haute Eeoffe. A la harpe fuccéda la mufette ou bag-

pipe, qui fans être aulli ancienne , eft d’uns très-

haute antiquité chez les peuples du nord.

Çet ufage confiant de la mufique dans les cérémonies

funèbres , explique fuffifamment la teinte

mélancolique & plaintive d’un grand nombre de ces i

antdéns airs, qui ont un effet analogue à celui de la

ïmifique en mode mineur, quoique, fidèlement parlant,

le fÿflême aâuel des modes & des tons foit

entièrement moderne, & qu’il n'y ait qu’un très-

petit nombre de ces airs qui puiffe être accompagné

û’un bopt à l’autre fur le mode mineur.

Dans ces airs mineurs en apparence, la feptième

note n’étoit pas majeure, quoique la fixième le fût

quelquefois; (v o y e z pl. de muf. fig. 145. ) & l’air

moduloit d’un ton à l’autre poun,Exprimer en termes

modernes, fans autre loi que celle de l’oreille du

compofiteur. Quelquefois un air très court finit dans

un ton différent de celui ou il a commencé ; (pl. de

muf. fig. 146. ) & quelquefois il fe termine dans l’harmonie

de la quarte ou de la quinte du ton, au lieu

de celle du ton même» ,

L’une des particularités les plus frappantes de la

mufique écoffoife, eft l’omiflion affeéfée de certaines

notes de l’échelle, particulièrement de la quarte &

de la feptième. (pl. de muf. fig. 147. ) Plufieurs personnes

ont attribué cette fingularité au peu d étendue

des anciens inftrumens dont les chants écoffcis étoient

accompagnés. C ’eft le fentiment d’un habile profes-

feur que j’ai confuite à Londres, & que j’ai trouvé

peu Ciédule fur les mêrveiFes qu’on attribue à la

mufique dés montagnes d’Ecoffe.

« Souvent, m’a-t-il répondu, nous nous tour-*

mentons, nous feuilletons, nous peftons pour découvrir

des fciences là ou il n’y a que de la routine ,

des réalités où il n’y a que de l’imag nation , enfin

quelque chofe où"il n’y a rien. Les degrés par où

la mufique écoffoife a paffé, tiennent aux degrés de

perfeélion ces inftrumens qu’ils ont employés. Ce

fut d’abord uneefpèce de harpe où la-gamme n’étoit

E C O

pas complexe, & puis la mufette ou comemufe.

Tous les Ecoffois qui ont parlé de leur mufique,

en ont parlé avec psflion & non avec fcience : on

ne trouve dans ce qu’ils en difent, que l’imagination

exaltée des montagnards Calédoniens. Le fentiment,

l’imitation & l’ignorance ont préfidé à leurs productions

muficales : je penfe qu’il ne faut pas aller

plus loin, &c. »

En admettant toute la févérité de ce jugement fur

la mufique écoffoife, il refte encore à faire fur la

fuppreflion de ces deux notes de la gamme, quelques

obfervations & de finguliets rapprochemens.

L ’ancien enharmonique des Grecs, dont Plutarque

attribue l’invention à Olympus, & diffé; ent du genre

enharmonique qui procédoit par quarts de ton ,

(voy ez Enharmonique.') donnoit par la jonéfion des

deux tétracordes la gamme mineure, dont la quarte

& la feptième étoient retranchées. C ’étoit dans le

mode Dorien, qui répondoit à notre ton de RE naturel

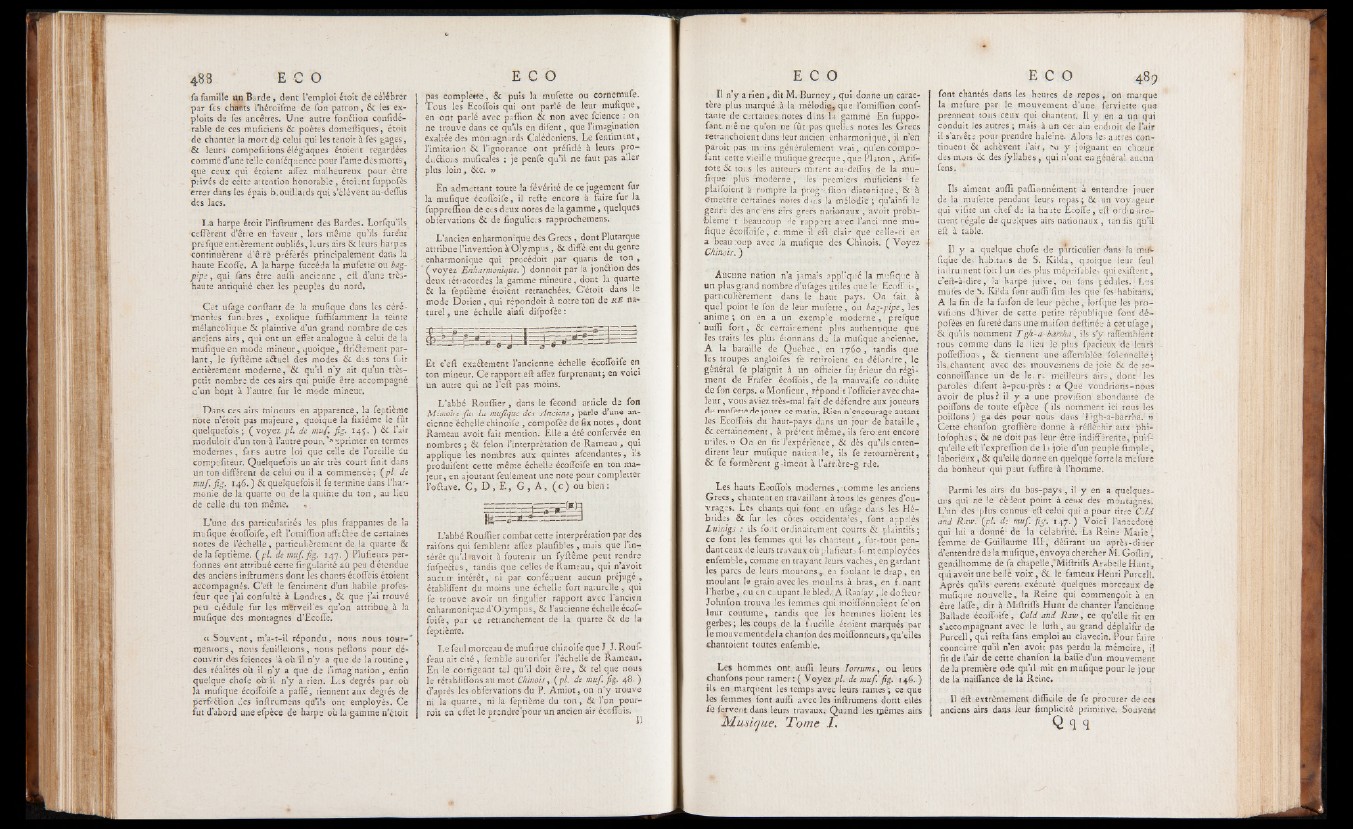

, une échelle ainfi difpofée :

Et c’eft exa&ement l’ancienne échelle écoffoife en

ton mineur. Ce rapport-eft affez furprenant; en voici

un autre qui ne l ’eft pas moins.

L ’abbé Rouflier, dans le fécond article de fon

Mémoire fur la mufique des Anciens, parle d’üne ancienne

échelle chinoife , compofée de fix notes , dont

Rameau avoit fait mention; Elle a été confervée en

nombres • & félon l’interprétation de Rameau , qui

applique les nombres aux quintes afeendantes, ils

produifent cette même échelle écoffoife en ton majeur,

en ajoutant feulement une note pour completter

l’oClave. C , D , E , G , A , ( c ) ou bien:

L’abbé Roufiïer combat cette interprétation par des

raifons qui femblent affez plaufibles, mais que l’intérêt

quM 'avoit à foutenir un fyftême peut rendre

fufpeéles, tandis que celles de Rameau, qui n’avoit

aucun- intérêt, ni par conféquent aucun préjugé ,

établiffent du moins une échelle fort naturelle, qui

fe trouve avoir un fingulier rapport avec l’ancien

enharmonique d’Oîympus, & l’ancienne échelle écoffoife

, par ce retranchement de la quarte & de la-

feptième.

Le feul morceau de mufique chinoife que J t J. Rouf

feau ait cité , femble aurorifer l’échelle de Rameau.

En le corrigeant tel qu’il doit être, & tel que nous

le rétabliffons au mot Chinois, (pl. de muf. fig. 48.)

d’après les obfervations du P. Amiot, on n’y trouve

ni la quarte, ni la feptième du ton, &. l’on pourrait

en effet le prendre pour un ancien air éceffois.

E C O

Il n’y a rien, dit M. Burney, qui donne un caractère

plus marqué .à la mélodiq^ que l’omiffion conf-

tante de certaines.notes d ms la gammé En fuppo-

fant. mè ne qu’on ne fût pas quelles notes les Grecs

retranchoient dans leur ancien enharmonique, il n’en

paroît pas moins généralement vrai, qu’en composant

cette vieille mufique grecque , que Platon, Arif-

totç.& tous les auteurs mirent au-deflùs de la mufique

plus modërne, les prèmiers muficiens fe

plaifoient à rompre la prog-eflion diatonique, &. à

Omettre certaines notes dans la mélodie ; qu’ainfi le

genre des anciens airs grecs nationaux , 'avoit proba-

bleme t beaucoup rie rapport avec l’anci .nne mufique

écoffoife, c. mme il eft clair que celle-ci en

a beaucoup avec la mufique des Chinois. (V o y e z

Chinois. )

Aucune nation n’a jamais nppl’qné la mufique à

un plus grand nombre d’ufages utiles que le- Ecoffoi>,

particulièrement dans le haut pays. On fait à

quel point le fon de leur mufette, ou bag-pipe, les

anime ; on en a un exemple moderne, prefque

suffi fort, & certairement plus authentique que

les traits les plus étonnans de la mufique ancienne.

A la bataille de Quebec, en 1760, tandis que

les troupes angloifes fe retiraient en défordre, le

général fe plaignit à un officier fur érieur du régiment

de Frafer écoffois, de la mauvaife conduite

de fon corps. « Monfieur, répondit l’officier avec chaleur

, vous aviez très-mal fait de défendre aux joueurs

de mufette de jouer ce matin. Rien n'encourage autant

les Ecoffois du haut-pays dans un jour de bataille,

& certainement, à pré'ent même, ils feraient encore

ufiles. » On en fit l’expérience, & dès qu’ils ,entendirent

leur mufique nation-le, ils fe retournèrent,

& fe formèrent griment à l’afrière-g- rde.

Les hauts EoofTois modernes, comme les anciens

Grecs, chantent en travaillant à tous les genres d’ouvrages.

Les chants qui font en ufage dans les Hébrides

& fur les côtes occidentales , font appelés

Luinigs : ils font ordinairement courts & plaintifs;

ce font les femmes qui les chantent, fur-tout pendant

ceux de leurs travaux où plufieurs font employées

enfemble, comme en trayant leurs vaches, en gardant

les parcs de leurs moutons * en foulant le drap, en

moulant le grain avec les moulins à bras, en fi.nant

l’herbe, ou en coupant le bled.-; A Raafay, le dofteur

Johnfon trouva les femmes qui moiffonnoiênt fe’ori

leur coutume, tandis que les hommes lioient les

gerbes; les coups de. la,faucille étoient marqués par

Te mouvement delà chanfon des moiffonneurs, qu’elles

chantoient toutes enfemble.

Les hommes ont. aufli leurs Iorrums, ou leurs

chanfons pour ramer: ( Voyez pl. de muf fig. 146.)

ils en marquent les temps avec leurs rames ; ce que

les femmes font aufli avec les inftrumens dont elles

fe fervent dans leurs trayaux. Quand les thèmes airs

Musique, 'Tome J.

E C O 489

font chantés dans les heures de repos, on marque

la mefure par le mouvement d’une ferviette que

prennent tous ceux qui chantent. Il y en a un qui

conduit les autres ; mais à un cer a in endioit de l’air

il s'arrête pour prendre haleine. Alors les autres continuent

& achèvent l’air, eu y joignant en choeur

des mots & des fyllabes, qui n’ont en général aucun

fens, *

Ils aiment aufli paflionnément à entendre jouer

de la mufette pendant leurs repas ; &, un voyageur

qui vifite un chef de la haute Êcoffe, eft ordinuirement

régalé de quelques airs nationaux , tandis qu’il

eft à table.

Il y a quelque chofe de particulier dans fa rriif-

fiqùe des habitais de S. Kilda, quoique leur feul

infiniment foit 1 un des plus méprifabies qui exiftent,

c’eft-à-dire, la harpe juive, ou fans pédiles. Les

mufes de S. Kilda font aufli fi mules que fes habitans.

A la fin de la faifon de leur pêche, loffque les pro-

vifions d’hiver de cette petite république font' dé-

poféès en fureté dans une muifon deftinée à cet ufage*

& qu’ils nomment Tgh-a-barrha, ils s y raffemblent

tous comme dans le lieu le plus fpacieux de leurs

poffeffions , & tiennent une aflemblée folennelléj

ils. chantent avec des mouvemens de joie & de re-

connoiffance un de leur; meilleurs airs, dont les

paroles difent à-peu-près : « Que voudrions-nous

avoir de plus? il y a une provifion abondante de

poilfons de toute efpèce ( ils nomment ici tous les

poiflons) ga.dés pour nous dans Tigh-a-barrha. >?

Cette chanfon groffière donne à réfléchir aux phi-

lofophcs, & ne doit pas leur être indifférente, puif-

qu’elle eft l’expreffion de l j joie d’un peuple finiplè ,

laborieux, & qu’elle donne en quelquè fortela mefure

du bonheur qui peut fuffire à l’horame.

Parmi les airs du bas-pays, il y en a quelques-

uns qui ne le cèdent point à ceux des montagnes.

L’un des plus connus eft celui qui a pour titre CAd

and Raw. (pl. de muf fig. 147.) Voici Fanée dote

qui lui a donné de la célébrité. La Reine Marie

femme de Guillaume 111, délirant un après-dîner

d’entendre de la mufique, envoya chercher JVI. Goflin,

gentilhomme de fa chapelle ,‘Miftriffs ArabeileHunt,

qui avoit une belle voix , & le fameux Henri Purcell.

Après qu’ils - eurent, exécuté quelques morceaux de

mufique nouvelle, la Reine qui cômmençoit à en

être laffe, dit à Miftriffs Hunt dechanter l’ancienne

Ballade écoffoife, Cold and Raw, ce qu’elle fit en

s’accompagnant avec le luth, au grand déplaifir de

Purcell, qui refta fans emploi au clavecin. Pour faire

connaître qu’il n’en avoit pas perdu la mémoire, il

fit de l’air de cette chanfon la baffe d’un mouvement

de la première ode qu’il mit en mufique pour le jour

de la naiffance de la Reine.

Il eft extrêmement difficile de fe procurer de ces

anciens airs dans leur fimpUcité primitive, Souyeot

Q 9 q