diaires, appartiennent , par moitié , à chacun des

deux cotés, & fe forment par la réunion même de

ces deux côtés.

C eft a in fi que dans les deux tétracordes conjoints

SOL l a f i U T : U T r e m i fa , l’U T , :qni eft la

partie médiaire , appartient à l’un & à l’autre té-

tracorde, les unit, les conjoint., & par ce moyen

naturel en fait un cnfemble , un feul tout dont il eft

le centre, le ro i, la note principale, la tonique , la

note d’après laquelle les fis autres.. s’ordonnent 8c

prennent rang.

Dans ut r e m i f a f o l l a f i u t 3 au contraire, on a

aflemblé les deux tétracordes par le côté extérieur,

& mis en dedans ce qui doit- être en dehors j 8c

voila pourquoi les deux extrémités oppofées f a 8c

f o l s ’y touchant, s’y heurtent & s’y repouflent. Les

trois notes principales du ton étant la tonique, la

dominante 3c la fous-dominante, les trois notes

ut /o/ 3c f a doivent naturellement occuper les trois

points cardinaux , les trois places marquantes dans

la vraie g a m m e y 8c la tonique étant la principale

des principales, y doit nécefTairement occuper le

centre. C ’eft en effet ce qui arrive dans la g a m m e

de la nature sol l a f i ut r e m h a , où Tut eft au

milieu , le f o l à. la quarte au-deffous , le f a à la

quarte au-deflus.

C ’étoient probablement ces trois notes principales

qu’indiquoit la lyre de Mercure, qui n’avôît que

trois cordes, 8c n’en devoir pas avoir lin plus grand

nombre , puifqu’elle étoit deftinée a repréfenter les

trois points cardinaux de l’heptacorde, le commencement,

le milieu 3c la fin, ou , en d’autres termes ,

la corde la plusjgrave , la centrale 8c la plus aiguë.

=» Cela eft également vrai, quel que foit l’hepta-

çorde que les Egyptiens ou les Grecs aient eu pour

type de leur fyftênie ; car tout heptacorde peut être

défigné par trois eprdes, comme une ligne droite par

deux points,

La lyre la plus ancienne 8c la plus cfTentiellement

prototype, n’a donc dû être , 8c n’a été en effet,

(elon Diodore de Sicile, 8c félon la raifon furtout,

qu’à trois cordes, parce que le fyftême diatonique

primitif, & le plus fondamental, eft un heptacorde 8c

non un o&acordc. Ce dernier fyftême eft évidemment

fécondai re, 8c n’eft que le renverfement du premier,

ce qui fe fait en mettant à l’aigu le tétraçorde qui

eft naturellement au grave dans la vjraiç g a m m e ,

J Si ut ré mi : mi fa fo l la.

7- m i f a f o l la : la f i u t re.

$ la f i u t re :

Ce n’eft donc point, comme l ’a dit mai-à-propos I

Bet^mcriedcr Çavcc la plume de Didero? ) , pour for- I

J II n’eft point douteux qu’il n’y a dans la mufique

J que fept cordes diatoniques ( il ne l’eft pas non

plus que le tableau deftiné à les repréfenter n’en

* doit offrir que fept ; c’cft donc l’heptacorde ou le

fept-cordes qui doit en être le type, 8c non l’oétacorde.

Mais quel eft l’heptacorde qui doit avoir la préférence

? C'eft fans doute celui qui offre chaque chofe

à fa place , celui qui préfentc les notes dans le rang

que la nature, l’oreille 8c le jugement leur affignent.

Or, cet heptacorde eft , fans contredit, so l la f i UT

re mi fa.

Examinons maintenant tous les autres heptacôrdes,

afin de les apprécier à leur jufte valeur, 8c commençons

par celui qui fervoit de bafe au fyftême des

Grecs.

Cet heptacorde ou cette gamme étoit f i ut re mi fa

fo l la.

Voilà bien deux tétracordes réguliers f i ut re mi ;

mi fa fo l la. Mais pourquoi mi eft—il au centre ?

Pourquoi f i 8c la aux extrémités? Simula ne font pas

les trois points de repos, les trois lieux des cadences,

les trois cordes principales du ton d’üT , mode majeur

j à quels titres font-ils donc aux trois places

marquantes de cetttgamme'i Si le fyftême des Grecs

eût été harmonique, on pourroic dire qu’ils ont ainfi

difpofé leur heptacorde fondamental pour faire précéder

8c fuivre chacune des trois notes de l’accord

parfait de la tonique ut mi sol , d’une corde qui

l’appelle : f i ut re mi f a so l la; ce quipourroit être

l’abrégé de fi U TreUT, re mi fa mi fa sol la SOL

fa mi re ut , ou en prenant ces notes en defeendant

la so l fa mi re ut f i u t , ou les deux accords f i re

fa la 8c so l mi u t 5 mais il eft de toute évidence

que le fyftême des Grecs fut toujours tétracordal ,

& par conféquent mélodique. Ainfi donc, voir dans

leurs tétracordfsunfyftêmed’accords ou d’harmonie,

c’eft y voir ce qu’eux-mêmes n’y ont jamais vu , 8e

leur prêter des intentions qu’ils n’ont point eues ni

pu avoir.

Pour fc convaincre que lès Grecs n’ont jamais eu

de fyffême harmonique, il fuffit de jeter un coup

d’oeil éclairé fur leurs modes. Que préfentent , en

effet, ces modes ? La çombinaifon des fept notes

f i mi la re fo l ut f a , indiquant par leur premier 8c

leur quatrième terme, les tétracordes conjoints^

ut re mi , mi fa fo l la , la f i ut re , re mi fa f o l , fo l

la f i u t, ut re mi f a , accouplés deux à deux pom:

former les heptacôrdes ou fept-cordes.

re mi fa fol.

4 re mi fa fo l : fo l la f i ut.

5 fo l la fi ut : ut re ml fa .

mer les deux accords ƒ re fa la 8c ut mi f o l , l’un

appelant , l’autre appelé , que les Grecs avoienc

pour

pour heptacorde fondamental f i ut re mi fa f o l la y

mais les tétracordes f i ut re m i , m i fa f o l la étant les

deux premiers de la férié rcpréfencéc en abrégé par

fi m i la re f o l ut fa , il falloir bien de toute néceffîté

que cet heptacorde fût l’initial, le premier de leur

lyftêmc. Qui les avoit engagés à adopter, de préférence

à toute autre , cette férié f i m i la re fo l ut fa?

—- La nature. —■ Comment cela ? — En leur donnant,

comme à tous les hommes bien organifés, de la

répugnance pour le faux tétraçordeƒ<* Jol la fi; tétra-

corde qui précédcroit le premier de cette férié , 8c

qui viendroit à la fuite du fixième , s’ils n’avoient

été forcés par une forte d’inftinéi, par le vrai fenti-

roent mufical , à rejeter ce faux tétraçorde , &c à

s’arrêter après fix tétracordes.

Le fyftême tétracordal diatonique des Anciens

étoit donc auffï paifait qu’il pouvoit l'être , puifqu’ii

avoit pour limites, tant au grave qu’à l’aigu , la

borne naturelle des trois tons pleins confécutifs fa

fo l la f i , le feul de tous les tétracordes diatonique»

que repouffe notre oreille.

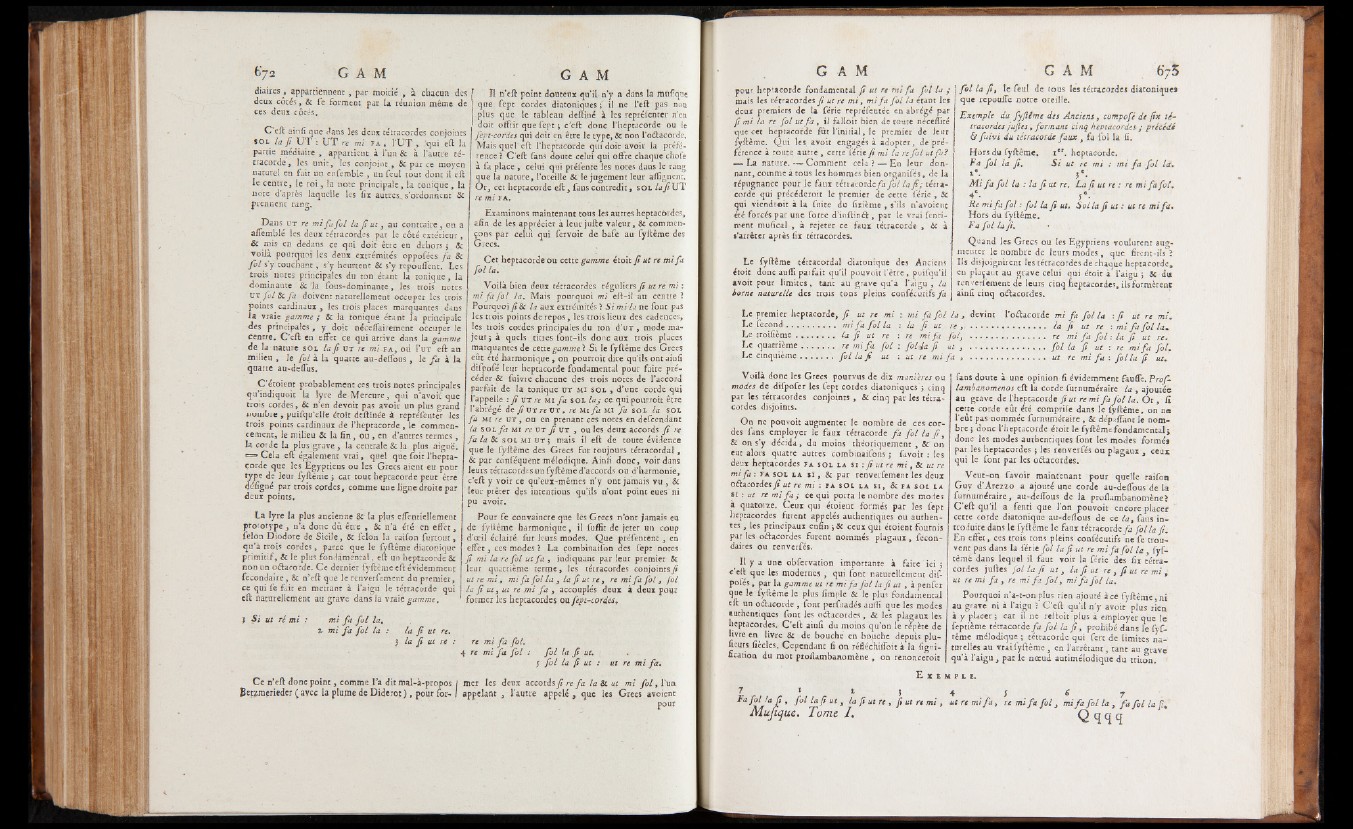

Exemple du fyfiême des Anciens, compofé de fix tétracordes

jufies, formant cinq heptacôrdes y précédé

fuivi du tétraçorde fa u x , fa fol la fi.

Hors du fyftême, i*r. heptacorde.

Fa fo l la fi. S i ut re mi : mi fa fo l Id.

1 *r. I 3e-

A li fa fo l la : la f i ut re, La fi ut re : re mi fa fo l.

4e- I 5e-

Re mi fa fo l : fo l la f i ut. Sol la f i ut : ut re mi fa .

Hors du fyftême.

Fa fo l la fi.

Quand les Grecs ou les Egyptiens voulurent augmenter

le nombre de leurs modes , que firent-ils ?

Ils disjoignirent les tétracordes de chaque heptacorde,

eu plaçant au grave celui qui étoit à l’aigu 5 8c dut

ren /crfèment de leurs cinq heptacôrdes, ils formèrent

ainfi cinq o<ftacorde$.

Le premier heptacorde, f i ut re mi : mi fa fo l

Le fécond..................... mi fa fo l la 1 la f i ut

Le croifième................ la f i ut re : re mi fa

Le quatrième.............. re mi fa fo l : fol^a fi

Le cinquième . . . . . . . fo l la f i ut : ut re mi

Voilà donc les Grecs pourvus de dix maniérés ou

modes de difpofcr les fept cordes diatoniques 5 cinq

par les tétracordes conjoints , 8c cinq par les tétracordes

disjoints.

On ne pouvoit augmenter le nombre de ces cordes

fans employer le faux tétraçorde f a f o l l a f i ,

8c on s’y décida, du moins théoriquement , 8c on

eut alors quatre autres combinaifons ; favoir : les

deux heptacôrdes fa sol la si : f i u t re m i, 8c u t re

mi fa : fa sol la s i , 8c par renverfement les deux

oftacordes f i u t r e mi ; fa so l l a s i , 8c fa so l la

fi : u t re mi fa y ce qui porta le nombre des modes

à quatorze. Ceux qui étoient formés par les fept

heptacôrdes furent appelés authentiques ou authen-

tes , les principaux enfin j8c ceux qui étoient fournis

par les odfcacordes furent nommés plagaux, fecon-

daires ou renverfés.

Il y a une obfervation importante à faire ici 5

c eft que les modernes , qui font naturellement dif-

pofes, par la gamme u t re mi f a f o l la f i u t , à penfer

que le fyftême le plus fimple & le plus fondamental

eft un odacorde , font perfuadés auffï que les modes

authentiques font les o&acordcs, 8c les plagaux les

heptacôrdes. C ’eft ainfi du moins qu’on le répète de

livre en livre 8c de bouche en bouche depuis plusieurs

fiècles. Cependant fi on réfléchiffoit à la figni-

ficatiou du mot profiambanomène, on renonceroit

E x e

7 1 1 j

F a f o l la f i , f o l l a ß u t , la fi u t re , f i u t re m i ,

Mufique. Tome I .

la , devint l’oélacordc mi fa fo l la : f i ut re mi.

'e 3l . . . . . . . . . . . . . . . la f i ut re : mi fa fo l la»

~ol, .................................. re mi fa fo l : la f i ut re.

t 3 ................................fo l la f i ut : re mi fa fol.

1 » ................................ ut re mi fa : fo l la (i ut.

fans doute à une opinion fi évidemment faufic.Profa

lamhanomtnos eft la corde fur numéraire la , ajoutée

au grave de l’heptacorde f i ut re mi fa fo l la. O r , fi

cette corde eût été comprife dans le fyftême, on ne

l’eût pas nommée furnuméraire, 8c dépaflant le nombre

; donc l’heptacorde étoit le fyftême fondamental ;

donc les modes authentiques font les modes formé»

par les heptacôrdes j les renverfés ou plagaux , ceux

qui le font par les o&acordes.

Veut-on fa voir maintenant pour quelle raifon

Guy d’Arezzo a ajouté une corde au-deflous de la

furnuméraire, au-deffous de la proflambanomène?

C ’eft qu’il a fenti que l’on pouvoit encore placer

cette corde diatonique au-deffous de ce la, fans introduire

dans le fyftême le faux tétraçordeyâ folia f im

En effet, ces trois tons pleins confécutifs ne fe trouvent

pas dans la férié fo l la f i ut re mi fa fo l la , fyf-

têmè dans lequel il faut voir la férié des fix tétracordes

juftes fo l la f i ut , la f i ut re , f i ut re mi ,

ut re mi fa 3 re mi fa f o l , mi fa fo l la.

Pourquoi n’a-c-onplus rien ajouté à ce fyftême, ni

au grave ni à l’aigu ? C ’eft qu’il n’y avoit plus rien

à y placer ; car il ne reftoit plus à employer que le

fepeième tétraçorde fa fo l la f i , prohibé dans le fyftême

mélodique ; tétraçorde qui fert de limites naturelles

au vrai fyftême , en l’arrêtant , tant au grave

qu’à l’aigu , par le noeud antimélodiquc du triton. I

P L I .

4 4>, I . 6 7

ut re m ifa , re mifa f o l , mi fa fo l la , fa fo l la JiJ

Qqqq