9 <S A R I

de revenir au da-eapo.. Les airs- bouffons fùr-touf ne

font compofés que d’une feule partie , à moins

qu’ils nè contiennent une exprefiion différente ; alors

le mouvement changé, & Varia finit par un allegro.

( AI. F ramer y. j

ARIE TTE f . Ce diminutif venu de l’italien

lignifie proprement petit air; mais lefensde ce mot eft

changé en France, & l’on y donne le nom d'ariettes

à de grands morceaux- de mufique d’un mouvement,

pour l’ordinaire afîez gai & marqué, qui fe chantent

avec des accompagnements de lymphome , 8c qui

font communément en rondeau. Voyez A ir ,, Rondeau.

( 7 . J. Rouffeau.j

A riettk. Les premiers airs italiens que les-

François entendirent, étoient des airs de bravoure ,

d'un mouvement v if & d’une exécution brillante.

C e qui leur tenoit alors lieu d’airs , 8c ce qu’ils

nommoient récit, avoit une toute autre allure.

Quand'le mot italien aria paffa dans leur langue ,

& y produifit le mot air y ils Rappliquèrent de préférence

à ces pefantes pfàlmodies, & 'nommèrent,

ptr diminutif, ariettes tous les morceaux cfun mouvement

v if & léger.

Ce fut donc au mouvement 8c non. à l’étendue

qu’ils eurent égard» dans cette dénomination-, &

comme leurs oreilles, pour qui la mefure & l’e

chythme étoient cliofes nouvelles , prenoient pour

gai tout ce qui étoit v if, les morceaux vifs & pathétiques

furent pour, eux des ariettes comme les

airs de bravoure & les airs gais ou bouffons.

Ils appellèrent bientôt ainfi tout morceau rnefuré,

ide quelque mouvement qu’i l Fit, & dans plufieurs

partitions de ces pièces , qu’on nomma comédies

m lies d'ariettes, ne fackanr quel nom leur donner;

on voit le titre d'ariettes à la tête dé quelques airs

du mouvement le plus lent & dé 1 exprelîion la plus

t iîfo*

Aujourd’hui que la mufique & la langue mufi-

cale font un peu mieux connues , on- devroit renoncer

tout-à-fait à cette dénomination mefquine

iSç fou vent ridicule. On ne devroit plus appeller

ariettes des airs dont l’expreflion eft tendre, quel-

qu.fois même profonde oc paflîonnée ; ni journal

d'ariettes italiennes , un recueil où fe irouvent fou-

vent des morceaux du genre le plus noble 8c le

plus touchant ; ni comédies mêlées <2ariettes des-

pièees où nos composteurs s’efforcent d;imiter les

grands maîtres italiens, & qui font mêlées non-feulement

d’a ir sm a is de trio, de quatuor & de morceaux

d’enfemble.

Nous commençons à. forrir de la barbarie ;

pourquoi parlons-noiis encore comme des barbares

? (AL Ginguenè. )

ARIOSO , ad), pris adverbialement. Ce mot itar

lien , à la tête d’un air, indique une- maniéré de

chant foutenue,,développée 8c. afte&éeaux grands,

gûrs. ( 7 . J. Rouffau. j

AJUSTQSENJENS, Sç&e- qui eut pour ?H«f

A R I

Aiîftoxènes de Tarante , difoiple d’Àriftbüe', 81 qnf

étoit oppofée aux Pythagoriciens fur la melùre des intervalles

8c lur la manière dé déterminer lés rapports

dès fons ; de forte que les Anfioxénitns s’en

rapportoient uniquement au jugement de l’oreille

8c les Pythagoriciens à la précifton du calcul.Voyez

Pytagoriciens. ( 7. 7» Rouleau,}

ARITHMÉTIQUE, ARITHMÉTIQUEMENT

DIVISION ARITHMÉTIQUE. L’explîcation c’e

ces mots nous donnera l’occafion dé fuppléer

à ce que l’article de Roufleau, fur lo mot authentic

que, a cfobfcur 8c d’iniuffiflant.

Les muficiens du feizième fiècle divifoient 1 octave

de deux manières., en deux portions inégalés-

(car elle ne fàuroit être-clivifée en deux port:or s

ég a le s ); favoir par la quinte- 8c par la quarte. La

divifion par la- quinte ré- la ré, Vappelloit divifion

harmonique.; celle par la-quarte réJol té, s’appelait

divifion arithmétique.

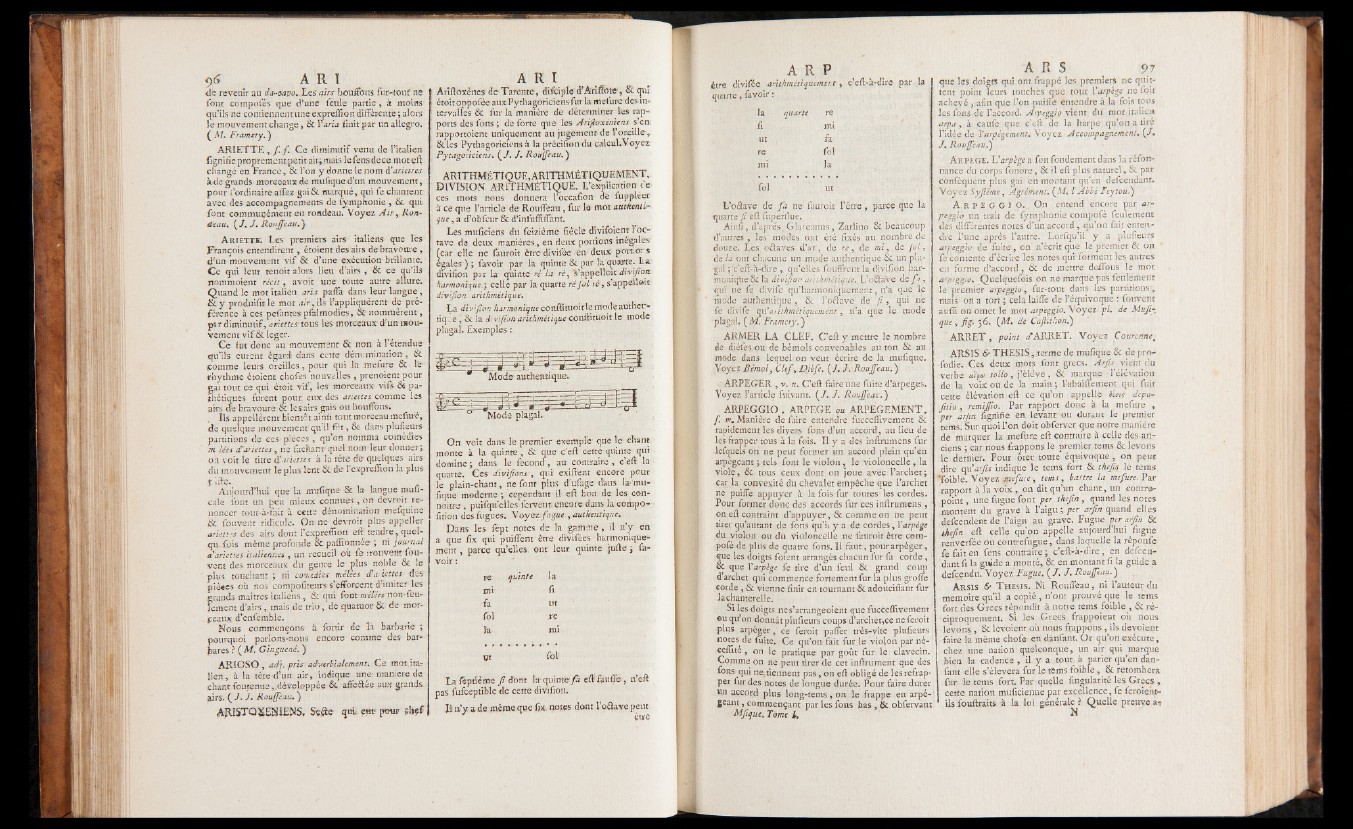

Ta divifion harmonique conftituoitle mode anther*

tiqee, 8c la divifion arithmétique c.onftituoit le mode

plagal. Exemptés :

Mode- authentique.

E S 5 E

Mode plagal.

On voit dans le premier exemple que le chant

monte à la quinte, Si que c’e fl cette quinte qui

domine ; dans, le fécond, au- contraire , c’efl: la

quarte. Ces divifion s , qui exiftènt encore pour

le plain-chant, ne font plus d’ufage dàns là* mufique

moderne ; cependant il eft hon de: lescon-

noître , puifqu-elles fervent encore dans la cortipo-

fition des fugues. Voyez fugue , authentique.

Dans les fept notes dé l'a gamme, il- n?y en

a que fix qui puiffent être divifées harmoniquement

, parce qu’elles onr leur quinte jufle ; favoir

:

re quinte la

mi fi

fa ut

fol xc

la mi

u t f o l

La feptième f i dont îar quinte/z eft fauflé , n’eft

pas fufceptible de cette divifion.

J ln V a d e même que fix notes dont l’oâayepeut

y être

A R P

être divifée arithmétiquement, e’eft-à-dire par la

quarte, favoir :

la quarte re

fi mi

ut fa

re fol

mi la

fol ut

L’o&ave de fa ne fauroit l’être , parce que la

quarte f i efl: fuperflue.

Ainfi , d’après^ Glareanus , Zarlino 8c beaucoup

d’autres , les modes ont été fixés au nombre de .

douze. Les oâaves d'ut , de re, de mi, de f o l , i

de la ont chacune un mode authentique & un plagal

; c’eft-à-dire , qu’elles foüffrent la divifion har-

moniqtie 8c la divifion arithmétique. L’oîlaye de f i ,

qui ne fe divife qu’harmoniqiiement, n’a que le

mode authentique , 8c l’o&ave' d t f i , qui né

fé divife qu’arithmétiquement , . n’a qtie le mode

plagal. (AL Fr amer y.')

ARMER L A CLEF. C ’efl: y mettre le nombre

de dièfes.ou de bémols convenables au ton 8c au

mode dans lequel on veut écrire de la mufique.

Voyez Bémol, Clef, Di'efe. ( 7. J. Rouffeau.j

ARPEGER , v. n. C ’efl: faire une fuite d’arpeges.

Voyez l’article foiyant. ( 7. 7. Rouffeau.j

ARPEGGIO , ARPEGE oh ARPEGEMENT,

f. m, Manière de faire entendre fucceflivement 8c

rapidement les diyers fons d’un accord , au lieu de

les frapper tous à la fois. Il y a des inftrumens fur .

lefquels on ne peut former un accord plein qu’en

arpégeant ; tels font le violon, le violoncelle, la

viole, 8c tous Ceux dont on joue avec l’archet ;

car la convexité du chevalet empêche que l’archet

ne puiffe appuyer à la fois fur toutes les cordes.

Pour former donc des accords fur ces inftrumens ,

on efl: contraint d’appuyer, 8c comme on ne peut

tirer qu’autant de fons qu’il, y a de cordes, Varpège

du violon ou du violoncelle ne fauroit être com-

pofé de plus de quatre fons. Il faut, pour arpéger,

que les doigts foient arrangés chacun fur fa corde ,

8c que Varpège fe tire d’un feul 8c grand coup

d’archet qui commence fortement for la plus girofle

corde , 8c vienne finir en tournant 8c adouciflant for

la chanterelle.

Si les doigts ne s'arrange©!ent que fucceflivement

©u qif*on donnât plufieurs coups d’archet,ce ne feroit

plus arpéger, ce feroit paner très-vite plufieurs

notes de fuite. Ce qu’on fait fur le violon par né-;

ceflité , on le pratique par goût for le clavecin.

Comme on ne peut tirer de cet infiniment que des

fons qui ne( tiennent pas, on eft obligé de les refrapper

for des notes de longue durée. Pour faire durer,

un accord plus long-tems, on le frappe en arpé- '

géant, commençant par les fons bas, & obfervant

Mfique. Tome U

A R S 9 7

que les doigt? qui ont frappé les premiers ne quittent

point leurs touches que tout Varpège ne foit

achevé , afin que l’on puiflé entendre à la fois tous

les fons de l’accord. Arpeggiç vient du' mot italien

arpa , à caufe que c’efl: de la harpe, qu’on a tiré

i’idée de V arpège ment. Voyez Accompagnement. (7«

7. Rouffeau.j

A rpégé. L'arpège a fon fondement dans la réfoii-

nance du corps fondre, 8c il eft plus naturel, 8c par

conféqüent plus gai en montant qu’en defeendant.

Voyez Syflême, Agrément. (M. IAbbé Feytou.j

A .r p e g g i o . On entend encore par ar-

peggiô. un trait de. fyniphonie compofé feulement

des différentes notes d’un accord, qu’on fait entendre

l’une âpres l’autre. Lorfqu’il y a plufieurs

arpeggio de fuite, on n’écrit que le premier 8c on

fe contente d’écrire les notes qui forment les autres

en forme d’accord, 8c de mettre defifous le mot

arpeggio. Quelquefois on ne marque pas feulement

le premier arpeggio, fur-tout dans les partitions^

mais on a tort; cela laiffe de l’équivoque : fouvent

aufli on omet le mot arpeggio. Vo yez pl. de Mu fi-,

que , fi g. 3 6. (M. de Cafiiihon.j

A R R E T , point /AR R E T . V o y e z Couronnet

ARSIS & THESIS , terme de mufique & de pro-

fodie. Ces deux mots font grecs. Arfis v'iept àu

verbe »ifet tollo , j’élève , & marque - l’élévation

de la voix où de la main ; l’abaiffement- qui fuit

cette élévation eft ce qu’on appellé &<ns depo-

fitio , remijfio. Par rapport donc à la mefure ,

per arfin fignifie en levant -ou durant le premier

tems. Sur quoi l’on doit obferver que notre manière

de marquer la mefure eft contraire à celle des anciens

; car nous frappons le premier tems 8c levons

le dernier. Pour ôter toute équivoque, on peut

dire quarfis indique le tems fort 8c thefis le tems.

*foiblè. Vo yez mefure , tems, battre la mefure. Par

rapport à la voix , on dit qu’un chant, un contrepoint

, une fugue font per thefin, quand les notes

montent du grave à l’aigu; per arfin quand elles

defcendent de l’aigu au grave. Fugue per arfin 8c

thefin eft celle qu’on appelle aujourd’hui fugue

renverfée ou contrefugue, dans laquelle la réponfc

fe fait en fens contraire; c’eft-à-dire, en defeen-

dant fi la giûde a monté, 8c en montant fi la guide a

defeendu. Vo yez Fugue. ( 7. 7. Roujfeau. )

Arsis & T hesis. Ni Roufleau, m l’auteur du

mémoire qu’il a copié, n’ont prouvé que le tems

fort des Grecs répondît à notre tems foible , 8c réciproquement.

Si les Grecs frappoient où nous

levons , 8c levoient où nous frappons, ils dévoient

faire là même chofe en dànfant. Or qu’on exécute,

chez une nation quelconque, un air qui marque

bien la cadence , il y a tout à parier qu’en dan-

fant elle s’élèvera fur le tems foib le, 8c retombera

fur le tems fort. Par quelle fingularité les Grecs ,

cette nation muficienne par excellence, fe feroieîit-

ils fouftraits à la loi générale ? Quelle preuve a.