monte, harmonie des Grecs.} .le ne parle point des

accords confonnans& difîonansde Pythagoie. ^ Voyez

Quaternaire. )

2°. Les fept -o&aves grecques renfermoient chacune

, à l’exception de l’hypolydicnne, qui revient

à notre oâave de f a , deux tétracordes abfolument

femblables, à la quinte ou à la quarte; encore eft-

il plus que probable, qu’après l’addition du tétta-

eprde des disjointes, faite au fyftême grec par Py-

thagore, on ne conlerva le Ji b du tetracorde des

conjointes, que pour éviter le triton dans l’oâave

hypolydienne. Donc on avoit les fept formuks V ivantes

, compofées chacune de deux parties femblables.

(V oy e z mon art. Barypycne.)

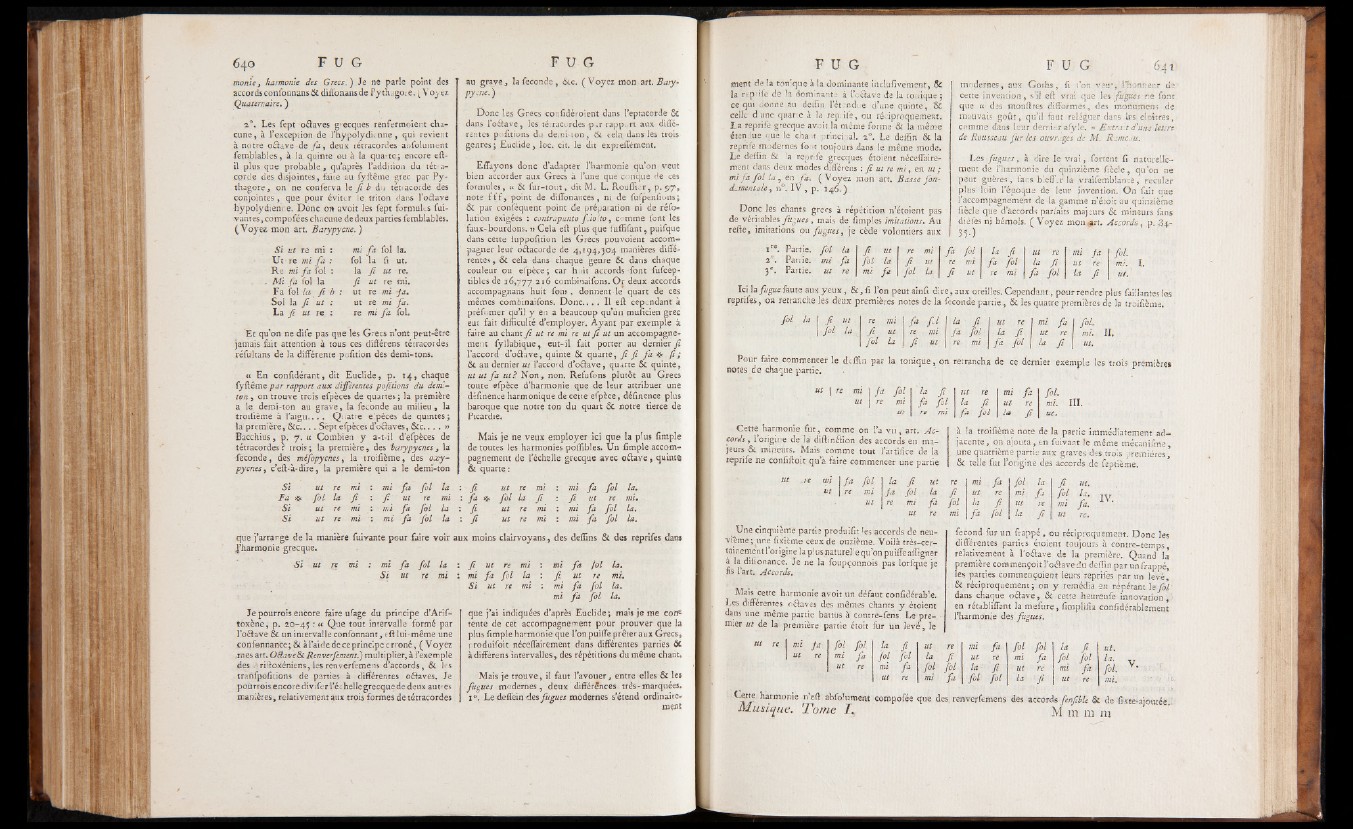

Si ut rë mi î

Ut re mi fa :

Re mi fa fol :

Mi fa fol la

Fa fol la f i b

Sol la f i ut :

La f i ut re ;

mi fa fol la*

fol la fi ut.

la f i ut re.

f i ut re mi.

ut re mi -fa.

ut re mi fa.

re mi fa fol.

Et qu’on ne dife pas que les Grecs n’ont peut-être

jamais fait attention à tous ces différens tétracordes

réfultans de la différente pefition des demi-tons.

« En confidérant, dit Euclide, p. 14 , chaque

fyftême par rapport aux differentes positions du demi-

ton , on trouve trois efpèces de quartes ; la première

a le demi-ton au grave, la fécondé au milieu, la

troifième à l’a ig u .... Quatre efpèces de quintes;

la première, & c . . . . Sept efpèces d’oéfaves, & c .. . . »

Bacchius, p. y. « Combien y a-t-il d’efpèces de

tétracordes ? trois ; la première, des harypyenes, la

fécondé, des méfopyenes, la troifième, des oxy-

pyenes, c’eft-à-dire, la première qui a le demi-ton

au grave, la fécondé, &c. ( Voyez mon art. Bary-

pyene. )

Donc les Grecs confidéroierit dans l’eptacorde &

dans i’o â av e, les tétracordes p ,r rapport aux différentes

pofitions du demi-ton. & cela dans-les trois

genres ; Euclide 5 loc. cit. le dit expreffément.

Effayons donc d’adapter l’harmonie qu’on veut

bien accorder aux Grecs à l’une que connue de ces

formules, « & fur-tóut, dit M. L. Rouflkr, p. 97-9

note f f f , point de diflonànces, ni de fufpenfions;

& par conféquent point de préparation ni de réfo-

lution exigées : contrapunto f.io 'to, comme font les

faux-bourdons. » Cela eft plus que fuffifant, puifque

dans cette luppofition les Grecs pouvoient accompagner

leur oéfacorde de 4,194,304 manières différentes,

& cela dans chaque genre & dans chaque

couleur ou efpèce ; car huit accords'font fufeep-

tibles de 16,777.216 combinaifons. Or deux accords

accompagnans huit fons, donnent-le quart de ces

mêmes combinaifons. D o n c .... Il eft cependant à

préfumer qu’il y en a beaucoup qu’un muficien grec

eut fait difficulté d’employer. Ayant par exemple à

faire au chant f i ut re mi re ut f i ut un accompagnement

fyllabique, eut-il fait porter au dernier fi

l’accord d’oéfave, quinte & quarte, f i f i f i t# fi;

& au dernier ut l’accord d’oâave, quarte &. quinte,

ut ut fa u tî Non, non. Refufons plutôt au Grecs

toute efpèce d’harmonie que de leur attribuer une

définence harmonique de cette efpèce, définençe plus

baroque que notre ton du quart 6c notre tierce de

Picardie.

Mais je ne veux employér ici que la plus (impie

de toutes les harmonies poffibles. Un (impie accompagnement

de l’échelle grecque avec o&ave, quinte

& quarte:

Si ut re mi : mi fa fo l la

Fa >$c fo l la f i : f i ut re mi

Si ut re mi : mi fa fol la

Si ut re mi : mi fa fo l la

que j’arrarge de la manière fuivante pour faire voir

l ’harmonie grecque.

S i ut re mi : mi fa fo l la

S i ut re mi

Je pour roi s encore faire ufage du principe d’A rif-

toxène, p. 20-45 : “ Q ue tout intervalle formé par

l’oâave & un intervalle confonnant, eft lui-même une

confennance ; & à l’aid e de ce principe e rroné, ( Voyez

,mes art. O&ave&t Renvcrfementl) multiplier, à l’exemple

des riftoxéniens, les renverfemens d’accords, & les

trarifpofitions de parties à différentes oétaves. Je

pourrois encore divifer l’échelle grecque de deux autres

manières, relativement aux trois formes de tétracordes

: f i ut re mi : mi fa fo l la.

: fa # fôl la . f i '. f i ut re mi,

: f i ut re mi : mi fa fol la.

• f i ut re mi : mi fa fo l la.

au x moins d a i r v o y a n s , de s deffins & des reprifes dans

: f i ut re mi : mi fa jol la.

z mi fa fol la : f i ut re mi.

Si ut re mi : mi fa fol la.

mi fa fol la.

que j’ai indiquées d ’après E u c l id e ; mais je me con*

tente de ce t ac compagnement p o u r p ro u v e r que la

plus ftmple h a rmonie que l ’on puiffe prêter au x G r e c s ,

p rodu ifoit néceffairement dans différentes parties &

à différens in te rv a lle s , des répétitions du m êm e chant.

M ais je t ro u v e , il fau t l’a v o u e r , entre elles & les

fugues m o d e rn e s , d e u x différences trés - marquées.

i ° . L e deffein des fugues modernes s’éten d ordinairement

ment de la tonique à la dominante inclufivement, 5c

la rep ife de la dominante à l’o&ave de la tonique;

ce qui donne au deffin fétendue d’une quinte, &

celle dune quane à la repaie, ou réciproquement.

La reprife grecque avoit la même forme & la même

étendue que le chaor principal. %°. Le deffin & la

reprife modernes (o;<t toujours dans le même mode.

Le deffin & la reprife grecques étoient néceffairement

dans deux modes différens : f i ut re mi, en Ut;

mi fa fol la , en fa. ( V oyez mon art. Basse fondamentale,

n°. IV , p. 146. V

Donc les chants grecs à répétition n’étoient pas

de véritables fugues, mais de (impies imitations. Au

rêfte, imitations ou fugues, je cède volontiers aux

modernes, aux Gotns, fi l’on yen-, l’honneur de

cette invention, s’il eft vrai que les fugues ne font

que « des monftres difformes, des monument de

mauvais goût, qu’il faut reléguer dans les cloîtres,

comme dans leur dernier afyie. >♦ Extrait d'une lettre

de Rousseau fur les ouvrages de M. Rameau.

Les fugues, à dire le vrai, fortent fi naturellement

de l’harmonie du quinzième fiècle, qu’on ne

peut guères, fans bleff.r la vraifemblance, reculer

plus loin l’époque de leur invention. On fait que

l’accompagnement de la gamme n’étoit au quinzième

fiècle que d’âccords par/aits majeurs & mineurs fans

dièfes ni bémols. (V o y e z monfart. Aeçords, p. 34-

35-)

fo l la f i ut re mi fa fo l • la f i ut re ' mi fa

mi -fa fol la f i ut re mi fa fol la fi- ut re

ut re mi fa fo l la, f i ut re mi fa fol la f i

Ici la fugue faute aux y eu x , & , ( i l’on peut ainfi dire, aux oreilles. Cependant, pour rendre plus faillantes les

reprifes, o h retranche les deux premières notes de la féconde partie, & les quatre premières de la troifième.

I f i ut re mi m ü la f i ! ut re mi fa fol.

■ fo l la , f i ut re mi fa fo l la fi ut re mi. II

fo l la fi ut re mi i f ° ‘ la f i ut.

Pour faire commencer le deffin par la tonique, on retrancha de ce dernier exemple les trois premières

notes de chaque partie. • ■ r

ut 1 re mi 1 fa fol la f i ut re mi fa

ut re mi fa fol la f i ut re

ut re mi fa fo l la f i

Cette harmonie fut, comme on l’a v.11, art. Accords

, l’origine delà diftin&ion des accords en majeurs

& mineurs. Mais comme tout l’artifice de la

reprife ne confiftoit qu’à faire commencer une partie

à la troifième note de la partie immédiatement adjacente,

on ajouta, en Vivant te même mécariifme,

une quatrième partie aux graves des trois premières,

& telle fut l’origine des accords de feptième.

\ fa fol la fi ut re mi fa fol la

J re mi fa fol la fi ut re mi fa ut re mi fa fol la fi ut re

ut re mi fa fol la fi

Une cinquième partie produifit les accords de neuvième;

une fixième ceux de onzième. Voilà très-certainement

l’origine la plus naturelle qu’on puiffeaffigner

à la diffonance. Je ne la foupçonnois pas lorfque je

fis l’art. Accords.

Mais cette harmonie avoit un défaut confie!érable.

Les differentes oéfaves des mêmes chants y étoient

dans une même partie battus à contre-fens Le premier

ut de la première partie étoit fur un levé, le

fécond fur un frappé , ou réciproquement. Donc les

différentes parties étoient toujours à contre-temps,

relativement à l’oâave de la première. Quand la

première conamençoit l’o&ave du deffin par un frappé,

les parties commençoient leurs reprifes par un levé

& réciproquement; on y remédia en répétant le fo l

dans chaque oélave, & cette heureufe innovation ; 1

en rétabliffant la mefure, fimplifia confidérablement

l’harmonie des fugues.

1 mi fa fol fol la .fi ut Tt mi fa fo l fol la fi J ut re mi fa fol fo l la fi ut rè mi

, f a fol fol

ut re mi fa fol fol la • > f i ut mi f a ut

re mi fa ‘ fol fol la fi ut re

Ufitte harmonie n’eft abfolument compofée que des, renverfemens des accords fenfible & de fixte-ajoutéè.i

Musique. Tome T M m m m