2 z6 C H A

dans la bouche des payfans montagnards ; et il

traduifoit ainfi ce qu’il en avoit pu raflèmbler.

O. Roland ! l’honneur de la France,

Que par roi mon bras foie vainqueur £

Dirige le fer de ma lance

A percer le front ou le coeur

Du fier ennemi qui s'a/ance !

Que fon fang coulant à grands flots*

De fies flancs gu de fa vilïère,

Bouillonne encor fur là poulGère

En baignant les pieds des chevaux £

O Roland ! &c.

Les Provençaux paient ayec raifon pour les plus

anciens chanfonniers de l’Europe. Leurs meneftrels,

chanterres & troubadours , alloient chantant des

couplets tendres ou plaifans , avant qu’on foupçon-

nât, même en Italie, ce genre de poéfie & de chant.

Parmi les preuves de ce droit d’aîneffe des chansons

provençales, il en eft une moins connue que

les autres, & qui paroît-l’une des plus convaincantes.

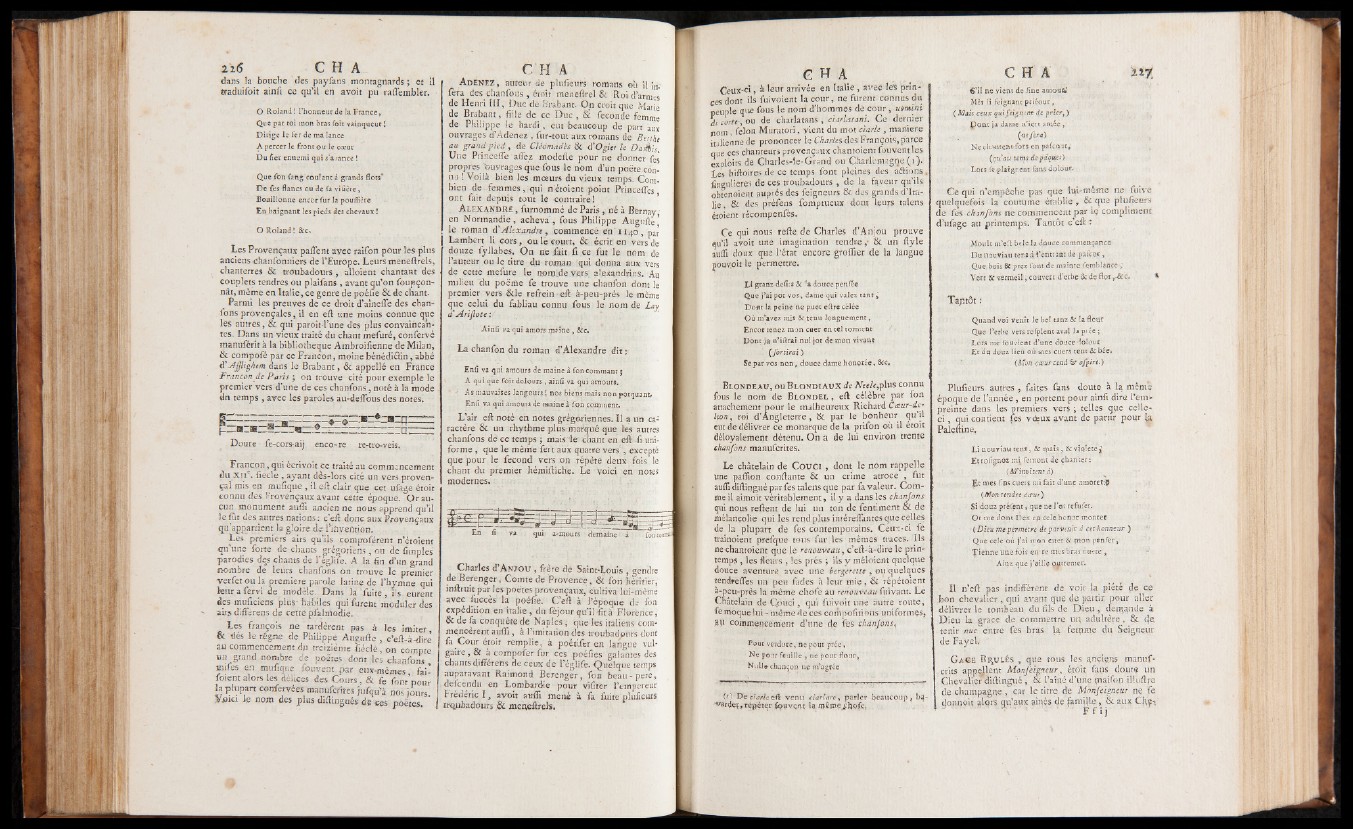

Dans un vieux traité du chant mefuré, confervé

manuférit à la bibliothèque Ambroifienne de Milan,

& compofé par ce Francon, moine bénédiélin, abbé

d'Afflighem dans le Brabant, & appellé en France

Francon de Paris ; on trouve cité pour exemple le

premier vers d’une de ces chanfons, noté à la mode

dn temps , avec les paroles au-deffous des notes.

-------— rr -------

Doure fer-cors-aij enco-re re-tro-veis.

Francon, qui écrivoit ce traité au commencement

du Xii . fiecle , ayant dès-lors cité un vers provençal

mis en mufique , il efl; clair que cet ufage étoit

connu des Provençaux avant cette époque. O r aucun

monument aufli ancien ne nous apprend qu’il

le fût des autres nations: c’eft donc aux Provençaux

qu’appartient la gloire de ^invention.

Les premiers airs qu’ils composèrent n’étoient

qu’une forte de chants grégoriens, ou de Simples

parodies.des chants de leglife. A la fin d’un grand

nombre de leurs chanfons ôn trouve le premier

-verfet ou la première parole latine de l’hymne qui

leur a Servi de modèle.. Dans la ‘fuite , ils. eurent

des muficiens plus-habiles qui furent moduler des

airs différens de cette pfalnlodie.

Les françois ne tardèrent pas à les imiter,

de dès le règne de Philippe Augufte g c’eft-à-dire

an commencement du treizième fièd é , on compte

un grand nombre de poètes dont les chanfons

rnifes en mufîque Souvent par eux-mêmes fai-

foient alors les, délices des Coms , & Se Sont’pour

la plupart confervéès manuferites jufqifà nos jours

Vfiici te nom des plus diftingués ds ces poètes

' A d en e z , auteur de plufieurs romans où il

féra des' chanfons , étoit meneftrel & Roi d’armes

de Henri 111, Duc de Brabant. On croit que Marie

de Brabant, fille de ce Duc , & Seconde femme

de Philippe le hardi, eut beaucoup de part aux

ouvrages d’Adenez , fur-tout aux romans de Bsrihe

au grand pied , de Cleomadès & d'O gier le DarÈis.

Une Prince fie affez modefte pour ne donner fes

propres 'ouvrages que fous le nôm d’un poète connu

S Voilà bien les moeurs du vieux temps. Combien

de femmes, qui nétoient point Princefles

ont fait depuis tout le contraire !

A l e x a n d r e , furnommé de Par i sné à Bernay,

en Normandie, acheva, fous Philippe Augufte

le roman d'Alexandre, commencé en 1140, par

Lambert li cors, ou lé court, écrit en vers de

douze lyllabes. On ne .fait fi ce fut le nom de

l’auteur ou le titre du roman qui donna aux vers

de cette mefure le nomade vers, alexandrins. Au

milæu du poème fe trouve une chanfon dont le

premier vers &le refrein - eft à-peu-près le même

que celui du fabliau connu fous le nom de Lay

d* Arijlo te :

Ainfi va qui amors-msine , &c.

La chanfon du roman d’Alexandre dit :

Enû va qui amours de mairie à foncommant ;

A qui que foie dolours , ainfi va qui amours,

■ As mauvaises langours ! nos biens mais non porquant»

En fi va qui amours de maine à- fon comment..

L’air eft noté en notes grégoriennes. Il a un caractère

& un rhythme plus marqué que les autres

chanfons de ce temps ; mais de chant en eft fi uniforme

, que le même fert aux quatre vers , excepté

que pour le fécond vers on répète deux fois le

chant du premier hémiftiche* Le voici en notes

modernes, g

En fi va qui' armoûts demàine< à : »Ifon'com

Charles d’A njou , ftèra de Saint-Louis ,-gendre

de Berenger, Comte de Provence, & fon héritier,

inffruit par les poètes provençaux, cultiva lui-même

avec fuccès' 'la poéfie. C ’eft à l’époque de fon

expédition, en Italie, dn féjotir qu’il fit à Florence,

& de fa conquête de Naples; que les italiens commencèrent

auffi, à l’imitation des troubadours dont

fa Cour étoit remplie,’ à poétifer en langue vulgaire

, & a cojnpofer fur’ ces poéfies galantes des

chants différens de ceux de l ’églife. Quelque temps

auparavant Raimond Berenger, fon beau-pere,

defeendu en Lombardie pour vîfiter l’empereur

1 Frédéric I , avoit anffi mené à fa fuite plufieurs

I troubadours ;& meqêffrels.

G H A

Ceux-ci, à leur arrivée en Italie, avec Ie$ princes

dont ils fuivoient la cour, ne furent connus du

peuple que fous le nom d’hommes dè cour , uomini

di corte-, ou de charlatans , ciarlatani. Ce dernier

nom, félon Muratori, vient du mot ciarle , maniéré

italienne de prononcer le Charles des François, parce

que ces chanteurs provençaux chantoienr fouventles

exploits de Charles-le-Grand ou Charlemagne (1).

Les hiftoires de ce temps font pleines des aélions,

fingulieres de ces troubadours , de la faveur qu’ils

obtenoient auprès des feigneurs & des grands d’Italie,

& des préfens fomptueux dont leuj-s talens

étoient récompenfés.

Ce qui nous rèfte. de Charles d*Anjou prouve

qu’il avoit une imagination tendre ,* & un ftyle

aufli doux que l’état encore groflier de la langue

pouv.oit le permettre.

Li granz defiis & 'a douce penfee

Que j’aipor vos, dame qui valez tant i

Dont la peine ne puet eftre célée

Où m’avez mis & tenu longuement,

Encor tenez mon cuer en tel torment

Dont ja n’iftrai nul jot de won yivant

Z (for tir ai )

Se par vos non, douce darne honorée, 8cC.

B lo n d e a u , ou B l o n d i a u x de Ncele,p\us connu

fous le nom de B lo n d e l , eft célèbre par fon

attachement pour le malheureux Richard Cæur-de-

lion9 roi d’Angleterre, & par le bonheur quil

eut de délivrer ce monarque de la prifon où il etoit

déloyalement détenu. On a de lui environ trente

chanfons manuferites.

Le châtelain de C o u c i , dont le nom rappelle

une paflion confiante & un crime atroce , fut

aufli diftingué par fes talens que par fa valeur. Comme

il aimoit véritablement, il y a dans les chanfons

qui nous relient de lui un ton de fentiment & de

mélancolie qui les rend plus inréreflantes que celles

de la plupart de fes contemporains. Ceux-ci fé

traînoient prefque tous fur les mêmes traces. Ils

nechantoient que le renouveau, c’eft-à-dire le printemps

: les fleurs , les prés ; ils y mêloient quelque

douce aventure avec une bergerette , ou quelques

tendrefles un peu fades à leur mie, & répétoient

à-peu-près la même chofe au renouveau finvant. Lé

Châtelain de Qouci, qui fuivOit une autre route,

fe moque lui - même de ces compofiriôns uniformes,,

commencement d’une de fes chanfons»

Pour verdure, ne pour pfée,

Ne pour feuille , ne pour flour.

Nulle chançon ne m’agrée

' (-0 De ciarle eft venu ciarlaré, parler beaucoup , ba-

^vardeçirépéter fpuvqnt la même

<S’il ne vient de fine amouBJ

Mèr li feignant pçiéour,

( Mais ceux quiféignatt de prier, )

Dont ja dame n’iert aînée ,

(■ ne fer 4)

Ne chantent*fors en pafeour;

(qu’au tems dé piqués)

■ . Lors fe plaigrcnt fans dolôur.

Ce qui n’empêche pas que lui-meme ne fuivé

quelquefois la coutume établie, & que plufieurs

de fes chanfons ne commencent par lç compliment

d’ufage au printemps. Tantôt c’eft :

Moule m’efl bele la douce commençance

Du nouviau cens à Centrant de pafeoe,

Que bois & prez font de mainte femblance ;

Vert & vermeil, couvert d’erbe 8c de flor ,-8cc. %

Tantôt î

Quand voi venir le bel tanz 8c la floqr

Que l’erbe vers refpfen.t aval la pi ée ;,

Lors me fouvient d’une douce dolour

Et dq douz lieu où mes cuers tenc & bee»

(Mon coeur tend & afpirt.)

Plufieurs autres , faites fans doute à la même

époque de l’année , en portent pour ainfi dire l’empreinte

dans les premiers vers ; telles que cèlle-*

c i , qui contient fes vdsux avant de partir pour

Paleftine.

Li nouviau tens, & mais, 8ç vigie te j.

Etrofignoz mi femont de çhancer :

.r, , (M’invitent à)

£t mes fins cuers mi fait d’une amoreKÿ

(Mon tendre coeur)

Si douz préfent, que ne l’os refufer.

Or me dont Dex ep cele henor monter

( Dieu mqpermetn de parvenir d cet honneur )

Que ceje où j’ai mon çueï & mon penfér,

Tienne une fois en--re mes bras nuete

Ainz que j’^iliç outremer.

Il n’eft pas indifférent de voir- la piété de ce

bon chevalier , qui avant que de partir, pour aller

délivrer le tombeau du fils de Dieu , demande à

Dieu la grâce de.commettre un adultère, & c l - e

tenir nue entre fes bras la femme du Seigneur

de Fayel,

G age B seules , que tous les anciens manuf-

crits appellent Mon feigne ur, étoit fans doute un

Chevaliçr diftingiié , & l’aîné d’une maifon illuftre

de champagne , car le titre de Monfeigneur ne fe

donnoit alors qu’aux aînçs de famille , &. aux Chçi

i’ ’ ■ ' t ; - ir c : :