180 B R E

après une Blanche pointée, la croche après une

noire pointée. On ne pourvoir pas de mêmeappei-

le rbrève une note qui- vaudroit la moitié delà précédente

: ainfi la noire n’eft pas une brève apres la

la blanche fiinple, ni !a cioche après la noire, à

moins qu’il ne foit queftion de fyneope..

C ’êft autre, çhofe dans le plain chant. Pour répondre

exactement à la quantité des fplàbes , la

brève y vaut la moitié de la longue. De plus, la

longue a quelquefois une queue pour la diftinguer

de la brève qui n’en a jamais ; ce qui eft préciféiuent

l’oppofé de la mufique, où la ronde , qui n’a point

de queue, eft double de la blanche qui: en a une.

B r è v e eft a u ffi le nom que donnoient nos anciens

muficiens, & que donnent encore aujourd’hui

les Italiens à cette vieille figure de. note que nous

appelions quarrèe. Il y avoit deux fortes de brèves ;

favoiryla droite ou parfaite , qui fe divife en trois

parties égales & vaut trois rondes ou femi-brçves-

dans la mefure triple , & Ja brève altérée ou impar- ;

faite, qui fe divife en deux parues égales , & ne.'

vaut que deux femi-brèves dans la mesure double, j

Cette dernière forte de brève eft celle qui s’iqdiqne

par le ligne du C barré , & lès Italiens nomment •

encore alla-brève la mefure à deux temps fort vîtes , !

donr ils fe fervent dans les mufiques da Capella. ;

(. Vo yez alla brève. ) ( J. J» Rouffeau. )

* Il eft bon de donner , à ceux qui veulent'

çonnojtre Pétât ancien de la mufique, un plus

grand détail de. la bizarrerie de fes loix.

Les.différentes valeurs des not.es , comme la-.’

maxime , la longue , la brève , qu’on appelloit auffi

■ r.otp quarrèe à caufe de fa forme, la {cmi-brève, ■

n’avcient de-valeur déterminée que par ee qu’on 1

appelloit \emode,\c moeuf, le temps & la proljtiçn.

Le moeuf fervoit à marquer la valeur de la maxime, s

de là longue & de la brève ; \e temps, de la brève, & .

dé la femi-brève ; & la prolktion, d elà femi-£rè*re §c

de fa minime.

Le moeuf étoit majeur ou mineur, parfait o.u.im-

parfait I;1 étoit partit, lorfqu'il avoit rapport à lg

mefure ternaire, & imparfait lorfqu’il fe rapportoit

à la mefure binaire. ( Voyez Binaire. )

Le mode ou moeuf majeur parfait fë marquoit

après le cercle O par trois lignes perpendiculaires

qui traverfoient trois efpaces , & par trois autres

lignes qui n’en traverfoient que deux , & cela %ni-

fioit que la maxime valoit trois longues. Le mgzii.f .

imparfait, fe marquoit, après le demLçerxde , par

deux lignes de chaque efpèce, & la maxime ne

valoit alors que deux longues o.ujiuit meffires.

Le mineur , qui ne fe marquoit que par une

ligne de trois efpaces s’il étpit parfait, & de deux

sril étoit imparfait, donnoit à là longue lg valeur

ffe trois brèves dans le premier' ça§, & de detry.

dans le fécond. Foye^ planches dé mufique, fig. 41.

La brè ve étojt une des notes appelées totalef y

parce qu’elle valoit deux rnefures. On nommait

partiales ou pariîelles , .celles qui ne. rçmplifteient

qu’une partie de la mefure...

b R o

Quand on écrivoit à la tête d’un nforceau ces

mots alla brevey cette brève ne valoit que deux

temps qui fe battoient fort vite.

Les brèves étoient fufceptibles de liaifon , en italien

legatura, c’eft-à-dire qu’on les plaçoff très-près1

Tune de l’autre, mais fur différens dégrés pour une1

‘ feule fyllabe.

Les brèves étoient diftinguées en brève fimple,£n;ve

à queue, & brève noircie, ofcurata.

Quand les fimples alloient en montant, elles*

vaîbient deux mefures ;; quand elles defcendoieîit

elles en valoient quatre y slil n’y en ayoitque deux.

Mais lorfqu’il y en avoir trois ou quatre de fuite,,

la première & la dernière valaient les quatre mefures^

& celles du milieu n’en valoient que deux.

Quand on leur ajoutoitune queue, ce qui ne fe'

faifoif qu’à la première du groupe y fi? cette queue

étoit en haut, de cette manière Q 1qs,brèves ne

valoient qu’une mefure , tant en montant qu’en

defcendant : elles en?val©iènt deux, fi laquelle étpir

en. bas |jt.

Enfin lorCqu’elles^étoient de différentes couleurs,,

c’eft-à-dire, l’une vide & .l’autre pleine ou noircie ,

]a brève blanche ou vide valoit une msfûre , &

la fe.conde une blanche pointée, c’eft-à dire lia-

tems & demi.

Ce n’eft pas tout ; lorfqu’il y avoit pîufieiiis-

brèves , liées ou non, elles valoient toutes chacune

trois tems de la mefure triple, jufqu’à ce qu’ il vint

une ronde ou deux blanches, car alors la brève qui

la précédoit ne valgit que deux tems auxquels la

ronde ou les deux blanches fervoiemde complément.

Lorfque piufieurs brèves éto’erit enfermées entre

deux,. rondes, ou entre Les jp arques de .filencç .qitb

leur çorrf fpondegt, la première & la derrière ne

valoient que deux' tems. ' x

Ceux qui n’auront pas |ien ton?pris comment une

figure de note qui vaut deux mefures-, n’eft pourtant*

foijyenjt. çopfidérég que comme valant deux feçîs

ou trgis tems, apprendront aux mots binaire, triple,

que là roji.de ércit le figne diftinélif d’une mefure,

mais qu’i i y avoit des me fi’.res qui conteroient un*

affez grand' nombre de rondes*,, & que ce qu’çin

appelloit mefure, n’ètoij qu’une partie dç la durée

que nous comprenons par cette dénomination.

Quand on cpnfidère au milieu de quel cabos'-

npîfe mu/ique eft péé' ; de combien d’entraves,

de reg es obfèures , incohérentes, arbitraire-;, çctT

art a dû s’affranchirpour arriver à l’état où-noys

le voyons aujourd’hui, on ne petit s’empêcher d’ef-

pérer qitç, malgré l,a réfiftance de ceux qui lé pratiquent,

il parviendra un jôu,r au degré çle clarté ,

de fîmplicité qui lui eft néce{faire, 6c qu’il férpit;

foit aifé de lui donner. ( M. Frameryf)

BRODERIES, doubles , FLyURTis iront cela-

fç dît, en mufique, de pliffienrç notes que le muf1'

cien ajoute à fa partie çjans l'ejtéçuti.oq, po.ur varier

un chant fouyent répété, pour orner des p,aff?-g£s

trop fimples, ou pour faire briller la légcrçtéde

B R 0

(ott eofiet ou de fes doigts. Rien ne montre mieux

Je bon ou mauvais goût d’un muficien, que le-choix

& l ’ufage qu’il fait'de ces ornemens. La vocale

françoife eft fort retenue fur les hroderits : elle le devient

même davantage de jour en jour, & , h 1 on

excepte le célèbre Jélyorte & mademoifelle bel, au-

aucun affceur.français ne fe hafarde plus au théâtre a

faire des doubles ; car le chant français ayant pris un

ton plus traînant & plus lamentable enco-e depuis

quelques années, ne lès comporte-plus îles Lalitns

s’ydonnent carrière ; c’eft chez eux à qui en fera davantage

, émulation qui mene tcujours a en faire

trop. Cependant, l’accent de leur mélodie étant très-

fenfble, ils n’ont pas à craindre que le vrai chant

difparoifle fous- ces ornemens que 1 auteur , même

y a fouvent fuppofés.

A l’ égard des inftrumens , on fairce qu’on vent

dans un foie, mais jamais fymplionifte qui brode ne

futfouffert dans un borf orcheftre. ( f . J. Rouffeau.)

* Cet article, écrit depuis long-temps, & lcrfqne

Rouffeau n’étoit pins au courant de la mufique,

manque aujsurdh’ui de vérité à queèques égards.

i° D e ces trois mot? il n’y a que le premier

api (pit refté en ufage. On a fubftifué aux- autres

Ceux de'f’ujfuges , petites^ notes , notes de goût.

a‘ . La vocalp françoife n’eft plus auffi fofcre de

broderiesr&L ft l’on n’en fait pas davantage, ce

n’eft guère la mufique, ni même l’e talent des

chanteurs qu’il e-n fout sectffor. Dans le nouveau

ftyle de chant qpe la dernière révolution muficalc

a fait adopter au théâtre , fur-tout à celui de l’o-

géra, çn a crm devoir tout fâcrifier à la rapidité'

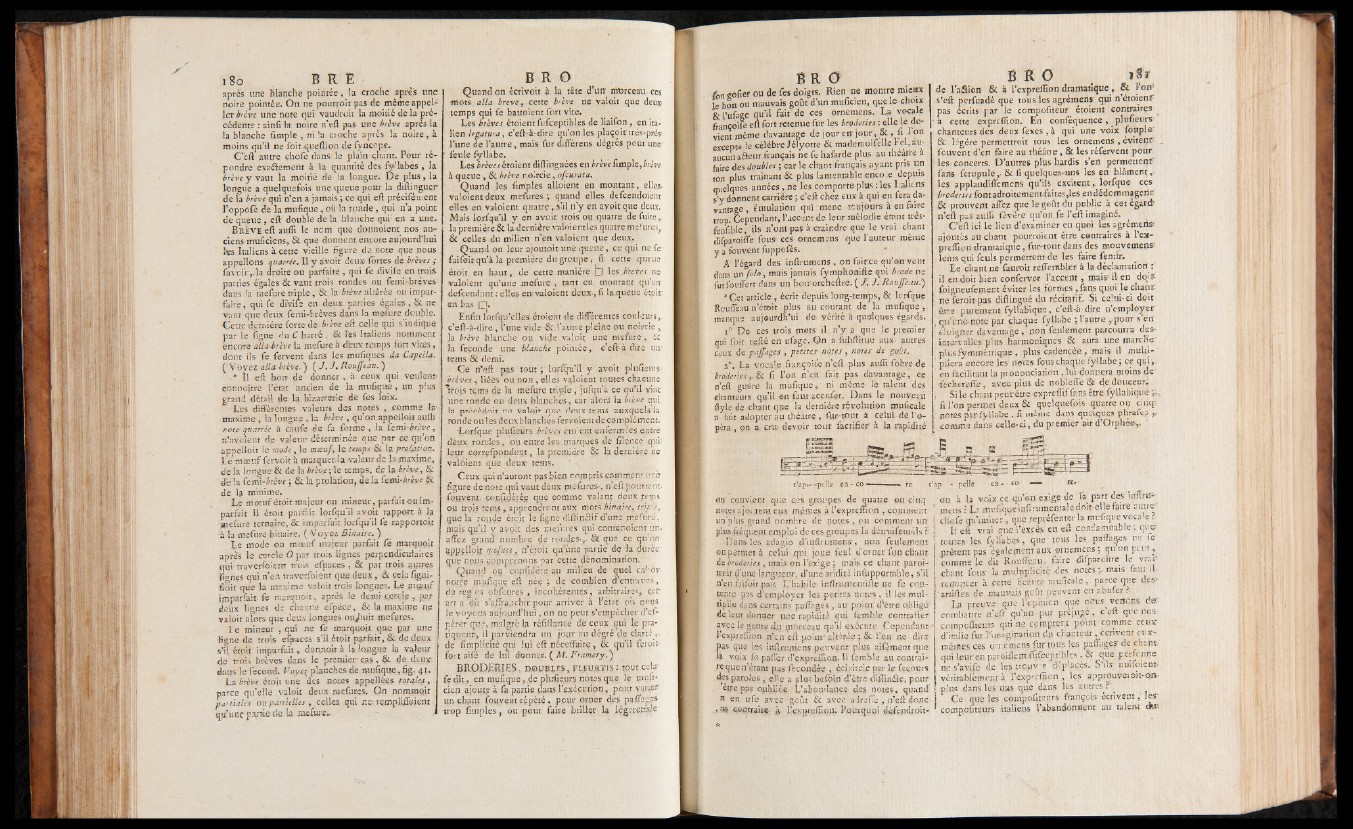

t’a.pï—.pelle ea r co — re t’

OB' convient que ces groupes de quatre ou cinq

nçues r.jai tent eux mêmes à l’expreflîon . .çommtnt

un'pliis grand nombre de notes , pu conimeji; lin

plus fréquent emploi de ces groupes la détruifent-ils |

Dans les. adagio d’inftriunens’ , non feulement

on permet à celui .qui joue feul d’orner fon chant

de broderies , mais- on l’exige ; mais ce chant paroi--

tr.oit d’une langueur, d’une aridité infupportable , s’il

n’en faifoit pas’. L’habile inftmmentifte ne fe çojc-

tç.nte pas d’employer les petites notes , il les multiplie

chas certains paftrges ,.au point d'être obligé'

de.leur donner une rapidité qui fen?ble contrafter

avec k genre morceau qu’il exécute Cependant

Fexpreffion n’en eft point' altérée ; & l’on' ne dira-

pas que les inftruniens peuvent plus aifément que

k vojx fe pafier d’expreffioa. Il femble au contraire

que n’étant pas ftcondée | éclaircie par le fecours

des paroles , elle a plus befbin d’çlrè cKftinâe, pour

etre pas oubjÿée. L’abondance des notes, quand

H en ufe avec goût & avec aireffe , n’eft donc-

contraire. l’cxpreffioA* Pourquoi dé/tndroit-'

B R 0 . if*

de l ’aSion & à l’expreffion dramatique, & P««**

s’eft perfeadé que tous les agrémens1 qui n etoienf

pas écrits par le compofiteur étoient contraires

à cette exprrfïion. En conféquence, pliifieurs

chanteurs des deux fexes , à qui une voix fouple’

& légère permettrait tous les ornemens , évitent? .

fouvent d’en faire au théâtre, & les réfervent pour

les- concerts. D’autres plus hardis s’en permettent"

fans fcrupule,. & fi quelques-uns les en- blâment,,

les applaudiftèmens qu’ils excitent, îorfq-ue ces

; broderies font adroitement-faites,les en dédommagent?

& prouvent affez que le goût du public a cet égard?

ffeft pas auffi févère qu’on fe l’eft imaginé.

C ’eft ici le lieu d’examiner en quoi les agrémetisP

ajoutés ail chant pourroient être contraires à l’ex-

preffiûn dramatique, fur-tout dans des mouvement

lents qui feuls permettent de les faire feniir.

Le chant ne fauroil reffembler à la déclamation'

il en doit bien conferyer l’accent, mais il en do.it?

foigne ufe ment éviter les formes ,fans quoi le chante

ne ferait.pas diftine-ué du récitatif. Si celni-ci doit

êt.’« purement fyllaSique, c’eft-à-dire n’employer

, qu'bne-note par chaque fyllabe ; l'autre ,ponr s’en

' é!oi»ner davantage, non feulement parcourra des-

intea-alles plus harmoniques 5c aura une marcha1

plusfymmérriqne , plus cadencée, mais il muUi-

I pilera encore les nêtès fous chaque fyHabe; ce qui,,

e-n^'-facilitant la prononciation , lui donnera moins de

fèchereffe, a v * plus dé neblèffe S de douceur.'

, Si le cüant'peorêtre- expreffîf (ans être fyllabiqne j .,

fi l’on permet deux & quelquefois quatre oi-i cinq?

notes parifyllabe. fi même dam quelques phrafes »,

cornais dans celle-ci, du premier air d’Orphéeç,

ap - pelle ea - £0 •_ii— 1

on a U voix çç Qii’ôn exige dé là pàrr des inftrit»'

mens ? La unifiqyeiaftruraemaledoit-elle faife.siitre'

cHg.fe qu iwmr , q.u.e repréfenter la mufique vocale ?-

L! eft vrai que l’excès en eft condamnable ; que;

tcute.s les fyllabçs, que tous les paftages ne fe

prêtent pas éga.leînenf aux ornemens; qu’on peut ,

comme le dit Bo.uffe.au , faire difparoître le vrai’

chant (bus- La multipU-oite .des notes. mais faut-il-

; ren'oncçr à cette' beauté ni un cale, parce que des-’

’ artiftes de mauvais gçyt peuvent en abufer ?-

La preuve qtfe l’opinion qqe nCiis^ venons

combattre ff<ft qu’un pur préjuge, c eft que nos -

compofiteurs qui ne'comptent point comme'ceux*

d’iraüe fur l’irp^ination dp chanteur ^écrivent çux-

mêifies ces orr.emens furtous les paftages' de clianf

qui leur en paroiftem ffifcepf.bles, & que perfe une

ne s’aviie de les trpyv t déplacés. S’ils1- nuifoient-

véritablement à ' l’expfeffion , les approuveroit- qix-

plus dans les ü»s que dans les autres?’^

Ce que les compofiteurs françois' écrivent, les

co-mp.ofiteurs italiens l’abandonnent au talent ckp