fon a; qui donne , qui détermine le jufle rapport du

Ton mi? Mais il faut une oreille exercée, 8c, fur

certains inltrumens, une très-grande attention pour

diûinguer ce m i, dont le fon foible & fugitif doit

pour ainfî dire être pris au vol > parce qu il ne le

fait pas entendre diftiuétement à chaque per eu filon

de la corde vibrante...... Donc les Anciens ont

connu l’expérience fondamentale de Rameau. Et que

fignifieroient donc ces deux vers d’Horace?

Nam n.eque chorda fonum rtdd.it quem vult mdnus & mens ;

Pofcentique gravem perftepè remiitit acutum.

i ° . Je fais fonner à la fois les deux cordes ut mi.

Outre le fou principal de chacune, elles font encore

entendre un fon fpentané ut. O r , i eft la différence

de 4 à y : il peut donc être en quelque ;

forte confîdéré comme mitoyen entre 4 & 5. Un j

eft le plus grand commun divifeur de 4 & de 5 5 !

il eft donc la mefure commune de 4 & de 5 ...... .<

Donc les Anciens ont connu l'expérience fon.la- j

mentale de Tartini..... Donc ils ont connu la ré-

ionnance du corps fonore.

O r , y a-t-il la moindre vraifemblaiice dans cette

fuppofition : que les peuples les plus anciens, les

plus naturels , foient allés chercher dans les abftrac- j

tions de la mécaphyfîque, dans des qualités, des ;

propriétés de nombres, occultes 8c chimériques, les ]

élémens & les piincipes d'un art agréable, dont la

nature leur offroit des combinaifons toutes faires dans

le chant des o ifeaux, & un fondement aufïi fimpleque

folide 8c fenfïble, dans là réfonnance du corps fonore ? ,

«Pour pouvoir établir par ces fortes de phénomènes,

des proportions contraires à celles qui réfultent d’une

férié ( defeendante) de quintes, il faudroit , ce me

femble , dit M . L . R . , pag. 2 5 8 , avoir démontré

auparavant ( & c’cft ce qu'aucun auteur que je fâche

n ’a fait encore) que.la nature, relativement aux principes

que nous adoptons, eft infaillible dans. tous.les

effets qui concernent le fo n , ou du moins qu’elle

n’eft en défaut dans aucun des effets particuliers qui

nous font connus.» C e la eft moins intelligible pour

moi que de l’arabe ? mais voici le commentaire.

« Par exemple, fi nous rejetons comme faux, comme

trop bas , le fon qui répond à dans la réfonnance

d’un corps fonore ; fi dans les inftrumens , dits naturels,

tels que le cor & la trompette, nous réprouvons

comme trop forte la forte de quarte que les

inftrumens font entendre à ( c’ eft-à-dire,, la,

quarte ut J v j i fi nous condamnons comme trop

foible la forte de fixte qu’ils donnent à ~ (ut ta ) , .

. 8 'XV Z

©u comme trop forte celle qu’ils entocneroient à 7^

{u t jv y , oébave du fon de | j | déjà rejeté dans la

téfonnance du corps fon ore , comment pouvons-

sous nous autorifer de ces effe ts , phyfîques il eft

vrai ». mais non njuficauxJ. »

Réponfcs. i° . ec Dans la pratique, on peut regarder

le fon ~ comme une vraie feptième mineure,

ainfî que l’ont fait quelques auteurs, même théoriciens.

Navons-nous pas d’ailleurs, dans notre mufique,

des intervalles beaucoup plus altérés, qu’on prend

communément pour juftes , dit M. L. R. dans les

| Obfervations fur dijfzrens points d’harmonie , page

217 ...? » On pourroit prefqu’alfirmer que cet intervalle

( la feptième mineure) , en tant que feptième ,

n’eft peint dilîonnance à l’égard du fon fondamental

(abftraélion faite de i’cétave de ce fon fondamental) ,

puifqu’on entend dans la réfonnance d’un corps fonore

, un fon très-approchant de l’intervalle que nous

appelons feptième mineure, fon que M. Tartini,

; dans fon Traité de mufique, ne craint pas de regarder

| comme une vraie conlonnance : dunque una tal fetï

tima è confondnte non diffonante...... ce Si 1 on peut à

certains égards refufer à cet intervalle le titre de con-

fonnai.t, du moins doit-on convenir qu’il eft tel phy-

fiquement, & dans lefens grammatical même dumoc

confondant, puifqu’il eft un des harmoniques du fon

fondamental qui le produit, 8c qu’il réfonne avec

lu i, »3 dit encore M . L. R . , ibid. , pag. 171.

20. On doit en dire autant des fons ~ ~ ,

Jv 8c ta , qui font des harmoniques du fon fondamental

ut} qui réfonnent avec lui ; qui par conféquent

confonnent avec lui. Donc ils font partie du

fyftême mufîcal naturel. Il n’eft pas pour cela nécef-

faire que l’un faffe une quarte ut fa , l’autre une fixte

ut ta , confonnantes. La fécondé majeure ut re, la

mineure fi u t , le font-elles ? Cependant ces deux intervalles

fe trouvent également dans l’échelle grecque >

dans l’échelle moderne & dans l’échelle naturelle.

3 °. Ces fons 7 , 77 » r% ne font rejetés dans la

pratique, que parce qu’ils n’ont point d’uniffon fur

les inftrumens tempérés, tels que l’orgue, le clavecin,

&c. « O r , des inftrumens accordés-félon ce

qu’on appelle le tempérament, font des inftrumens

faux; car tempérer des fons , c’eft les difeorder, &

par conféqucnt les rendre faux, 33 dit encore M. L. R .,

Mémoire pag. 172..... « La mufique fut toujours

une feience phyfico-mathématique. Ne prenons donc

pas pour le fondement de notre théorie & de nos

principes, l’embarras ou l’impuiffance de l’ouvrier

à nous faire entendre, fur certains inftrumens,

tous les fons dont nous compofons nos modes, 39

dit encore M. L. R . , pag. 101.

Ajoutons à cette judicieufe réflexion, que la mufique

n’eft pas feulement une' fcience appuyée fur

Inexpérience & le calcul, mais qu’elle eft encore le

plus naturel de tous les arts,; la plus univerfelle de

toutes les langues. Donc les procédés de cet art ,

donc les élémens de cette langue doivent être exempts

de toure elpèce de convention j donc ils,doivent être

pris dans la naturei

O r , nous ne connoiffons que trois fortes d’inf-

.tr.umcns 5, ceux. à.touches mobiles,, ceux, à toucha

•fixes, & les inftrumens naturels ou fans touches.

( V o y e z Inftrumens. ) On ne peut pas déterminer la

forme de l’échelle muficale par ceux de la première

efpèce , puifque les intervalles qu’ils donnent

fo n t , félon le caprice ou l’habileté du jou eur, juftes

ou faux , confonnans ou diffonnans , rationnels ou

irrationnels , harmoniques ou exharmoniques, &c.

Sur ceux de la fécondé elpèce , on ne peut pratiquer

que des intervalles fyftématiques 8c conventionnels,

c’eft-à-dire, que ceux qui font partie du fyftême

reçu. Donc les fons de l’échelle muficale doivent

être déterminés par les inftrumens naturels.

•Donc les Anciens ayant, connu la réfonnance du

corps fon ore , ils ont dû former leur fyftême d’après

les indications de cette réfonnance. Donc , i Q. ils ne

l ’ont pas formé par quintes , mais par oéfave y ,

quinte , quarte , tierce majeme , &c. D on c, 20. à

fortiori, ils n’ont pu le former par une férié defeendante

de quintes. Donc , 30. le premier terme f i 3

de la férié f i mi la re , Sec., n’a pu être chez eux

regardé comme fondamental» comme générateur ,

comme bafe , comme principe, dis fons fuivans.

Commenti d’ailleurs, eûc-ilpu l’ê tre, puifque , fui-

vant M. L . R . , pag. 1 0 , « les Grecs ne connoif-

foient que des fons abfolus, if oies, tous Fondamentaux

, & le plus rigoureufement fondamentaux que

nous puiffions les concevoir , c’eft-à-dire, dépouillés

de tout harmonique, & n'étant eux-mêmes l ’harmonique

d’aucun autre fon ? 33 On fent au refte combien

cette dernière aflèreion e f tfa u ffe , puifqu’elle implique

contradiffion. U n fon fondamental fans harmonique

! un fondement qui he porte rien 1 un principe

qui ne produit rien!.une bafe qui ne fe trouve fous

rien 1 Aufii ne eicé-je ici M . L. R . , que pour lui op-

pofer à lui même fa propre autorité.

IX. « Je mets ici une férié plus étendue de cette

progreffion } elle eft néceflaire pour le fyftême dont

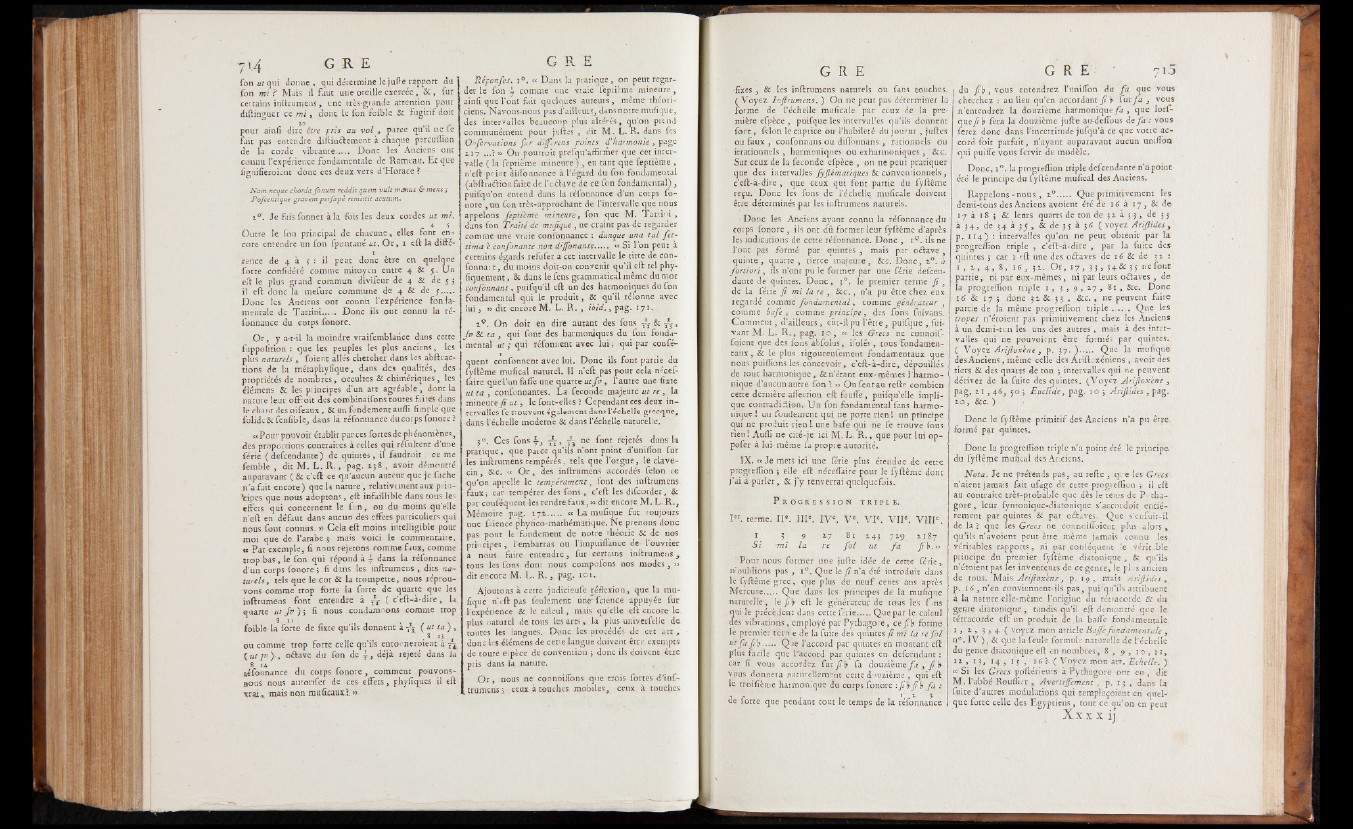

j’ai à parler, & j’y renverrai quelquefois.

P r o g r e s s i o n t r i p l e .

Ier. terme. I I e. I IIe. I V e. V e. V I e. V I I e. V I I I e.

1 5 9 2 - 7 8 1 243 729 2187

S i -mi la re fo l ut fa fi\y. n

Pour nous former une jufte idée de cette férié,,

troublions pas , i ° . Que le fi n’a été introduit dans

le fyftême g re c , que plus de neuf cents ans après

Mercure...... Que dans les principes de la mufique

naturelle', le fi]) eft le générateur de tous les fons

qui le précèdent dans cette férié.,... Que par le calcul

des vibrations, employé par Pythagore, ce fi [> forme

le premier terme de la fuite des quintes fi mi ta re fo l

ui fa fi]y...... Que l’accord par quintes eh montant eft

plus facile que l’accord par quintes en defcéndant :

car fi vous accordez fur fi\> fa douzième fa ' , f i b-

vous donnera naturellement cette douzième , qui eft

le troifîème harmonique du corps fonore : fi k fi b fa :■

de forte que pendant tout le temps de la réfonnance

du fi]> j vous entendrez l’uniffon du fa que vous

cherchez : au lieu qu’en accordant fi b- fur fa , vous

n’entendrez la douzième harmonique fa , que lo rsque

fi \> fera la douzième jufte au-deffous de fa : vous

ferez donc dans ^incertitude jufqu’à ce que votre accord

foit parfait, n’ayant auparavant aucun unifloa

qui puiffe vous fervir de modèle.

Donc, i ° . la progieftion triple defeendante n’a point

été le principe du lyftême mufîcal des Anciens.

Rappelons - nous, 20...... Que primitivement les

demi-tons des Anciens avoient été de 1 6 à 1 7 , & de

>17 à 18 ; & leurs quarts de ton de 32 à 3 3, de 33

à 34, de 34 à 3y , & de 35 à 36 ( voyez Ariftides,

p. 114) : intervalles qu’on ne peut obtenir par la

progrelïïon triple , c’eft-à-dire , par la fuite des

quintes 5 car 1 eft une des oétaves de 16 & de 3 2 :

1 , 2 , 4 , 8, 16 , 32. O r , 17 , '3-3, 3 4 & 5 y. ne font

partie, ni par eux-mêmes, ni par leurs odaves , de

la progreffion triple 1 , 3 , 9 , 1 7 , 81, &c. Donc

1 6 8c 17 j donc 3 2 8g 3 3 , & c ., ne peuvent faire

partie de la même progreffion triple ...... Que les

tropes n’étoient pas primitivement chez les Anciens

à un demi-ten les uns dès autres , mais à des intervalles

qui ne pouvpient être formés par quintes.

( V o y e z Ariftoxène, p. 3 7 . ) ...... Que la mufique

des Anciens, même celle des Ariftoxeniens , avoit des

tiers & des quarts de ton 5 Intervalles qui rie peuvent

dériver de la fuite des quintes. (Voyez Ariftoxène ,

pag. 21 , 46, 50 5 Euclide, pag. 10 } Ariftides , pag.

20 , 6cc. )

Donc le fyftême primitif des Anciens n’a pu être

formé par quintes.

Donc la progreffion triple n’a point été le principe

du fyftême mufical des Anciens.

Nota. Je ne prétends pas , au refte , qi-e les Grecs

n’aient jamais fait ufage de cette progreffion ; il eft

au contraire très-probable que dès le teins de P' tha-

gore, leur fynronique-diaroniquc s’accordoit entièrement

par quintes 8c par oéfoves. Que s’enfuit-il

de là 1 que les Grecs ne connoiuoient plus alors ,

qu*ils n’avoient peut être même jamais connu les

véritables rapports, ni par conféquenc le véritable

principe du premier fyftême diatonique, & qu’ils

n’étoient pas les inventeurs de ce genre, le plof, ancien

de tous. Mais Ariftoxène, p. 19 , mais Ariftides,

p. 16 , n’en conviennent-ils pas, puirqu’ils attribuent

à la nature elle-même l’origine du tétr-acorde & du

genre diatonique, tandis qu’il eft démontré que le

tétracorde eft un produit de .la baffe fondamentale

1 , 2 , 3 ,4 ( voyez mon article Baffe fondamentale ,

n°. IV ), & que la feule formule naturelle de l’échelle

du genre diatonique eft en nombres, 8 , 5 , 10, 11,

1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , r 6 1 ( Voyez mon art. Echelle. )

cc Si les Grecs poftérieurs à Pythagore ont eu, dit

M. l’abbé Rouflicr , Avertiffement , p. 13•, dans la

fuite d’autres modulations qui remplaçoient en quelque

forte celle des Egyptiens, tout ce qu’on en peu?