fu r e que lconque du f u j e t , félon la volonté du cornpo-

fiteur. O r un chant p eu t-il c om m en c e r indifféremm

en t à la p r em iè r e , à la fé c o n d é , à la troifième

m e fu r e d’un a u tre , fans en ê tre un v é r itab le ' a c com

p a gn em en t ? 20. L a reprïfe d o it a v o ir a v e c le

fuje t la plus grande reflemblance p o f îib le ; mêmes

m o u v em en s , m êm e n om b r e , m êm e v a leu r de no tes

, & c . ; mais com m en t a c co rd er c e tte r e ffem -

b lance a v e c la lo i q u i dé fend l’ em p lo i des mêmes

in te rv a lle s immédiatement confécutifs p a r m o u v e mens

femb lab les ? Je v eu x faire un e fugue à la

quinte . O n fu flig e le n f a n t .d e choe u r q u i fait deux

qu in te s de fu ite par m o u v em en s femb lab les : e i l- c e

p a rc e quM n’en a fait q ue deux ? D e v o i t - i l , p o u -

v o it - il a c com p a gn e r à la quinte une phra fe entiè re?

N o n , n on : encore une f o i s , les in te rv a lle s é g a u x

p a r m ou vemen s fem b lab lts ne font permis qu e dans

l ’ha rmonie d u c o rn e t , dans la q u e lle toutes les p a r t

ie s fe confondent a v e c la baffe fo n d am e n ta le , et

n e laiffent diftingu er d ’au tre chant q ue ce lu i de cette

b a f fe : o r une telle h a rmonie ne peut con v en ir à la

fugue. C om m e n t d o n c fe ro n s -n o u s re ffem b le r les

rep r ife s au fujet ? Par la f im ilitu fe des in te .v a lle s ,

fim ilitu d e qu ’il n e fau t pas confondre a v e c leur

é g a lité . D e u x interv a lle s fon t ég au x loi-fqu’ils o n t

l e m êm e r a p p o r t ; ils fo n t femb lab les’ lorsqu’ils ren ferm

en t ch acun un ég a l nombre- d’harmoniques im m

éd ia tement confécutifs. Ut fol & fo l re f o n t , dans

d ifféren s m o d e s , d e u x q uinte s é g a lé s , dans le r a p - :

p o r t de d e u x à trois. Ut fol ; re ta\mi.iv,',Jvfi;

8 12 9 i 3 10 14 h . id

fo l ut ; ta ut ; ja. re , & c . fon t des q u in te s , puif--

12 16 i 3 17 14 18

q u ’elles renferment ch acune cinq ha rmonique s im méd

ia tement co n fé cu tifs : f y o y . fig. 40 ,, co l. I ) . •

E lle s ne fon t p o in t é g a le s , pu ifqu ’e lle s n ’o n t pas

le s mêmes rapports ; mais elles fo n t toutes fem b la -

b es en ce qu’elle s renferment tou te s le m êm e nomb

re: d’ha rmoniquçs. immédiatement confécutifs du

m êm e co rps fon ore .

L a même diftinêlion n’eft pas d ifficile à ap pliquer

au x autres in tervalle s. ( V o y e z mes art: intervalle &

piajeur.

c . L ’ha rmonie d e l’ e x em p le X I I n’ étant formée,

q u e de parties qu i marchent -tou-, es par m ou v em en s

& intervalle s fèm b ’a b k s , il s’enfuit' q u e la fu ce e f-

fion immédiate des intervalle s fem b la b le s par m o u v e mens

femblables n’eft pas interdite au x parties com m e

c e lle des interv a lle s égaux . O r y a r t - i l ' d ’autres

m o y e n s d’é tablir entre le fujet & les reprife s cette

pa rfa ite fim ilitu d e demandée par les -théoriciens ,

q u e l’em p lo i des interv a lle s femblables par m o u v e m

en s femblables ? O n ne peùt en a flign er aucune ;

d o n c le fujet & les reprife s d e la fugue d o 'v en t march

e r p a r m ou v em en s ôç par intervalle s femb lab les. '

D ’après c e tte o b fe r v a tio n , ne p o u r ro it-o n pas d é fin

ir la fugue, une com p c fitio n dont les parties accomp

agn en t un trait de chant pa r m o u y em en s &

par intervalles femblables , commencent & reprennent

chacune à des d,fiances égales ou inégales

les unes des autres, félon la volonté du cornpo-

fiteur ?■

D. E. W . Toutes les parties de l’exemple XII peuvent

fe fervir réciproquement de fujet ÔC de reprifes;

donc on peut faire des fugues à toutes fortes d’intervalles

; maïs d’intervalles ltmblables & non pas égaux :

c’eft toujours ainfi qu’ il faut l’entendre dans cet

article.

Dans la manière de concevoir ’& d’exprimer les

intervalles à la moderne, qu’eft-ce qu’une fugue à

l’oétave, à la quinte, à la quarte, &c. ? C ’eft celle

dans laquelle la première note de la gamme du fujet

, & celle qui lui répond dans la reprife , forment

une oêlave, une quinte, une quarte, &c. Car

puifque les théoriciens modernes ne connoiffent qu’un

intervalle d’o Slave , dans le rapport de 1 à 2 ; un

de quinte dans le rapport dé 2 à 3 ; un de quarte

dans le'rapport de .3 à 4 , &c. & qu’une fuite de

telles oélaves, quintes, quartes, &c, immédiatement

confécutives par mouvemens femblables , eft défendue

en. bonne, harmonie; ils font forcés de convenir

que routes les notes correfpondantes entre les

deux parties-d’une fugue à l’oélave, ne peuvent pas

être à l’ociave. Il faut en dire ^autant des fugues à

la quinte, à la quarte, &c. ; nuis fi l’on donne le

nom d’o â a v e , de quinte, de quarte, de tierce, &c. à

à tout intervalle formé par les extrêmes de'huit, de

cinq, de quatre , de trois, &c. .harmoniques d’un

même -corps fonore immédiatement confécutifs,

alors il fera très-vrai que dans uns fugue à Poêlavë,

à la quinté, à la quarte ou à la tierce, la reprife :eft

d’un bout à. l’autre à i’o6tave,à,la quinte , à la quarte'

ou à la tierce du fujet.,

K. L. M. On peut '.encore faire des fugues fur

d’autres baffes fondamentales que celles d’oélaves ;

on peut lui en fubftjtuer une par quarte ou par

quinte, comme ut f i l ut.fol ut fo lu t ou ut f l

’ • 2 3 ; 2 13 ' 2 . 3 2 ' a 4' ' j

ut fol ut fol' üt. On peut même entremêlef ces dif-

4 3 4 3 4

féréntes .baffes , pour tirer ;de leur harmonie des

chants plus variés que ceux de l’exemple XII; &

c’eft dans cè; choix 6c cette combinaifon feulement

que confifte l’induJlrïè des maîtres de mufique. Cap

rien de plus facile que de trouver la reprife d’un

fujet donné, à un intervalle quelconque. Mais troun

ver l’harmonie qui renferme à la fois le fujet ôc la

nprife, c’eft très-fouvent un problème infoluble.

Mais quelque -baffefondamentale que vous fubfti-

tuiez à cèllë dè l’exemple X I I , il ne faut pas vous

attendre à trouver beaucoup de parties qui procèdent

par mouvemens & intervalles femblables , ni

à plu, forte raïfond’én trouver, comme dans l’exemple

X II, à toutes fortes d’intervalles. A l’égard

des baffes combinées, elles Ont encore cet inconvénient,

quelles retardent les 'rentrées périodiques des

parties qui ne peuvent p ascomme dans l’harmonie

des baffes fondamentales par oélaves, par quintes

ou par quartes, fs faire à chaque mefure , mais feulement

à chaque retour du premier fon de ces baffes;

de forte que fi Une baffe combinée ne retourne

fur elle-même que de fept en fept temps, la reprife

& le fujet né pourront faire leurs rentrées alternatives

que de fept en fept temps. Prenons pour exem-

F U G 6 4 7

pie les deux chants par mouvemens

femblables,

Sl intervalles

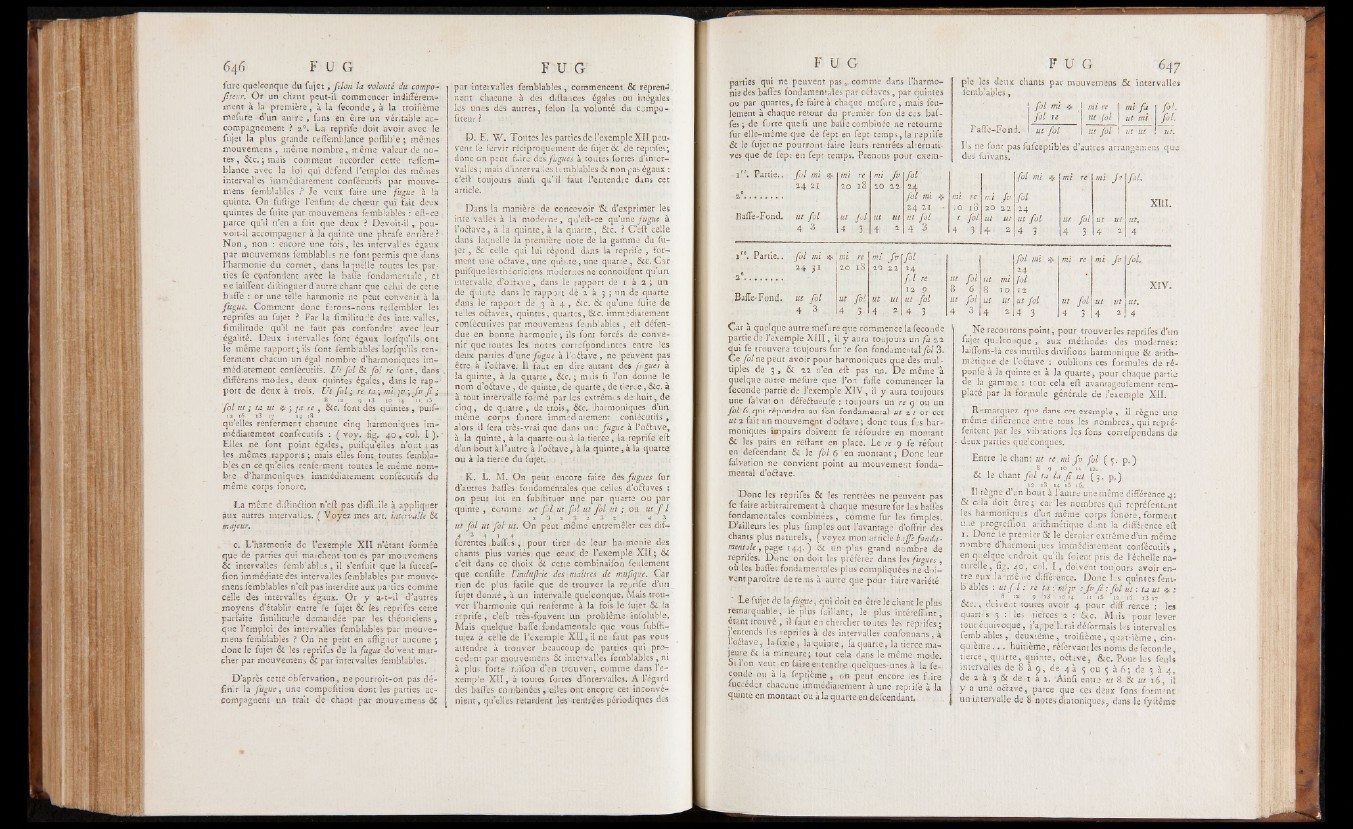

! fol mi # j mi re I mi fa 1 f o l

' J fo l re 1 u t fo l 1 ut mi \ fol.

Faffe-Fond. 1 u t fol 1 u t fo l ! u t u t . u t .

IU ne font pas fufceptibles d’autres arrangemens que

des fuïvans.

i re. P a r tie .. f o l mi % rni re mi f v m m ' fo l mi ❖ mi re mi J ? fo l.

2 4 21 20 18 20 22 H

2 e......... .. fo l m\ # mi re. mi k fo l

24 2 1 - 18 20 22 24

B a lle -F o n d . ut fo l ut M Ut Ut ut fo l . j t fo l ut ut ut fo l ut fo l ut ut Ut.

4 3 , . 4 3 4 * 4: ?. 4 •*v 4 - 2 4 3 4 3 4 ' 2 4

i re. P a r tie .. fo l mi & mi re mi Jv m fo l mi ❖ mi re mi > fol.

2 4 31 20 18 20 22 24 24

2 e.................... f i l re ut fol ut mi (ol

1 2 9 8 ô 8 10 •12

B a ffe-P on d. ut fo l ut M ut . ut ut fo l Ut fol ut ut ut fol ut fol ut ut ut.

4 , £ a ;.. 4 3 4 . * 4 3 4 3 4 * 4 3 4 3 4 2 4

Car à quelque autre mefure que commence la fécondé

partie de l’exemple XIII, il y aura toujours un fa 22

qui fe trouvera toujours fur îe fon fondamental./^/ 3.

Ce fol ne peut avoir pour harmoniques que des multiples

de 3 , & 22 n’en eft pas un. De même a

quelque autre mefure que l’on faffe commencer la

fécondé partie de l’exemple X IV , il y aura toujours

une falvatlon défeâueufe : toujours un re q ou un

f o l 6 qui répondra au fon fondamental ut 2: or cet

ut 2 fait un mouvement d’oéWe ; donc tous fes harmoniques

impairs doivent fe réfoudre eh montant

& les pairs en reliant en place. Le re 9 fe réfout

en defeendant & le fo l 6 en montant ; Donc leur

falvation ne convient point au mouvement fondamental

d’oélave.

Donc les reprifes & les rentrées ne peuvent pas

fe faire arbitrairement à chaque mesure fur les baffes

fondamentales-combinées , comme fur les fimples.

D ’ailleurs les plus fimples' ont l’avantage d’offrir des

chants plus naturels, ( voyez mon article baffe fondamentale

, page 144.) & un plus grand nombre de

reprifes. Donc on doit les préférer dans les fugues,

où les baffes fondamentales* plus compliquées ne doivent

paroître- de te ms à autre que pour faire variété.

' Le fujet dé la fugue, qui doit en être le chant le plus

remarquable ; le plus Iaillant, le plus ihtéfeffant,

étant trouvé , il faut en chercher toutes les reprifes;

j’entends fes reprifes à des intervalles confonnans, à

lloêlave, la-fixte, la quinte , la quarte, la tierce majeure

& la mineure; tout cela clan,s le même mode.

Si l’on veut,-en faire entendre quelques-unes à la fécondé

ou à la feptjème * oh peut encore i.es Tire

fuçcéder chacune immédiatement à une reprife à la

quinte en montant ou à la quarte en defeendant.

Né recourons point, pour trouver les reprifes d’un

fujet quelconque, aux méthodes des modernes:

! laifforts-là ces inutiles divifions harmonique & arithmétique

de l’oêlave : oublions ces formules de ré-

ponfe à la quinte et à la quarte, pour chaque partie

de la gamme : tout cela eft avantageufement remplacé

par la formule générale de l’exemple XII.

Remarquez que dans cet exemple, il règne une

meme différence entie tous les nombres,, qui repré-

fentent par les. vibrations les fon,s correfpondans de

_* deux parties quelconques.

Entre le chant ut re mi Jv fol ( 5 . p .)

& le chant fo l ta lat f i ut ( 3. p.)

■ 12 i 3 14 i5 16., , .. t .

Il règne d’un bout à l'autre une même différence 4:

- & cela doit être; car les nombres qui repréfentent

les harmoniques d’un même corps fonore, forment

une progrèffion arithmétique dont la différence eft

1. Donc le premier & le dernier extrême d’un même

nombre d’harmoniques immédiatement confécutifs ,

en quelque endroit qu’ils foient pris de l’échelle na-

tufèlle, fig. 40, col. I , doivent toujours avoir entre

eux la'même différence. Donc les quintes feni-

b abîes : ut f A : re ta : mi jv : Jv f i : fo l ut : ta ut # ;

0 . 8 . 12 . 9 ;>3 " W 14 11 i S 12 i :6, i 3 17 '

; otc: , douent toutes avoir 4 pour diff.rence : les

| quart, s 3 : les tierces 2 : &c. Mais pour lever

tout équivoque, j’appe Lrai déformais les intervalles

femblables, deuxième , troifième,'quatrième , cin-

j quième. . . huitième, réfervant les noms de fécondé,

! tierce, quarte, quinte, odave, &c. Pour les feuls

; intervalles de 8 à 9 , de 4 à 5 ou 5 à 6 ; de 3 à 4 ,

de 2 .à 3 & de 1 a 2. Ainfi entre ut 8 & ut 16 , il

i y a une oêlave, parce que ces deux fons forment

|. un intervalle de 8 notes diatoniques 7 dans le fyftême