La a pour conféquent fol.

Fa a pour conféquent mi.

Re a pour conféquent mi. ,

S i a pour conféquent ut.

Sola pour conféquent ut.

Antécédent conféquent.

Ainfî , le mi du conféquent fonne dans deux parties

, ou fonne pour deux 5 il en eft de même à'ut.

£)ans les inftrumens colleSlifs , comme le piano ou

la harpe, une même touche ou corde devient la

fuite y le conféquent de deux & même quelquefois

de trois antécédens difFércns.

-Le difeours mufical n’eft donc qu’une fuite alternative

d’antécédens & de conféquens.

La mufîque à pîufîeurs parties n’eft que l’cnfem-

ble de deux , trois, quatre ou cinq mélodies, ou en

plus grand nombre y qui s’accordent, fe fubordonnent

entr’elles au point de ne former qu’un feul & même

tout. Chaque partie eft une mélodie , un difeours

qui doit être fuivi dans tous fes points. Cela ne veut

pas dire que chaque partie doive être compofée d’un

chant aulü heureux que le. chant ou difeours principal

, mais qu’il doit être formé d’après les mêmes

règles , & qu’on y doit procéder de l'antécédent au

conféquent r comme dans la mélodie fupérieure que

les accelîbires font deftinées à faire valoir, en en renforçant

l’cxpreflîon & expliquant le fens. Par cela

feul qu’une note eft le levé d'une cadence, elle eft un

antécédentj fon conféquent le plus naturel eft la note

au-defîbusj elle’ devient fon conféquent à elle-même,

en fe répétant. Quelquefois audi le conféquent eft

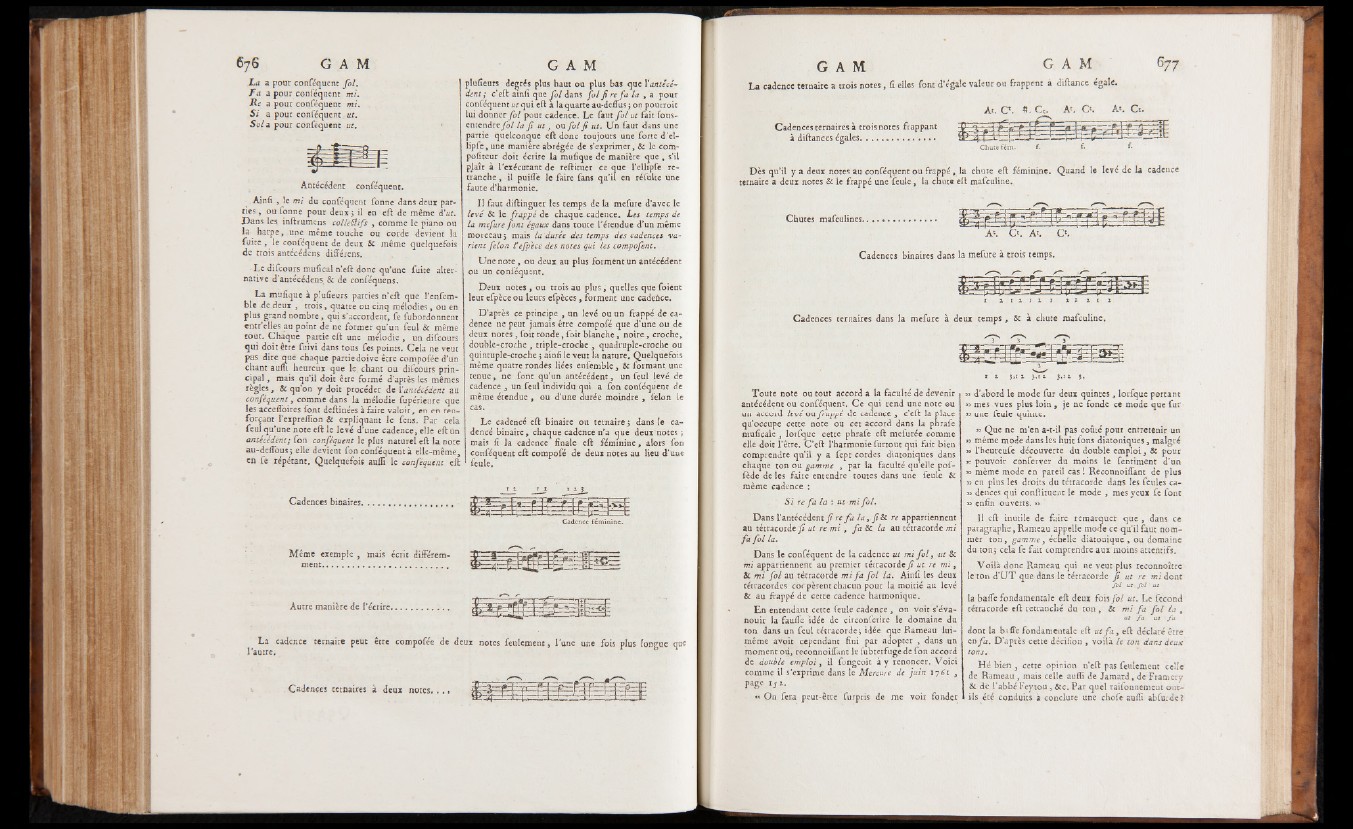

Cadences binaires.

Même exemple , mais écrit différemment.

.....................................

Autre manière de l’écrire.

pîufîeurs degrés plus haut ou plus bas que Xantécédent

y c’eft ainfî que fo l dans fo l f i re fa la , a pour

conféquent ut qui eft a la quarte au-defTus j on pourroit

lui donner fol pour cadence. Le faut fo l ut fait fons-

entendr t fo l la f i u t, ou fo l f i ut. Un faut dans une

partie quelconque eft donc toujours une forte d’el-

lipfe, une manière abrégée de s’exprimer, & le composteur

doit écrire la mufîque de manière que , s’il

plaît à l'exécutant de reftiruer ce que l’eUipfe retranche

, il puifîe le faire fans qu’il en réfultc une

faute d’harmonie.

Il faut diftinguer les temps de la mefure d’avec le

levé & le frappé de chaque cadence. Les temps de

la mefure font égaux dans toute l'étendue d’un même

morceau 5 mais la durée des temps des cadences va-

rient félon tefpece des notes qui les compofent.

Une note, ou deux au plus forment un antécédent

ou un conféquent.

Deux notes , ou trois au plus, quelles que foient

leurefpèceou leurs efpèces, forment une cadence.

D’après ce principe , un levé ou un frappé de cadence

ne peut jamais être compofé que d’une ou de

deux notes , foit ronde, foit blanche, noire, croche,

double-croche , triple-croche , quadruple-croche ou

quintuple-croche 5 ainfî le veut la nature. Quelquefois

même quatre rondes liées enfemble , & formant une

tenue, ne font qu’un antécédent, un feul levé de

cadence , un feul individu qui a fon conféquent de

même étendue, ou d’une durée moindre , félon le

cas.

Le cadencé eft binaire ou ternaire j dans le cadencé

binaire, chaque cadence n’a que deux notes ;

mais fi la cadence finale eft féminine, alors fon

conféquent eft compofé de deux notes au lieu d’une

feule.

i i i i t i I

La cadence ternaire peut être compofée de deux notes feulement, l'une une fois plus longue que

l'autre.

Cadences ternaires à deux notes.. . ,

La cadence ternaire a trois notes, fi elles font d’égale valeur ou frappent à diftancc égale.

Cadences ternaires a trois notes frappant

à diftances égales................................

A t . C l . # C t . A 1. O . A t . C t .

Chute fém. £ £ £

Dès qu’il y a deux notes au conféqyentou frappé, la chute eft féminine. Quand le levé de la cadence

ternaire a deux notes & le frappé une feule, la chuté eft mafeuline.

Chutes mafeulines.

A s. C t . A t . O .

Cadences binaires dans la mefure à trois temps.

I £ I £ ,/ iv £ I. £ X £ I £

Cadences ternaires dans la mefure à deux temps, & à chute mafeuline.

Toute note ou tout accord a la faculté de devenir

antécédent ou conféquent. Ce qui rend une note ou

un accord levé ou frappé de cadence , c’eft la place j

qu’occupe cette note ou cet accord dans la pnrafe i

mufîcale, lorfque cette phrafe eft mefurée comme

elle doit l’être. C ’eft l’harmonie furtout qui fait bien

comprendre qu’il y a fept cordes diatoniques dans

chaque ton ou gamme , par la faculté quelle pof-

fède de les faire entendre toutes dans une feule &

même cadence :

Si re fa la : ut mi fol.

Dans l’antécédent f i re fa la , f i & re appartiennent

au tétracorde f i ut re mi » fa & la au tétracorde mi

fa fo l la.

Dans le conféquent de la cadence ut mi f o l , ut &

mi appartiennent au premier tétracorde f i ut re m i,

& mi fol au tétracorde mi fa fo l la. Ainfî les deux

tétracordes coopèrent chacun pour la moitié au levé

& au frappé de cette cadence harmonique.

En entendant cette feule cadence , on voit s’évanouir

la faufîe idée de circonfcrire le domaine du

ton dans un feul tétracorde i idée que Rameau lui-

même avoit cependant fini par adopter , dans un

moment où, reconnoiffant le fubterfugede fon accord

de double emploi, il fongeoit à y renoncer. Voici

comme il s'exprime dans le Mercure de juin 1761 ,

page ij i.

« On fera peut-être furpris de me voir fonder

I £ J ,I 1 3,11 3,1 £ 3,

» d’abord le mode fur deux quintes , lorfque portant

» mes vues plus loin , je ne fonde ce mode que fur

33 une feule quinte.

»» Que ne m’en a-t-il pas coûté pour entretenir un

33 même mode dans les huit fons diatoniques, malgré

3» l’beureufe découverte du double emploi, & pour

k pouvoir conferver du moins le fentiment d’un

» même mode en pareil cas l ReconnoifTant de plus

33 en plus les droits du tétracorde dans les feules ca-

33 dences qui condiment le mode , mes yeux fe fonc

33 enfin ouverts. 33 '

Il eft inutile de faire remarquer que , dans ce

paragraphe, Rameau appelle mode ce qu’il faut nommer

ton, gamme, échelle diatonique, ou domaine

du ton j cela fe fait comprendre aux moins attentifs.

Voilà donc Rameau qui ne veut plus reconnaître

le ton d’U T que dans le tétracorde f i ut re mi donc

fol Ut ; fol ' Ut

la bafTe fondamentale eft deux fois fo l ut. Le fécond

tétracorde eft retranché du ton, & mi fa fo l la ,

ut fa ut fa

dont la bsffe fondamentale eft ut f a , eft déclaré être

en fa . D’après cette décifîon , voilà le ton dans deux

tons..

Hé bien , cette opinion n’eft pas feulement celle

de Rameau, mais celle auffi de Jamard, de Framery

1 & de l’abbé Feytou, &c. Par quel raifonnement onc-

I ils été conduits à conclure une chofe aufîî abfurde?