«f* C O R

(Voyez Mode, Mode mineur.) A l’égard du rapport

des harmoniques du corps fonore, voyez mon article

B affi fondamentale , n°. I, )

II. Le fonort eft le' générateur du mode.

C ’eft lui qui donne dire&ement les gammes diatonique

, chromatique , enharmonique, dont les

véritables formules fonç la quatrième, la cinquième

Si la fixièpie oâave de fes harmoniques , c’eft-à-

dire, la fuite des fons compris entre lë huitième &.

le fe i zièrae, entre le feizième 8c le trente-deuxième,

entre la. trenterdeuxième 8c le foixante-quatrième

harmoniques. (V o y . la table des harmoniques , col.

49. ) Xous les fons d’un mode font donc

compris dans les harmoniques du corps fonore dont

la tonique eft le fon fondamental. Dans la théorie,

tous les fons d’un accord peuvent être regardés

comme de véritables harmoniques dii corps fo -

nore • dans la pratique ce font d’autres" corps fonôres

réfonnans à 1 uniffon de ces harmoniques , mais

avec des tymbres difterens. Ainfi il faut distinguer

trois efpèces de corps fanons. 1®, Celui qui fait fon*

per le Ion générateur, la pote du ton avec tous les

harmoniques. a°. Autant de corps fonores qu’on

employé d’harmoniques du premier, chacun d’eux

devenant fondamental des accords de l’harmonie.

30. Autant de corps fonores qu’il y a de fons dans

chaque accprd , lefquels prpduffent à leur tour

d’autres harmoniques qu’on regarde communément

comme ne faifant point partie de l’harmonie , &

qui cependant fervent a completter les accords par

leur réfonnance fpontanée.

Il n’y a donc point d’accord qui ne repréfente le

produit d’un corps fonore ; c’étoit un des paradoxes

du fyftêjne de Rameau ; c’eft maintenant une vérité

démontrée. (Voyez mon article Fondamental.)

( M. F Abbé Feytou. )

CORYPHÉE, f . m. Celui qui conduifoitle choeur

dans les fpeélacles des G recs , & battoit la mesure

dans leur mufique. (Voyez Battre la Mefure?)

( J. J, Roujfeau. )

CpRTPHÉE, dans m fens que lui donpe Rouf-

feau , 8c qui étoit en effet celui des anciens , vient

du grec Kifvÿeuts qui lignifie : principal, celui qui

eft à Ja tête.

Les coryphées , dans nos opéras, n?ont pas la

fonction particulière de conduire le choeur , mais

de parler pour lu i, d’exprimer les fentimens dont il

eft affe&é. Dans ce c a s , il viendrait de iffîffè, dire,

parler, 8c il s-’écriroit choriphée.

Les coryphées des anciens opéras françois étoient

chargés fpécialement de chanter des couplets , des

petits airs, ou une ariette de légèreté dans les fêtes

. qui aCcompagnoient le fujèt. C ’étoit-là que le

compofiteur qui écrivoit en récitatif vague prefque

toute la fcèiie fe réfervoit l’ufage du chant mè-

furé. C ’étoit là que fe chantoieht tous les rojfignols

§4 mpitde. Ces airs ne tenant point dirçélçinçpt à j

c 0 u 1 aérion j on s’y permettoit les roulades, 8fi tous

les agremens dont la voix du coryphée étoit fufcep-

tible. Ce procédé étoit affez raifonnable pour les

roulades qui peuvent rarement s’allier avec l’ex-

preftion; mais pour les agrémens, c’eft autre chofe.

(V o y e z les mots Agrément du. chant & Cantabïle.)

Il réfultoit de cet arrangement que fi les coryphées

étoient moins bons aâeurs , ils dévoient être

plus habiles chanteurs que ceux qui exécutoient les

principaux perfpnnages.

Aujourd’hui les coryphées rempliftent à-peu-près

ce même empleri ; mais comme on a Introduit dans

la fcène beaucoup d’airs rnefurés qui exigent des ta-

}ens pour l’exéciison , la fonéfion du coryphée eft

devenue moins importante. On. n’attend plus avec

impatience l’ariette qu’il doit chanter, 8c l’exécution

en eft ordinairement réfervée à des aftçurs très-fe-

condaires , ou à de jeunes fujets dont on veut ef-

fayer la voix, 8c qu’on accoutume ainfi aux regards

du public. “ f ( M. Framery. ) «

C O T IL L O N , air de danfe. C ’eft une efpçc«

de branle. (Voyez Branle.)

COULÉ» Participe pris fubjlantivemeni. Le coulé

fe fait lorfqu’au lieu de marquer en chantant chaque

note d’un coup de gofier , ou d’un coup d’archet

fur les inftrumens à cordes, ou d’pn coup de

langue fur les inftrumens à vent, on pafte deux ou

plufièurs notes fous la même articulation, en prolongeant

la mçme infpiration, ou en continuant de

tirer ou de pouffer le même coup, d’archet fur

tontes les nppes couvertes d’un coi/ti. Il y ? des

inftrumens, tels que le clavecin, le tympanon, 8cç#

fur lefquels le coulé paraît prefque impoffible à

pratiquer ; 8c cependant on vient à bout de IV faire

fentir par un toucher doux 8t l i é , très-difficile à

décrire, 8c que l’écolier apprend plus aifément de

l’exemple du maître que de fes difeours. Le coulé

fe marque par une liaifon qui couvre toutes les

notes qu’il doit embraffer. ( J, ƒ .Roujfeau» )

Coulé. Le coulé a la propriété de diminuer I9

force d’un tems bon , d'un frappé, relativement à

la profodie, comme nous le dirons à ce mot ; de

manière que le compofiteur, lorfqifil eft entraîné

par les loix du rythme où de l’imitation à placer

une fyllabe foible ou brève fur un temps fort,

doit avoir l’attention d’y faire un coulé. La faute

n’exifte pas moins, mais elle eft moins fenfiblç,

moins choquante pour Poreille. Àinfi dans l ’exemple

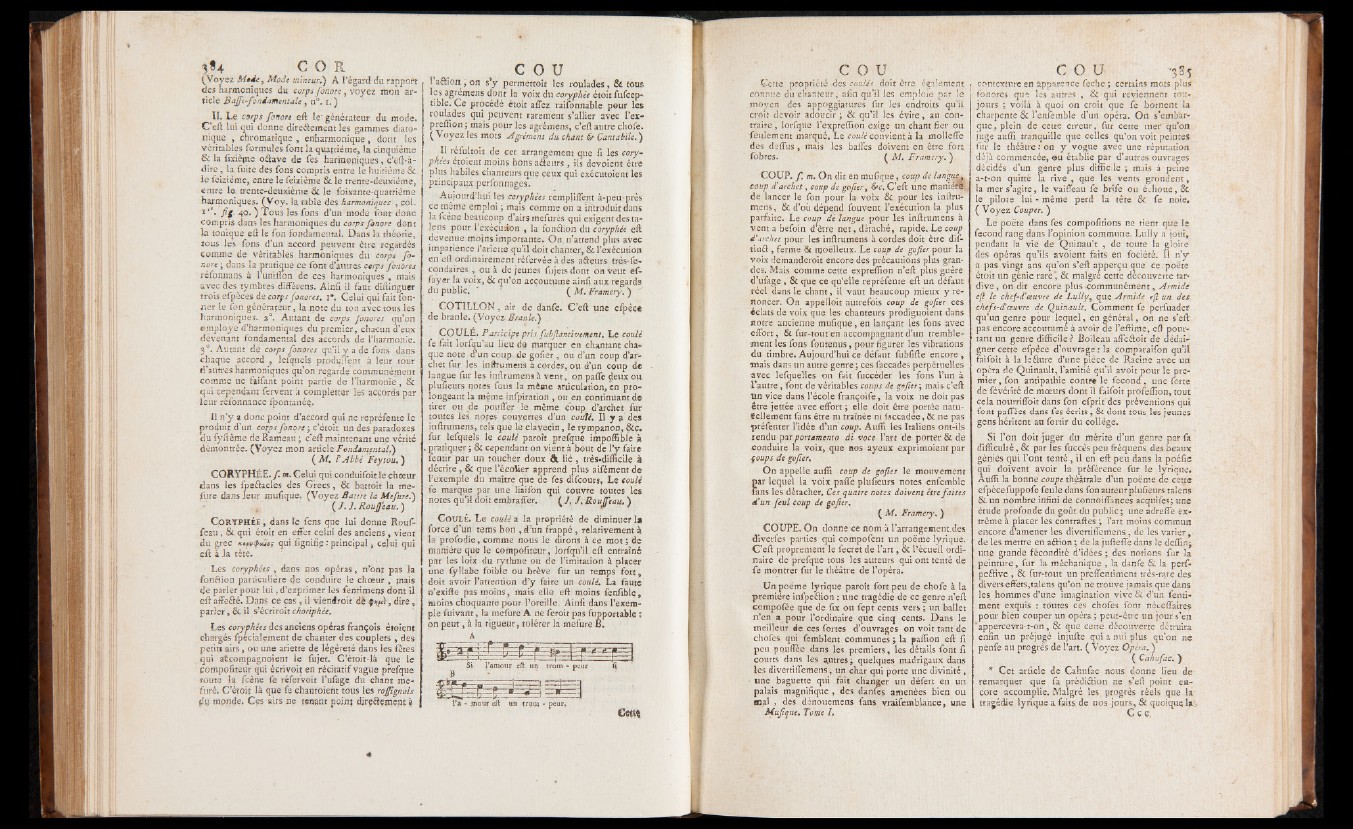

fuivant, la mefure A ne ferait pas fupportable î

pn peut, à la rigueur, tolérer la mefure B.

A

Ta r rnouï eft un trot» - peur,

Cçttts

«

c o u

•Çette propriété des coulés doit être également

connue du chanteur, afin qu’il les emploie par le

moyen des âppoggiatures fur les endroits qu’il

croit devoir adoucir ; 8c qu’il les évite, au contraire

, lorfque l’expreffion exige un chant fier ou

feulement marqué. Le coulé convient à la molleffe

des deffus, mais les baffes doivent en être fort

fobres, ( M, Framery. )

COUP. f . m. On dit en mufique, coup de langutu

coup d'archet, coup de gofier, &c. C ’eft une manière

de lancer le fon pour la voix 8c pour les inftrumens

, 8c d’où dépend fouvent l’exécution la plus

parfaite. Le coup de langue pour les inftrumens à

vent a befoin d’être net, détaché, rapide. Le coup

d'archet pour les inftrumens à cordes doit être dif-

tinéi , ferme & moelleux. Le coup de gofier pour la

voix demanderait encore des précautions plus grandes.

Mais comme cette expreffion n’eft plus guère

d’ufage , 8c que ce qu’elle repréfente eft un défaut

réel dans le chant, il vaut beaucoup mieux y renoncer.

On appelloit autrefois coup de gofier ces

éclats de voix que les chanteurs prodiguoient dans

notre ancienne mufique, en lançant les fons avec

effort, 8c fur-tout en accompagnant d’un tremblement

les fons foutenus, pour figurer les vibrations

du timbre. Aujourd’hui ce défaut fubfifte encore ,

mais dans un autre genre; ces faccades perpétuelles

avec lefquelles on fait fuccéder les fons l’un à

l ’autre, font de véritables coups de gofier ; mais c’eft

Un vice dans l’école françoife, la voix ne doit pas

être jettée avec effort ; elle doit être portée naturellement

fans être ni traînée ni faccadée, 8c ne pas

préfenter l’idée d’un coup. Auffi les Italiens ont-ils

rendu par portamento di voce l’art de porter 8c de

conduire la voix, que nos ayeux exprimoient par

poups de gofier.

On appelle auffi coup de gofier le mouvement

par lequel la voix paffe plufièurs notes enfemble

lans les détacher. Ces quatre notes doivent être faites

d'un feul coup de gofier.

( M, Framery, )

COUPE. On donne ce nom à l ’arrangement.des

diverfes parties qui compofent un poème lyrique.

C ’eft proprement le fecret de l ’art, 8c l’écueil ordinaire

de prefque tous les auteurs qui ont tenté de

fe montrer fur le théâtre de l’opéra.

Un poème lyrique paraît fort peu de chofe à la

première infpeélion : une tragédie de ce genre n’eft

compofée que de fix ou fept cents vers ; un ballet

n’en a pour l’ordinaire que cinq cents. Dans le

meilleur de ces fortes d’ouvrages on voit tant de

chofes qui femblent communes ; la paffion eft fi

peu po.uffée dans les premiers, les détails font fi

courts dans les autres; quelques madrigaux dans

les divertiffemens, un char qui porte une divinité,

• une baguette qui fait changer un défert en un

palais magnifique , des danfes amenées bien ou

« a l , des dénouemens fans vraifemblauce, une

Mufique. Tome U

C O U -3S5

contexture en apparence feche ; certains mots plus

fonores que les autres , 8c qui reviennent tou-.

jours ; voilà à quoi on croit que fe bornent la

charpente 8c l’enlemble d’un opéra. On s’embarque

, plein de cette erreur, fur cette mer qu’on

juge auffi tranquille que celles qu’on voit peintes

fur le théâtre : on y vogue avec une réputation

déjà commencée, ou établie par d’autres ouvrages

décidés d’un genre plus difficile ; mais à peine

a-t-on quitté la rive , que les vents grondent,

la mer s’agite, le vaiffeau fe bri’fe ou échoue, 8c

le pilote lui - même perd là tête 8c fe noie,

( Voyez Couper. )

Le poète dans fes compolirions ne tient que le,

fécond rang dans l’opinion commune. Luliy a joui,

pendant la vie de Quinau’t , de toute la gloire

des opéras qu’ils avoient faits en fociété. 11 n’y

a pas vingt ans qu’on s’eft apperçu que ce. poète

étoit un génie rare’, 8c malgré cette decouverte tardive

, on dit encore plus «communément, Armide

eft le chef-d'oeuvre de Luliy, que Armide efl un des

chefs-d?oeuvre de Quinault. Comment fe perfuader

qu’un genre pour lequel, en général, on ne s’efl:

pas encore accoutumé à avoir de l’eftime, eft pourtant

un genre difficile ? Boileau affe&oit de dédaigner

cette efpèce d’ouvrage : la comparaifon qu’il

faifoit à la leélure d’une pièce de R.acine avec un

opéra de Quinault, l’amitié qu’il avoit pour le premier

, fon antipathie contf* le fécond , une forte

dè févérité de moeurs dont il faifoit profeffion, tout

cela nourriffoit dans fon efprit des préventions qui

font paffées dans fes écrits, 8c dont tous les jeunes

gens héritent au fortir du collège.

Si l’on doit juger du mérite d’un genre par fa

difficulté, 8c par les fuccès peu fréquens des beaux

génies qui l’ont tenté , il en eft peu dans la poéfie

qui doivent avoir la préférence fur le lyrique#

Auffi la bonne coupe théâtrale d’un poème de cetj:e

efpècefuppofe feule dans fon auteur plufièurs talens

8c un nombre infini de connoiffances acquifes; une

étude profonde du goût du public ; une adreffe extrême

à placer les contraftes ; l’art moins commun

encore d’amener les divertiffemens, de les varier,

de les mettre en aftion ; de la jufteffe dans le deffinj

une grande fécondité d’idées ; des notions fur la

peinture, fur la méchanique , la danfe 8c la perf-

peérive , 8c fur-tout un preffentiment très-r?,re des

divers effets,talens qu’on ne trouve jamais que dans

les hommes d’une imagination vive & d’un fenti-

ment exquis : toutes ces chofes font néceffaires

pour bien couper un opéra ; peut-être un jour s’en

‘appercevra-t-on, 8c que cette découverte détruira

enfin un préjugé injufte qui a nui plus qu’on ne

penfe au progrès de l’art. ( Voyez Opéra. )

( Cahufac. y

* Cet article de Cahufac nous donne lieu de

remarquer que fa prédiérion ne s’eft point encore

accomplie. Malgré les progrès réels que la

tragédie lyrique a faits, de nos jours, 8c quoique la,-

Ç ç ç.