«Giflant les anciens pour nos maîtres & nos modèles,

ne leur donnons pas une (upériorité imaginaire. Le

plus grand obliac’e pour les égaler, eft de les regarder

comme i; imitables Tâchons de nous préfer ver cga’e-

ment de l’ingratitude & de la fiipetftition littéraire.

Nos qui fequimur prob&bilia , r.ec ultra id q od ven-

finale, occunit pragredi poJJ'umus, & r f.llere fi, e per-

tinacid & refelli fine iracundia parati fumur. Cic.

Tufcul. s . ( Duclos. )

D éclamation. D ’après la définition très-courte

& très-jufte de Rouffeau , on peut confidérer dans la

déclamation muficale deux parties très-diftinéles , dont

l’une regarde le compofiteur, & l’autre le chanteur,

eu l’exécutant.

i . Le devoir du compofiteur fe modifie de deux

manières , félon qu’il met fur des paroles ou une mélodie

mefurée comme dans les airs, ou une mélodie

libre, comme dar.s le récitatif.

Dans les airs, il doit, autant qu’il eft poffib’e ,

fans nuire à la beauté du chant, être fidèle aux lois

de la déclamation, 6» tendre parles inflexions & le nomire

l'accent grammatical & L'accent oratoire. C’eft par le

nombre, ou ce qui eft la même chofe , par les diverfes

valeurs des notes, qu’il rend l’accent grammatical ;

& par les inflexions ou les différentes intonations de

la voix, qu’il obferve l’accent oratoire.

Dans une langue telle que la nôtre, ou la quantité

n’eft pas invariablement déterminée, on fent que le

compofiteur eft moins gêné par i’obfervation du premier

de ces deux accens que par celle du_ fécond.

Nous avons peu de fyilabes brèves qui ne fe prêtent

à l’être un peu plus ou un peu moins dans le chant ;

& il en eft ainfi des longues. Pourvu qu’entre les

longues & les brèves il y ait une différence fenfib’e,

& que des notes de l’une de ces deux valeurs ne

foient pas mifes fur des fyilabes de l’autre, cela fuffit

dans les airs, ou dans la mélodie mefurée, & les

convenances de la déclamation n’y exigent ni une brièv

e té , ni une longueur abfolue.

L’accent oratoire y eft plus d'fficile & plus effentiel

à obferver. Pour être dans fes airs fidèle à cette partie

importante de la déclamation muficale, il ne faut pas

feulement que le compofiteur connoiffe bien fon art,

il faut encore qu’il ait une ame fenfible & mobile,

qui éprouve tour à-tour les affeél ons qu’il veut

peindre ; on ne fauroit trop le redire, c’eft lorfqu’il

fera touché lui-même, qu’il trouvera des fons capables

de toucher les autres ; c’eft alors que fes airs ,

fans ceffer d’être chantans, réguliers, habilement conduits

, feront en même temps parfaitement déclamés.

Dans le récitatif, la gêne impofée par l’obferva-

tion de l’accent grammatical difparoît prefque entièrement,

puifque cette gêne réfulte de la mefure &

de fes fubdivifions ou temps, & que dans le récitatif

il n’y a point de mefure fixe, point de temps déterminés

; que le compofiteur fe borne à déligner par

différentes valeurs de notes, la quantité relative des

fyl’abes , en laiffant au chanteur le foin de modifier,

jufqu’à un certain point, cette quantité, félon lesdiffé-

rens degrés de lenteur ou de rapidité que celui-ci juge

à propos de donner à fon débit.

Mais quoique les inflexions de voix & les tours de

chant propres au récitatif, paroiffent infiniment bornés,

c’eft là fur-tout que le muficien doit fc ru pu leu fe ment

obferver l’accent oratoire. C ’eft principalenvnt en

ce'a que conlifte la déclamation muficale. Vous entendez

un récitatif favamment modulé, richement

accompagné, coupé de belles ritourne'les : vous l’admirez;

votre oreille eft fatisfaite; mais votre coeur

n’eft point touché; vous vous apercevez toujours qu’on

chante, vous n’entendez point là de vraie dé.lamation.

C’eft qu’on renfle les fons quand il faudroit fe faire

entendre à peine, que la voix s’élève quand elle devroit

defcendre, qu’elle s’abaiffe quand la paffion devroit

la porter dans les cordes hautes, qu’elle monte &

defcend par fauts, au lieu de refter paifiblement en

place , ou répète infipidement les mêmes notes, à

l’inftant où l’agitation du perfonnage devroit prefque

à chaque fyllabe la faire monter ou defcendre.

C ’eft du récitatif paffionné, où tous ces défauts

font évités, où brillent toutes les perfeélions contraires,

c’eft de cette déclamation fubl me que les

Italiens ont les premiers conçu l’idée, & qu’ils ont

fourni les plus exceller.s modèles. Quelques-uns de

leurs maîtres vivans ont ajouté aux richeffes de la

mélodie & de l’accompagnement dans les airs , les

duos & les autres morceaux mèfurés, mais non pas

dans la partie de la fcène ; & l’on doit convenir

qu’après les beaux récitatifs de:Vinci, de Galuppi,

de Jomelli, de Trajetta, il ne rèftoit plus rien à ajouter

à la déclamation tragique.

Le mélange adroit des modulations douces & des

tranfitions hardi:s; des notes précipitées ou ralenties

à propos ; d s intona ions, procédant par intervalles

diftans ou rapprochés, félon le fentiment à peindre ;

des paffages où la feule voix fe fait entendre, & de

ceux où elle eft tantôt foutenue, tantôt fuppléée par

l’orcheftre £ l’art de couper quelquefois le récitatif

par des traits de chant mefuré ; celui de ménager

par degrés une chaleur d’cxpreffion toujours croif-

fante, & d’amener une explofion terrible ; ce font

là les refforts de la déclamation muficale, que l’on

trouve employés avec la profufion la plus riche, fur-

tout dans les partitions de Jomelli & de Trajetta,

fon imitateur.

Après eux, quels pas la déclamation a-t-elle fairs ,

foit en Italie, foit dans les diverfes contrées de l’Europe,

où tous les genres de mufique vocale ne font

que des imitations de la mufique italienne? parmi

toutes

toutes les créations dont on a voulu chez nous faire

honneur à M. G luck, on cite particulièrement cette

déclamation nouvelle, dont il n’a voit, difoit-on »trouvé

le modèle nulle part. L’ignorance des François en

mufique, ne permit pas de lui difputer cette invention;

mais ceux à qui étoient familiers les bons

ouvrages des compofiteurs ultramontains, ne virent

dans cette partie des Tiens, que l’heureux emploi de

ce qu’il avoit appris de ces grands maîtres. Je parle

ici de la b ..lie déclamation d’Orphée, d’Alcefte, de

plufieurs fcènes d’Iphigénie, & non pas de cette déclamation

bâtarde, moitié récitatif & moitié chant,

qu’il adopta dans quelques autres opéras & fur-tout

dans Armide. Pour celle-là, je ne fais fi l’invention

lui en appartient ; mais je fais bien quel fupplice elle

fait éprouver aux oreilles délicates , & dans quelles

ennuyeufes bifarreries elle a entraîné fes mal-adroits

imitateurs. (V o y e z Récitatif.)

2. Confidérée relativement à l’acleur , la déclamation

muficale peut fournir des obfervations, mais

ferait difficilement foumise à des règles. « L’expérience

nous montre , dit fort bien M. Duclos, dans 1 article

ci-deffus, que de deux aéleurs qui chantent les mêmes

morceaux avec la même jufteffe, l’un nous laiffe froids

& tranquilles, tandis que l’autre, avec une voix moins

belle & moins fonore, nous émeut & nous tranfporte. w

Cette différence très-fenfible dans les airs, l’eft bien

plus encore dans le récitatif. Dans les premiers , la

durée des notes , leur rapport avec les paroles & avec

l’accompagnement, font fixés auffi invariablement que

leur intonation , & fi la voix qui les exécute eft jufte

& belle, fi la partie de la déclamation qui appartient

au comptfiteur eft bien achevée, ces airs ont

éneore, il eft vrai, plus ou moins d’effet, félon le

plus ou le moins de talent de Paéteur pour la déclamation

^ mais ils produifent toujours une partie de cet

effet, & l’on ne peut du moins fe méprendre fur leur

caraftère.

Mais le récitatif eft potir ainfi dire tout entier a

la merci des aéleurs. J’ai dit plus haut, que le compofiteur

laiffe à leur difpofition le foin de modifier

jufqu’à un certain point, la valeur & la quantité des

fyilabes, & qu’il fe borne à en défigner la durée relative

, par differentes valeurs de note;. Ainfi le même

morceau de récitatif, exécuté par deux adeurs diffé-

rens, devient plus ou moins lent, plus ou moins

rapide, & reçoit par conféquent deux modifications

très-décifives pour l’effet qu’il doit produire. En fup-

pofant même que ces deux a fleurs donnent aux notes

le même degré de lenteur ou de briéveré, il reliera

encore entre eux une différence plus effentiel le , fi

l’un ne fait que les chanter, & fi l’autre les déclame.

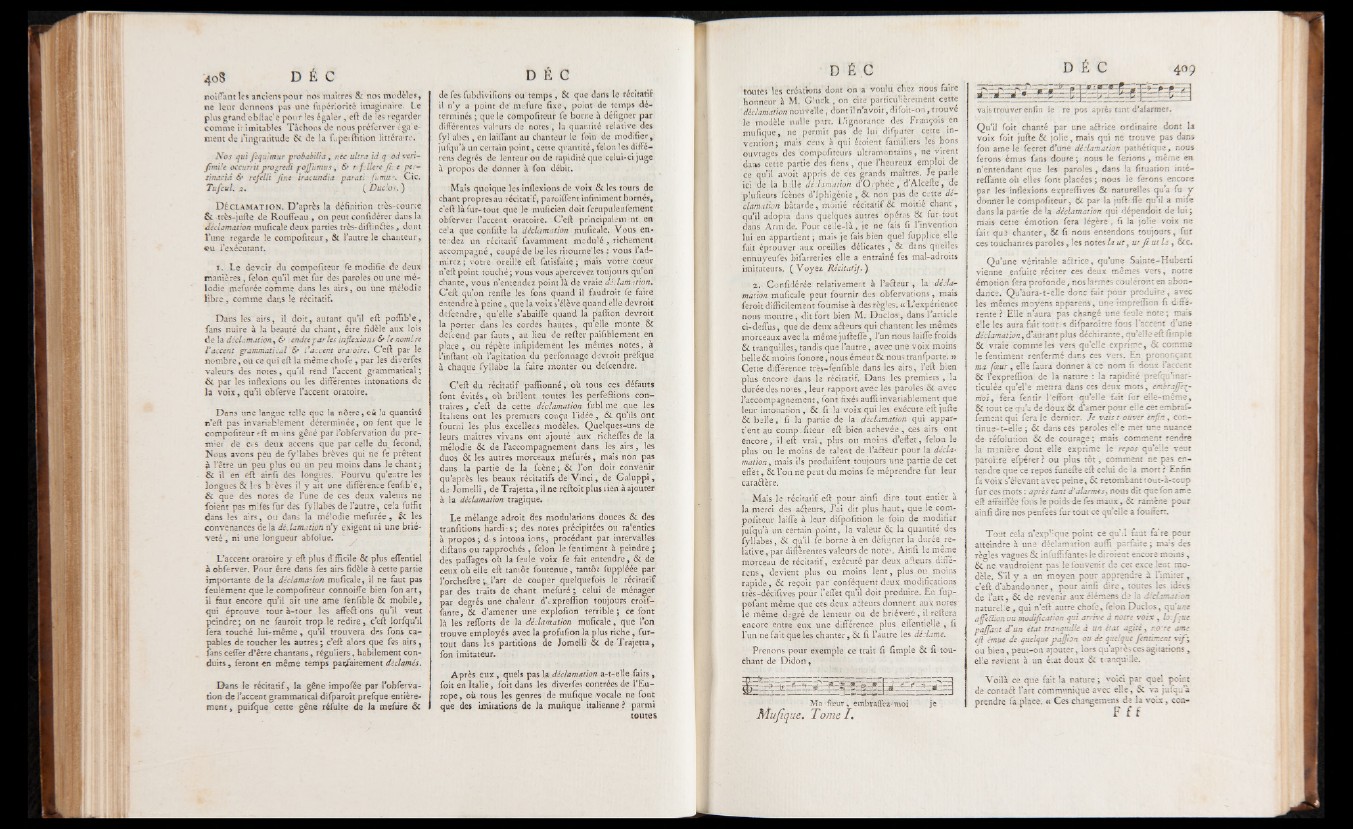

Prenons pour exemple ce trait fi fimple & fi touchant

de Didon,

Ma foeur, embraflez-rnoi je

Mufique. Tomel.

*Z --ÉZZÉZ±

vais trouver enfin le re pos après tant d'alarmes.

Qu’il foit chanté par une aélrice ordinaire dont la

voix foit jufte & jolie, mais qui ne trouve pas dan»

fon ame le fecret d’une déclamation pathétique, nous

ferons émus fans doute ; nous le ferions, même en

n’entendant que les paroles , dans la fituation inté-

reffante où elles font placées ; nous le ferons encore

par les inflexions expreffives & naturelles qu’a fu y

donner le compofiteur, & par la jufbffe qu il a mife

dans la partie de la déclamation qui dépendoit de lui ;

mais cette émotion fera légère, fi la jolie voix ne

fait qu2 chanter, & fi nous entendons toujours, fur

ces touchantes paroles, les notes laut, ut f i ut la , &c.

Qu’une véritable aflrice, qu’une Sainte-Huberti

vienne en fuite réciter ces deux mêmes vers, notre

émotion fera profonde, nos larmes couleront en abondance.

Qu’aura-t-elle donc fait pour produire, avec

les mêmes moyens apparens, une impreffion fi différente

? Elle n’aura pas changé une feule note ; mais

elle les aura fait toutes difparoître fous l’accent d’une

déclamation, d’autant plus déchirante, qu’elle eft fimple

& vraie comme les vers, qu’elle exprime, & comme

le fentiment renfermé dar.s ces vers, hn prononçant

ma ficeur, elle faura donner à ce nom fi doux l’accent

& l’exprefüon de la nature : la rapidité prefqu*inar-

ticulée qu’el'e mettra dans ces deux mots, embraffeç-

nioi, fera fentir l'effort qu’elle fait fur elle-même,

& tout ce qu’a de doux & d’amer pour elle cet embraf-

fement qui fera le dernier. Je vais t ouver enfin, con-

tinue-t-elle ; & dans ces paroles elle met une nuance

de réfol urion & de courage ; mais comment rendre

la manière dont elle exprime le repos qu’elle veut

paraître efpérer ? ou plus tô t , comment ne pas entendre

que ce repos funefte eft celui de ia mort ? Enfin

fa voix s’élevant avec peine, & retombant tout-à-coup

fur ces mots : après tant d'alarmes, nous dit que fon ame

eft affaiffée fons le poids de fes maux, & ramène pour

ainfi dire nos penfées fur tout ce qu’elle a fouffert.

Tout cela nexp’ lqne point ce quM faut fa re pour

atteindre à une déclamation auffi parfaite ; ma-s des

règles vagues & infuffifantes le diraient encore moins,

& ne vaudraient pas le louvenir de cet exce leot modèle.

S’il y a un moyen pour apprendre à fimirer

c’eft d’abandonner, pour ainfi dire, toutes les idées

de l’a rt, & de revenir aux éiémens de la déclamalam

naturelle , qui n’eft autre chofe, fe'on Duclos, qu’aie

affection ou modification qui arrive à notre voix , h. feue

pajfant d'un état tranquille à un état agite , r.o re ame

eft émue de quelque paffion ou de quelque fenwmnî v if y

ou bien, peut-on ajouter, lors qu’après ces agitations,

elle revient à un état doux & tranquille.

Voilà ce que fait la nature ; voici par quel point

de contaô l'art communique avec elle, & va juiqu’à

prendre fa place. « Ces changemens de la voix, con-

F f t