448 D I X

DIXIÈME, ƒ. ƒ. Intervalle qui comprend neuf

degrés conjoints, & par conféquent dix fons diatoniques

en comptant les deux qui le forment. C'eft

l’oélave de la tierce ou la tierce de l’oôave, & la

dixième eft majeure ou mineure, comme l’intervalle

(impie dont elle eft la réplique. ( Voyez, Tierce ).

( 7. J. Rousseau. )

DIX-NEUVIÈME, f . f . Intervalle qui comprend

dix-huit Degrés conjoints , & par conféquent dix-

neuf fons diatoniques en comptant les deux exttê'-

mes. C ’eft la double-o&ave de la quinte. ( Voyez

quinte'). - ' ( J. J. Roujfeau.)

DIX-SEPTIÈME, f i f . Intervalle qui comprend

feize degrés conjoints, & par conféquent dix-fept

fons diatoniques - en comptant les deux extrêmes-.

C ’eft la double-o&ave de la tierce, & la dix-feptième

eft majeure où mineure comme elle.

Toute corde fonore rend avec le fon principal

celui de fa dix feptième majeure, plutôt que celui

de fa tierce fimjle ou de fa dixième, parce que

cette dix-feptième eft produite par une aliquote de

la corde entière ; favoir, la cinquième partie : au

lieu que les ~ que donneroit la tierce, ni les f que

donneroit la dixième, ne font pas une aliquote de

cette même [corde. ( Voyez Son , Intervalle , harmonie),

(/ . J. Roujfeau.)

D i x septième. * C ’eft la première tierce donnée

par la divifion du monocorde. Elle eft exprimée par le

nombre 3 ; car le générateur étant i , le nombre 2

en donne l'oélave ; 3 , la douzième ; 4 , la double

oftave ou la i.çe> & la dix-feptième qui eft la

tierce de la double oélave.

La dix-feptième eft le dernier des fons que puiffe-

diftinguer l’oreille dans la réfonnance du corps fonore;

ce qui faifoit dire à Leibnitz qu’en mufique, on ne

fait compter que jufqu’à cinq.

(M. Framery.)

DO. Syllabe que les italiens fubftituent, en fol-

fiant, à celle d’ut dont ils trouvent le fon trop fourd.

Le même motif a fait entreprendre à plufieurs per-

fonnes, & entr’autres à M. Sauveur, de changer les

noms de toutes les fyllabes de notre gamme ; mais

Pancien ufage a toujours prévalu parmi nous. C ’eft

peut-être un avantage : il eft bon de s’accoutumer

à folfier par des fyllabes lourdes, quand on n’en

a guères de plus fonores à leur fubftituer dans le

chant. ( / . ^ Rousseau. )

D o . Ce farcafme de Rouffeau contre la langue

françoife ne lignifie rien du tout. Il eft véritablement

très-indifférent de folfier avec une fyliabe ou une

autre, puifque le folfège ne fert qu’à diftinguer les

notes l’une de l’autre pour faciliter l’étude des

intervalles & en apprendre les intonations. Une fois

D O D

qu’on en eft sûr, & qu’on en eft à former fa voix,'

qu’on s’attache à la diriger fur ces différens intervalles,

à en foutenir les fons; en un mot, lorfque

de l’étude du folfège on paffe à l’étude du chant,

on ne nomme plus les notes; on vocalife alors;

c’eft-à-dire, qu’on n’emploie plus qu’une voyelle fo-

nore, telle que Va qu’on applique à toutes lès cordes

indifféremment. Il eft donc indifférent d’avoir des

fyilabes plus ou moins brillantes pour y former des

fons qui ne doivent point être foutenus. Les Italiens

en fubftituant la fyliabe do, dans le folfège, à la fy l-

labe ut qu’ils prononcent out, & qu’ils ont confervée

dans l’étude de la compofition , n’ont pas fait une

découverte bien intéreflante.

M. Sauveur & les autres qui avoient deffein de

changer le nom des notes, y étoient déterminés par

des motifs bien plus puiffans que la douceur & l’éclat

des fyllabes. Ils trouvoient fans doute très-

déplacé de donner le même nom à une fyliabe naturelle

, ou diézée, ou bémolifée, ce qui leur donne

trois caraftères très-différens. Ils trouvoient mal-à-

propos de faire entonner avec les mêmes noms, par

exemple une fixte majeure , mineure, ou fuper-

flue, qui pouvant avoir de plufieurs façons chacun

de ces cara&ères, produit fept combinaifons. Ainfi

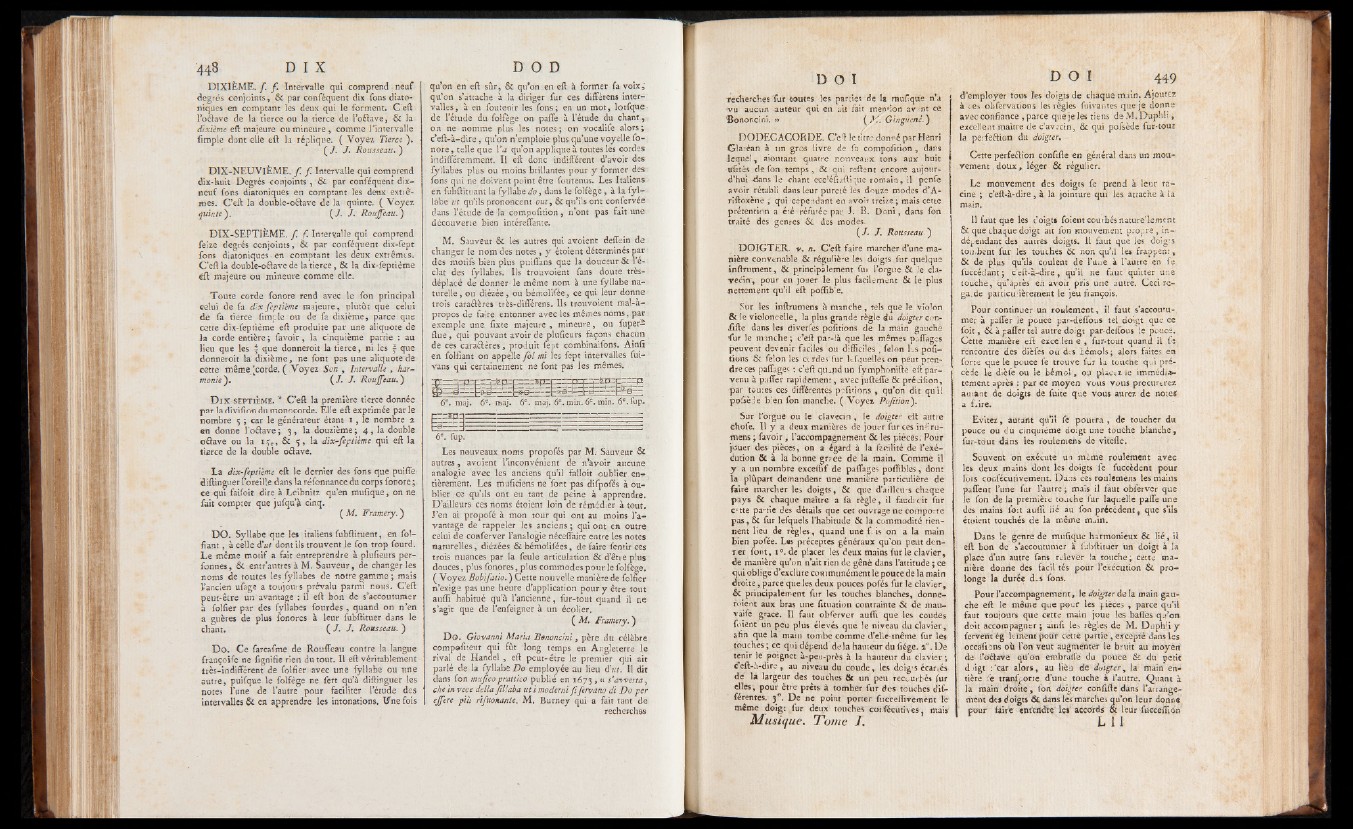

en folfiant on appelle fol mi les fept intervalles fui-

vans qui certainement ne font pas les mêmes.

6e. ma}. 6e.; maj. 6e. maj. 6e. min. 6e. min. 6e. fup.

6e. fup. >

Les nouveaux noms propofés par M. Sauveur &

autres, avoient l’inconvénient de n’avoir aucune

analogie avec les anciens qüfil falloit oublier entièrement.

Les muficiens ne font pas difpofés à oublier

ce qu’ils ont eu tant de peine à apprendre.

D ’ailleurs ces noms étoient loin de rémédier à tout.

J’en ai propofé à mon tour qui ont au moins l’avantage

de rappeler les anciens ; qui ont en outre

celui de conferver l’analogie néceffaire entre les notes

naturelles, diézées & bémolifées, de faire fentir ces

trois nuances par la feule articulation & d’être plus

douces, plus fonores, plus commodes pour le folfège.

( Voyez Bobifatio. ) Cette nouvelle manière de folfier

n’exige pas une heure d’application pour y être tout

aulîi habitué qu’à l’ancienne, fur-tout quand il ne

s’agit que de l’enfeigner à un écolier.

( M. Framery. )

D o . Giovanni Maria Bononcini, père dû célèbre

compofiteur qui fût long temps en Angleterre le

rival de Handel, eft peut-être le premier qui ait

parlé de la fyliabe Do employée au lieu d'ut. 11 dit

dans fon muficoprattico publié en 1673 > “ s’avverta,

che in vece délia fillaba ut i moderni fifirvano di Do per

ejfere piu rifuonanle. M. Burney qui a fait tant de

recherches

D o 1

•recherches fur toutes les parties de la mufique n’a

vu aucun -auteur qui en ait fait menton av nt ce

Bonor.cini. » •( Af Gmgùcnè.)

DODECACORDE. C ’eft le titre donné par Henri

Glaréan à un gros livre de fa compofition , dans

lequel., aioutant quatre nouveaux tons aux huit

ufités de fon temps , & qui reftent encore aujourd’hui

-dansle chant ecc’.éfiaftiqiie romain, il penfe

avoir rétabli dans leur pureté les douze modes d’A-

riftoxène , qui cependant en avoir treize; mais cette

prétention a été réfutée par. J. B. Doni, dans fon

traité des genres & des modes.

(A A Rousseau.)

DOIGTER, v. n. C ’eft faire marcher d’une manière

convenable & régulière les doigts fur quelque

infiniment, & principalement fui l’orgue & le clavecin',

pour en jouer le plus facilement & le plus

.nettement qu’il eft poflib'e.

Sur les inftrumens à manche, tels que le violon

& le violoncelle, la plus grande règle du doigter con-

iifte dans les diverfes pofitions de la main gauche

fur le manche ; c’eft par-là que les mêmes partages

peuvent devenir faciles ou difficiles , félon h s pofitions

& félon les ctrdes fur kfquelles on peut prendre

ces paffages : c’eft qu^id un fymphoriifte eft parvenu

à paffer rapidement, avec jufteffe & précifion,

par toutes ces différentës polirions , qu’on dit qu’il

pofsède bien fon manche. ( Voyez Pofition).

Sur l’orgue ou le clavecin , le doigter eft autre

éhofe. Il y a deux manières de jouer fur ces in fi rumens

; favoir , l’accompagnement & les pièces: Pour

jouer des pièces, on a égard à la facilité de l’exé-

dution & à la bonne gr? ce de la main. Comme il

y a un nombre exceftif de paffages poflibles, dont

la plûpart demandent une manière particulière de

faire marcher les doigts, & que d’aillcu-s chaque

pays & chaque maître a fa règle, il faudicit fur

c~tte pa-tie des détails que cet ouvrage ne comporte

pas, & fur lefquels l’habitude & la commodité tiennent

lieu de règles, quand une f . fis on a la main

bien pofée. Les préceptes généraux qu’on peut donner

font, i° . de placer les deux mains furie clavier,

de manière qu’on n’ait rien de gêné dans l’attitude ; ce

qui oblige d’exclure communément le pouce de la main

droite, parce que les deux pouces pofés fur le clavier,

& principalement fur les touches blanches, donne-

roient aux bras une fituation contrainte & de mau-

vaife grâce. Il faut obferver aufli que les coudes

foient un peu plus élevés que le niveau du davier,

afin que la main tombe comme d’elie-même fur les

touches ; ce qui dépend delà hauteur du fiége. a°. De

tenir le poignet à-peu-près à la hauteur du clavier ;

c’eft-à-dire, au niveau du coude, les dcig'S écartés

de la largeur des touches 6c un peu recourbés fur

elles , pour être prêts à tomber fur des touches différentes.

3®. De ne point porter fucceflivement Je

même doigt fur deux touches coï.fécutives, mais

Musique. Tome T.

D O I 449

d’employer tou« tes doigts de chaque main. Ajoutez

à ces obfervations les règles fuivantes que je donne

avec confiance , parce que je les tiens de M.Duphli,

excellent maître de c'avecin, &. qui pofsède fur-tout

la perfection du doigter.

Cette perfeélîon confifte en général dans un mouvement,

doux, léger & régulier.

Le mouvement des doigts fe prend à leur racine

; c’eft-à-dire, à la jointure qui les attache à ia

main.

11 faut que les doigts foient courbés nature'lement

& que chaque doigt ait fon mouvement propre, indépendant

des autres doigts, il faut que les doigrs

tombent fur les touches &, non quM les frappenr,

& de plus qu’ils coulent de Tune à l ’autre en fe

fuccédant ; c'eft-à-dire, qu’il ne faut quitter une

touche, qu’àprès en avoir pris une autre. Ceci re-

ga.de particufièrement le jeu françois.

Pour continuer un roulement, il faut s’accoutumer

à paffer ie pouce par-déffous tel doigt que ce

foit, & à paffer tel autre doigt par-deffous le ptxicé.

Cette manière eft exce.len e , fur-tout quand il fe

rencontre des'diètes ou des bémols; alors faites en

forte que le pouce fe trouve fur la touche qui précède

le dièfe ou le bémol , où placez le immédiatement

après : par ce moyen vous vous procurtrez

autant de doigts de fuite que vous aurez de notes

a Lire.

Evitez, autant qü’ii fë pdurra, de toucher du

pouce ou du cinquième doigt une touche blanche ,

fur-tout dàns les roulemens de vîteflè.

Souvent on exécute un meme roulement avec

les deux mains dont les doigts fe fuccèdent pour

lors cofifécutivemènt. Dans ces roulemens les mains

paffent l’une fur l’autre ; mais il faut oblerver que

le fon de la première touche fur laquelle paffe une

des mains fort aufifi fié au fon précédent, que s’ils

étoient touchés de la même main.

Dans le genre de mufique harmonieux & lié, il

eft bon de s’accoutumer à fubftituer un doigt à la

place d’un autre fans relever la touche; cette manière

donne des facil tés pour l’exécution & prolonge

la durée d.s fons.

Pour l’accompagnement, le doigter delà main gauche

eft le même que pour les {.ièces , parce qu’il

faut toujours que c*tte_main joue les baffes qu’on-

doit accompagner ; ainfi le* règles de M. Duphfi y

fervent ég lemènt pour c'ettè partie , excepté dans les

occâfions oh l’on veut augmenter le bruit au moyen

de l’ô&ave qti’on embraffé du pouce & du petit

dfigt :'car alors, au lieu de doigter, la main en-

: tière fe tranf^orte d’une touche à l’autre. Quant à

la main droite, fort doigter confifte dans l’arrânge-

; ment des doigts ÔC, dans les'marches qu’on leur donne

pour faire cnt'efldïe les1 accords & leur fucceifion

L 1 1