292 G O M

qu’on va d’une des notes de l’accord de la dominante

fur l’une de celles de l ’accord de tonique

pour s’y repofer, on fait ‘une cadence ; mais elle

n’eft parfaite que par le mouvement fondamental

de quinte.

La cadence parfaite s’appelle rompue , lorfque

la dominante , au lieu de defcendre de quinte ,

monte d’un degré par un mouvement fondamental

©u renverfé.

Nous appelions mouvement fondamental, celui

où les deux notes portent un accord âirédj foit

parfait, foit de feptième ; & renverfé, celui où

lu ne des deux notes ou toutes les deux portent

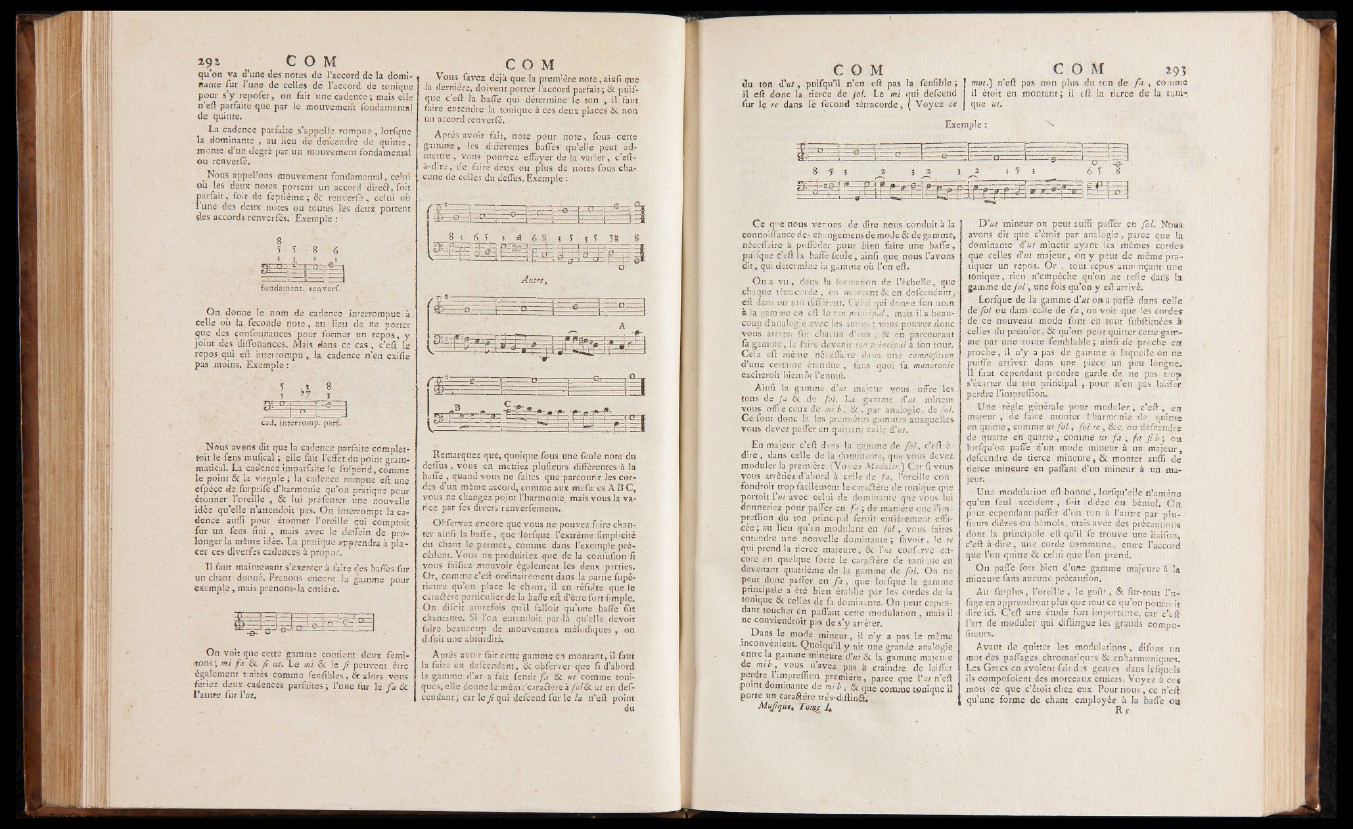

d,cs accords renverfés. Exemple : *

85 5 8 6 .

- 3 1 ? 1 5 —ilStl foijdamcnt. renverf.

On donne le nom de cadence interrompue à

celle où la fécondé note, au lieu de ne porter

que des confonnances pour former un repos,, y

joint des diffonances. Mais dans ce cas , c’eft: le

repos qui eft interrompu, la cadence n’en exifte

pas moins. Exemple :

cad. interromp. parf.

C O M

I Vous^ favez déjà que la première note, ainfv que

| la dernière, doivent porter l ’accord parfait; 8c puif-

que c eft la baffe qui détermine le ton , il faut

faire entendre la tonique à ces deux places 8c non

un accord renverfé.

Après avoir fait, note pour note, fous cette

gamme , les différentes baffes qu’elle peut admettre

, vous pourrez effayer de la varier, c’eft-

à-dire, de faire deux ou plus de notes fous chacune

de celles du deffus. Exemple :

Nous avons dit que la cadence parfaite complet-

toit le fens mufical ; elle fait l’effet du point grammatical.

La cadence imparfaite le fufpend, comme

le point 8c la virgule ; la cadence rompue eft une

efpèce de furprife d’harmonie qu’on pratique pour

étonner l’oreille , & lui préfenter une nouvelle

idée qu’elle n’attendoit pas. On interrompt la cadence

aufli pour étonner l’oreille qui comptoit

fur un fens fini , mais avec le deffein de prolonger

la même idée. La pratique apprendra à placer

ces diverfes cadences à propos.

Il faut maintenant s’exercer à faire des baffes fur

un chant donné. Prenons encore la gamme pour

exemple, mais prenons-la entière.

•-fJ7II

On voit que cette gamme contient deux femi-

ton s; mi fa & f i ut. Le mi Si le f i peuvent être

également traités comme fenfihles, Se alors vous

feriez deux,cadences parfaites ; l’une fur le f a 8c

l ’autre fur \'ut.

Remarquez que, quoique fous une feule note du

deffus, vous en mettiez plufieurs différentes-à la

baffe , quand vous ne faites que parcourir les cordes

d’un même accord, comme aux mefu: es A B C ,

vous ne changez point l’harmonie, mais vous la variez

par fes divers renverfemens..

Ofcfervez encore que vous ne pouvez faire cfean-

ter ainfi la baffe , que 'lorfque l’extrême fimplicité

du chant le permet, comme dans l’exemple précédent.

Vous ne produiriez que de la conf'ufion fi

vous faifiez mouvoir également les- deux parties.

Or, comme c’eft ordinairement dans la partie fupé-

rieure qu’on place le chant, il en réfidte que le

caraôère particulier.de la baffe eft d’être fort fvmple.

On difcit autrefois qu’il failoit qu’une baffe fût

chantante. Si l’on enrendoit par-la qu’elle devoit

faire beaucoup de mouvemens mélodiques , on

d.foit une abfurdité.

Après avoir fait cette gamme en montant, il faut

la faire en defcendant, 8c obferver-que fi d’abord

la gamme à'ut a fait fentir f i & ut comme toni-

quesr elle donne le même'c.iraélèreà fo l Si, ut en defcendant

; car le f i qui defcend fur le la n’eft point

du

C O M C O M 29?

du toft dW , puifqu’il n’en eft pas la fenfible ; | mot.) n’eft pas non plus du ton de fa , comme

i l eft donc la tierce de Jol. Le mi qui defcend J il étoit en montant; il eft la tierce de la font-

fur lç re dans le fécond tétracorde, r Voyez ce J que ut.

Exemple \

8 ■ ? î 2 3 2 ? 2 H î f 3 6 5 »

Ce que nous venons de dire nous conduit à la

connoinànce des changemens de mode & de gamme,

néceffaire à pofféder pour bien faire une baffe,

puifque c’eft la baffe feule, ainfi que nous l’avons

dit, qui détermine la gamme où l’on eft.

On a vu , dans la formation de l’échelle, que

chaque tétracorde , en montant Sc en defcendant,

•eft dans un ton différent. Celui qui donne fon nom

à la gamme en eft le tort principal, mais il a beaucoup

d’analogie avec les autres ; vous pouvez donc

vous arrêter.fur chacun d’eux , 8c en parcourant

fa gamme, le faire devenir ton p-incipal à fon tour.

Cela eft même né ce {faite Haas une compofition

d’une certaine étendue , fans quoi fa monotonie

exciterôît bientôt l’ennui.

Ainfi la gamme dW majeur yoiis offre les

tons de fa &. de fol. La. gamme à'ut mineur

vous offre ceux de mi b, 8c , [fat analogie, de fol.

C e font donc là les premières gammes auxquelles

vous devez paffer en quittant celle dW.

En majeur c’eft dans la gamme de fo l, c’eft-à-

dire , dans celle de la dominante, que vous devez

moduler la première. (Voyez Moduler.) Car fi vous

vous arrêtiez d’abord à celle de fa, l’oreille cou

fondroit trop facilement lecara&êre de tonique que

portoit 1W avec celui de dominante que vous lui

donneriez pour paffer en ƒ> ; de manière que l’im-

preffion du ton principal feroit entièrement effacée;

au lieu qu’en modulant en f o l , vous faites

entendre une nouvelle dominante ; fàvoir, lé re

qui prend la tierce majeure, & Vut confVrve encore

en quelque forte le caraâère de tonique en

devenant quatrième de la gamme de fol. On ne

peut donc paffer en fa , que lorfque la gamme

principale a été bien établie par les cordes de la

tonique 8c celles de fa dominante. On peut cependant

toucher en paffant cette modulation, maïs il

ne conviendrôit pas de s’y arrêter.

. Lfcms le mode mineur, il n’y a pas le même

.inconvénient. Quoiqu’il y ait une grande analogie

entre la gamine mineure dW 8c la gamme majeure

■ VOUS n’avez pas à craindre de laiffer

perdre 1 impremon première, parce que Y ut n’eft

point dominante de mi b , 8c que comme tonique il

porte un caraétere très-diftinâ,

Mufiqu<% Tom /.

DW mineur on peut aufli paffer en fol. Nous,

avons dit que c’étoit par analogie, parce que la

dominante dW mineur ayant les mêmes cordes

que celles dW majeur, on y peut de.même pratiquer

un repos. Or , tout repos annonçant une

tonique, rien n’empêche qu’on ne refie dans la

gamme de f o i , une fois qu’on y eft arrivé.

Lorfque de la gamme dW o n a paffé dans celle

de fol ou dans celle de f a , on voit que les cordes

de ce nouveau mode font en tout fubftiruées £

celles du premier, 8c qu’on peut quitter cette gamme

par une route femblable; ainfi de proche err

proche, il n’y a pas de gamme à laquelle on ne

puiffe arriver dans une pièce un peu longue.

Il faut cependant prendre garde de ne pas trop

s’écarter du ton principal , pour n’en pas laiffer

perdre l’impreflion.

Une règle générale pour moduler, c’eft , en

majeur , de faire monter rharrncnie de quinte

en quinte ; comme ut f o l , fo l re , 8cc. ou defcendre

de.quarte eri quarte, comme ut fa , fa f i b ; ou

lorfqu’on paffe. d’un mode mineur à un majeur,

defcendre de tierce mineure, 8c monter aufli de

tierce mineure en paffant d’un mineur à un majeur.

Une modulation eft bonne", lorfqu’elle n’amène

qu’un feul accident, foit dïèze ou bémol. On

peut cependant paffer d’un ton à l’autre par plusieurs

dièzes ou bémols, niais avec des précautions

dont la principale eft qu’il fe trouve une liaifon,

c’ eft à-dire; une corde commune., entre l’accord

que l’on quitte 8c celui que l’on prend.

On paffe fort bien d’une gamme majeure à la

mineure fans aucune précaution.

Au furplus, l’o reille, le goût, & fur-tout i’u-

fage en apprendront plus que tout ce qu’on pourre it

dire ici. C ’eft une étude fort importante, car c’eft

l’art de moduler qui diftingue les grands compo-

fiteurs.

Avant de quitter les modulations, difons un

mot des paffages chromatiques 8c enharmoniques.

Les Grecs en avoient fait dés genres^ dans lefquels

ils compofoient des morceaux entiers. Voyez à ces

mots ce que c’étoit chez eux. Pour nous, ce n’eft

qu’une forme de chant employée à la baffe ou