168 B E M

compris, du pas voulu comprendre les fyftèmes

de MM. Jamard & Bailiere ( voyez-les à l’article

"Syfiême ; ) ceux qui ne favent, n’exécutent & ne

montrent que ce qui leur a été montré, & non

démontré; « eux enfin qui craignent les découvertes

par parefte, par ignorancè ou par vanité ; ceux là ,

dis-je, vont crier à l’héréfie , au ridicule , en lifant

ce paradoxe : qu’il peut y avoir un bémol dans la

gamme naturelle du mode majeur d'u t , c?eft-à-

d»re, que la feptieme note du ton peut être ftic-

ceftivement bémol ou béquarre. Ceux même qui

n ont que de l ’oreille peuvent en juger par cette

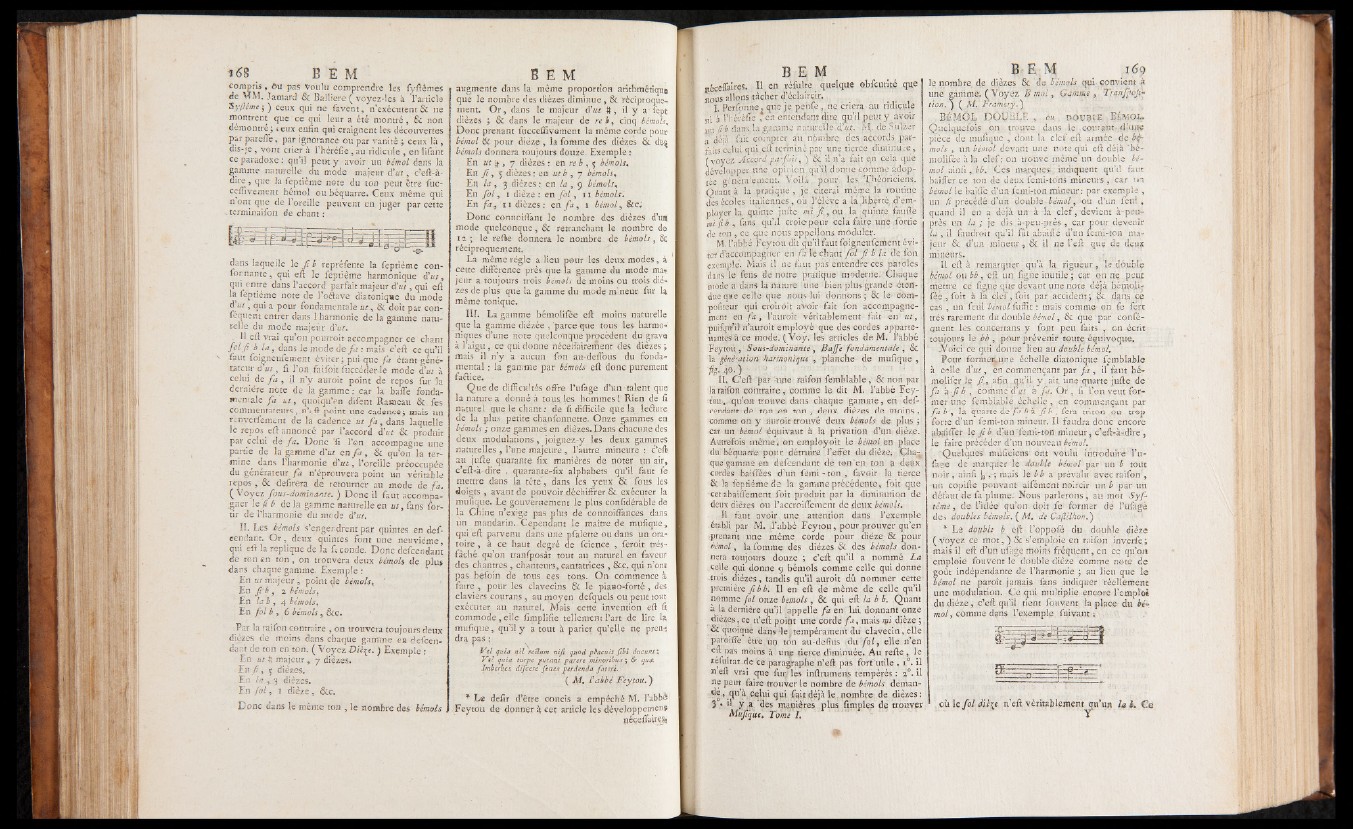

terminaifon de chant :

- e -

dans laquelle le f i b repréfente la feptieme conformante,

qui eft le feptieme harmonique d'ut y

<îu"1 ëfiîrè dans l’acçord parfait majeur d'u t, qui eft

la féptième note de l’o&ave diatonique du mode

d’«r, qui a pour fondamentale ut^ & doit par con-

féquent entrer dans 1 harmonie de la gamme naturelle

du mode majeur d'ut.

• Il eft vrai qu’on pourroit accompagner ce chant

fo l Ji b la , dans le mode de fa : mais c’eft ce qu’il

faut foigneufement éviter ; pui que fa étant générateur

d 'u t, fi l’on faifoit fuçcéderde mode d "ut à

celui de fa , il n’y auroit point de repos fur la

dernière note de la gamme : car la baffe fondamentale

f i u t , quoiqu’en difent Rameau & .fe s

commentateurs, n’tft point une cadencé; mais un

renversement de la cadence ut f a , dans laquelle

le repos eft annoncé par l’accord d'ut & produit

par celui défia. Donc ’fi l’on accompagne une

partie de la gamme' d'ut en f a , & qu’on la termine

dans l’harmonie d 'ut, l’oreille préoccupée

du générateur fa n’éprouvera point un véritable

repos , & defirera de retourner au mode de fa .

(V o y e z fous-dominante. ) Donc il faut accompagner

l e / b de la gamme naturelle en uty fans for-

tir de l’harmonie du mode d'ut.

IL Les bémols s’engendrent par quintes en defeendant.

O r , deux quintes font une neuvième

qui eft la répliqué de la fiçonde. Donc defeendant

de ton en ton, on trouvera deux bémols de plus

dans chaque'gamme. Exemple :

En at majeur , point de bémols, '

En f 'b , 2 bémols.

En la b , 4 bémols,

En fo l b y 6 bémols, &c.

Par la raifon contraire , on trouvera toujours deux

dièzes de moins dans chaque gamme en defeen-

dar.tde ton en ton. ( V o y e z Diè^e. J Exemple:

En ut $} majeur , 7 dièzes.

En f i y ç dièzes.

En la ,_3 dièzes.

En f o l , 1 dièze, &c.

Donc dans le même ton ? le nombre des bémols

B E M

augmente dans la même proportion arithmétique

que le nombre des dièzes diminue , & réciproquement.

O r , dans le majeur d'ut # , il y a'fept

dièzes ; & dans le majeur de re b, cinq bémols,

Donc prenant fuccefiivement la même corde pour

bémol tk. pour dièze , la fomme des dièzes & dfeç

bémols donnera toujours douze. Exemple :

En ut , 7 dièzes : en re b , bémols„

En f i y ç dièzes: en ut b , 7 bémols,

En la , 3 dièzes : en la , 9 bémols,

En fo l y 1 dièze : en f o l , 11 bémols.

En fa-y 11 dièzes: en fa , 1 bémol y

Donc connoiflànt le nombre des dièzes d’mi

mode quelconque, & retranchant le nombre de

12, ; le refte donnera le nombre de bémols, &

réciproquement.

La même règle a lieu pour les deux modes, à

cette différence près que la gamme du mode ma?

jeur a toujours trois bémols de moins ou trois dièzes

de plus que la gamme du mode mineur, fur 1*

même tonique.

III. La gamme bémolifêe eft moins naturelle

que la gamme dièzée , parce que tous les harmoniques

d’une note quelconque procèdent du grava

à l’aigu , ce qui donne nécefiairement des dièzes ;

mais il n’y a aucun fon au-défions du fondamental

: la gamme par bémols eft donc purement

faétice. --

Que de difficultés offre l’ufage d’un talent que

la nature a donné à tous les hommes ! Rien de fi

naturel que le chant : de fi difficile que la Ieélure

de la plus petite chanfonnette. Onze gammes en

bémols ; onze gammes en dièzes. Dans chacune des

deux modulations, joignez-y les deux gammes

naturelles , l’une majeure , l’autre mineure : c’eft

au jufte quarante fix manières de noter un air,

c’eft-à-dire , quarante-fix alphabets qu’il faut fe

mettre dans la tête, dans les yeux & fous les

doigts, avant de pouvoir déchiffrer & exécuter la

mufique. Le gouvernement le plus confidérable de

la Chine n’exige pas plus de connoiffances dans

un mandarin. Cependant le maître de mufique,

qui eft parvenu dans une pfalette ou dans un oratoire

, à ce haut degré de feiepee , feroit très-'

fâché qu’on tranfposât tout au naturel en faveur

des chantres , chanteurs, cantatrices , &c, qui n’ont

pas befoin de tous ees tous. On commence à

faire , pour les clavecins & le piano-forte, des

claviers courans , au moyen defqyels ou peut tout

exécuter au naturel. Mais cette invention eft fi

commode, elle fimplifie tellement l’art de lire la

mufique, qu’il y a tout à parier qu’elle né pren-i

dra pas ;

Vel quia nil r-eclum nifi quod piacuit fibi ducunt ;

f » l quia turpe putant. parère minortbus ; & qutg,

Jmberb.es difeere fenes perdenda fateri-

( M. l'abbé Feytou.y

* Le defir d?être concis a empêché M. l’abbé

Feytou de donner à cet article les déyeloppemens

néçeffai^

B E M

nèceffaires. Il en réfulte quelque obfcurfii que

nous allons fâcher d’éclairçir.

I. Perfon'ne. que je. pen(e , .ne'criera 'au ridicule

ni à l’hcréfie * eu e n tend an t cfire qu’il peut y avoir

yn fih dans..la; .gamine n a t u r e l l e j v ( , dé Su\ze'r

£ déjà fait compter au nombre cks, accords,,par-

faits celui qui,eft terminé par une tierce diminuée,

(voyez Accord y fi:fin e ). il n’a fait ,qn cela que

développer, une opinion ..qu’il donne comme aftop- .

tée gâiéra'ement. V o ili paur' les, théoriciens.

Quant à la pratique , je citerai même, la routine

des écoles italiennes , où l’élève a la tiPÇrcé, d’employer

la. quinte jufte mi j i . , 6u la quinte, faillie

mi fi b y fans qu’il croie pour cela faire line fortie

de ton , ce que nous appelions, moduler.

M. l’abbé Feytou dit qu’il faut foigneufement éviter

d accompagner en fa le chant fo l 'fl b'là de fon

exemple. Mais il ne faut p'às entendre'èes p'ardlës

dans le feiis de notre pratique moderne: Chaque

mode a dans la nature' une bien pius g-rande -étofl-

due q*e celle que nous lui d ornions;; &. le- côm-

| pofiteur qui croirôit avoir fait fon accompagnement

en fa f l’auroit véritablement fait en ut,

puifqrfi-i1 n’auroit employé que des cordes apparte-

ùanté^-'à ee mode. (V o y . les articles de M. Fâbbé

Feytou , Sous-dominante , Baffe fondamentale \ &

! la géné-ation harmonique , planche de mufique ,

f ? - 43-) • ' V ' ^ !. :

II, C’eft par -une raifort femblable, & non par

la raifort contraire , comme le dit M. l’abbé Fey-

tou, qu’on trouve- dans chaque gamme, en defeendant

de ton .en ton, deux dièzes de moins,

[ comme: on y auroit trouvé deux bémols de plus ;

car un. bémol équivaut à la privation d’un; dièze.

I Autrefois même i cm employoit le bémol en place

! du béqtiarfe pour détruire l’effet du diêzei Çha^

que gamine en defeendant dé ton en ton a-deux.

| cordés baiffées d’un femi -ton, favoir la tierce

1 & la feptieme de la gamme précédente -, foit que

cet abaiffement foit produit par la diminution de

deux dièzes ou l’accroiffement de deux bémols'.

Il faut avoir une. attention dans l’exemple,

[, -établi par M. .l’abbé Feytou, pour prouver qu’en

-prenant une même corde pour dièze & pour

bémol y la fomme des dièzes & des bémols donnera

toujours douze ; c’eft qu’il a nommé La

celle qui donne 9 bémols comme celle qui donne

trois dièzes, tandis qu’il auroit dû nommer cette

première f i b b. Il en eft de même de celle qu’il

nomme fol onze bémols , & qui eft la b b. Quant

a la dernière qu’il ^appelle fa en lui donnant onze

dièses, ce. n’eft point une corde fa , mais mi dièze ;,

. ^ quoique dans deitempérament du clavecin, elle ;

pafoiffe être un ton au-defitis -dui/o/, elle n’en

eft pas moins à iunjp tierce diminuée.-Au refte , le

refultat-de ce paragrq)he n’eft pas forfutile . r°. il

n eft vrai que furç les inftruments tempérés : 20. il

ne peut faire trouver le nombre de bémols déirtan-

^u’à,celui qui f^’uidéjàle.noipbre de dièzes:

3 • “ j a des manières plus fimples de trouver

Mufiqut» Tùme 1.

B E M 1 6 9

le nombre de dièzes & de bémols cuii. çonvient -à

une gammé'. (V o y e z B mol y Gamme y Franfpojf

tïon. ) ( M. Framer y. )

. BÉMOL D O yB L E , ou , d o u ç i? Bémoi.»

Quelquefois q.n,. trouve dans le..cour^nt-_dhipe

pièce de mufique , dont la clef eft armée de bémols

, un bémol devant une note qui eft déjà 'bé-

molifée à l a c le f : on trouve même un double bémol

ahifi bb. Ces marques^, indiquent qu’il faut

baifler ce ton de deux femi-tons mineurs , car

bémol le baji-fe d’un femi-ton mineur : par exemple ,

un (i précédé d’un double - bémol, '011 d’un feul ,

quand il en a déjà un à là c le f , devient à-peu-

près un la j je dis à-peu-près , car pour, devenir

la , il faudroit qu’il fut abaifî’é d’un fenfi-ton majeur

& d’un mineur, & il ne Left quç de depx

mineurs.

Il eft à remarquer qu’à la rigueur, le double

bérnpl ou bb , eft un figne inutile ; car on fie , peut

mettre ce figne que devant une note déjà bértioli,^

fee,, foit à la c le f, foit par accident; dans ce

cas , un feùl bémolfiiffit : mais comme' on fe fért

très rarement du double bémol, & que par confé-

quent les. concertans y font peu faits-r on écrit

toujours le bb , pour prévenir tpute équivoque.

JVorci ce qui donne lieu au double bémol.

Pour fonnétLurte échelle diatonique femblable

à celle d'u t , en commençant par fa , il faut fcé-

molifer Je y?, .afin qu’il y . ait une-quarte jufte de

fa h. fi,b , comme clkr à f i . O r , fi l’on veut former

une fembiabïè. é fhelle, en commençant par

fa b Jy la quarte de fa b a f i b , fera triton , QU trop

forte d’un femi-ton mineur. Il faudra donc encore

afiaiffer le f i b .d’un ’femi-tfin rniiiefir, c’ eft-à-fitre ,

le faire précéder d’un nouveau bémol. '

Quelques mùficiens ont voulu introduire ï ’u-

fase de marquer le double bémol par un b tout

noir , ainfi h'-,-; mais le b b a prévalu avec ràifon!,

un copifte pouvant aifément noircir un b par un

défaut de fa plume. Nous parlerons, au mot Syf-

têms, de l’idée qu’on doit fe former de l’ufagé

des doubles bémols. ( M. de Caflilhon.) ’

* Le double b eft- l’oppofé du double dièze

( voyez ce mot , ) & s?emploie en raifon inyerfe ;

mais il eft d’un ufage moins fréquent, en ce qu’on

emploie fouvent le double dièze comme note de

goût indépendante de l ’harmonie ; au lieu que le

bémol ne paroît jamais fans indiquer réellement

une modulation. Ce qui multiplie encore l’emoloi

du dièze, c’eft qu’il tient fouyent la place du éé«

mol, comme d?ns l’exempfe fuiyant ;

, , o ù l efoldiiyi n ’e f t v é r ita b lem e n t q u ’un la i. C e