fournit dans le genre diatonique le fyfteme chromatique

égyptien ; favoir : f i b la b fo l b fa ; fa mi b

re b «r y utfiV la b fo l ; fo l fa mi b re y re «z f i b la y

/<a fo l fa mi ; ;nz re z/z fi.

Ce s tétracordes fon t, il faut en convenir , très-

ingénieufenîent tirés de la férié chromatique fo l b fol

la b la fi b f i ....... f i b , & plus ingénieufemenc encore

difpofés en fyftêmes conjoints ; car on ne peut nier

la conjondion des deux tétracordes de fancienne ly re ,

c ’eft-à-dire, du plus ancien fyfteme diatonique connu

en Grèce, qui fut auilï, comme on»va le voir, celui

des Egyptiens. Mais comme le fyftême mufîcal-pla-

nétaire des Egyptiens ne donne fuivant M . l’abbé

Rouiller, p. 73 , d’autre férié que celle des fons ƒ

ut r e m i fa fo l la , & de leurs octaves, il faut, eu

rejeter la férié chromatique de la page 64 , ou le

fyfteme diatonique-planétaire de la page 7 5.

i ° . L ’ordre diatonique afeendant étoit tellement

l’ordre direét d’ intonation chez les Anciens., qu’il

paroît avoir été plus refpeété chez eux que l’ordre

direct des planètes 3 car on trouve dans l’antiquité les

deux applications fuivantes des planètes aux cordes

du fyftême mufical, o u , fi l’on v eu t, des cordes aux

planètes. (V o y e z Nickomaque, p. 33.)

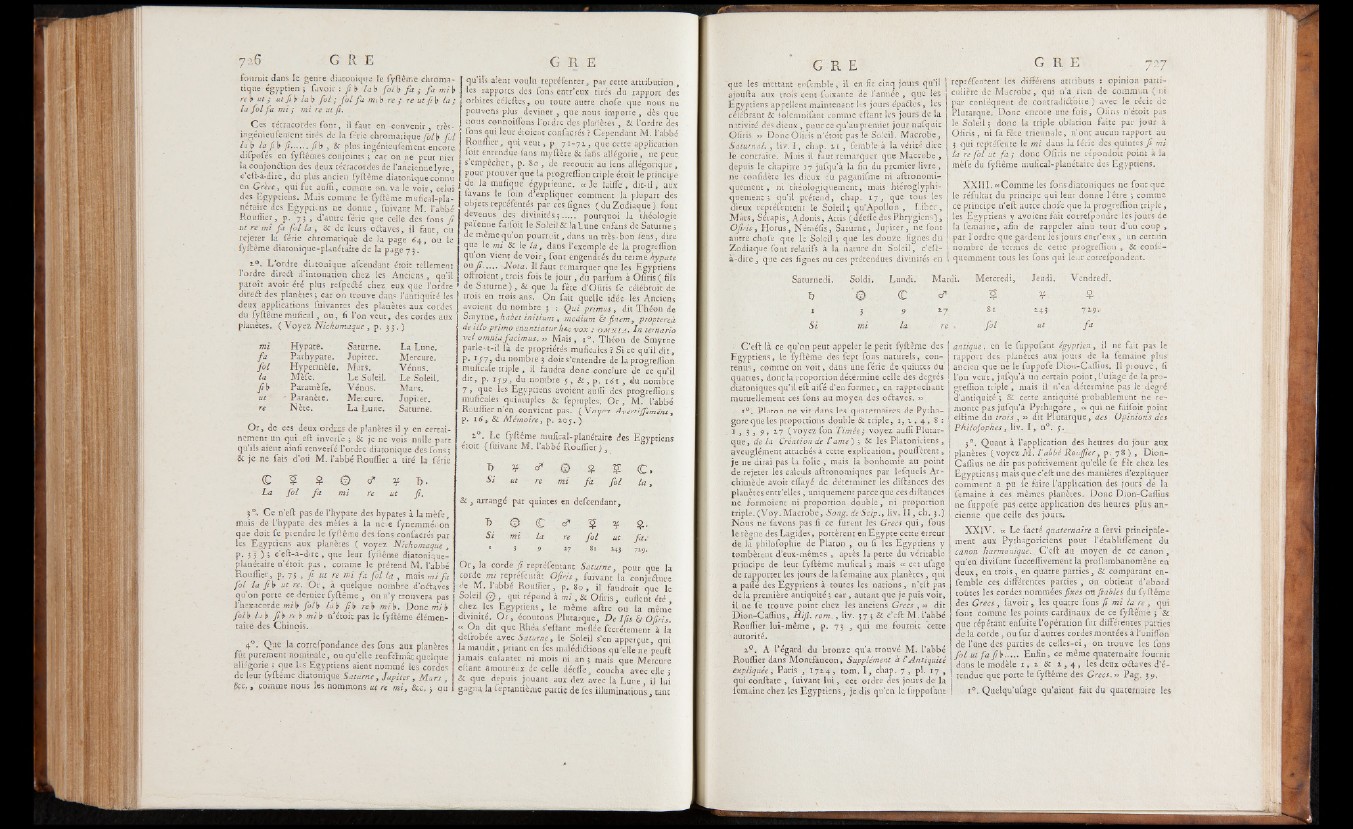

mi Hypate. Saturne. La Lune. 1 Parhypate. Jupiter. Mercure.

fo l Hyperinèle. Mars. .V én u s .

la Mèfe. Le Soleil. Le Soleil.

f i t- Paramèfe. Vénus. Mars.

ut ' ' Paranète. Mercure. Jupirer.. j

re Nète. L a Lune. Saturne.

O r , de ces deux ordres; de planète-; il y en certainement

un qui-eft inverfe: 5 & je ne vois nulle part

qu’ils aient ainfi renverfé 1’ordre diatonique des fons;

Sç je ne fais d’ou M. l’abbé Rouftier a tiré la férié

g 5 $ Ii ¥ T? •

La fo l fa mi re ut fi.

3 °- C e n’eft pas de l’hypate des hypates à la mèfe,

mais de l’hypate des mêles à fa nèie fynemménon

que doit fe prendre le fyftême des. fons confacrés par

les Egyptiens aux planètes ( voyez Nickomaque ,

p. 3 3 ) j c’eft-à-dire, que leur fyftême diatonique-

planétaire n’étoit pas , comme le prétend M. l’abbé

Rouftier, p. 73 , f i ut re mi fa fol la , mais mi fa

fol la ƒ b ut re. O r , à quelque nombre d’oétaves

qu’on porte ce dernier fyftême , 6n n’y trouvera pas

l ’hexacorde mi b fol\ la b' / b re b mz'b. Donc mi b

fo l b la b ƒ b re b mi b n’étoic pas le fyftême élémentaire

des Chinois.

40.' Que la correfpondance des fons aux planètes

fût purement nominale, ou q u e lle renfermât quelque

allégorie 5 que les Egyptiens aient nommé les cordes

de leur fyftême diatonique Saturne , Jupiter, Mars ,

§çc,, comme nous les nommons uç re mi, &c, 3 ou

qu’ils aient voulu repréfenter, par cette attribution|

les rapports des fons entr’ eux tirés du rapport des

orbites céleftes, ou toute autre chofe que nous ne

pouvens plus deviner, que nous importe , dès que

nous connoiffons l’ordre des planètes , & l’ordre des

fons qui leur étoient confacrés ? Cependant M. l’abbé

Rouiller . qui v eu t , p 7 1 - 7 1 , que cette-application

foit entendue fans my Itère & (ans allégorie , ne peut

s empêcher, p. 8 0 , de recourir au fens allégorique,

pour prouver que la piogieilion triple étoit le principe

de la mulîque égyptienne. « J e laifle , d it- il, aux

favans le loin d’ expliquer comment la plupart des

objetsrepréfentés par ces.lignes (duZ odiaque) font

devenus des divinités 3...... pourquoi la théologie

païenne faifôit le Soleil & la Lune enfans de Saturne ;

de même qu’on pourroit, dans un très-bon fehs, dire

que le mi & le la , dans l’exemple de la progrelfion

quon vient de v o ir , font engendrés du terme hypate

ou yî. .... Nota. Il faut remarquer que les Egyptiens

oftroient, trois fois le jo u r , du parfum à Ofiris ( fils

de Satu rne), & que la fête d’Ofiris fe célébroit de

trois en trois ans. On fait quelle idée les Anciens

avoient du nombre 3 - : Qui primus, dit Théon de

Smyrne, habet initium , medium & finem, proptereà

de illo primo enuntiatur h&c vox : omjxia. In ternario

vel omnia facimus. « M a is , i ° . Théon de Smyrne

parle-t-il là de propriétés muficules ? Si ce qu’ii d it,

P* 1 573 du nombre 3 doit s’entendre de la progrelfion

muficale triple, il faudra donc conclure de ce qu’ il

dit, p. du nombre y , & , p. 1 61 3 du nombre

7 , que les Egyptiens avoient au fit des progrelfion s

muficales quintuples & feptuples. O r , M . i’abbé

Rouftier n en convient pas. ( V o y e z Avertijfemênt,

p. 16 , 8c Mémoire, p. 10y. )

z ° . Le fyftême mufical-planétaire des Egyptiens

étoit (fuivant M . l’abbé R ou ftier) ,

h Tf. d* 0 £ ? €

Si Ut re mi f a fo l la

& , arrangé par quintes en defeendant,

T? © ? ? •

Si mi la re ' fol ut fa.- 1 3 9 *■7 81 243 719‘

O r , la corde f i repréfentant Saturne, pour que la

corde mi repiéfemât Ofiris, fuivant la conje&ure

de M. l’abbé Rouftier;, p. 8 0 , il faudroit q u e 'le

Soleil @ , qui répond à mi, & Ofiris , euflent été

chez les Egyptiens, le même aftre ou la même

divinité. O r , écoutons Plutarque, De Ifis & Ofiris.

ce On dit que Rhéa s’eftant me liée fecrétement à la

defrobée avec Saturne, le Soleil s’en apperçut, qui

la maudit, priant en fes malédictions qu’elle ne peuft

jamais enfanter ni mois m an 3 mais que J\Æercure

eltant amoureux de celle déeffe, coucha avec elle j

& que depuis jouant aux dez avec la Lune, il lui

gagna la feptantième partie de les illuminations , tant

que les mettant enfemble, il en fit cinq jours qu’il

ajoufta aux trois cent foixante de l’année , que les

Egyptiens appellent maintenant les jours épaefccs , les

célébrant & iolemnifant comme eftant les jours de la

nativité des dieux , pour ce qu’au premier jour nafquit

Ofiris. m Donc Ofiris n’étoit pas le Soleil. Macrobe,

Satura,il. , liv. I , chap. 21 , femble à la.vérité dire

le contraire. Mais il faut remarquer que Macrobe ,

depuis le chapitre 17 jufqu’à la fin du premier liv re ,

11e cônfidère les dieux eu paganifme ni aftronomi-

quement, ni théologiquement, mais hiéroglyphi-

quement 3 qu’il prétend, chap. 1 7 , que tous les

dieux reprélentent le Soleil; qu’Apollon , Lib e r ,

Mars, Sérapis, Adonis, Attis (déefte des Phrygiens),

Ofiris, Horus, Néméfîs, Saturne, Jupiter, ne font

autre chofe que le Soleil ; que les douze figues du

Zodiaque font relatifs à la nature du S o le il, c’eft-

à-dire , que ces lignes ou ces prétendues divinités en

repiéfentent les difféiens attributs : opinion particulière

de M ac rob e, qui n’a rien de commun ( ni

par conféquent de contradictoire ) avec le récit de

Plutarque. Donc encore une fo is , Ofiris n’étoit pas

le Soleil 5 donc la triple oblation faite par jour à

O fir is , ni fa fête triennale, n’ont aucun rapport au

3 qui repréfente le mi dans la férié des quintes fi mi

ta re fol ut fa ; donc Ofiris ne répondoit point à la

mèfe du fyftême mufical-planétaiue des Egyptiens.

X X I I I . «Comme les fons diatoniques ne font que

le réfui ta t du principe qui leur donne l’être ; comme

ce principe n’eft autre chofe que la progrelfion triple,

les Egyptiens y avoient fait correfpondre les jours de

la femaine, afin de rappeler ainli tout d’un coup ,

par l ’ordre que gardent les jours entr’eux , un certain

■ nombre de termes de cettè progrelfion , & confé-

quemment tous les fons qui leur correfpondent.

Saturnedi. Soldi. Lundi. Mardi. Mercredi, Jeudi. Vendredi

I) ■ '© , £ m ty I

1 3 9 1 f J ■ 81 243 - '

Si mi la / re > : fo i ' / ut f a

: C ’eft là ce qu’on peut appeler le petit fyftême des

Egyptiens, le fyftême des fépt fons naturels, contenus

, comme on v o it , dans une férié de quintes du

quartes, dont la proportion détermine celle des degrés

diatoniques qu’ il eft aifé d’en former, en rapprochant

mutuellement ces fons au moyen des oÇtaves. gf

i ° . Platon ne vit dans les quaternaires de Pytha-

gore que les proportions double & triple, 1 , 1 , 4 , 8 :

1 , 3 j 9, 17 (vo y e z fon Timée; voyez aulfi Plutarqu

e , de la Création de lame) 3 St les Platoniciens,

aveuglément attachés à cette explication, pouffèrent, 1

je ne dirai pas la fo lie , mais la bonhomie au point

de rejeter les calculs aftronomiques par lefquels A rchimède

avoit eflayé de déterminer les diftances des

planètes entr’elles, uniquement par.ee que ces diftances

nè formoient ni proportion double, ni proportion

triple. (V o y . M acrobe, Song. de Scip., liv. I I , ch. 3.)

Nous ne favons pas fi ce furent les Grecs q u i, fous

le règne des Lagides, portèrent en Egypte cette erreur

de la philofophie de Platon , ou fi les Egyptiens y :

tombèrent d’eux-mêmes , après la perte du véritable

principe de leur fyftême mufical 3 mais « cet ufage

de rapporter les jours de lafemaine aux planètes, qui

a paflé des Egyptiens à toutes les nations , n’eft pas

de la première antiquité 3 ca r , autant que je puis voir,

il ne fe trouve point chez les anciens Grecs , » dit

Dion-Caffius, Hifi. rom., liv. 37 ; & c’eft M . i’abbé

Rouftier lui-même , p. 73 , qui me fournit cette

autorité. .

i ° . A l’égard du bronze qu’a trouvé M . l’abbé

Rouftier dans Montfaucon, Supplément a l’Antiquité

expliquée, Paris , 1 7 2 4 , tom. I , chap. 7 , pl. 17 ,

qui conftate , fuivant lu i , cet ordre des jours de la

lemaine chez les Egyptiens, je dis qu’en le fuppofant

antique, en le fuppofant égyptien, il ne fait pas le

rapport des . planètes aux jours de la femaine plus

ancien que ne le fuppofe Dion-Caftius. Il prouve, fi

l’on v eu t, jufqu’à un certain p o in t,l’ufage de lapro-

greftion triple, mais il n’en détermine pas le degré

d’antiquité j & cette antiquité probablement ne remonte

pas jufqu’à Pychagore , <* qui ne faifoit point

eftime du trois , -*> dit Plutarque, des Opinions des

Philofophes3 liv. I , n°. y.

30. Quant à l’application des heures du jour aux

planètes: ( voyez M. l'abbé Roujfier, p; 78 ) , Dion-

Caftius ne dit pas pofitivement quelle fe f î t chez les

Egyptiens 3 mais que c’eft une des manières d’expliquer

comment a pu fe faire l’application, des jours de la

femaine à ces mêmes planètes. Donc Dion-Caflius

ne fuppofe pas .cette application des heures plus ancienne

que celle des jours.

X X IV . « Le facré quaternaire a fervi principalement

aux Pythagoriciens pour l’établiflement du

canon harmonique. C ’eft au moyen de ce canon ,

qu’en divifant fucceflivement la proflambanomène en

deux, en trois, en quatre parties, & comparant enfemble

ces différentes parties , ôn obtient d’abord

toûtes les cordes nommées fixes on fiables du fyftême

des Grecs, favoir , les quatre fons f i mi la re , qui

font comme les points cardinaux de ce fyftême 3 &

que répétant enfuite l ’opération fur différentes parties

de la cord e, ou fur d’autres cordes montées à l’u.niflon

! de l’une des parties de ce lles -ci, on trouve les fons

! fo l ut fa ƒ b...... Enfin, ce même quaternaire fournit

dans le modèle 1 , 2 & 1 , 4 , les deux oétaves d’étendue

que porte le fyftême des Grecs.» Pag. 39.

i ° . Quelqu’ufage qu’aient fait du quaternaire les