î-94 C;L E

fur-tout clans les anciennes partitions oit elles forment

un monogramme. [V .p l. de muf fig .jz.) Mais

pour'la clef d’ut qui a toujours été formée ainfi ^=j:,

je ne vois pas comment on y pourroit reconnoître

un C , à moins qu’il ne foit en effet étrangement

défiguré. J’y trouve plutôt la figure des dents d’une

c le f cle porte, grofiièrement imitée. La clef de fa ne

me paroît pas reflembler davantage à une F ni dans

fon ancienne ni dans fa nouvelle forme ; ( ^

h Y

Mufiqut ancienne.) ( ^ { Plain-chant.) ( f l Mt.fique

moderne?) l’ancienne préfente bien plutôt l’image

dune clef de porte & d’une clefk-vis à la fois.

Quoi qu’il en foit, les trc6s clefs qui nous font

heftées , & qui, par leurs positions differentes ,

équivalent à huit, ne font plus fuffifantes pour

nôtre fyflême. Quelque c le f qu’on veuille employer

, non-feulement les voix excèdent dans leur

diapafon les degrés des portées , mais nos inftru-

msns furpaflent de beaucoup au grave & à l’aigu

les fions qui peuvent être exprimés fur les portées

à l’aide des clefs-, ainfi que je l’ai déjà dit au mot

clavier. On eft obligé d’ajouter des lignes au-def-

fous & au-deffus des portées, ce qui embrouille in-

finiment la leéhire de la mufique , déjà très-difficile,

par la néceflité de connoître les differentes clefs, j

Les violons fur-tout, dont l’étendue à l’aigu femble

n’avoir d’autre borne que le chevalet, ne pouvant j

dans certains paffages employer cette multiplicité

de lignes furajoutées qui rendroit la mufique indéchiffrable

, y fuppléent en écrivant ces paffages

une oâave en-deffbus , ce dont ils avertiffent le

lecteur par ce figne 84 & par une ligne ou des

points continués tant que le changement d’o&ave

a lieu. On écrit le mot loco , lorfque la pofition revient

en fon véritable lieu.

On fent que toutes ces lignes ajoutées , ou ces

précautions pouren difpenfer, font autant d’entraves .

dans un art qu’il faudroit chercher au contraire à

fimplifier le plus pofiible. Il y a deux remèdes à

cette infuffifànce afluelle des clefs , favoir, d’en

augmenter le nombre en proportion du befoin

qu’on en a , ou d’y renoncer tout-à fait.

On a , de nos jours, propofé une clef nouvelle

qu’on appelloit la c le f de ƒ & qui fe pofôit fur la

première ligne. Elle étoit d’une quinte plus haute

que la clef de fol fur la fécondé ligne , & par con?

féquent épargnoit deux lignes furajoutées à l'aigu.

Mais outre qu’elle obligeoit d’en ajouter deux au

grave , ce qui faifo/tt quatre pour aller jufiqifau dernier

fol du violon, elle avoit l’inconvénient de

prélenter aux artiftes des pofitions & des dénominations

nouvelles avec lefquelles ils n’étoient pas.

familiarifés. Cette invention ne fut pas adoptée,

& tel fera le fort de toutes celles qui compliqueront

l’art, & qui exigeront de nouvelles études de

la part des artiftes.

11 feroit donc plus fimple , plus naturel, &

peut-êtrf plus convenable de fe débarraffer tout-à--

C L E

fait des clefs ; ou , ce qui revient au même, de n’en

garaer qu une ou deux. Cette propofition n’eft pas

nouvelle. Au commencement de cefiècle , Mon-

téclair la propofa dans fes Principes de mufique ;

depuis , un certain abbé La Caffagne prétendit à

1 honneur de l’invention, & propofa , dans fes

Elèmens du chant, de s’en tenir à la c le f de fol.

- Montéclair avoit plaidé pour la clefdhit.

En 17:67., M. Boyer publia une lettre à M. DU

derot, dans laquelle il combat ce projet qu’il trouve

ah fur as, M. Jacob , violon de l’académie royale de

mufique, ne le traita pas mieux dans une nouvelle

méthode de mufique qu’il, fit paroître en 1769.

D autres auteurs l’ont auffi attaqué dans d’autres

ouvrages; chacun a déduit fès raifons. Nous allons

les expofer au public que nous prendrons pour

juge ; nous ne fei^ns dans ce procès que le rôle de

rapporteur.

L’abbé La Caffagne , qui fentoit très-bien que

les ottaves ne peuvent pas être prifies indifféremment

1 une pour l’autre , que la gamme chantée

par un deflus n’eft pas la même que celle chantée

par une baffe , avoit propofé de défigner ces différentes

o&aves par autant de barres dont on auroit

traverfé U clef de fol qu’il confervoit. C ’eft-là fur-

tout ce que M. Boyer traite d’abfurdité. Il reproche

à 1 abbé La Caffagne d ignorer que les diftere<ns

genres de voix ne font pas diftingués entr’eux par

des oftaves, mais feulement par l’intervalle de

tierce d’une parue à l’autre.

“ Les clefs^, dit fon adverfaire , ne font autre

» chôfe que 1 exprefiion des- divers genres de v o ix ,

55 & le Ligne de l’étendue particulière de chacun de

” ces genres , bornée ordinairement à onze degrés.

55 O r , ces opze degrés étant renfermés dans le

v cadre des cinq lignes appellé portée ; il ne s’agit

y* plus que de défigner par une c le f particulière

55 quels font les degrés que peut parcourir libre-

» ment tel ou tel genre de voix ; & c’eft-là précis

» fement 1 objet des clefs différentes dont on fe

53 Lert en mufique .... Sur la première des cinq li-

53 §nes 5 une baffe chante fo l , tandis que la baffe-r

» taille y chante f i ; que la taille y chante re , &c.

» Il eft donc impojfibie qu’une même cle f puiffe

» repréfenter ces divers fons, ces divers degrés de

» haut ou de bas qui, comme on vo it, ne font pas

» diftans entr’eux par des o â a v e s , comme le

» croyoit La Caffagne ».

La Caffagne n a point cru l’abfüfdité qu’on lui

prete ; , nous oferons le dire, le reproche qu’on

lui en fait retombe entièrement fur Pobje&ion. Il eft

très-vrai qu une taille ne chante point à l’o&ave

a une baffe-taille, mais cela ne fait rien à ce qu’on

propofé; il fuffit d établir qu’un f o l , par exemple,

qui n eft point à 1 uniflon d un autre f o l , eft née effacement

à l’une de fes oélaves ; & c’e f t , à ce que

nous croyons, ce que perfohne ne voudra ço^

tçfter.

D ’après la divifion des voix déterminée par lad-

vérfaire lui-même, chaque genre n’eft diftant de

l ’autre que de l’intervalle d’ une tierce ; ainfi la

taille étant la plus voifine de la baffe taille, &

n’ayant de même ( à ce qu’on luppofe) que onze

degrés, il eft évident que la taille aura une tierce

de moins que !a baffe-taille au grave, & une tierce

de plus à l’aigu. La même clef pourra donc fervir à

toutes deux jufqu’à cette tierce aiguë dont la première

furpaffe la fécondé, & qu’ elle ne pourroit

exprimer fur la portée ( donnée comme le modèle

de l’étendue de chaque voix) qu’en furajoutant une

ligne. Mais avant que cette taille foit parvenue à

cette tierce aiguë qu’elle a de plus , à cette ligne

furajoutée, elle eft fortie de l’oÇtave qu’elle parcou

roit conjointement avec la baffe-taille, & eft en

frée dans une autre. Or , c’eft cette fécondé oélave

que La Caffagne propofé de défigner par une fécondé

barre. La haute-contre comparée de même

à la baffe-taille entreroit dans une troifiëme oélave,

de là une troifième barre, une quatrième pour les

deffus, & même une cinquième pour les inftru-

mens.

Faut-il rendre ceci plus fenfible par un exemple ?

La baffe, dit-on, a onze degrés, & fur la première

des cinq lignes d’une portée chante fo l ; la baffe-

r.ille qui la fuit a de même onze degrés & chante f i

fur cette première ligne, c’eft-àdire, qu’on lui

donne la c le f de fa fur la troifième ligne , ce qui

donne le nom de ƒ à la note pôfée fur cette première

; la taille , pareillement de onze degrés étant

écrite fur la cle f d'ut quatrième ligne, chantera ut

fur la première , &c. Voici donc Pétendae de ces

trois voix.

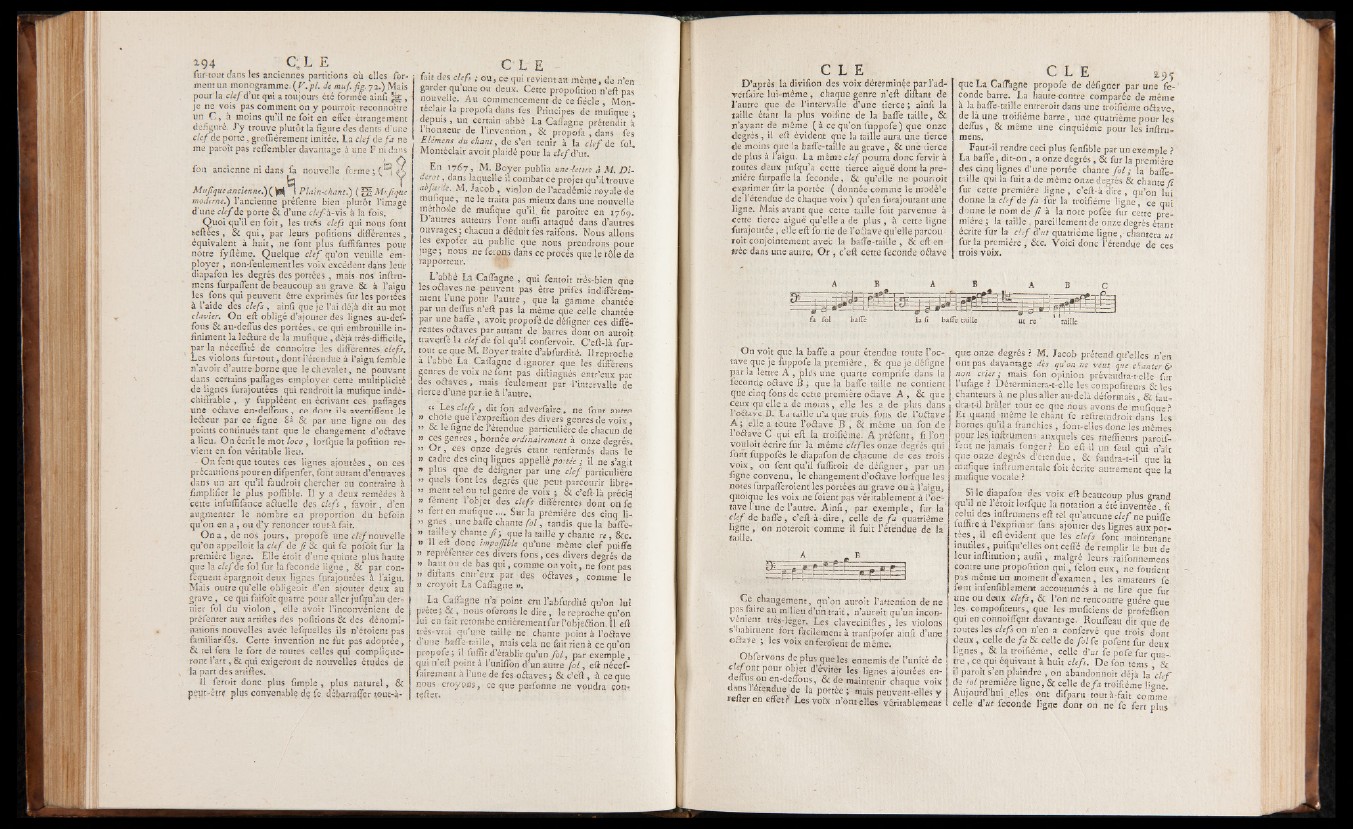

A B A B A

fa fol baffe la fî baffe taille ut re taille 6

On voit que la baffe a pour étendue toute l’oc- .

tave que je luppofe la première , & que je défigne

par la lettre A , pliîs une quarte comprife dans la

fécond^ oéiave B ; que la baffe-taille ne contient

que cinq fons de cette première oétave A , & que

ceux qu elle a de moins, elle les a de plus dans

l’odave B. La taille n’a que trois fons de l’o&ave

A ; elle a.toute l’o&ave B , & même un fon de

l’oâave C qui eft la troifième. A préfent, fi l’on

vouloit écrire fur la même clef les onze degrés qui

font fuppofés le diapafon de chacune de ces trois

v oix , on fent qu’il fuffiroit de défigner, par un

figne convenu, le changement d’oéiave lorfque les

notes furpafferoient les portées au grave ou à l ’aigu,

quoique les voix ne foient pas véritablement à l’octave

lune de l’autre. Ainfi, par exemple, fur la*

clef de baffe , c’eft-àd ire, celle de fa quatrième

ligne, on noteroit comme il fuit l’étendue de la

taille.

-

.changement, qu’on auroit l’attention de ne

pas faire au milieu d’un trait, n’auroit qu’un incon-

venient tres-leger. Les claveciniftes , les violons

s labituent fort facilement à tranfpofer ainfi d’une

©craye ; les voixenferolent de même.

Obfervons de plus que les ennemis de l’unité de

^'eÙont Pour ,°y.et d’évitèr les lignes ajoutées en-

defius ou en-deffous, & de maintenir chaque voix

dans 1 etendue de la portée ; mais peuvent-elles y

refter en effet? Les voix n’ont elles véritablement

que onze degrés ? M. Jacob prétend qu’elles n’en

ont pas davantage dès qu'on ne veut que chanter &

non crier ; mais fon opinion prévaudra-t-elle fur

l’ufage ? Déterminera-t-elle les compofiteurs & les

.chanteurs^à ne plus aller au-delà déformais, & £au-

dra-til brûler tout ce que nous avons de mufique?

Et quand même lé chant fe reftreindroit dans les

bornes.qu’il a franchies , font-elles donc les mêmes

pour les inftrumens auxquels ces mefiieurs paroif-

fent ne jamais fonger? En eft-il un feul qui n’ait

que onze degrés d’étendue, & faudra-t-il que la

mufique inftrumentale foit écrite autrement que la

.mufique vocale ? ^

Si le diapafon des voix efi beaucoup plus grand

qu il ne 1 etoit lorfqiie la notation a été inventée , fi

celui des inftrumens eft tel qu’aucune cle f ne puiffe

fuffire à l’exprimer fans ajouter des lignes aux portées,

il eft évident que les clefs font maintenant

inutiles, puifqu’elles ont ceffé de remplir le but de

leur inftitution ; auffi, malgré leurs raifonnemens

contre une propofition qui, félon eux, ne foutient

pas même un moment d’examen, les amateurs fe

font infenfiblemerit accoutumés à ne lire que fur

une ou deux clefs, & l ’on ne rencontre guère que

les. compofiteurs, que les muficiens de profeffion

qui en connoiffqnt davantage. Rouffeau dit que de

toutes les clefs on n’en a confervé que trois dont

deux, celle de fa & celle de fo lie pofent fur deux

lignes , & la troifième, celle à'ut fe pofe fur quatre

, ce qui équivaut à huit clefs. De fon tems ’ &

11 paroît s’en plaindre , on abandonnoit déjà la *c le f

de toi première ligne, & celle de fa troifième ligne

Aujourd’hui elles ont difparu tout à-fait comme

celle Sut fécondé ligne dont on ne fe fert plus