On avoit feulement la précaution de retrancher le

la du dernier accord, & de lui fubftituer un fol. Pourquoi

cela ? Parce que 1 c ia de l’accord de fixte ajoutée

n’eft pas le véritable ta du corps fonore. L’un fait

une diffonance avec le fo l, l’autre une véritable con-

fonnance. ( Voyez cet accord dans mon art. Fondamental

, accords fondamentaux. )

- Il n’y avoit plus qu’un pas à faire pour porter

l’harmonie des fugues à fa perfeéUon. On le fit ; on

fe hafarda, comme par licence, de diéfer le fécond

fo l, foit pour donner à la fécondé partie de la gamme

un chant plus diatonique, foit pour mieux marquer

le temps fort du la adjacent, ce quiproduifit l’accord

de feptième diminuée avec tous les renverfemens &

fa véritable falvation.

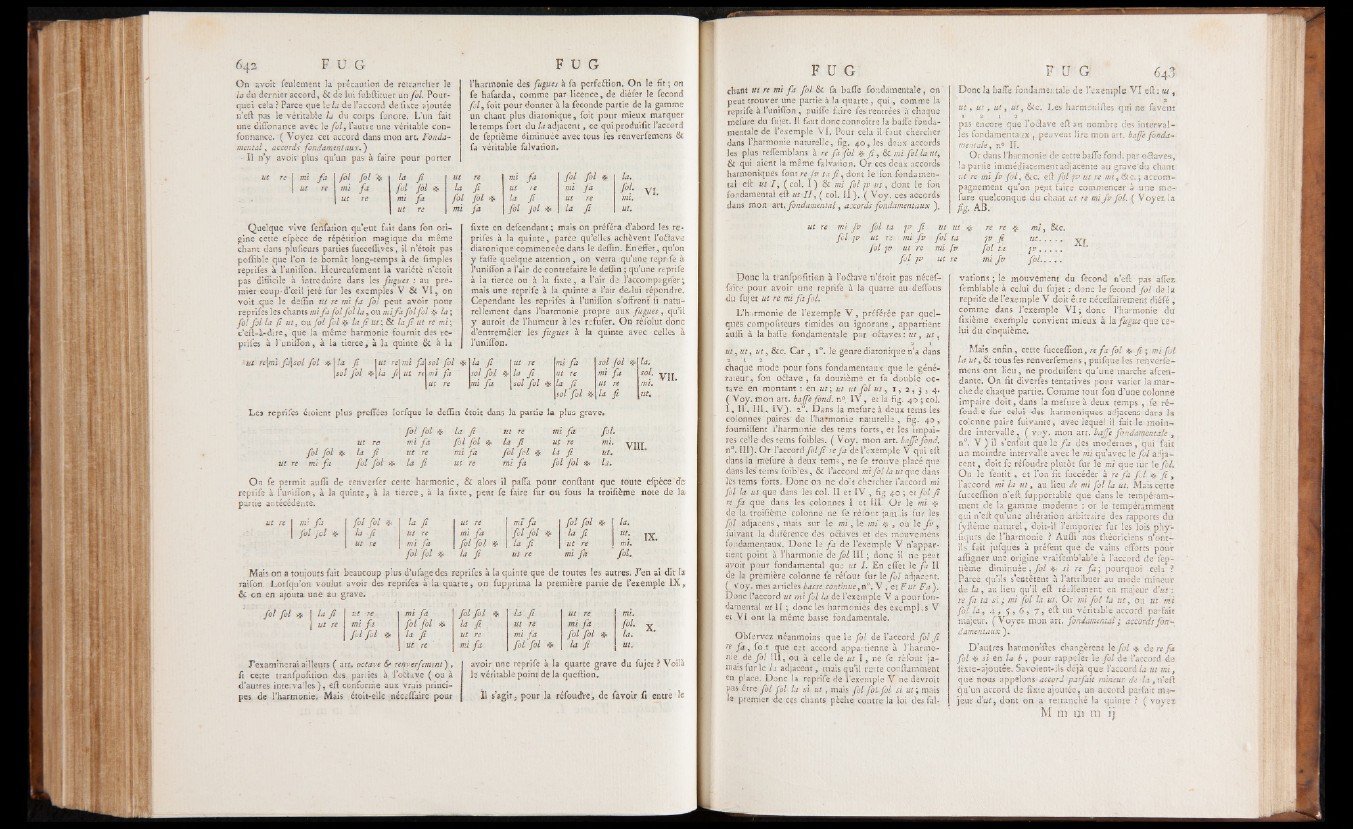

ut re J mi fa fol fol # la f i ut re mi fa fol fol *

j ut re mi fa fol fol & la f i ut ie mi fa

ut re mi fa fol fol # la f i ï ut re

ut re mi fa fol Jol la f i

Quelque vive fenfation qu’eut fait dans fon origine

cette efpèce de répétition magique du même

chant dans pîufieurs parties fucceffives, il n’étoit pas

poffible que l’on le bornât long-temps à de fimples

reprifes à l’uniffon. Heureufement la variété n’étoit

pas difficile à introduire dans les fugues : au premier

coup-d’oeil jeté fur les exemples V & V I , on

voit que le deffin ut re mi fa fo l peut avoir pour

reprifes les chants mi fa fol fol la, ou mi fa folfol ^ la;

fol fol la fi ut, ou fol fol j$c la f i ut; & la f i ut re mi;

c’eft-à-dire, que la même harmonie fournit des rè-

prifes à l'unilfon, à la tierce, à la quinte & à la

lixte en defcendant ; mais on préféra d’abord les reprifes

à la quinte, parce qu’elles achèvent l’oélave

diatonique commencée dans le deffin. En effet, qu’on

y faffe quelque attention, on verra qu’une reprife à

l’uniffon a l’air de contrefaire le deffin ; qu’une reprife

à la tierce ou à la lixte, a l’air de l’accompagner;

mais une reprife à la quinte a l’air de^lui répondre.

Cependant les reprifes à l’uniffon s’offrent fi naturellement

dans l’harmonie propre aux fugues, qu’il

y auroit de l’humeur a ies refufer. On réfolut donc

d’entremêler les fugues à la quinte avec celles à-

l’imiffon.

■ ut re]mi fa\sol fo l &\la f i

Jsol fol ❖

lut re\mi fa sol f i l la f i ut re mi fa sol fo l #

| la fi\ ut re mi fà sol fo l # la f i ut re mi fa

ut re mi fd sol fo l # la f i ut re

sol fo l ❖ la f l

Les reprifes étoient plus preffées lorfque le deffin étoit dans la partie la plus grave.

fol fol & la f i ut re mi fa fol.

ut re mi fa fo l fol & la f i Vf re mi. yrry

fo l fol & la f i - ut -re mi fa fo l fol # la f i ut.

ut re mï fa fo l fo l ❖ la f i ut re mi fa fo l fo l & la.

On fe permit auffi de renverfer cette harmonie, & alors il paffa pour confiant que toute efpèce'de

reprife à Tuniffon-, à la quinte, à la tierce, à la fixte, peut fe faire fur ou fous la troifième note de la

partie antécédente.

I mi fa fo l fo l la f i . ut re mï fa fo l fol # 1 la.

j fo l Jol «. la f i

ut re

ut re

mi fa

mi fa

fo l fo l *

fo l fol Ü

là f i

■ la f i ut.

ut re 1 mi.

fol fol & la f i Ut re mi fa fol

Mais on a toujours fait beaucoup plus d’ufagedes reprifes à la quinte que de toutes les autres. J’en ai dit la

raifon. Lorfqu’on voulut avoir des reprifes à la quarte, on fupprima la première partie de l’exemple IX ,

& on en ajouta une au grave.

ut r-e ■ mi fa fol fo l >5« I -la f i ut ré mi.

mi fa fo l fo l # la f i . ut re m i fa fol.

fo l fo l * la f i ut re mi fa fol fo l & la.

ut re mi fa 1 fol fol >8« la f i Ut.

J’examin-erai ailleurs ( art, octave b retiverfement ) ,

fi cette tranfpofition des parties à 'l ’o’élave ( ou à

d’autres intervalles ) , eff conforme aux vrais principes

de l’harmonie. Mais étoit-eile néceffaire pour

avoir une reprife à la quarte grave du fujet ? Voilà

le' véritable point de la queftion.

Il s’agit, pour la réfoudre, de fàvoir fi entre le

chant ut re mi fa fo l & fa baffe fondamentale, on

peut trouver une partie à la quarte, q u i, comme la ;

reprife àTuniffon , puiffe faire fes rentrées à chaque |

mefure du fujet. Il faut donc connoître la baffe fonda- ;

mentale de l’exemple VI. Pour cela il faut chercher

dans l’harmonie naturelle, fig. 40, les deux accords

les plus reffemblàns à re fa fol # f i , & mi fol la ut,

& qui aient la même falvation. Or ces deux accords

harmoniques fontre Jv ta f i , dont le fon fondamental

eff ut I , ( col. ï ) & mi fol jv ut, dont le fon

fondamental eff ut I I , ( col. i l ) . .( Voy. ces accords

dans mon art, fondamental, accords fondamentaux ).

ut re mi fv fol ta jv f i ut

. fol jv ut re, mi f v fol

fol jv ut re mi

fo l jv ut

Donc la tranfpofition à l’oélave n’étoit pas néceffaire

pour avoir une reprife à la quarte au-deffous

du fujet ut re mi fa fol.

L’harmonie de l’exemple V , préférée par quelques

compofiteurs timides ou ignorans , appartient

auffi à la baffe fondamentale par o&aves: ut, u t ,

ut, ut, ut, &c. Car , i°. le genre diatonique n’a dans

chaque mode pour fons fondamentaux que le générateur

, fon oélave , fa douzième et fa double octave

en montant : en ut; ut ut fol u t, 1 , 2 , 3 , 4 .

( Voy. mon art. baffe fond. n°. I V , et la fig. 40 ; col.

1, 11, III, IV ). 20. Dans la mefure à deux tems les

colonnes paires* de l’harmonie naturelle , fig. 40,

foumiffent l’harmonie des tems forts, et les impaires

celle des tems foibles. ( Voy. mon art. baffe fond.

n°. III). Or l’accord fo l f i re fa de l’exemple V qui eff

dans la mefure à deux tems, ne fe trouve placé que

dans les tems foibles, & l’accord mi fol la ut que dans

les tems forts. Donc on ne doit chercher, l’accord mi

fol la ut que dans les col. II et IV , fig 40 ; et fol f i

re fa que dans les colonnes I et III. Or le mi #

de la troifième colonne ne fe réfout jam..is fur les

fol adjacens, mais sur le mi, le mi , ou le f v ,

(uivant la différence des oétaves et des môuvemens

fondamentaux. Donc le fa de l’exemple V n’appartient

point à l’harmonie de fol III ; donc il ne peut

avoir pour fondamental que ut I. En effet le fa IL

de la première colonne fe réfout fur le fo l adjacent.

( V o y. mes articles basse, continue, n°. V , et F ut Fa ).

Donc l’accord ut mi fo l la de l’exemple V a pour fondamental

ut II ; donc les harmonies des exemples V

et VI ont la même basse fondamentale.

Obfervez néanmoins que le fol de l’accord fo l f i

re fa , fo.t que eet accord appartienne à l’harmonie

de fol III, ou à celle de ut I , ne fe réfout jamais

fur le la adjacent, mais qu’il reste conftamment

en place. Donc la reprife de l’exemple V ne devroit

pas être fol fol la si u t , mais fol foLfol si ut ; mais

le premier de ces chants pèche contre la loi des fal-

D o n c la baffe fon damenta le d e l’e x em p le V I eff : tu,

u t , ut.I u t , ut, & c . L e s ha rmoniftes q u i ne fa v e n t

pas encore q ue l ’o é la v e e ff au n omb re des in t e r v a lles

fon damen taux , p eu v en t lire m o n art. baffe fonda-

mentale, n° II.

O r dans l’ha rmon ie de cette baffe fon d, par octave-s,

la partie imm éd ia tem en t ad jacente au g ra v e 'd u chant

ut re mi fv fo l, Sic. çÇtfol jv ut re mi, & c . ; a c com pa

gn ement qu ’on pe,ut fa ir e com m e n c e r à u n e m e -

fo r e q u e lc o n q u e du chant ut re mi f v fol. ( V o y e z la

fig, A B .

ut # re re # mi, Sec.

1 SEPS xr. (v Jol ta j v ..........

re mi f v fol. . . . .

v a lio n s ; le m o u v em en t du fécond n’eft pas affe z.

femb lable à ce lu i du fujet : d o n c le fécond fo l de la

rep r ife d e l’e x em p le V doit ê tre r.éceffairement d i é f é ,

com m e dans l’ ex em p le V I ; d o n c l ’ha rmonie du:

fix ièm e e x em p le c o n v ie n t m ie u x à la fugue que c e lu

i d u cinquième.

Mais e n f in , cette fu c c e ffio n , re fa fo l # f i ; mi fol

la ut, & to u s fes r e n v e r fem e n s , pu ifqu e les r e n v e r le -

men s o n t lie u , ne prod u ifen t q u ’ une marche a feen -

dante. O n fit d ive rfe s tenta tive s p ou r v a r ie r Ja march

e de ch aq u e pa rtie . C om m e tou t fo n d ’ une co lo n n e

> imp aire d o i t , dans la m e fu re à d eux temps , fe réfou

dre fo r celui des ha rmon ique s adjacens dans la

co lcn n e paire fu iv a n t e , a v e c le q u e l.il fait le m o in dre

in t e r v a lle , ( v o y . mon art. baffe fondamentale ,

n°. V ) il s’enfuit q ue le f a dès m o d e rn e s , q u i fa it

un moind re in te rv a lle a v e c le mi qu’ a v e c le fo l ad jacen

t , do it fe réfoudre p lu tô t fu r le mi q u e fo r le fol.

O n le fentit , e t l’on fit fuccéd er à re fa f i l & f i 9

l’a c co rd mi la ut, au lieu de m't fo l la ut. M a is ce tte

fu c c e ffion n’e ft fop p o r tab le q u e dans le tem p é ram -

ment de la gam m e mode rne : or le tempéramment

qu i n’eft q u ’une altération arbitraire des rapports d u

fy ftêm e n a tu r e l, do it-il l’em p orter fu r les lois p h v -

. fiques de l ’harmonie ? A u ff i nos théoriciens n’ o n t -

ils fa it ju fq u e s à préfent q ue de vains efforts p ou r

a ffign er une o rig in e v ra ifem b la b ’e à l’a c co rd de- lep -

tième d iminu ée , fo l & si re fa ; p o u rqu o i cela ?

P a rc e q u ’ils s’entêtent à l ’attribue r'au m ode m in eu r

de la , au lieu qu’ il e ff r é e llem e n t en majeur à'ut :

re fa ta si ; mi fo l la ut. O r mi fo l la ut, o u ut mi

fol la, 4 y 5 , 6 , 7 , e ff un v é r ita b le ac co rd pa -fa it

majeur. ( V o y e z m on art. fondamental ; accords fondamentaux}^

D ’autres ha rmoniftes changèrent le fo l 4. d e re fit

fol # ai en la b , pour rap p e le r le fol d e l’accord de

lix t e - a jo u té e . S a v o ien t- ils d é jà q u e l’accord la ut mi,

q ue nous appelons accord parfait mineur de la , n’eft

q u ’ un accord d e f ix te a jo u té e , un a c co rd parfait maje

u r d’ut, d on t o n a retran ch é la qu in te ? ( v o y e z

M m m m ij